[김훤주의 ‘지역에서 본 세상’] 생태관광 1번지 창원 주남저수지의 모든 것(연재) (⏳4분)

일러두기

경남 창원에는 주남저수지가 있습니다. 1980년대부터 일찍이 철새 도래지로 이름을 알렸습니다. 사람들이 일부러 만든 저수지이지만 자연경관이 인공저수지답지 않게 빼어납니다. 왜 그럴까요? 주변에는 드넓은 평야도 마련되어 있습니다. 그런데 이 모든 것이 120년 전만 해도 흔적조차 없었다는 사실은 잘 알려져 있지 않습니다.

창원 주남저수지와 일대 평야가 어떻게 해서 들어서고 만들어지게 되었는지 한 번 알아보았습니다. 모르고 보면 그냥 그러려니 하고 넘어가기 쉽습니다. 반면 조금이라도 알고 보면 아 그렇구나 하면서 한 번 더 돌아보고 살펴보는 보람과 즐거움이 더해집니다.

2021년 12월 발행한 창원시의 비매품 책자 ‘주남저수지 이야기-주남저수지의 역사와 생태’에 담았던 내용입니다. 그런데 비매품은 제대로 유통이 되지 않아 사람들에게 충분히 알려지지 않고 누구나 손쉽게 구할 수 없다는 한계가 있습니다. 그래서 지금 시점에 맞추어 일부 내용을 보완해서 열두 차례에 걸쳐 연재해 보려고 합니다.

인도교

창원시 대산면 제동리 471-65와 김해시 진영읍 좌곤리 717을 잇는 콘크리트 구조물입니다. 너비는 2m 정도로 자동차는 다니지 못할 정도로 좁으며 길이는 50m가량 됩니다. 난간은 설치되어 있지 않으며 다릿발은 모양이 주남저수지 옛날 수문의 아랫부분과 비슷합니다.

콘크리트 보

창원시 대산면 제동리 415-28 공장과 김해시 진영읍 좌곤리 743 논 사이 주천강 제방 안쪽에 있습니다. 보(洑)는 논밭에 물을 대기 위하여 하천을 가로질러 설치하는 둑을 가리킵니다. 1m 남짓 간격으로 일곱 개가 놓여 있는데 너비는 50cm, 길이는 1m 정도 됩니다. 콘크리트 덩이들은 모두 홈이 파여 있어서 널빤지 따위를 끼워 넣을 수 있게 되어 있습니다. 물 위에 드러난 높이는 60cm 정도 되었고 물 아래 깊이는 70cm가량이었습니다. 그동안 펄흙이 많이 퇴적되었기 때문에 실제로는 이보다 깊을 것입니다. 촌정농장이 최초로 대산평야를 개척하던 시기의 시설물로 여겨집니다.

잠수교

주천강에는 비가 조금만 많이 오면 바로 물에 잠기는 잠수교도 있습니다. 김해시청소년수련관 뒤편 김해시 진영읍 진영리 665-19인데 장구산양배수장으로 이어지는 나들목에 해당됩니다. 다리 상판이 주변 제방보다 최소한 4m 정도는 낮아 보이는데 다릿발은 오래된 티가 많이 납니다. 상판은 겉모습이 새로 만든 것 같지만 한 꺼풀 벗겼더니 피복을 살짝 입힌 정도였습니다. 너비는 자동차 한 대가 겨우 다닐 정도로 좁고 가장자리는 5~10cm 정도 높게 길턱을 두었습니다.

콘크리트 농로·수로

농로와 수로는 주천강 주변이 아닌 들판에 남은 일제강점기 농업유산입니다. 농로는 동읍 월잠리 88-43 논에, 수로는 동읍 월잠리 81-6 논에 붙어 있는데 너비는 1m를 넘지 않고 길이는 6m 정도 되어 보입니다. 농로는 지금도 그대로 남아 있지만 수로는 2019년 이후 어느 시기에 없어지고 말았습니다. 앞에 소개한 주남교 수문부터 콘크리트 농로·수로까지는 촌정농장에서 이르면 1905년, 늦어도 1910년대에는 만들었을 것으로 짐작됩니다.

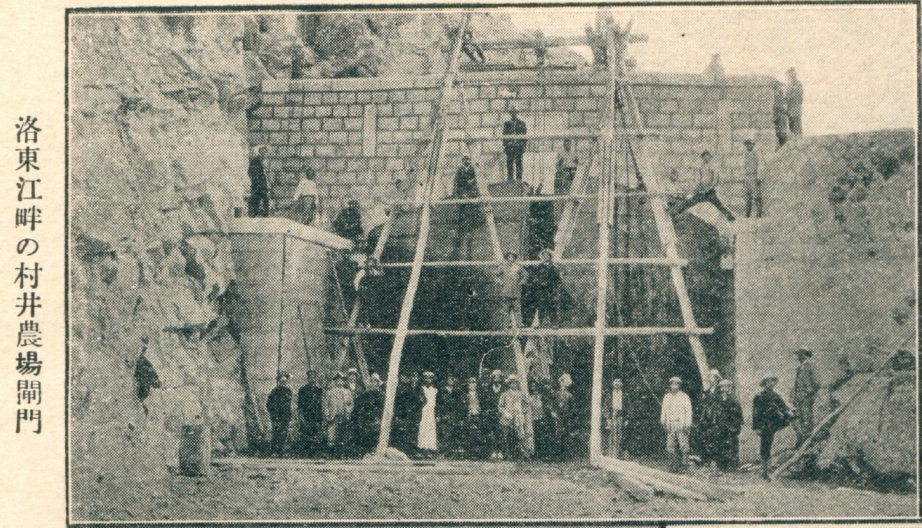

가장 도드라지는 주천갑문

김해시 진영읍 본산리 1192-1 일대에 있습니다. 김해시 진영읍 본산리와 창원시 대산면 우암리를 잇는 두 다리 주호교와 우암교가 맞물리는 주천강 가장자리 산기슭입니다. 지금은 사용하고 있지 않지만 대산평야의 시작을 알리는 대표적인 근대농업유산이라 할 수 있을 것 같습니다.

1907년 처음 설치할 때는 이 자리가 아니었습니다. 이후 해마다 되풀이되는 홍수에 갑문이 자꾸 부서지거나 물이 새게 되자 사정이 달라졌습니다. 1911년 가을에 산비탈의 자연 암반을 뚫어 터널로 물길을 내고 새로 갑문을 달았습니다. 양쪽에는 쇠공을 매달아 수위가 낮아지고 높아지면 그에 따라 자동으로 열리고 닫히도록 했습니다.

터널은 길이 115척에 너비는 24척이고 높이는 18척이었습니다. 마주 보이는 정면은 상류쪽과 하류쪽 모두 네모나게 다듬은 화강암으로 표면이 마감되어 있습니다. 특히 낙동강을 향하는 하류쪽은 제법 신경을 써서 만들었는지 아름답다는 생각이 절로 들 정도입니다. 물이 흐르는 위쪽 부분은 큰 석재로 이어붙여 무지개 모양을 갖추었습니다. 무지개의 한가운데는 입체적으로 조금 튀어나오도록 했고 무지개가 끝나는 양쪽 가장자리는 단정하게 나란히 내려 쌓았습니다. 그리고 무지개 위쪽으로는 그보다 작은 석재를 4~8겹 겹쳐 쌓아 마감했습니다.

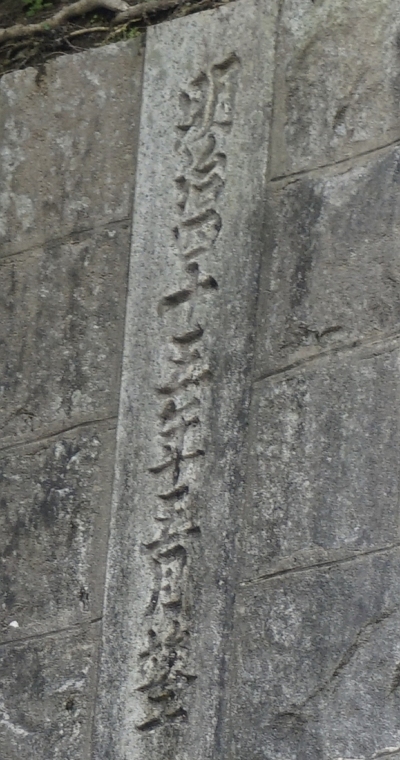

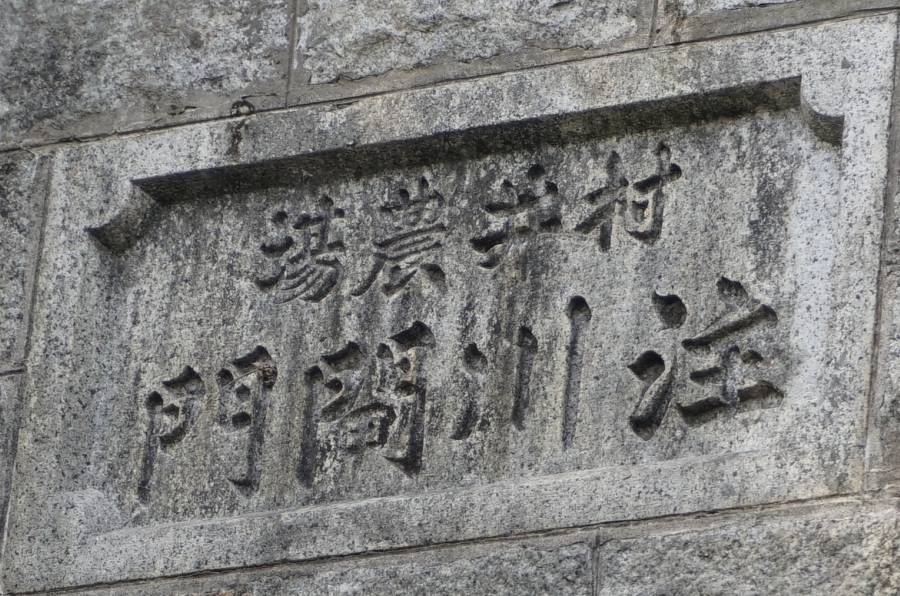

정면 한가운데는 가로로 ‘촌정농장(村井農場)’ ‘주천갑문(注川閘門)’ 두 줄을 새겼으며 왼쪽에는 세로로 ‘명치 45년 5월 준공(明治 四十五年 五月 竣工)’이라고 새겼습니다. 명치 45년은 서기 1912년입니다. 터널 안쪽을 보면 암석을 발파하고 떼어낸 흔적이 당시 느낌 그대로 우툴두툴 남아 있습니다.

이처럼 공력을 많이 들인 때문인지 촌정농장은 여기 언덕에다 7년 뒤인 1919년에 신사(神社)를 세우기도 했습니다. 지금은 없어지고 크고 작은 나무가 우거져 있습니다. 모신 대상은 이나리(稻荷)였는데 일본에서 쌀을 비롯한 곡식의 신으로 여겨지는 존재입니다. (계속)