[김훤주의 ‘지역에서 본 세상’] 생태관광 1번지 창원 주남저수지의 모든 것(연재) (⏳3분)

일러두기

경남 창원에는 주남저수지가 있습니다. 1980년대부터 일찍이 철새 도래지로 이름을 알렸습니다. 사람들이 일부러 만든 저수지이지만 자연경관이 인공저수지답지 않게 빼어납니다. 왜 그럴까요? 주변에는 드넓은 평야도 마련되어 있습니다. 그런데 이 모든 것이 120년 전만 해도 흔적조차 없었다는 사실은 크게 알려져 있지 않습니다.

창원 주남저수지와 일대 평야가 어떻게 해서 들어서고 만들어지게 되었는지 한 번 알아보았습니다. 모르고 보면 그냥 그러려니 하고 넘어가기 쉽습니다. 반면 조금이라도 알고 보면 아 그렇구나 하면서 한 번 더 돌아보고 살펴보는 보람과 즐거움이 더해집니다.

2021년 12월 발행한 창원시의 비매품 책자 ‘주남저수지 이야기-주남저수지의 역사와 생태’에 담았던 내용입니다. 그런데 비매품은 제대로 유통이 되지 않아 사람들에게 충분히 알려지지 않고 누구나 손쉽게 구할 수 없다는 한계가 있습니다. 그래서 지금 시점에 맞추어 일부 내용을 보완해서 열두 차례에 걸쳐 연재해 보려고 합니다.

홍수가 거듭 닥쳤던 초창기

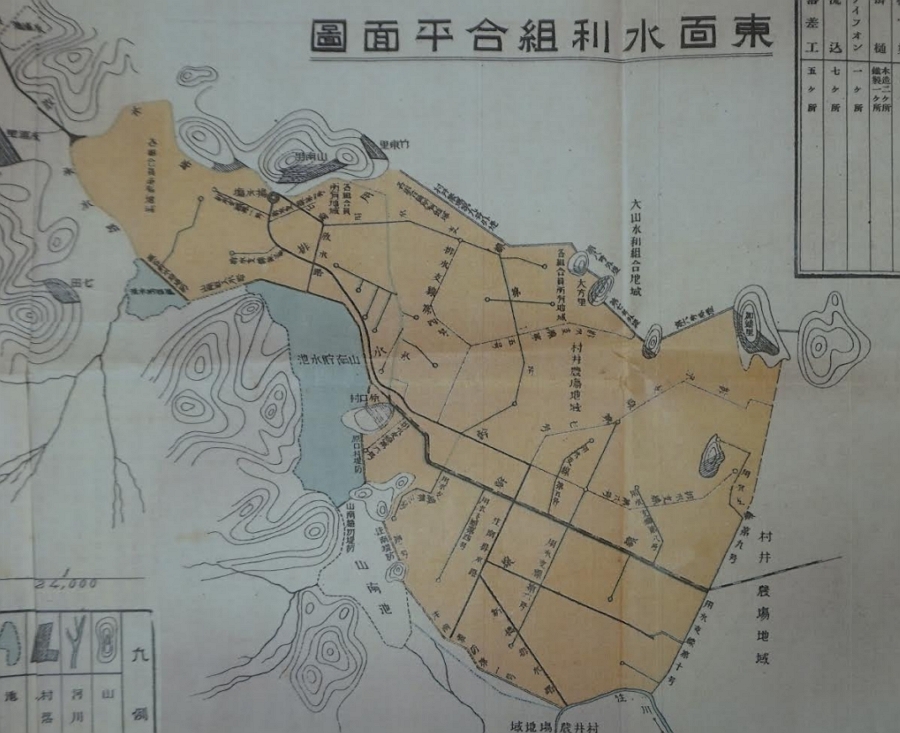

1907년 구체적인 모습은 이랬습니다. 촌정농장의 북쪽인 낙동강을 향해서는 외제방을 쌓았는데 2리(7.8km)였으며 농장의 서남쪽 산자락을 따라서는 산 옆에 물받이용으로 내제방을 쌓았는데 5리였습니다. 아울러 낙동강의 역류를 차단하는 갑문도 주천강에 설치했습니다. 바깥쪽 낙동강에서 밀려드는 강물의 범람을 막기 위한 사업이었습니다.

그런데 이듬해부터 4년 동안 해마다 홍수가 거듭됐습니다. 물에 자꾸 잠기면서 수확은 거의 없는 지경이 되기 일쑤였습니다. 갑문이 두 번 부서지고 두 번 물이 샜습니다. 외제방은 한 번 터졌고 내제방도 한 번 터졌습니다. 해마다 고쳐 쌓고 높여 쌓았지만 소용이 없었습니다. 특히 1911년의 홍수는 그야말로 엄청난 것이어서 농장에 가득 잠긴 수위가 8.5m에 이를 정도였습니다.

1911년 가을 대대적인 공사에 다시 착수했습니다. 외제방도 다시 쌓았지만 백미는 갑문이었습니다. 부서지고 물이 새는 갑문이었던지라 아예 물길을 자연암반 있는 쪽으로 바꾸고 너비 24척(尺, 1척=30cm) 높이 19척 크기로 36m가량 뚫어 터널을 만들었습니다.

그리고 9000kg에 이르는 철재 문짝을 붙이고 양쪽에 쇠공을 매달아 물이 불거나 줄어들면 자동으로 열리고 닫히도록 했습니다. 주천갑문은 1912년 5월 준공되었으며 전체 공사의 마무리는 1913년에 이루어졌습니다.

이듬해 1914년에 촌정농장이 올린 소출은 어마어마한 규모였습니다. 현미 6063석, 나락 1만7369석, 콩 2652석, 보리 2127석, 밀 492석으로 상상도 하기 어려울 정도였습니다. 그리고 이 가운데 40%에 해당하는 현미 2425석, 나락 6948석, 콩 1061석, 보리 851석, 밀 198석을 무라이는 소작료로 챙겼습니다.

촌정농장은 1915년 10월 경복궁에서 열린 조선총독부 시정 5년 기념 조선물산공진회에서 명예금패를 받았습니다. 황무지를 잘 개척했다는 취지로 주어진, 금패보다 한 등급이 높은 최고 표창이었습니다. 촌정농장은 모범농장으로 꼽히면서 찾는 사람들이 많아져 ‘촌정농장 설명서’를 따로 발행할 정도였습니다.

1923년 4월 9일 조선총독 사이토 마코토의 방문이 대표적으로 꼽힙니다. 그는 기차를 타고 삼랑진역과 진영역을 거쳐 아내와 함께 촌정농장을 찾아와서 둘러보았습니다. 그를 맞아 농장의 현황을 보고하고 상황을 설명한 것은 일야서장휘(日野西長輝)라는 일본인이었습니다. 무라이의 손위처남으로 당시 촌정농장 농장장과 동면수리조합 조합장을 동시에 맡고 있던 인물입니다.

철도 깔고 일본에 농산물 판매

이렇게 해서 200정보밖에 없던 밭이 1913년에는 700정보가 되었고 1반보(反步, 1반보=300평)도 없던 논이 800정보가 되었습니다. 이태 뒤 1915년에는 밭이 600정보로 줄어든 반면 논이 1000정보로 늘었고 1926년에는 1814정보로 많아졌습니다. 지금은 논을 오히려 밭으로 바꾸기도 하지만 그때는 쌀농사가 우선이어서 밭을 논으로 바꾸면 좋은 일로 쳤습니다.

촌정농장은 철도 시설도 보유하고 있었습니다. 미국제 농기계에다 철도까지 갖춘 어마어마한 농장이었습니다. 1908년 진영역과 촌정농장 사무소를 잇는 1리(여기서 1리는 4km 정도를 뜻함) 거리에 철도를 깐 것이 시작이었습니다. 1925년까지는 동남쪽의 주호급수장과 북서쪽의 산남양수장까지 설치해 전체 길이가 10km 정도였습니다.

농장에서 생산된 쌀을 비롯한 여러 가지 농산물들은 이 철도를 거쳐 부산을 통해 일본 각지로 팔려나갔습니다. 이렇게 해서 1927년까지 농장의 전체 시설이 높은 수준에서 갖추어지게 되었습니다.

인구도 크게 늘었습니다. 촌정농장에 해당되는 범위에 있었던 민가가 예전에는 20~30채밖에 없었습니다. 그런데 1915년 무렵에는 500~600호를 헤아리다가 1918년에는 1600호 남짓, 1920년대 후반에는 2000호에 이를 정도로 빠르게 늘었습니다. 한 집에 평균 5명씩으로 줄잡아도 1만 명 안팎에 이른답니다.

무라이 손아귀에 있었던 동면수리조합

촌정농장이 이처럼 잘 나갔던 같지만 그렇지 않은 구석도 있었습니다. 무척 애를 썼어도 전체 토지의 3분의1 정도는 10년이 지나도록 개간의 성과가 뚜렷하게 나오지 않았습니다. 무라이는 자신의 이런 토지에 물을 대고 빼는 시설을 좀 더 효과적으로 설치하기 위해 동면수리조합을 만들었습니다.

1922년 10월 26일에 설립된 동면수리조합은 촌정농장과 밀접하게 관련돼 있었습니다. 동면수리조합의 조합장은 촌정농장의 농장장이나 지배인이 맡았습니다. 조합 사무실도 촌정농장 사무실 안에 있었는데 별도 구분조차 없을 정도였습니다. 조합의 모든 일은 촌정농장 주인의 마음먹은 대로였던 것은 두말이 필요 없는 사실이었습니다.

동면수리조합이 관장한 농지는 모두 833정보인데 동쪽은 창원가도, 서쪽은 산남저수지, 남쪽은 주천강, 북쪽은 촌정농장의 제 6~9호 제방으로 둘러싸여 있었습니다. 창원가도는 지금 주남저수지 입구에서 대산면 소재지인 가술리로 이어지는 도로와 대체로 같고 촌정농장의 제6~9호 제방은 대산면 가술리에서 동읍 죽동리까지 이어져 있었습니다.

촌정농장은 보유 농지 1600정보 가운데 제일 나쁜 650정보를 동면수리조합 사업지구에 포함시키고 주변에서 농사짓는 조선인 340명과 일본인 81명을 조합원으로 참여시켰습니다. 그들 농민의 경작지 180정보 남짓은 주로 산남저수지의 북쪽 산기슭에 모여 있었는데 촌정농장에 견주면 수리시설이 충분하지 못한 편이었습니다. (계속)