[김훤주의 ‘지역에서 본 세상’] 생태관광 1번지 창원 주남저수지의 모든 것(연재) (⏳3분)

일러두기

경남 창원에는 주남저수지가 있습니다. 1980년대부터 일찍이 철새 도래지로 이름을 알렸습니다. 사람들이 일부러 만든 저수지이지만 자연경관이 인공저수지답지 않게 빼어납니다. 왜 그럴까요? 주변에는 드넓은 평야도 마련되어 있습니다. 그런데 이 모든 것이 120년 전만 해도 흔적조차 없었다는 사실은 크게 알려져 있지 않습니다.

창원 주남저수지와 일대 평야가 어떻게 해서 들어서고 만들어지게 되었는지 한 번 알아보았습니다. 모르고 보면 그냥 그러려니 하고 넘어가기 쉽습니다. 반면 조금이라도 알고 보면 아 그렇구나 하면서 한 번 더 돌아보고 살펴보는 보람과 즐거움이 더해집니다.

2021년 12월 발행한 창원시의 비매품 책자 ‘주남저수지 이야기-주남저수지의 역사와 생태’에 담았던 내용입니다. 그런데 비매품은 제대로 유통이 되지 않아 사람들에게 충분히 알려지지 않고 누구나 손쉽게 구할 수 없다는 한계가 있습니다. 그래서 지금 시점에 맞추어 일부 내용을 보완해서 열두 차례에 걸쳐 연재해 보려고 합니다.

동면수리조합의 급선무는 물 빼내기

전체 면적 가운데 논은 208정보였고 나머지는 밭과 황무지였습니다. 논도 농사를 두 번 짓는 이모작이 가능한 면적은 40정보뿐이었고 나머지 170정보는 사철 물이 고여 있어서 밭농사를 짓는 이모작을 할 수 없는 논이었습니다. 물이 없어서 농사를 못 짓는 것이 아니라 물이 너무 많아서 농사를 지을 수 없는 형편이었습니다. 동면수리조합이 만들어지고 5년이 지난 1927년의 상황이 이런 정도였습니다.

그래서 동면수리조합의 첫 번째 걱정거리는 낙동강의 범람이나 역류도 아니었고 물을 농지에 제 때에 댈 수 있도록 하는 것도 아니었습니다. 서쪽과 남쪽의 산기슭을 타고 내려온 빗물이 제대로 빠지지 않는 것이 가장 큰 문제였습니다. 비만 오면 300정보 정도는 물이 흥건하게 고였고 주천강의 수위가 높아지기라도 하면 500~600정보는 예사로 물에 잠겼습니다. 이런 습지에서 사람들은 갈대나 잡목을 베어 쓰고 물고기를 잡아먹었습니다.

이를 해결하기 위해 1927년에 시행한 사업이 물을 가두기 위하여 산남저수지를 만드는 한편 주남 제방의 높이를 높이는 것이었습니다. 그리고 그것으로도 모자랄 경우를 대비하여 산을 넘는 물길도 새로 만들었습니다. 산남저수지에 물이 넘치도록 고이면 곧바로 낙동강으로 빼돌릴 수 있도록 그 북쪽 분산고개라는 데에 토산을 뚫고 콘크리트 터널을 조성했던 것입니다.

무라이에서 하자마로 다시 김영준으로

촌정농장은 무라이가 1926년 1월 2일 죽으면서 기세가 꺾이기 시작했습니다. 1927년에는 금융공황이 몰아닥치면서 치명상을 입었습니다. 무라이은행이 파산하고 쇼와은행에 넘어가는 등 곧바로 커다란 위기에 빠졌던 것입니다.

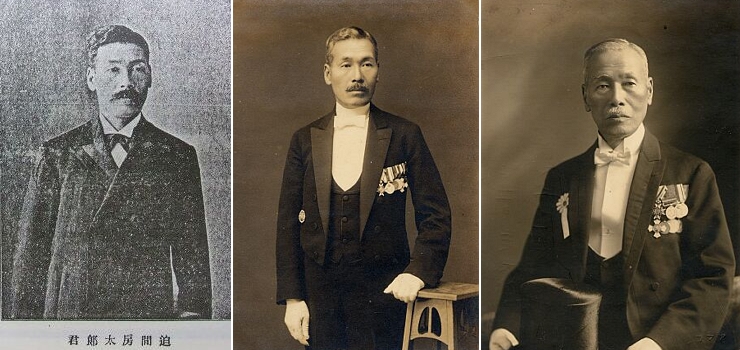

촌정농장은 조선 전역에서 손꼽히던 부산의 거부 하자마 후사타로(迫間房太郞)에게 1928년 4월 19일 넘겨졌습니다. 토지뿐만 아니라 직원들과 소작인은 물론 양잠조합·수리조합·신용회사 같은 부대사업에 관한 권한까지 모두 포함해 154만 엔에 팔렸습니다.

촌정농장의 이름은 새 주인 하자마 후사타로의 성을 따서 박간(迫間)농장으로 바뀌게 됩니다. 그런데 하자마는 10년만인 1938년 11월 부산의 조선인 재벌 천일고무회사 사장 김영준에게 270만 엔을 받고 박간농장을 팔아넘겼습니다. 촌정농장은 이렇게 박간농장을 거쳐 진영농장으로 다시 바뀌게 되었습니다. 1913년 현재 투자 총액이 75만 엔이었던 농장이 25년 만에 3.6배 오른 금액에 팔렸습니다.

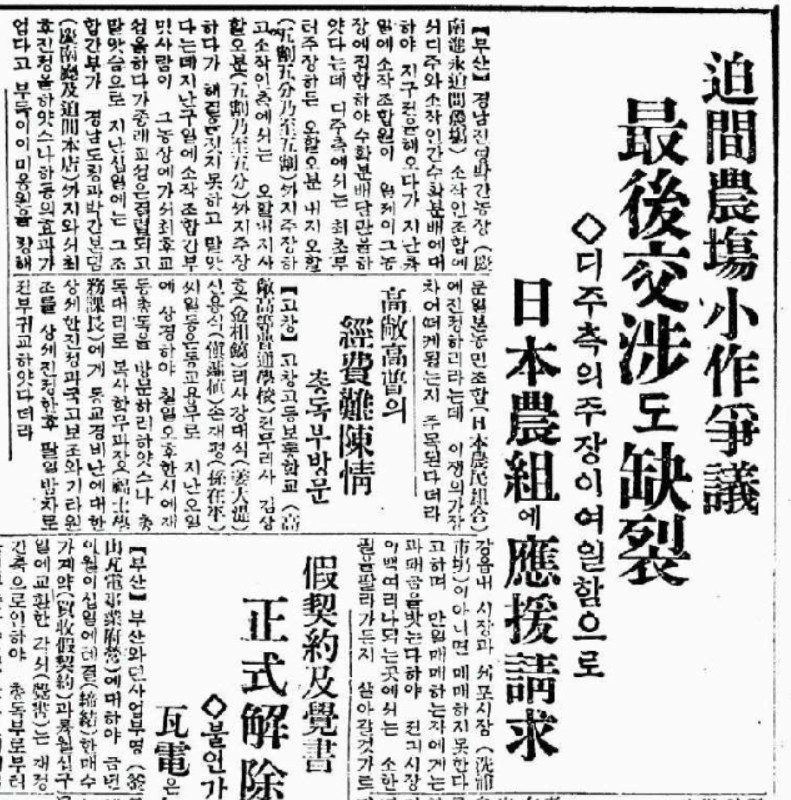

조선인들의 잦은 소작쟁의

이렇게 하자마가 10년 만에 농장을 팔아넘긴 데에는 그럴 만한 사정이 있었습니다. 하자마의 농장 경영이 이전 주인보다 가혹해서 농민들의 반발이 심했기 때문입니다. 옛날 주인 무라이는 소작인이 직접 개간한 노고를 인정하고 소작료를 높지 않게 받으면서 소작인의 권리도 보장하는 온정주의적 경영을 했습니다. 황무지를 개간하는 데 소작인들의 노동력을 동원하기 위해서는 어쩔 수 없었던 측면도 있었습니다.

하지만 바뀐 주인 하자마는 소작료를 인상하고 소작인의 권리도 제한했습니다. 농장을 인수할 때는 소작료에 변동이 없다고 했지만 나중에 이를 뒤집고 소작료를 올렸습니다. 개간에 대한 소작인들의 공로는 인정되지 않았으며 소작을 계속할 권리도 보장하지 않고 마음에 들지 않으면 곧바로 소작권을 박탈했습니다. 심지어 일본인 소작농들의 소작료는 그대로 두면서 조선인 소작농들의 소작료만 인상하는 민족 차별적 행태도 보였습니다.

때문에 조선인들의 소작쟁의가 자주 일어났습니다. 당시 신문을 보면 촌정농장 시절에는 1914년과 1925년 두 차례 쟁의 관련 기사가 나옵니다. 하지만 박간농장 시절에는 1929년, 1931년, 1934년, 1935년, 1936년, 1938년 등 거의 해마다 소작쟁의가 일어난 것이 신문 기사로 확인됩니다.

잦은 소작쟁의는 하자마에게 이득이 되지 못했습니다. 농민들의 저항으로 농장의 수익은 그다지 많지 않았으며 오히려 하자마의 사회적 명성에 손상만 입혔습니다. 게다가 홍수가 잇따르면서 소출마저 줄었습니다. 그러면 곡식값이 올라야 정상인데 금융대공황에 이은 농업공황 탓으로 한 번 떨어진 곡식값은 다시 오를 줄 몰랐습니다. 이처럼 수입은 별로 되지 않으면서 말썽만 일으키는 골칫거리였기 때문에 결국 팔아넘기고 말았던 것입니다.

무라이와 무관한 대산수리조합

대산수리조합은 1920년 11월 6일 설립됐는데 촌정농장·동면수리조합과 함께 대산평야를 개간한 세 주체 가운데 하나였습니다. 대략 김해시 진영읍의 옛 진영역과 창원시 대산면 가술리를 거쳐 창원시 동읍 산남리를 잇는 경계선과 낙동강 사이에 있는 농지 1350정보가 대상이었습니다.

대산수리조합이 관장하는 농지에는 촌정농장이 포함되어 있지 않았습니다. 대신 일본의 국가 기관과 민간 기관의 소유 농지가 많았습니다. 1927년의 경우를 보면 동양척식주식회사(조선총독부의 조선 농민 수탈을 위한 국책기관)가 300정보, 조선흥업(조선 농민 수탈을 위한 일본인들의 사설 수탈 기관)이 50정보였으며 조선인 가운데는 이규직과 박해극이 각각 70정보와 60정보를 보유한 대지주였습니다. 이규직은 1920~35년 초대부터 5대까지 조합장을 맡았던 인물이고 박해극은 밀양 태생으로 판사 출신 변호사였습니다. 전체 지주는 813명이었으며 농지는 3분2가 일본인 소유였고 나머지 3분의1이 조선인 소유였습니다. (계속)