[김훤주 칼럼] 경남도민일보에서 오랫동안 기자로 일한 필자가 부산과 창원에서 오랫동안 판사 생활한 문형배(헌법재판소 소장 권한대행)의 이야기를 몇 회에 걸쳐 여러분과 나눕니다. (⏳4분)

👨⚖️문형배 이야기

헌법재판소장 권한대행 문형배

요즘 들어 문형배가 핫하다. 헌법재판소 소장 권한대행을 맡아 대통령 윤석열의 탄핵 소추 사건 재판에서 파면 결정을 이끌면서 그렇게 되었다. 대한민국 주권자라면 누구나 듣고 싶어 했던 “대통령 윤석열을 파면한다.”는 말이 다름 아닌 문형배의 입에서 나왔다.

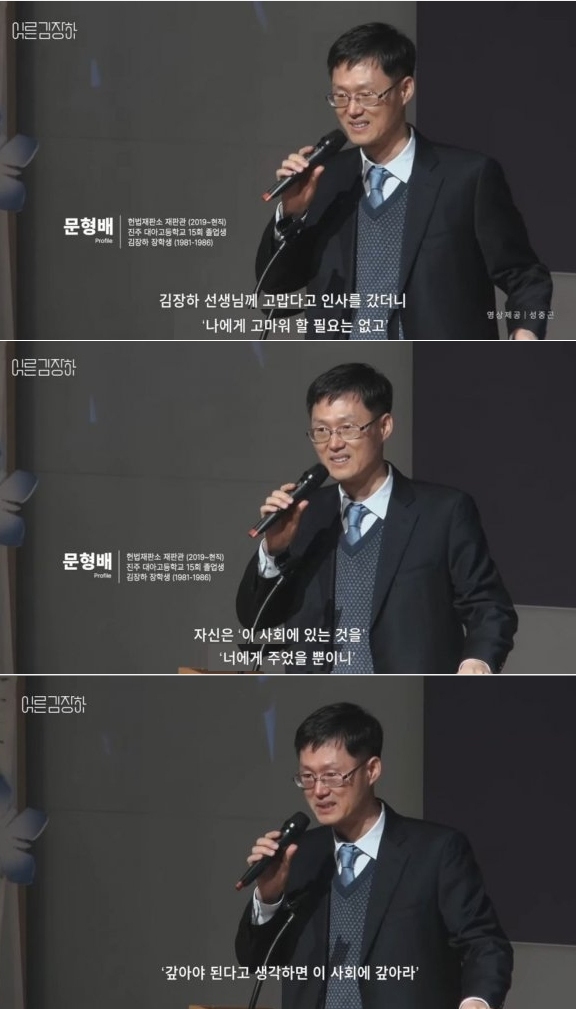

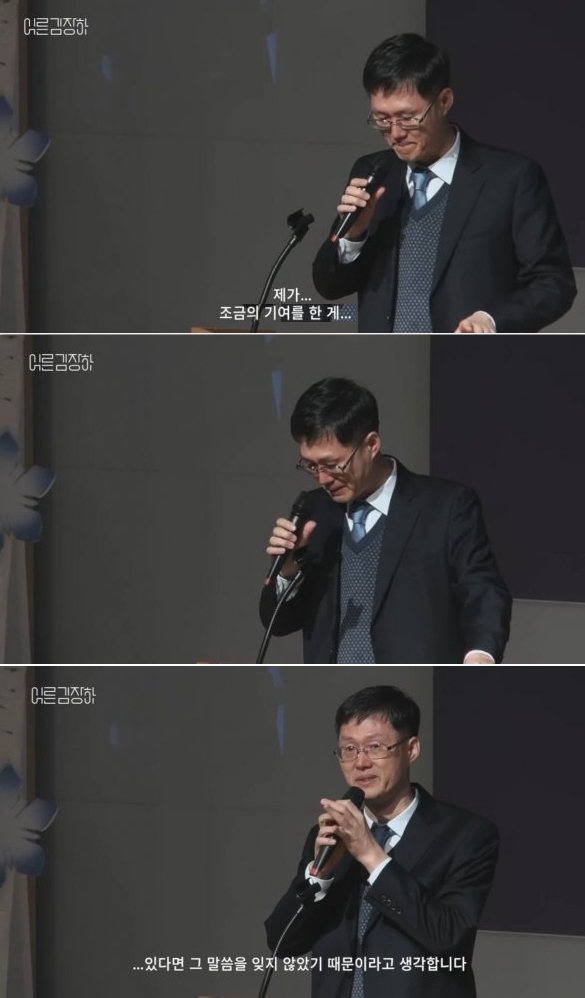

그래서 지금은 문형배와 관련된다면 무엇이든 아무리 사소해도 이야기가 되고 기사가 되고 있다. 시대의 어른이면서 진주의 남극성인 김장하 선생과의 아름다운 인연이 MBC의 다큐멘터리 ‘어른 김장하’와 김주완의 단행본 ‘줬으면 그만이지’로 널리 알려져 있기에 그 화제성은 더욱 풍부하다.

여기저기에서 온갖 이야기가 쏟아지는 마당에 나는 가만히 생각해 보았다. 나도 문형배에 대해 할 수 있는 이야기가 없지는 않지만, 문형배는 과연 이렇게 사람들 입에 오르내리는 것을 좋아할까? 아무래도 아닐 것 같았다. 내가 아는 범위에서 그는 시끄러운 것을 좋아하는 사람이 아니다. 그래서 나는 입 닫고 가만히 있는 편이 낫겠다는 판단을 했다.

그런데 다른 한편으로는 그렇게만 볼 수 있는 사안이 아니라는 생각도 들었다. 그는 이미 공인이고 신분도 높고 높기 때문에 본인이 좋은 쪽으로만 일이 흘러갈 수는 없는 노릇이지 아닐까 싶었다. 본인이 좋아하든 싫어하든 이 나라의 주권자가 궁금해하고 재미있어 한다면 한 줄 걸치는 것도 나쁘지는 않겠다는 데 생각이 미쳤다.

이런 데에 갖다 붙이기에는 조금 낯간지러운 구석도 있지만 이른바 국민의 알 권리 보장이다. 게다가 사람들 얼굴 찌푸리게 만드는 나쁜 이야기도 아니고 조금은 웃게 만들 수 있는 좋은 내용이라면 저어할 까닭이 없지 않나 싶었다. 무엇보다도 손과 입이 근질거려서 참기 어려웠다. 얼마나 될지는 모르지만, 문형배 이야기를 몇몇 가지 적어 보려고 한다.

창원지법 부장판사 문형배

문형배는 그때 창원지방법원 제3형사부 부장판사였고 나는 그 법원을 드나드는 출입 기자였다. 지금도 그런지는 모르지만, 그때는 기자들이 법정까지 들어가서 기사를 쓰는 경우는 거의 없었다. 법정에서 판결이 나면 법원장 결재를 받는데 기자들은 정해진 순서대로 한 명씩 올라가 쌓여 있는 판결문들을 훑어보고 기사가 될 만하면 가져와 기자실에서 공유했다.

나는 그렇게만 하지는 않기로 했다. 재판이 이루어지는 법정을 되도록 많이 둘러보기로 했다. 중요한 사건은 판결이 이루어지는 선고 공판은 빠짐없이 지켜볼 요량이었고 선고하기 전의 속개 공판도 가능하면 놓치지 않으려고 했다. 재판 현장에는 판결문에 담지 못하는 생동감과 실감이 분명히 있을 것 같았다.

진짜 그랬다. 무미건조하고 딱딱한 판결문과는 다른 세상이 거기 있었다. 법정에 들어오기를 정말 잘했다 싶었다. 피고인의 한숨과 눈물이 있었고 변호인의 절절한 하소연이 있었다. 검사의 논고는 거의가 판에 박은 듯했으나 법관은 그 모두를 아우르며 깊게 고뇌하는 것 같을 때가 드물지 않았다.

그러던 와중에 마산 출신의 부끄러운 인물 가운데 하나인 김정부 한나라당 국회의원의 아내 정 아무개 씨가 남편의 선거에 돈을 뿌려 표를 사려 한 선거법 위반 사건 1심 선고 공판이 열렸다. 장소는 315호 법정이었고 재판부는 문형배 판사가 부장으로 있는 제3형사부였다. 유죄가 인정되었고 형량은 징역 2년이 내려졌다.

“유권자를 매수하려고 돈을 뿌린 것은 (직접 민주주의가 불가능한) 기술적 한계 때문에 채택하고 있는 대의(代議) 민주주의를 부정하는 것이며 주민 대표는 주권자의 뜻에 따라 선출되고 행동해야 한다는 원칙을 방해하는 것이다.” 재판부의 민주주의에 대한 관점이 뚜렷하게 나타난 판결이었다. 하지만 이렇게만 끝났다면 별스러운 것 없는 밋밋한 내용이었다.

그런데 문형배는 반전을 준비해 놓고 있었다:

“지금은 국가 권력이 시민사회를 압도하지 못하며 누구나 신변 위험 없이 비판할 수 있는 시대이다. 여기에는 많은 희생이 있었는데 60년 이승만 정권의 부정선거에 맞섰던 마산 3·15의거 와중에 숨진 김주열 ‘님’이 대표적이고 여기에는 장애 시인 이선관 ‘님’도 참여했다. ‘3·15시민회관’ 명칭 등 민주 성지의 전통을 이어가려는 마산에서 이런 금권 선거 사건이 터진 것은 참으로 유감이다.” (문형배)

판결문에는 담기지 않았지만 마산이라는 지역과 지역의 인물에 대한 깊은 이해와 존중이 바닥에 갈려 있는 발언이었다. 법관은 2~3년마다 인사 발령을 받고 옮겨 다니기 일쑤인데 어쩌면 저렇게 잘 알 수 있을까 싶었다. 이승만 ‘정부’라 하는 대신 ‘정권’이라 하고 김주열 ‘열사’·이선관 ‘장애 시인’이라 하지 않고 김주열 ‘님’·‘장애 시인’ 이선관 ‘님’이라 한 것도 신기했다.

선거 부정과 뇌물에 엄격한 민주주의자

당시는 서로 일면식도 없었고 말도 섞은 적이 없는 상태였지만 나는 어쩐지 문형배가 멋져서 눈여겨보기 시작했다. 그랬더니 그는 확고한 민주주의자였다. 주권자인 국민의 뜻을 왜곡하거나 침해하는 선거 부정과 뇌물에 특히 엄격했다. 나는 그가 하는 판결을 거의 모두 기사로 썼다. 나중에 서로 알게 되어 저녁밥을 함께해도 괜찮게 되었을 때 그는 이렇게 말했다:

“정말 깜짝 놀랐지 뭡니까? 아침에 경남도민일보를 보는데 1면 머리에 제 이야기가 그대로 실려 있어요. 그래서 법원장님한테 바로 찾아가 해명했어요. ‘저도 몰랐고 저는 아무것도 하지 않았다.’고 말입니다. 판사 세계가 바깥 생각과 달리 이런 데 민감하거든요. 눈에 띄려고 기자와 짜고 일부러 그랬다는 오해를 사기에 딱 알맞았어요.” (문형배)

실제로 제3형사부 등 합의부를 맡은 부장판사가 자기 사건을 기자에게 흘리거나 눈에 띄게 독특한 판결을 하는 경우가 있었다. 그러면 그 판사는 얼마 지나지 않아 법복을 벗고 변호사 개업을 해 있기가 일쑤였다. 그렇지만 문형배는 그런 사람이 아니었다. 나도 내 기사가 1면 머리에 배치될 줄은 미리 알지는 못했다. 돌이켜 보니 2005년 8월에 있었던 일이다. (2편에서 계속)