[김훤주 칼럼] 경남도민일보에서 오랫동안 기자로 일한 필자가 부산과 창원에서 오랫동안 판사 생활한 문형배(헌법재판소 소장 권한대행)의 이야기를 여러분과 나눕니다. (⏳4분)

👨⚖️문형배 이야기

한밤중에 걸려온 전화

기자가 취재원에게 전화하는 일은 많지만 취재원이 기자한테 전화하는 경우는 드물다. 그런데 문형배는 내게 서너 번은 먼저 전화를 건 적이 있다. 그것도 밤 11시나 12시가 지난 한밤중이었다.

“내일 재판을 하는데 이런 일이 있어요. 이 사람이 이렇게 했는데 이게 범행 의도가 있는 걸까요, 아닐까요? 형량을 매긴다면 어느 정도가 알맞을까요?”

나는 법원 출입 기자가 재판에 영향을 미치면 안 된다고 생각했다. 돌이켜보면 순진한 생각이지만 그래서 나는 그냥 말을 버벅거리며 맞장구치는 정도로만 대답했다. 나중에 물어보았더니 거기에는 나름 깊은 뜻이 있었다. 법관은 법률이나 사건 자체에 매몰되는 경향이 있어서 평범한 보통사람들이 어떻게 생각하는지 알아보고 반영하기 위해서였다고 했다.

그런데 전화를 한 시점이 캄캄한 한밤중이라는 데에 생각이 미쳤다. 그것은 문형배가 낮에는 물론이고 한밤중까지 사건을 놓지 않고 붙들고 있었다는 뜻이었다. 그런 법관이 그뿐만인 것은 아니겠지만, 그렇게 밤늦은 시각까지 자기가 맡은 재판에 정성을 들이는 사람이 바로 문형배였다.

보잘것없는 사람이라니요

앞에서 본드 흡입으로 환각에 빠지는 일을 재범해서 붙잡혀온 20대 찌질한 청년 이야기를 한 적이 있다. 문형배는 그때 그를 집행유예로 풀어주면서 ‘마시멜로 이야기’를 선물하고 세 가지 부탁을 했다. “첫째는 ‘포기하지 마십시오’입니다. 둘째도 ‘포기하기 마십시오’이고, 셋째도 ‘포기하지 마십시오’입니다.”

그 뒤에 만나졌을 때 어떻게 그런 보잘것없는 사람까지 살피냐고 물은 적이 있다. 그러자 정색을 하면서 이렇게 말했다:

“한 사람이 보잘것없으면 다른 사람도 모두 보잘것없습니다. 놓인 조건과 둘러싼 환경을 빼면 똑같습니다. 재벌도 돈을 빼면 다르지 않고 가난뱅이도 누더기를 빼면 다를 바 없습니다. 보잘것없다는 것도 허상이고 대단하다는 것도 허상이고 사람은 다 똑같습니다.” (문형배)

문형배의 말을 듣고 나는 부끄러워졌다. 나름 평등주의자라고 자부하고 살아왔지만 내 마음속에는 그가 놓인 처지에 따라 사람을 차별하고 구별하는 잘못된 관행이 굳건하게 자리잡고 있었던 것이다. 숱하게 많은 재판을 경험해서인지 아니면 타고난 성품이 그래서인지는 모르겠으나 그는 이토록 사람에게 진심이었다.

좋은 판사가 되려고

이런 문형배가 가입한 단체가 부산판례연구회와 우리법연구회였다. 목적은 좋은 판사가 되기 위해서였다. 이 가운데 우리법연구회는 소장 판사들이 주축이 되어 벌였던 사법부 독립 촉구 집단 서명의 여파로 1988년 출범했는데 이후 대법원으로부터 학술연구단체로 공식 승인받기도 했으며 사법부 민주화와 시민 지향 사법을 추구했다.

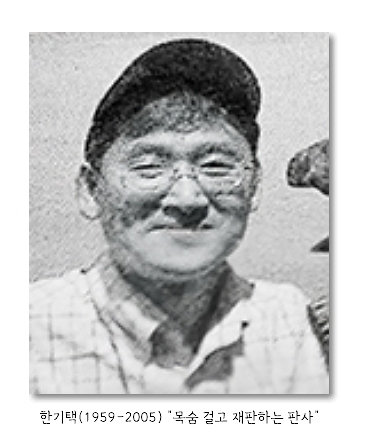

문형배에 따르면 “외국 헌법은 그만 연구하고 우리나라 헌법을 연구해 보자”고 해서 우리법연구회라는 이름을 쓰게 되었다. 박시환 판사가 그렇게 말했다는데 창립 초기에 실력을 구축하고 방향을 설정하는 데 중요한 역할을 했다. 또 ‘목숨 걸고 재판하자’가 모토였던 한기택 판사도 있었는데 다들 좋은 판사였다.

문형배는 여기서 열심히 공부하고 그만큼 많이 배우기도 했다. 2019년 4월 국회 인사청문회에서 우리법연구회 경력을 문제 삼자 그는 “스스로 나태와 독선에 빠지는 것을 경계하기 위해서였지 결코 정치적 이념을 추구하기 위해 가입한 적은 없다”고 답했다. 나는 그의 이 말에 한치도 거짓이 없다고 믿는다.

2008~09년에는 회장을 맡기도 했다. 이명박 대통령 초기였는데 정권의 탄압이 드세고 조선일보 등의 모함이 극심한 때였다. 그래서 아무도 회장을 맡으려고 하지 않아서 결국 문형배가 하게 되었다. 그 뒤 우연히 만나져서 왜냐고 물었더니 그는 “후배 회원들에게 울타리 구실이라도 해야겠다 싶어서”였다.

겸손에 진심

자신의 직분(재판)에 진심을 다하고 세상의 근본(사람)에 진심을 다하며 또 그렇게 진심을 다하기 위하여 공부에도 진심을 다하는 문형배는 아름다운 사람이었다. 게다가 그는 잘난 사람들에게서 흔히 보이는 거드름도 없었고 심지어 재판정에서조차 교언영색으로 꾸미지 않고 마주하는 사람에게 한결같이 정성을 다했다.

2019년 4월 인사청문회에서 “공직자의 으뜸 덕목은 무엇이라 생각하느냐?”는 질문에 “겸손”이라 말하는 모습을 보고 나는 맞장구를 쳤다. 본인이 겸손하지 않으면 할 수 없는 대답이었다. 게다가 겸손하게 몸을 낮추면 좋은 점이 하나 더 있다. 그것은 상대방의 말에 귀를 기울이는 경청을 할 수 있다는 것인데 좋은 판사의 필수 덕목 가운데 하나라 할 수 있다.

헌법재판관에 지명되고 나서 전화로 “축하합니다”라고 했을 때 그는 이렇게 말했다. “제가 잘 나서 이렇게 된 게 아닙니다. 저보다 뛰어난 법관들 많습니다. 비슷한 법관은 말할 것도 없고요. 다만 운이 좋아서 우연히 눈에 띄고 알려졌을 뿐입니다.” 그러나 사실은 낭중지추(囊中之錐=주머니 속의 송곳)와 같이 제아무리 숨어 있어도 결국은 눈에 띄고 마는 출중한 인물이 그였다.

힘이되는 글입니다 감사합니다