[김훤주의 ‘지역에서 본 세상’] 논에 마련한 작은 웅덩이 ‘둠벙’. 요새 보기 힘든 둠벙이 고성에는 500개 남짓 남았습니다. 9명 농부와 만난 김훤주 기자가 고성 둠벙의 자초지종(시말)을 기록합니다. (⏳9분)

고성 둠벙 시말기 (연재)

- 논의 생명줄, ‘둠벙’을 아십니까?

- 둠벙의 있고 없고와 크고 작고는 어떻게 결정될까?

- 둠벙 만들기: 여섯이서 이레는 일해야

- 저 논에 고인 것은 물이었나 땀이었나

- 주렁주렁 풍성하게 매달린 옛날 추억들

- 갖은 생명을 풍성하게 품는 삶터이자 놀이터 (끝)

물이 고이는 자리 찾기

둠벙을 가만 들여다보고 있으면 신기한 느낌이 듭니다. 물이 나는 자리는 어떻게 알았을까? 크고 작은 돌을 어떻게 쌓았기에 저토록 촘촘하고 튼튼할 수 있을까? 한편으로는 안타까운 마음도 생겨납니다. 사람이 다른 도움 없이 저렇게 깊이 파려면 얼마나 힘이 많이 들었을까? 논에는 돌이 없는데 어디서 얼마나 가져와야 했을까? 이런 생각이 자꾸 드는 거지요.

둠벙을 만들려면 먼저 물이 나올 만한 자리를 잡아야 합니다. 농사짓는 어른들이 여럿이 나가서 둘러보고 경험과 감각으로 찾아냈습니다. 이런 물길을 잘 찾는 사람이 마을마다 한두 분씩 있었습니다. 연세도 지긋하시고 조예가 깊으신 분들이었습니다.

같은 논이라도 마른 데도 있고 물이 가피서 지질한(물기가 많아서 조금 진 듯한) 데도 있습니다. 귀퉁이 구석 자리가 많지만 지대가 조금 낮으면 논 한가운데에서 물이 배어 나오기도 합니다. 물이 흘러 내려가는 고랑이 가까이 있는지, 옆에 물이 나는 자리가 있는지 등 여러 사정을 보고 둠벙 팔 자리를 골랐습니다.

1960년대까지는 그냥 맨눈으로 찾았지만 1970년대부터는 수맥 찾아내는 도구를 들고 다니면서 자리를 알아냈습니다. 기역자 굽어진 부분이 아래로 가도록, 멍에를 거꾸로 한 모양을 양손에 들고 다녔습니다. 처음에는 대나무로 만든 것이었고 나중에는 쇠나 구리로 만든 것이었는데 이게 물길을 만나면 저절로 거꾸로 뺑 돌아 뒤집어지면서 멈춰 섰습니다. 찾아낸 물길은 주로 고랑 옆에 많았습니다.

그렇게 한 번 파 봐야 되겠다 싶으면 파기 시작하는데, 예상대로 물이 나는 경우도 있지만 물이 나지 않는 경우도 많았습니다. 그러면 다시 덮어버리는 수밖에 없지요. 물이라는 게 원래 자기 생긴대로 흘러가는 것인데 사람이 어찌 다 알겠습니까. 헛수고도 하고 실수도 하면서 시행착오를 겪어야만 가능한 것이 둠벙 만들기였습니다.

한 길만 파도 되면 가장 좋고

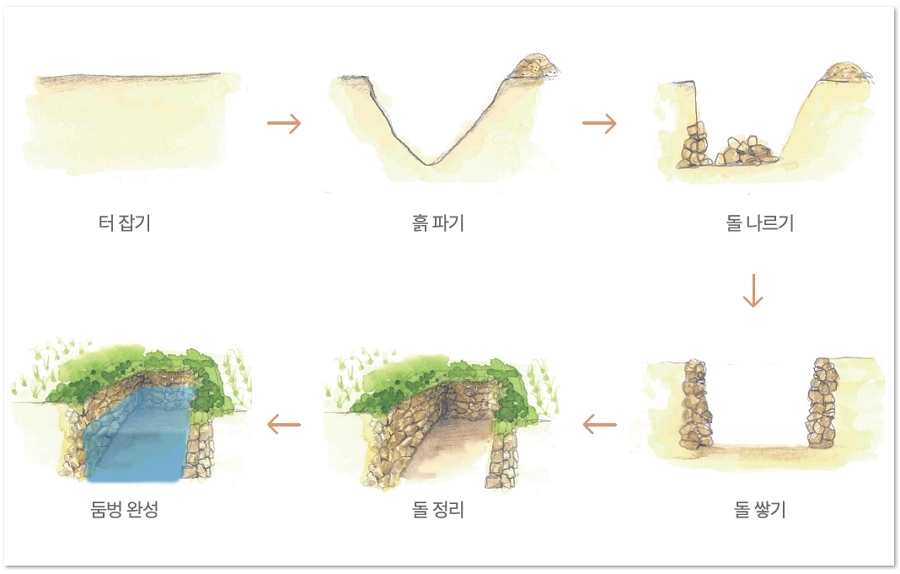

둠벙을 만들려면 흙을 파고 돌을 쌓고 해야 하는데 혼자서는 못 하고 최소 여섯 명 정도는 함께해야 했습니다. 바닥 파는 데 이틀, 돌 나르는 데 이틀, 쌓는 데 사흘 등 둠벙 하나 만드는 데 적어도 일주일 이상 걸렸습니다.

흙은 곡괭이와 삽, 지게와 바지게 이런 연장을 갖추고 3인 1조로 세 사람이 한 팀을 이룰 수 있으면 좋았습니다. 두 팀이 번갈아 돌아가면서 작업을 하는 겁니다. 하지만 이제는 옛말이지요. 1990년대 포클레인이 나온 뒤로는 혼자서도 둠벙을 팔 수 있게 되었거든요.

파기 시작해서 구덩이가 한 길 정도까지 얕을 때는 파낸 흙을 삽으로 그냥 위로 던져 넘길 수 있습니다. 하지만 그 이상 깊어지면 소쿠리를 써야 했습니다. 바닥에서 파낸 흙을 소쿠리에 담은 다음 그것을 도르래를 장치한 줄로 끌어당겨 올려서 밖으로 내보냈던 것입니다.

소쿠리는 1960년대까지는 전부 싸리로 만든 것뿐이었습니다. 쇠로 만든 소쿠리는 뒤에 나왔습니다. 일이 험하다 보니 닳고 찌그러져 못 쓰게 되니까 소쿠리도 여러 개를 준비해야 했습니다. 흙을 들어 올리다가 무거운 소쿠리에 잘못 맞으면 크게 다치는 수도 있었습니다. 나중에 둠병 벽을 쌓기 위해 돌을 내릴 때도 소쿠리를 썼는데 그때도 마찬가지로 조심하지 않으면 위험했습니다.

처음에는 물이 나오지 않아도 그냥 계속 팝니다. 어쨌든 땅 밑에는 물이 있기 마련인데 그렇다고 어디서나 펑펑 쏟아지는 건 아닙니다. 여기서 조금 저기서 조금 이렇게 물이 배어나는데요, 그게 충분하지 않으면 물이 충분히 배어날 때까지 깊이 팝니다.

그러다가 1.7m 안팎 한 길 정도 팠을 때 물이 충분히 나오면 가장 좋습니다. 그러면 제대로 된 둠벙을 만들 수 있는데요, 만약 물이 나는 게 성에 차지 않거든 3.5~4m 두 길 정도까지 파면 대체로 물이 제법 나옵니다.

그래도 물이 나지 않으면 어떻게 하냐고요? 더 이상 파지는 않습니다. 둠벙이 5m 넘게 깊으면 두레채로 물을 퍼내기가 어려웠으니까요. 요즘은 양수기로 하니까 아무리 깊어도 상관없지만, 옛날에는 4~5m가 한계였습니다. 두레채의 물 푸는 쪽 길이가 2.5~3m가량 되므로 이걸로 닿을 수 있는 거리 이상은 파지 않았던 것입니다.

파낸 흙은 어떻게 했을까요? 어디 다른 데 지게로 져다가 내버리는 수고는 하지 않아도 되었습니다. 둠벙을 만든 논의 바닥에 골고루 깔아버리면 그만이었습니다. 아무런 표시도 나지 않고 깔끔하게 처리되었습니다.

돌은 어디서 가져왔나

둠병을 돌로 쌓아 마감한 까닭은 무엇일까요? 잘 모르는 이들은 보기 좋으라고 하지 않았을까 얘기하기도 합니다. 하지만 옛날은 그렇게 여유로운 생각을 해도 될 정도로 배가 부른 상태는 아니었습니다. 1970년대 초반만 해도 날마다 끼니 걱정을 했던 것이 우리 농촌의 피할 수 없는 운명이었습니다.

힘이 들어도 굳이 돌로 마감한 이유는 이렇습니다. 파낸 그대로 두면 쉽사리 무너져 내립니다. 흙더미가 바닥에 쌓이면 물을 담을 수 있는 용량이 줄어듭니다. 더불어 찌끄레기(찌꺼기)도 여기저기 들러붙고 수북하게 쌓이기 마련입니다. 그러면 담벼락에서 물이 나는 구멍도 막히고 맙니다.

이런 것들을 방지하기 위하여 돌로 벽을 마감했고 그러면 또 수직에 가깝게 쌓을 수 있어서 물을 더 많이 담아둘 수 있었습니다. 게다가 훨씬 튼튼하기도 했습니다. 틈새로 이끼가 자라나 엉겨 붙고 풀과 나무도 자라서 서로 지탱해주기 때문에 어지간해서는 무너지지 않습니다.

그래서 돌로 쌓았던 것인데 문제는 그런 돌이 논에 있지 않다는 것이었습니다. 다른 데서 가져와야 했습니다. 게다가 그때는 산에는 임도가 없었고 논에는 농로가 없었습니다. 오솔길이나 논두렁뿐이어서 경운기는커녕 소구루마나 손수레도 다닐 수 없는 형편이었습니다.

오로지 사람이 지게로 져다가 날라야 했습니다. 돌은 고랑이나 바닷가 또는 산삐알에 있었습니다. 산에 보면 너더랑(너덜)이라고 크고 작은 바위들이 죽 만들어져 있는 데가 있는데 거기가 제일 많았지요. 고랑에 있으면 가까운 것이고 산삐알이나 바닷가에 있으면 먼 것이었습니다. 돌은 떨어지면 다치기 쉽기 때문에 바지게 가득 많이 질 수도 없었습니다. 자기가 감당할 수 있을 만큼만 지게로 지고 200m가량 산길을 하루에도 여러 차례 오르내려야 했습니다.

사정이 이렇다 보니 한두 사람으로 될 일이 아니었습니다. 대략 스무 사람 정도 붙어서 했는데요 물론 삯꾼을 살 형편은 되지 못했고 이웃끼리 품앗이로 서로 거들었습니다. 그러다가 어떤 때는 담벼락을 뜯어서 돌을 가져가기도 했다지요.

바깥이 높고 안쪽이 낮도록

흙을 충분히 파냈으면 이제 돌로 벽을 쌓는 작업이 시작됩니다. 크고작은 돌도 충분히 모아놓았습니다. 용도에 맞추어 적당하게 차례대로 쓸 수 있도록 큰 돌과 작은 돌, 반듯하게 생긴 돌과 그렇지 않은 돌을 먼저 분류부터 잘 해놓아야 합니다.

큰 돌은 지접돌(받침돌)로 쓰고 작은 돌은 적심돌(돌을 쌓을 때 안쪽에 심으로 박는 돌)로 씁니다. 둠벙 바닥에는 돌을 깔지 않습니다. 대신 가장자리에 돌아가면서 크고 납작하고 반듯한 돌을 놓습니다. 이것을 지접돌이라 하는데 주춧돌 역할을 합니다. 가로세로 한 자 정도는 되어야 했는데 가져온 돌 중에서 가장 좋은 것을 골라 썼습니다.

지접돌을 놓는 바닥은 무르지 않고 단단해야 했습니다. 기초가 튼튼해야 오래도록 무너지지 않는 것은 둠벙도 마찬가지입니다. 이를 위해 여러 차례 다졌던 것은 기본이고요 땅이 퍼석퍼석하면 더 파내는 경우도 있었습니다.

다음에는 바깥을 조금 높게 하고 안쪽을 좀 더 깊이 파서 낮게 합니다. 지접돌은 그에 맞추어 비스듬하게 놓이게 됩니다. 수평으로 놓지 않고 바깥쪽이 높고 안쪽이 낮도록 까꾸막(가풀막)을 지어서 놓는 것입니다. 이렇게 지접돌을 쐐기처럼 박아넣어 힘이 안쪽으로 쏠리도록 해야 돌이 바깥으로 비어져 나오지 않습니다.

이렇게 지접돌을 놓은 위에 벽면과 조금 떨어져서 널찍한 돌은 바깥쪽에 쌓고 작은 돌로는 그 안쪽을 채워 넣습니다. 이 적심돌도 잘 채워줘야 하는데 너무 잘면 안 됩니다. 자갈 정도 크기는 되어야 하고 모래 정도로 작으면 도로 흘러나오기 때문에 또 안 됩니다. 쌓아 올리는 각도는 75~80도 정도가 적당합니다. 그래야 어그러지거나 무너지지 않고 튼튼하게 오래 갑니다.

한 길 정도 1.5m 안팎까지는 이렇게 널찍한 돌로 바깥쪽을 쌓고 그 안쪽을 적심돌로 채워 넣는 작업을 계속합니다. 그 이상 높이에서는 적심돌을 많이 넣지 않아도 되고요, 마지막 1m 정도 남겨놓고는 적심돌 없이 한 겹으로 쌓아도 괜찮습니다.

그러나 모든 것을 일률적으로 미리 규정할 수는 없습니다. 잘 쌓으려면 결국 일머리가 있어야 합니다. 일을 하면서 보고 실정에 맞게 임기응변을 해야 하는 것이지요. 대체로는 바깥쪽이 높도록 비스듬하게 쌓는 것이 맞지만 형편에 따라서는 수평으로 평평하게 쌓는 것이 좋은 때도 있습니다. 이런 걸 제대로 가늠할 수 있는 감각과 눈썰미가 중요한 셈입니다.

물을 향한 간절함 ‘궁개’

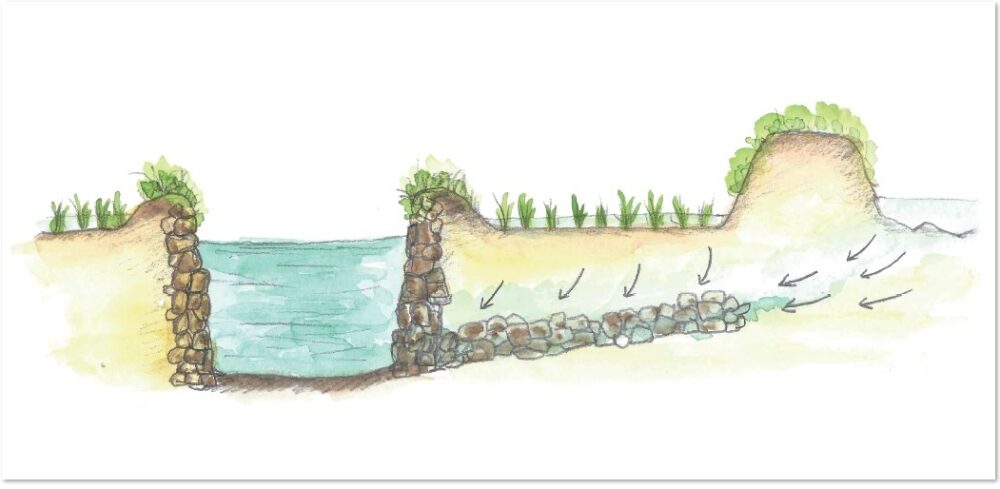

둠벙은 아시는대로 물이 배어나게 하고 모아두는 공간입니다. 여기에 한 방울이라도 더 배어나게 하고 모아두기 위해 조상들이 고안한 장치가 있습니다. ‘궁개’가 바로 그것입니다. 논 밑을 파서 길게 둠벙과 이어지도록 길게 낸 땅속 터널이 궁개입니다.

둠벙마다 모두 있었던 것은 아니고요 오히려 궁개가 없는 둠벙이 더 많았습니다. 먼저 둠벙 밑바닥과 같은 깊이로 너비 1m 가량 되도록 기다랗게 파냅니다. 길이는 필요에 따라서 짧으면 3m를 팔 수도 있고 길면 100m를 팔 수도 있습니다.

다음은 양옆을 너비가 30~40㎝ 되도록 돌로 차곡차곡 쌓습니다. 높이도 보통은 30~40㎝가 많지만 필요하다면 120~150cm가 되도록 크게 할 수도 있습니다. 돌 쌓는 방법은 둠벙과 같습니다. 밑바닥에는 돌을 깔지 않고, 지접돌을 놓은 위에 바깥쪽은 널찍한 돌을 쌓고 안쪽은 적심돌을 채워넣는 것입니다.

그러고는 구들장처럼 널따란 돌을 떠 와서 그 위에 걸쳐지도록 뚜껑을 덮으면 됩니다. 옛날에는 이처럼 돌로 터널을 만들었지만 세월이 흐르면서 구멍 뚫린 플라스틱 관이나 흙으로 만든 토관으로 대신하는 경우도 생겨났습니다. 어쨌든 그 위에다 다시 흙을 덮으면 아무 탈 없이 원래대로 농사를 지을 수 있는 것은 다르지 않습니다.

이 궁개는 둠벙처럼 물이 배어나게 하는 집수(集水) 기능과 물을 모아두는 저수(貯水) 기능을 기본으로 합니다. 어차피 땅속이니까 이렇게 구멍을 뚫어놓으면 이를 통해 물이 배어들기 마련이고 공간도 그만큼 더 생긴 셈이니까 물을 모아둘 수 있는 용량도 커진 셈이니까요.

게다가 때로는 물을 끌어오는 도수(導水) 기능도 하였습니다. 가령 둠벙에서 30m 떨어진 지점에 고랑이 있어서 물이 흐른다면 그 제방 바로 밑에까지 이어지도록 궁개를 만들어 붙였습니다. 고랑 쪽에서 스며들어오는 물을 거기서 둠벙까지 끌어오도록 하는 통로가 되는 것입니다.

궁개, 참으로 대단하지 않습니까? 궁개를 보면 당시 물이 얼마나 귀했는지를 알 수 있습니다. 동시에 그 귀한 물을 한 방울이라도 더 얻기 위해 우리 조상들이 얼마나 고생을 했으며 얼마나 머리를 쥐어짰는지도 잘 알 수 있습니다. 궁개는 생존을 위한 지혜와 노력의 결정체라고 할 수 있을 것입니다.

궁개를 실물로 볼 수 있는 둠벙이 하나 있었는데 지금은 메워져 있습니다. 바로 옆에 널찍하게 콘크리트 둠벙이 생기면서 거기서 퍼낸 흙으로 메워놓았습니다. 새로 둠벙이 생기는 바람에 당장 필요하지는 않으니까 그럴 수 있었습니다.

돌로 쌓은 벽면도 그대로이고 아래에 궁개도 원래 모습 그대로 남아 있습니다. 주인은 이렇게 말합니다. “여차저차한 사정으로 메워져서 참 아쉽고 아깝습니다. 하지만 손상이 가는 것은 아니고 필요하면 언제든 복원할 수 있습니다. 이왕 메워진 김에 손타지 않고 원형 보전을 한다고 생각하고 적당한 때를 기다려야지요.”

벌둠벙도 있었고

둠벙은 대개 벽이 지면과 수직에 가깝도록 쌓습니다. 그런데 그렇지 않고 펑퍼짐한 보통 웅덩이 같은 모양의 둠벙도 있습니다. 그런 것은 둠벙은 둠벙이지만 제대로 된 둠벙은 아니라는 뜻으로 벌둠벙이라 합니다. 여기서 ‘벌’은 ‘대충’ 또는 ‘충분하지 못한’이라는 뜻입니다.

벌둠벙은 물이 날 것 같아서 팠는데 물이 충분히 나지 않는 경우에 많이 만들어졌습니다. 더 파 봐야 실익이 없겠다 싶어서 그만둔 것인데 그래도 조금 나는 물이나마 고여 있도록 하거나 아니면 천수(天水; 빗물)라도 담아둘 요량으로 메우지 않은 것이라고 보면 됩니다.

이런 벌둠벙도 옛날에는 제대로 된 둠벙과 마찬가지로 그 벽을 돌로 쌓았습니다. 저수지 제방과 비슷한 각도로 비스듬하게 마감을 했습니다. 드러난 흙을 그대로 두면 무너져 내리기 때문에 그랬습니다. 그런데 요즘 들어서는 돌로 쌓지 않고 흙이 그대로 나와 있는 벌둠벙도 있습니다.

이런 흙으로 된 벌둠벙 가운데는 돌을 쌓을 수 없어서 그대로 둔 경우도 있습니다. 드물기는 하지만 조금밖에 파지 않았는데도 물이 터져서 감당하기 어려울 정도로 솟아날 때가 그렇습니다. 돌을 쌓을 수 없을 만큼 물이 거세차게 나오기 때문인데요, 이러면 그대로 두는 수밖에 없다고 합니다.

이제는 콘크리트 둠벙도

요즘 들어 콘크리트로 만든 둠벙이 부쩍 눈에 띕니다. ‘보강토’라고, 큼직하게 찍어서 그냥 쌓기만 하면 되는 것이 있는데 이것으로 사방을 널찍하게 둘러싼 둠벙들이 많아졌습니다. 옛날처럼 하나하나 돌로 쌓으려니 귀찮아서 손쉬운 보강토를 쓰게 되는 것 같습니다.

콘크리트 둠벙을 보면 아무래도 낯설고 생뚱맞다는 느낌이 드는 것은 어쩔 수 없습니다. 그러면서도 다른 지역에서는 둠벙이 자꾸 줄어들고 있지만 고성에서는 보강토 콘크리트로나마 계속 새로운 둠벙을 만드니까 둠벙의 효용성이 인정되고 있는 거구나 싶은 생각도 들기는 합니다.

물론 콘크리트 둠벙도 장점이 있습니다. 앞서 얘기한 대로 쉽게 쌓을 수 있고 크기도 한량없이 키울 수 있습니다. 이에 더해 흙이 무너져 내리거나 틈새에 찌끄레기가 끼는 것 등을 좀더 효과적으로 차단할 수 있습니다.

그렇지만 국가중요농업유산으로 지정된 전통 둠벙을 보전한다는 관점에서는 맞지 않는 것 같습니다. 아울러 자연이나 생태 관점에서 보아도 환영할 일은 아닌 것 같습니다. 돌로 쌓은 둠벙에서는 올챙이·개구리·미꾸라지 같은 것들이 틈새로 들어가 살 수도 있고 풀이나 나무들도 함께 어우러지지만 콘크리트 둠벙에서는 불가능하거든요. (계속)