[슬로우리포트] 한국 사회 구조적 실패, 저출산은 현상이 아니라 결과… 이미 시작된 재앙, 지금 회복해도 20년 충격. (⌚10분)

Kurzgesagt(쿠르츠게작트)라는 독일의 과학 유튜브 채널에서 만든 한국의 저출산 관련 영상이 화제였다. 첫 질문부터 강렬하다.

“Why South Korea is dying out(왜 한국은 죽어가고 있는가).”

쿠르츠게작트는 ‘한눈에 보는 세상’이라는 뜻이다. 구독자가 2400만 명이 넘는 인기 채널이지만 한국의 붕괴를 다룬 이 영상은 특히 인기가 더 많았다. 30일 기준으로 1146만 회를 넘겼다.

이게 왜 중요한가.

- 인구 감소는 어제오늘 일도 아니고 새로운 뉴스도 아닌 것 같지만 한국 사회 모든 문제가 집약된 결과다.

- 외부인의 시선으로 들여다보면 한국 상황이 얼마나 일탈적인지 깨달을 수 있다.

- 한국은 정말 죽어가고 있다.

다 아는 내용이지만 뼈 때리는 ‘팩폭’.

- ‘팩트폭력’이 많다. 첫 문장부터 무시무시한 경고로 시작한다.

- “한국은 끝났다. 잔혹하게 들리겠지만 한국은 인구, 경제, 사회, 문화, 군사 모든 측면에서 무너지기 시작할 것이다. 2060년이면 우리가 알고 사랑하는 한국은 존재하지 않게 될 것이다.”

- 모두 아는 내용이다.

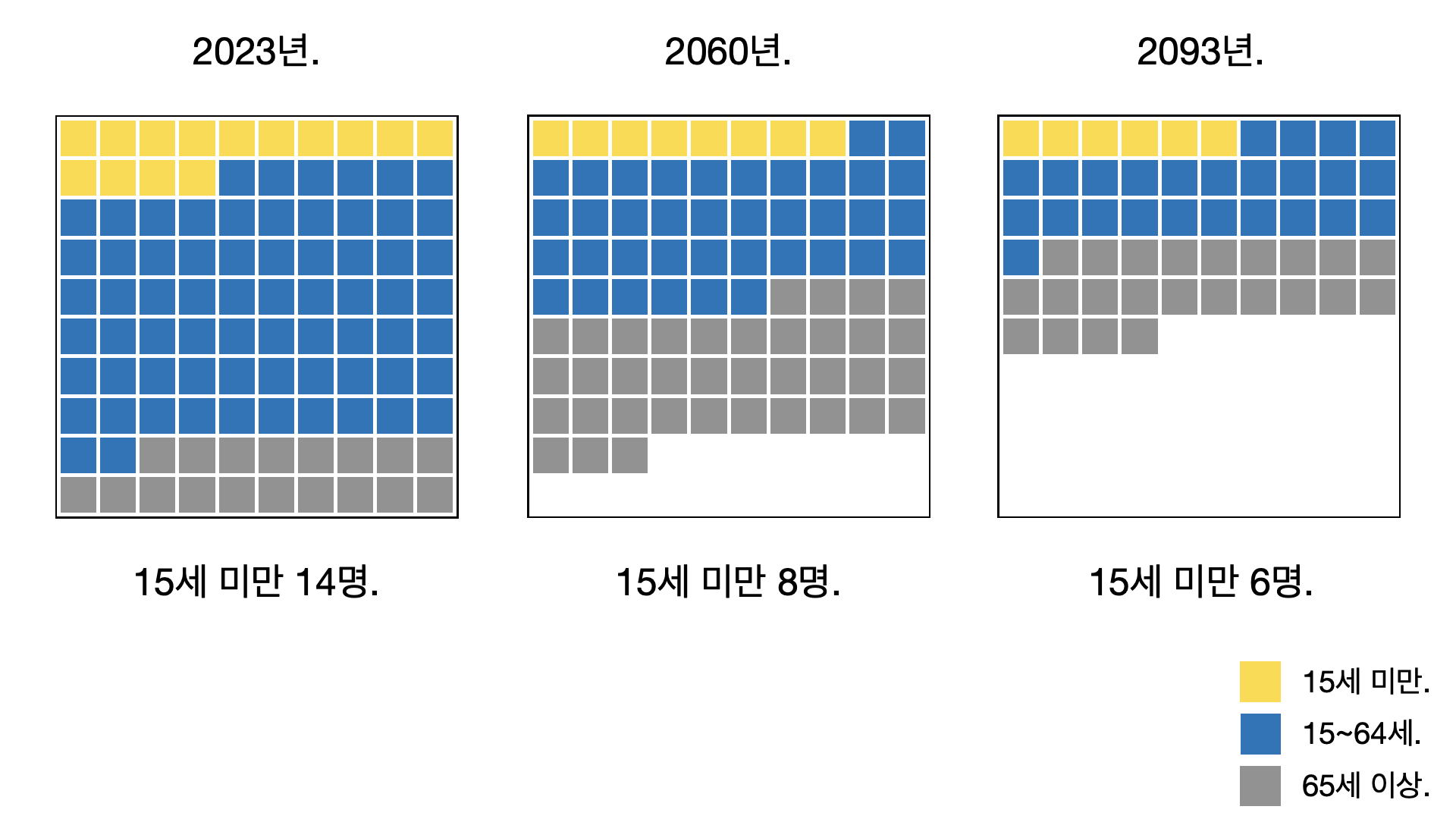

- “연금 시스템이 작동하려면 최소한 은퇴자 1명당 2~3명의 노동자가 세금을 내야 하는데 2060년에는 노인 1명당 노동자가 1명도 안 될 것이다.”

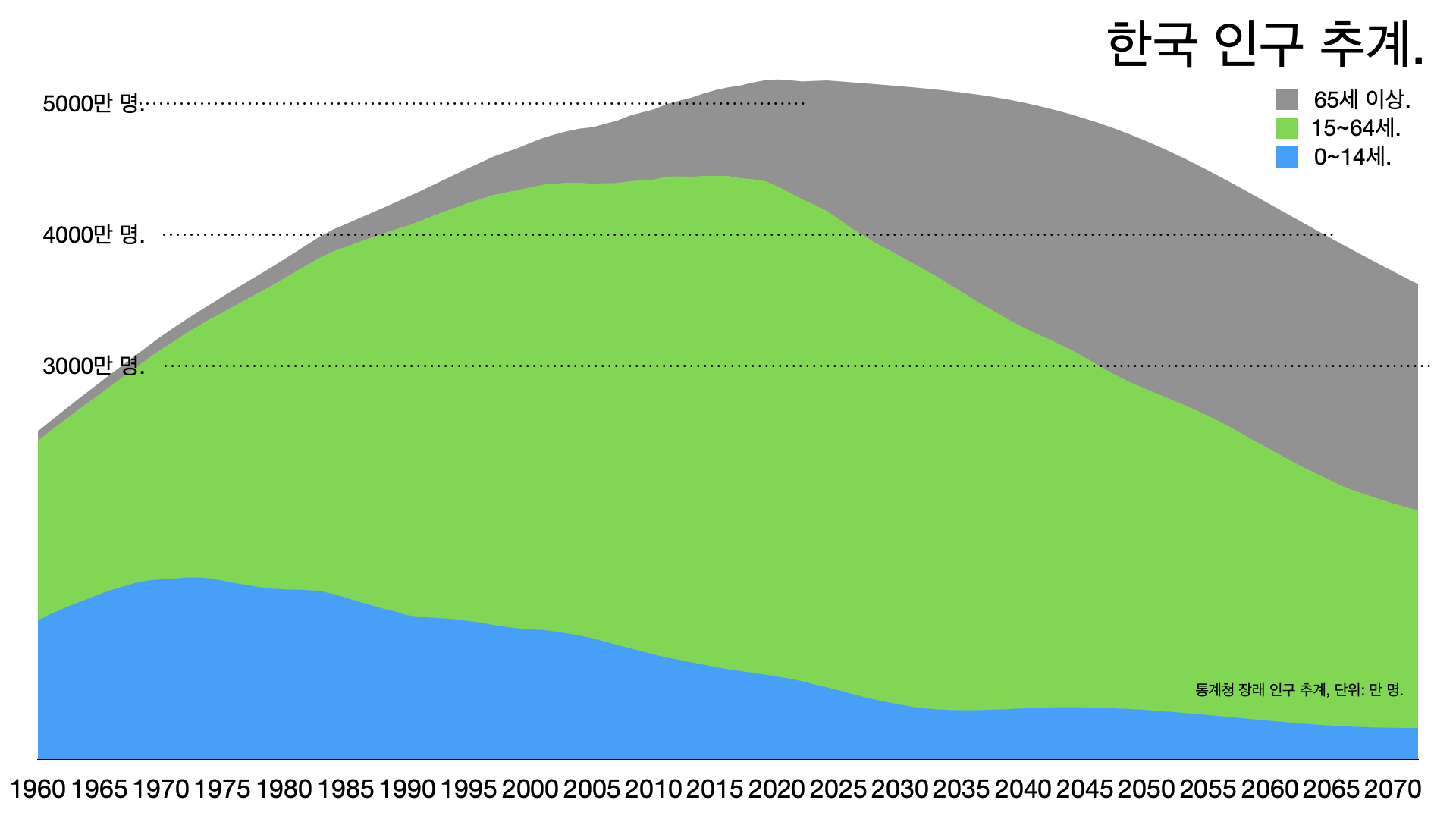

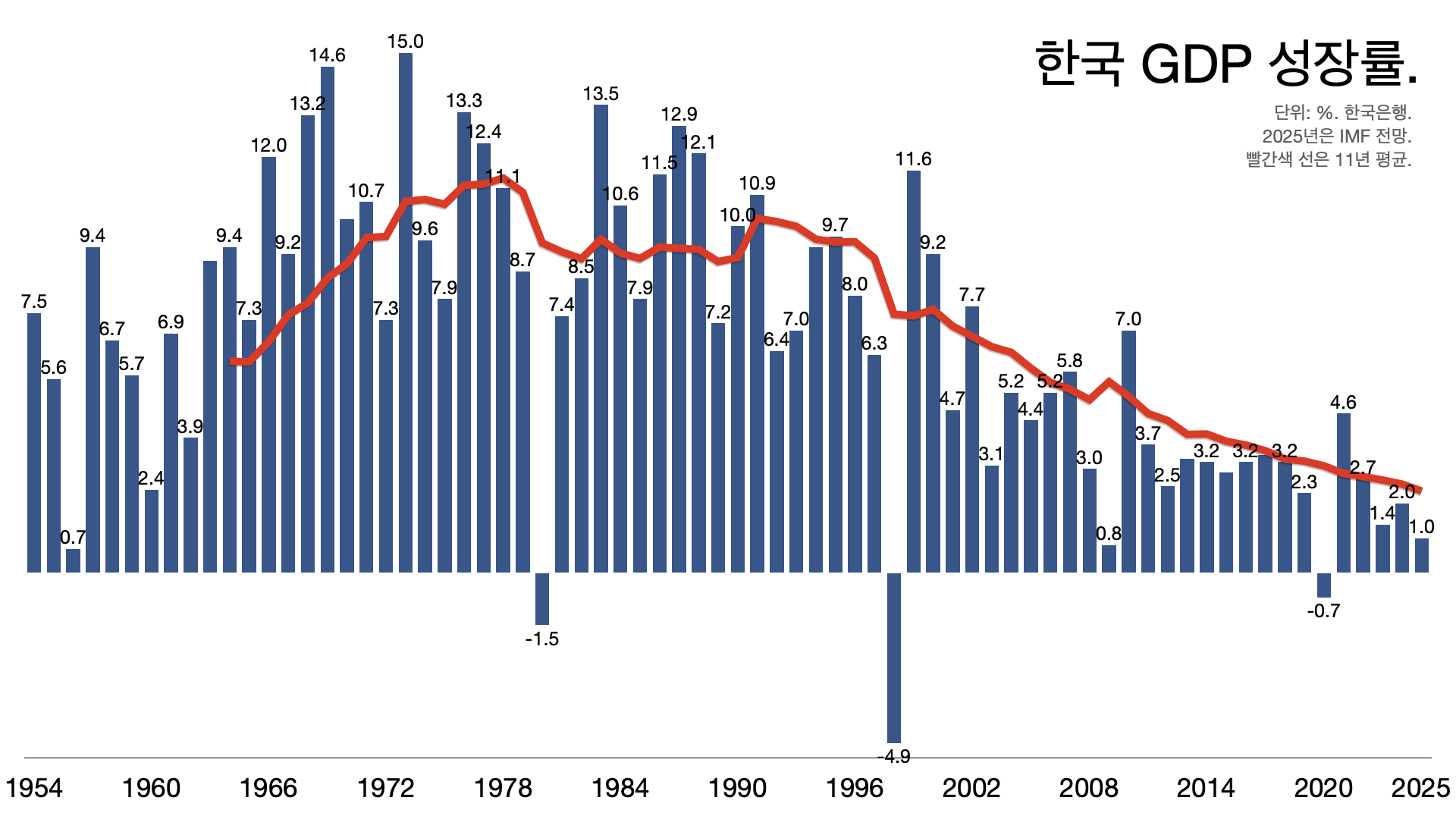

- “노동 인구는 현재 약 3700만 명에서 2060년에는 1700만 명으로 절반 이하로 줄어들어 2040년대부터 GDP가 정점을 찍고 영구적인 경기 침체에 진입할 것이다.”

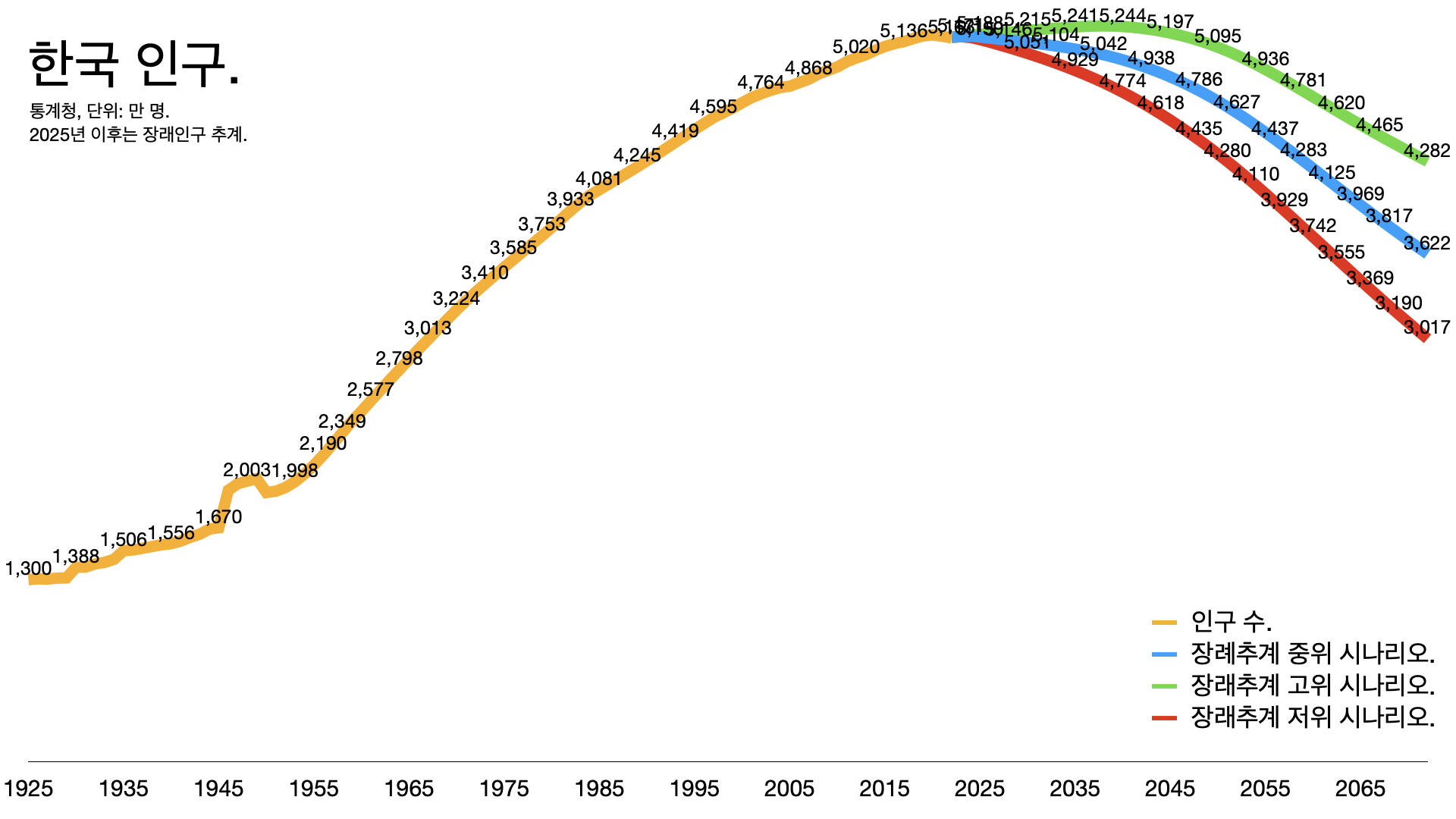

- “2100년 한국의 인구 수는 2400만 명이 될 것이다. 한국전쟁 직후인 1950년대로 돌아간다는 이야기다.”

일론 머스크도 경고한 적 있다.

- “인구 붕괴(population collapse)다.”

- 일론 머스크(테슬라 CEO)가 이런 말을 했다. “한국 인구의 3분의 2가 한 세대마다 사라질 것이다. 3세대 안에 현재 인구의 6%(330만명) 미만으로 떨어질 것이고 대부분 60대 이상이 차지할 것이다.”

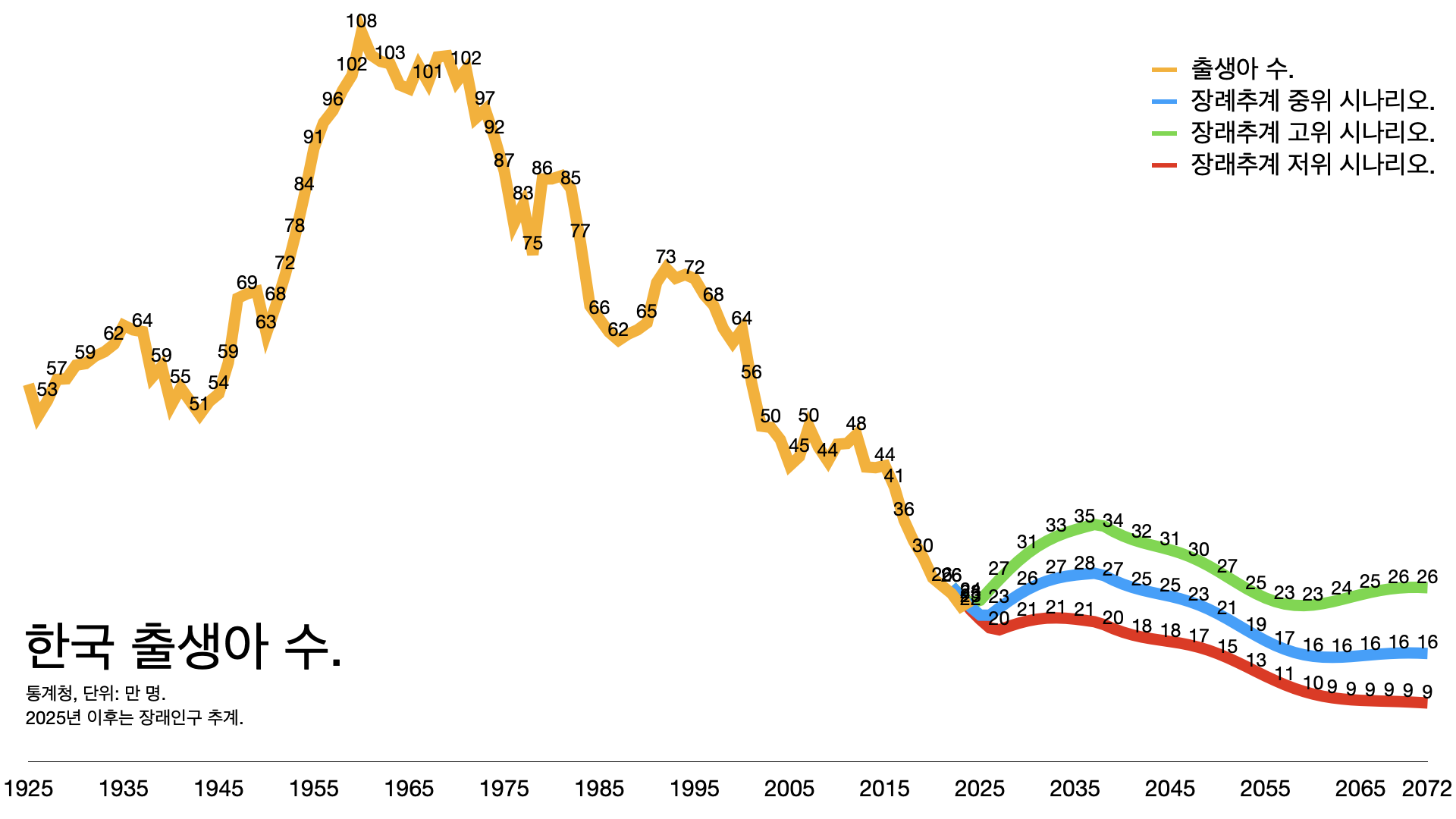

- (참고로 머스크의 주장은 근거가 없다. 한국 통계청의 가장 비관적인 시나리오보다 훨씬 더 나간 전망이다. 통계청의 저위 시나리오는 50년 뒤 한국 인구의 3분의 1이 사라진다고 전망하고 있다.)

- (국민연금 추계에서는 2093년이 되면 한국 인구가 2023년 대비 54% 수준으로 줄어든다고 전망했다. 출산율이 낮아지면서 이 시나리오를 다시 고쳐써야 할 수도 있다.)

“한국 망했네요.”

- 조앤 윌리엄스(캘리포니아 주립대 교수)의 오버 액션도 화제가 됐다. 머리를 쥐어뜯으며 이렇게 말했다.

- ”정말 충격적이다. 큰 전염병이나 전쟁 없이 이렇게 낮은 출산율은 처음 본다.”

- 조앤 윌리엄스의 경고와 조언은 매우 상식적이다.

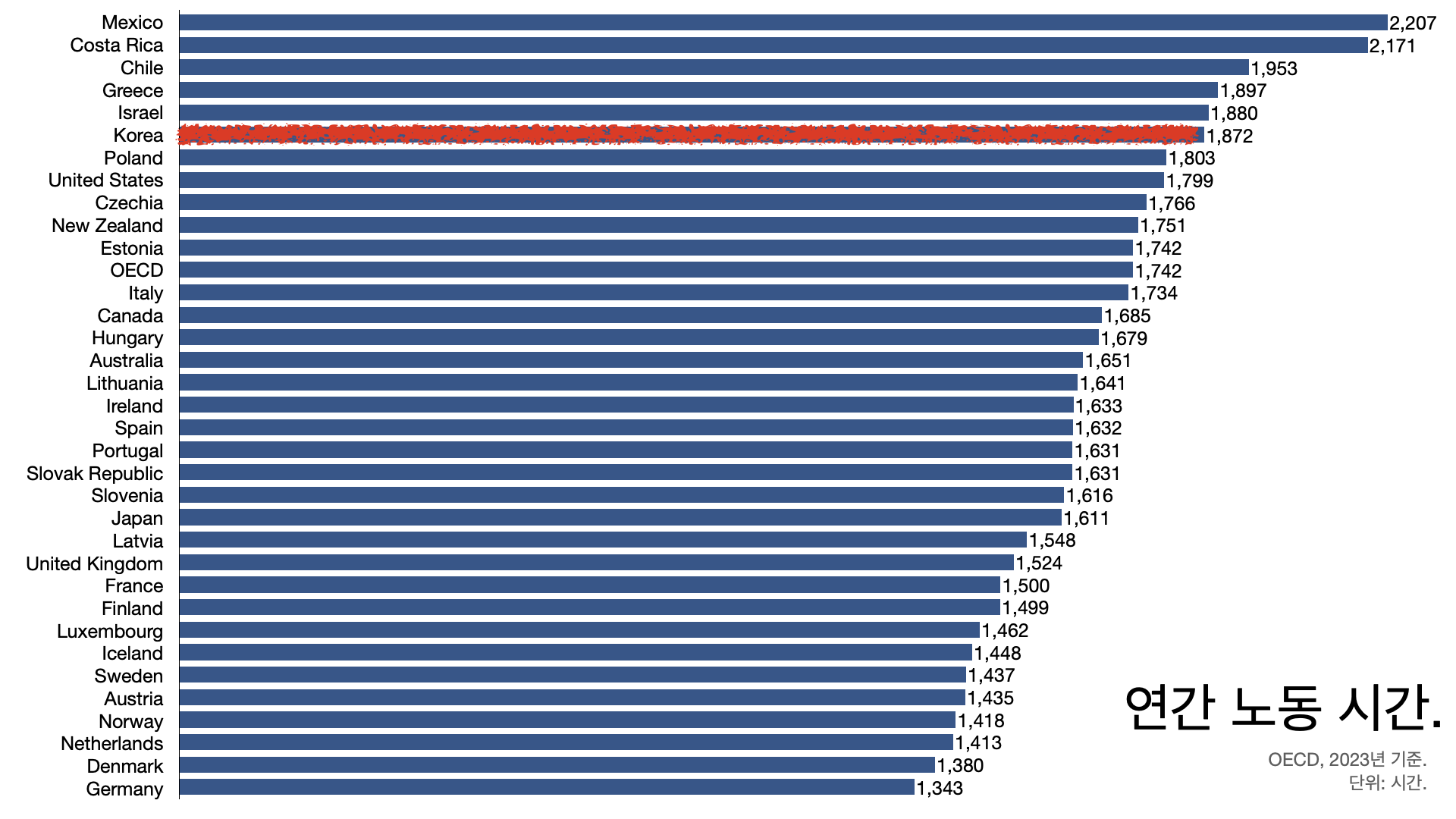

- “필요한 것은 일하는 방식의 혁명이다. 한국처럼 장시간 일하는 환경에서 자녀가 없는 것은 놀랄 일이 아니다. 한강의 기적을 만들어낸 고강도 노동이 이제는 한국 사회를 약화하고 있다. “

- “한국은 여성이 남성보다 집안 일은 8배, 자녀 돌봄은 6배 더 많이 하고 있고 남성은 직장에서 승승장구하는 대가로 자녀를 돌보며 느낄 수 있는 기쁨을 포기한 사회가 됐다.”

쿠르츠게작트의 분석.

- 한국은 기록적 속도로 전쟁의 빈곤에서 벗어났지만 그 과정에서 일 중독과 극한 경쟁 문화가 생겼다.

- 한국은 주 52시간까지 일할 수 있게 돼 있는데 주 69시간까지 늘리자는 이야기도 나왔다. (윤석열은 이런 말을 한 적도 있다. “한 주에 120시간이라도 바짝 일하고, 이후에 마음껏 쉴 수 있어야 한다. 2주 바짝 일하고 그 다음에 노는 거지.”)

- 한국은 OECD 평균 대비 임금이 낮고 생활비는 높다.

- 부동산 가격도 높다.

- 사교육비 부담도 크다.

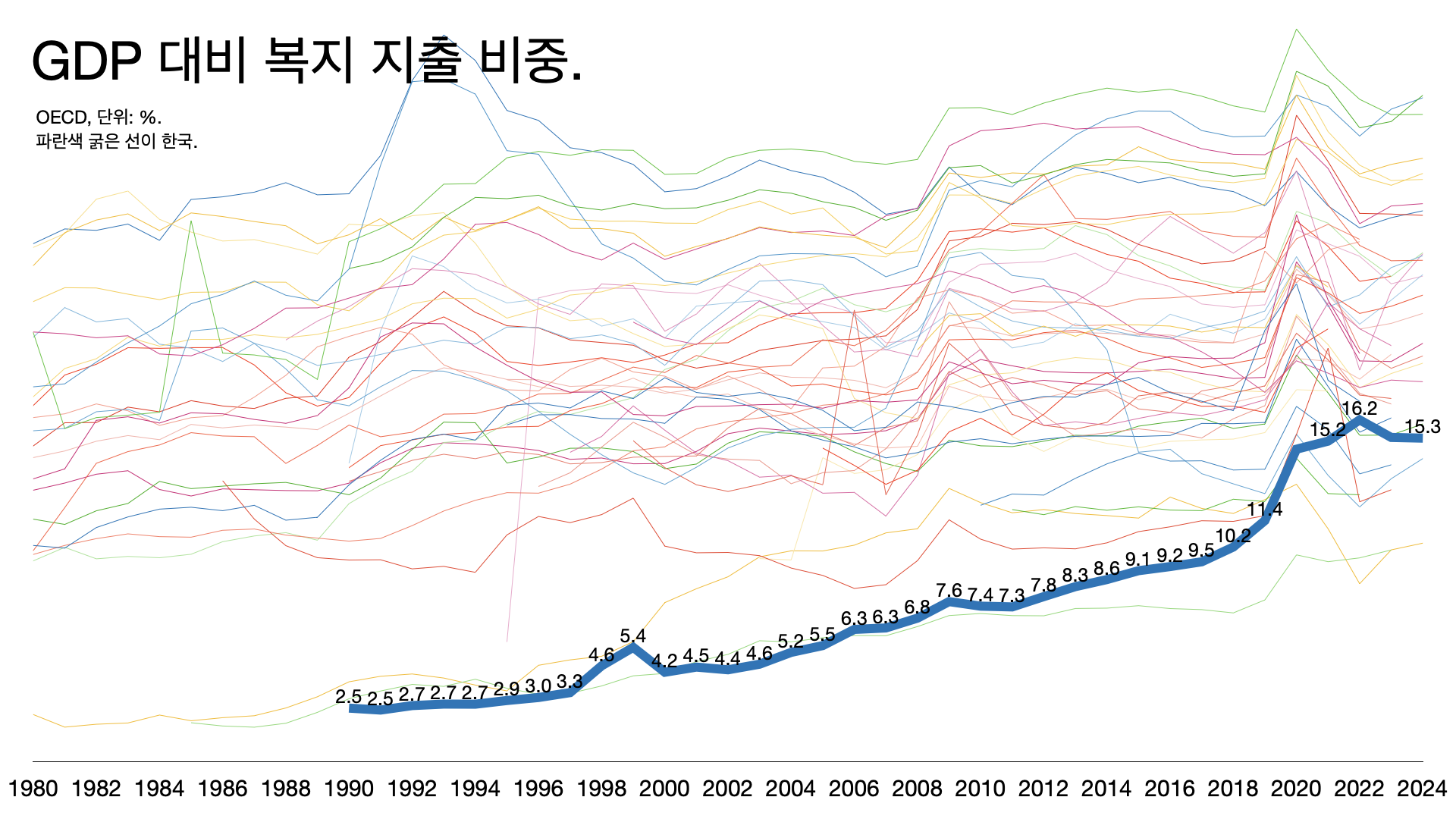

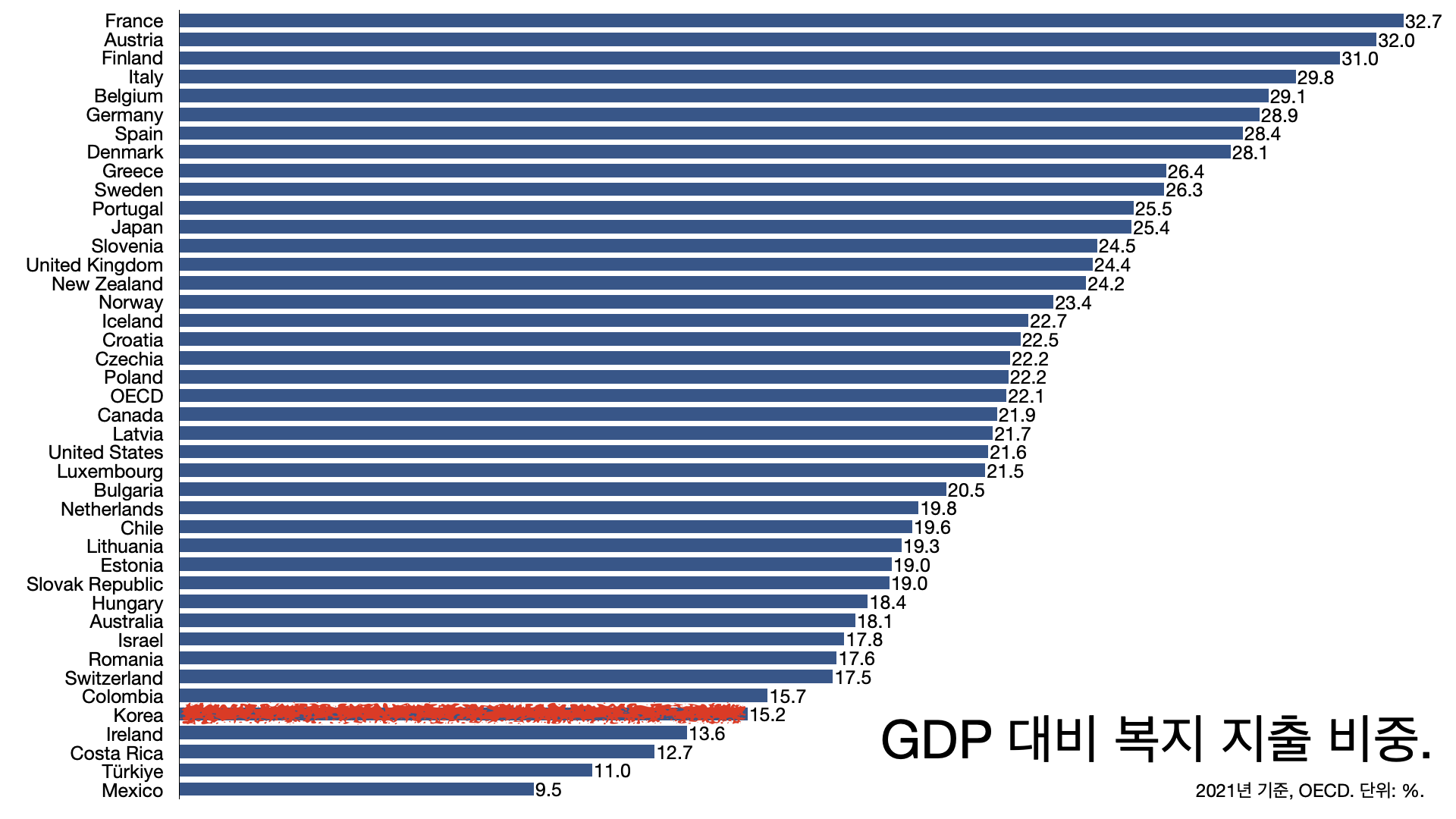

- 복지 지출 비중은 OECD 최저 수준이다.

- 출산 휴가도 적고 가족에 쓰는 비용이 적다.

인구 고점은 이미 지났다.

- 경제활동인구는 이미 2019년 고점이다. 3763만 명을 찍고 줄어들고 있다.

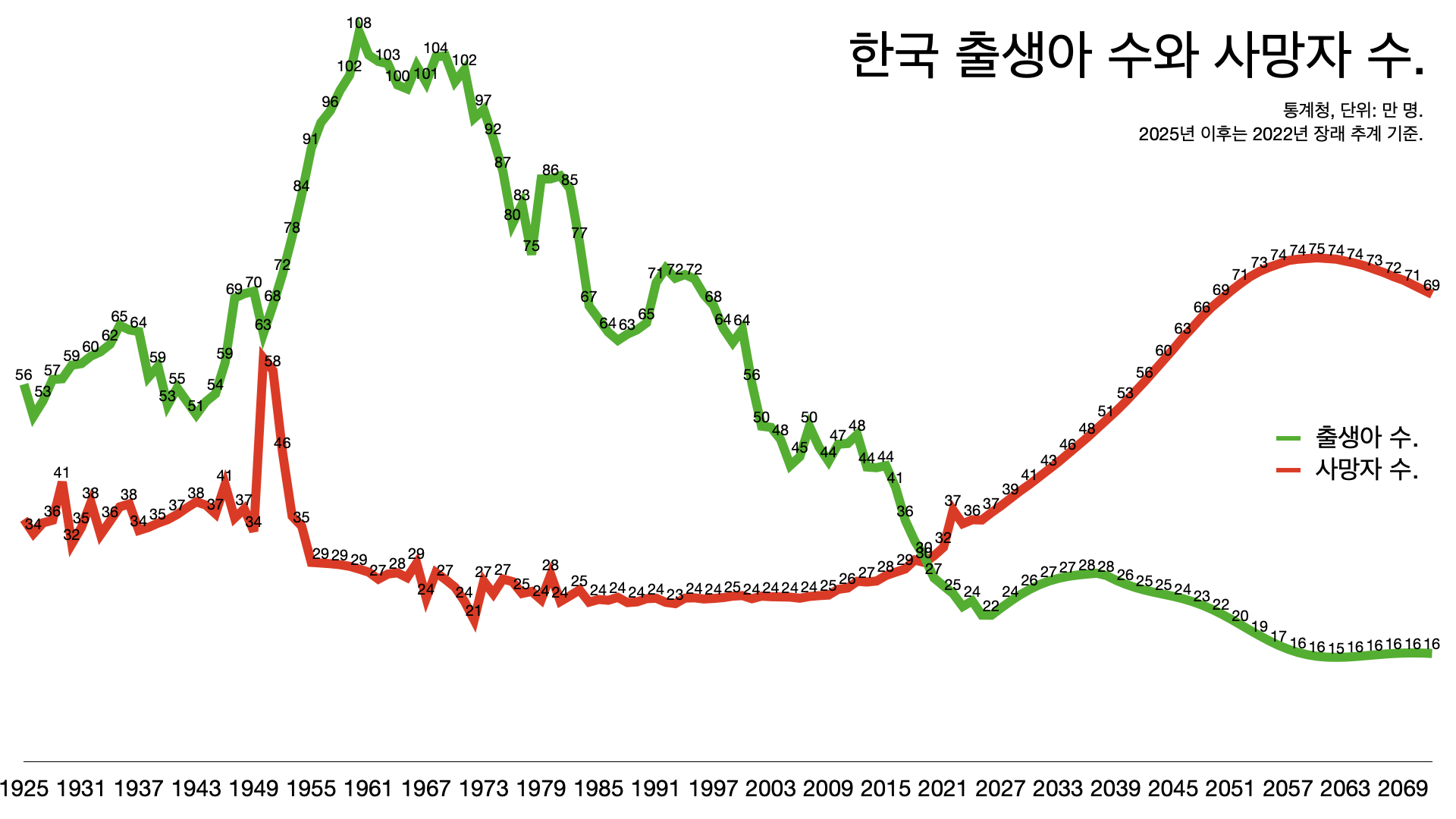

- 100명이 36명을 낳고 36명이 13명을 낳고 13명이 5명을 낳는다. 3세대가 지나면 20분의 1로 줄어든다는 이야기다. 100년 뒤는 상상이 잘 안 되지만 데이터가 말한다.

“열차처럼 다가온다.”

- 어떻게든 되겠지, 생각하는 사람들이 많지만 쿠르츠게작트는 “인구 문제가 열차처럼 다가온다”고 경고했다. 이미 출발했고 멈출 수 없다는 이야기다.

- 지금 당장 합계출산율이 세 배로 올라 2.1명을 찍더라도(그럴 가능성은 거의 없다.) 지난 20년 동안 가파른 인구 감소의 충격을 지금부터 20년 동안 견뎌야 한다. (20년 지난다고 나아질 것 같지도 않다.)

- 한국은 지금이 성장률 고점이다.

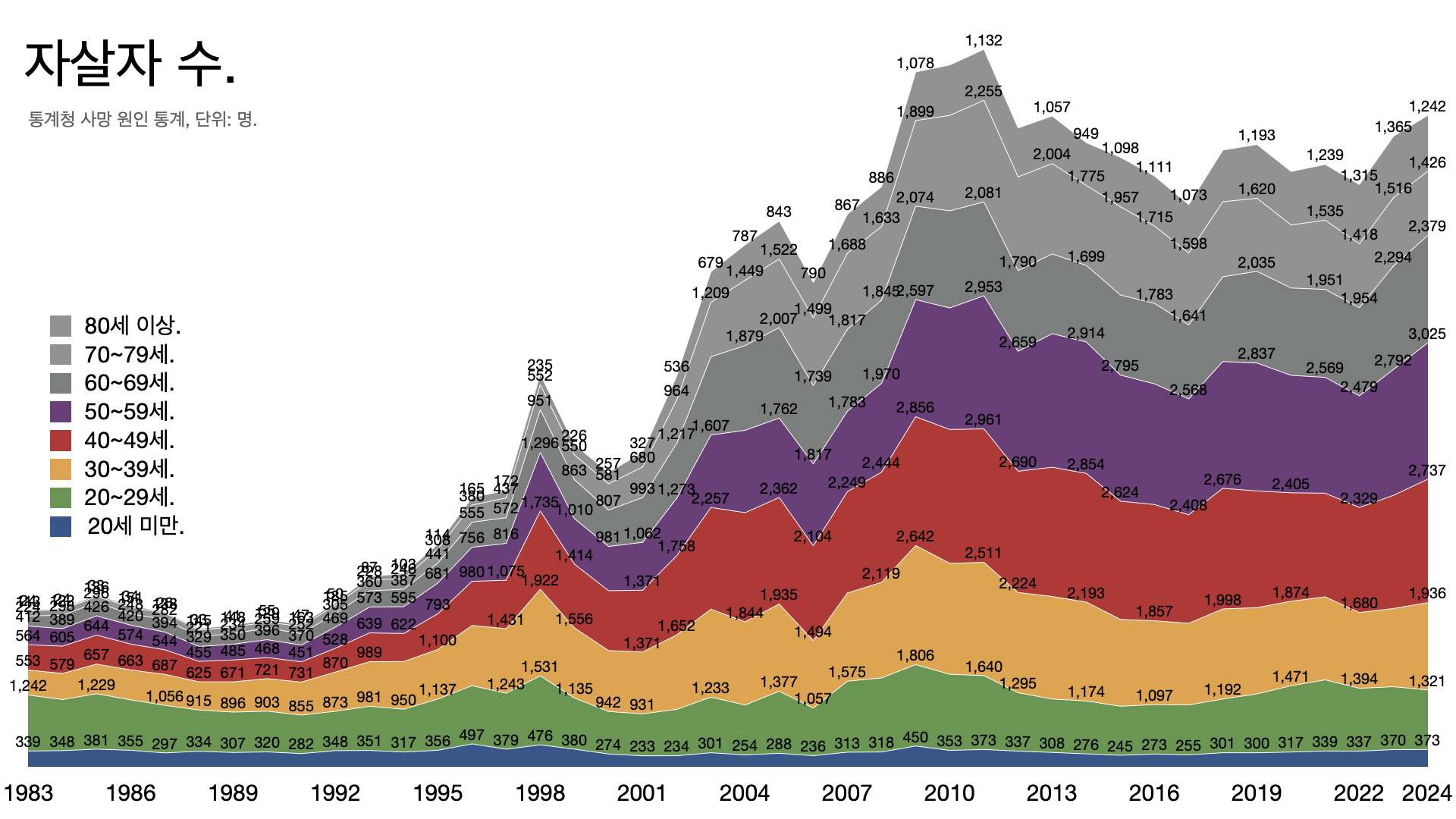

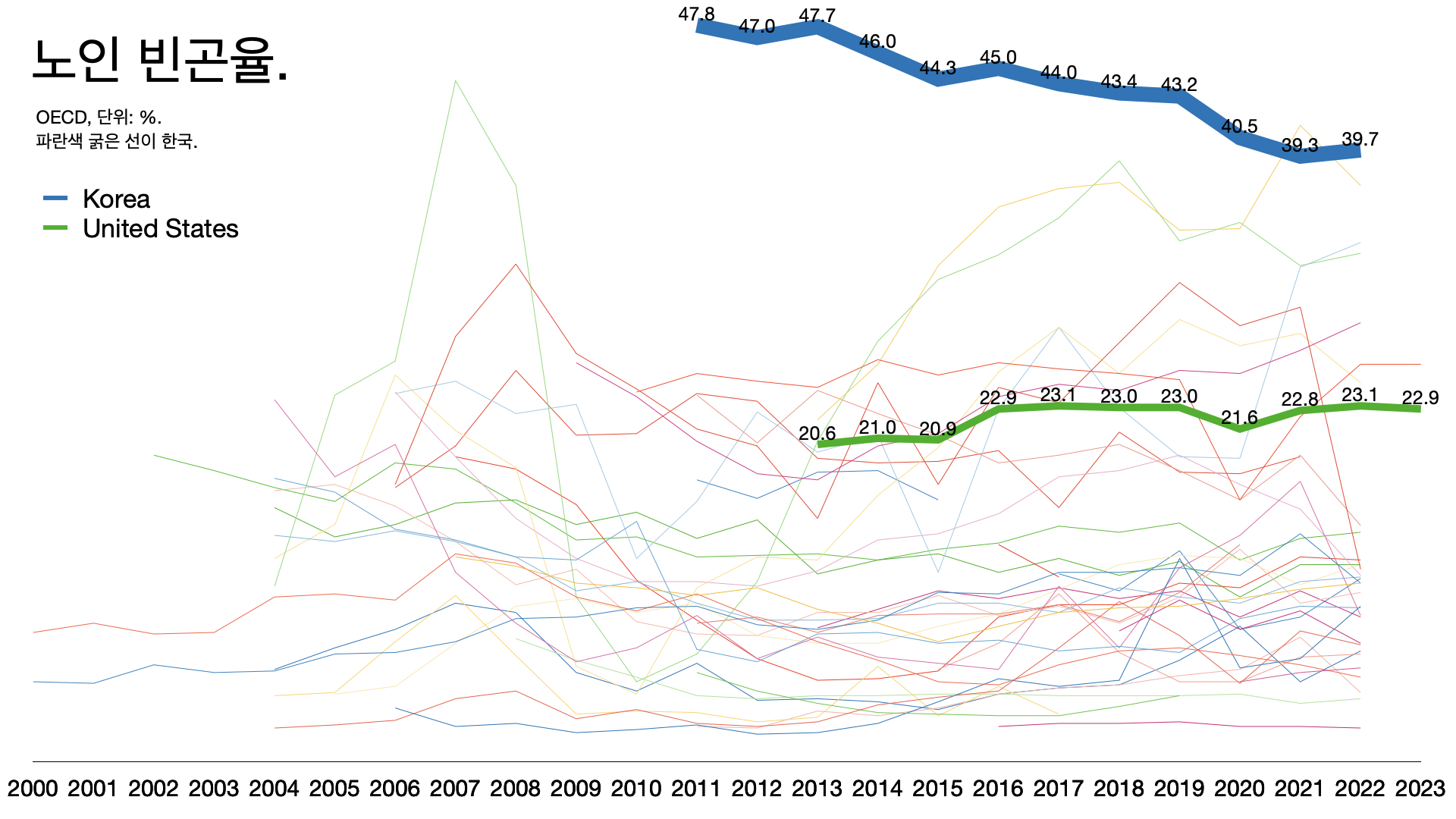

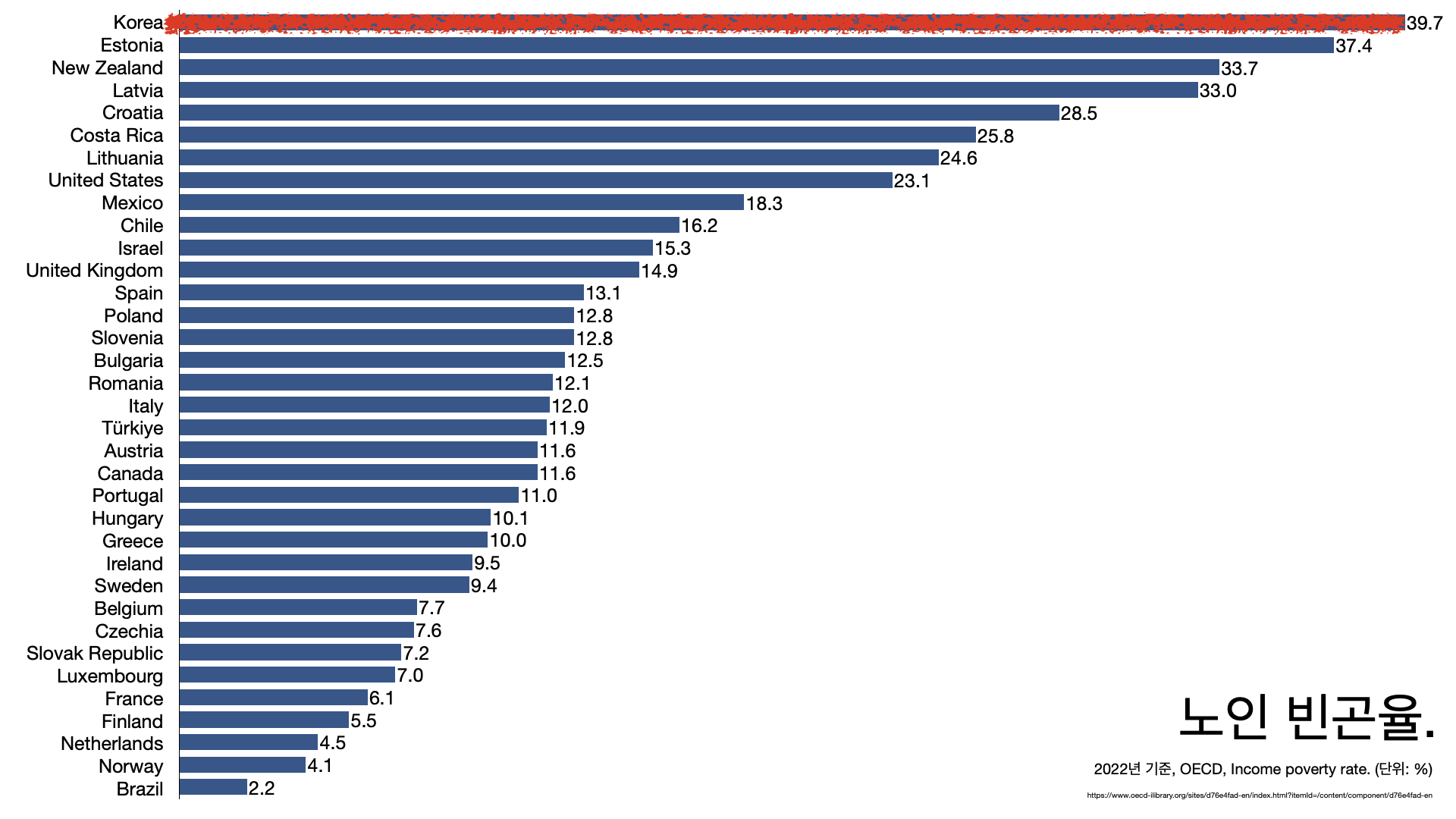

- 연금은 소진되고 노인 빈곤이 심각한 사회문제가 된다. 자살률도 높다.

- 지금은 18~45세 남성의 5%가 군복무 중인데 2060년이면 15%가 군대에 가야 할 수도 있다.

20년 충격, 지금 늘어도 회복은 20년 뒤.

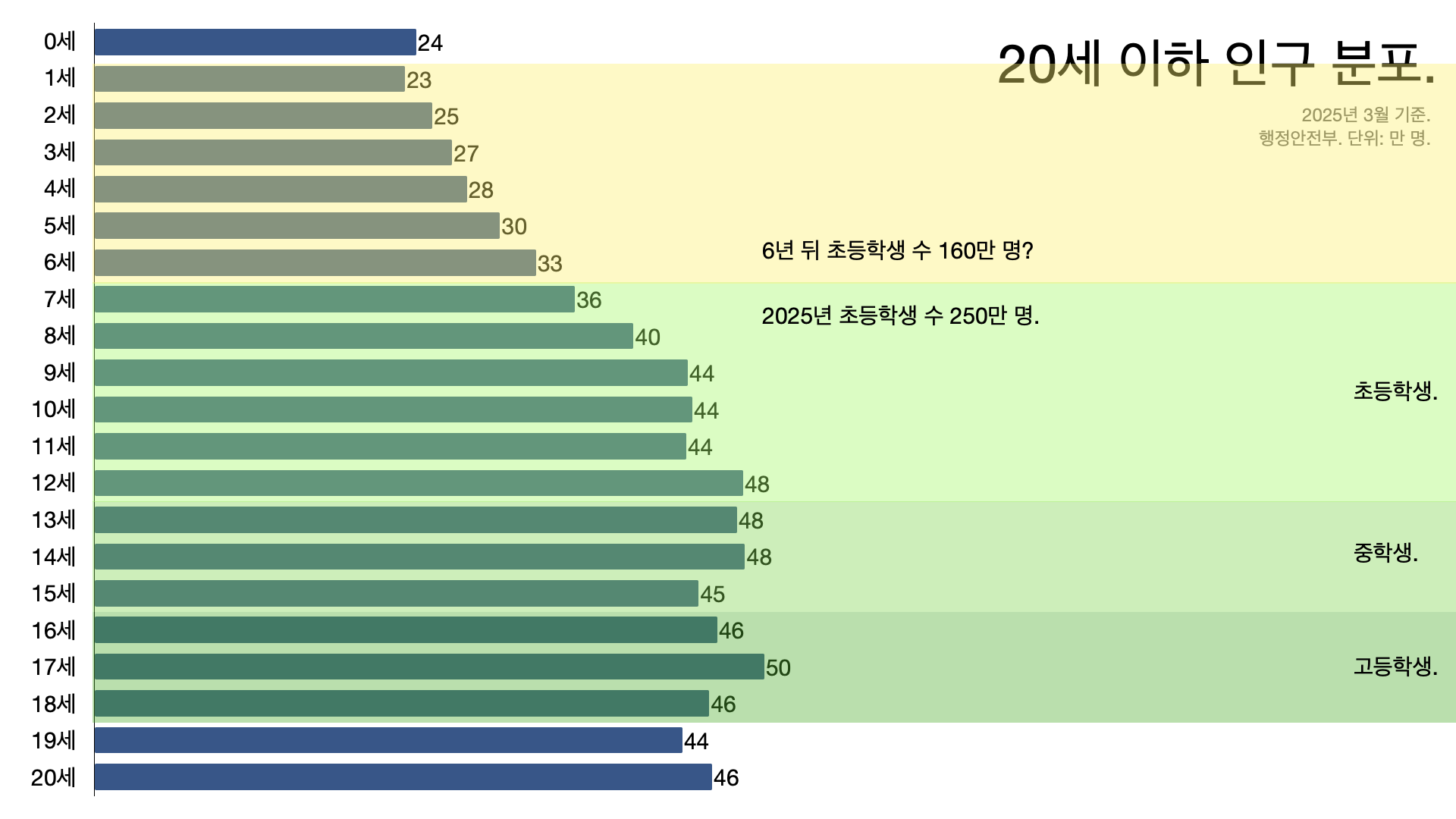

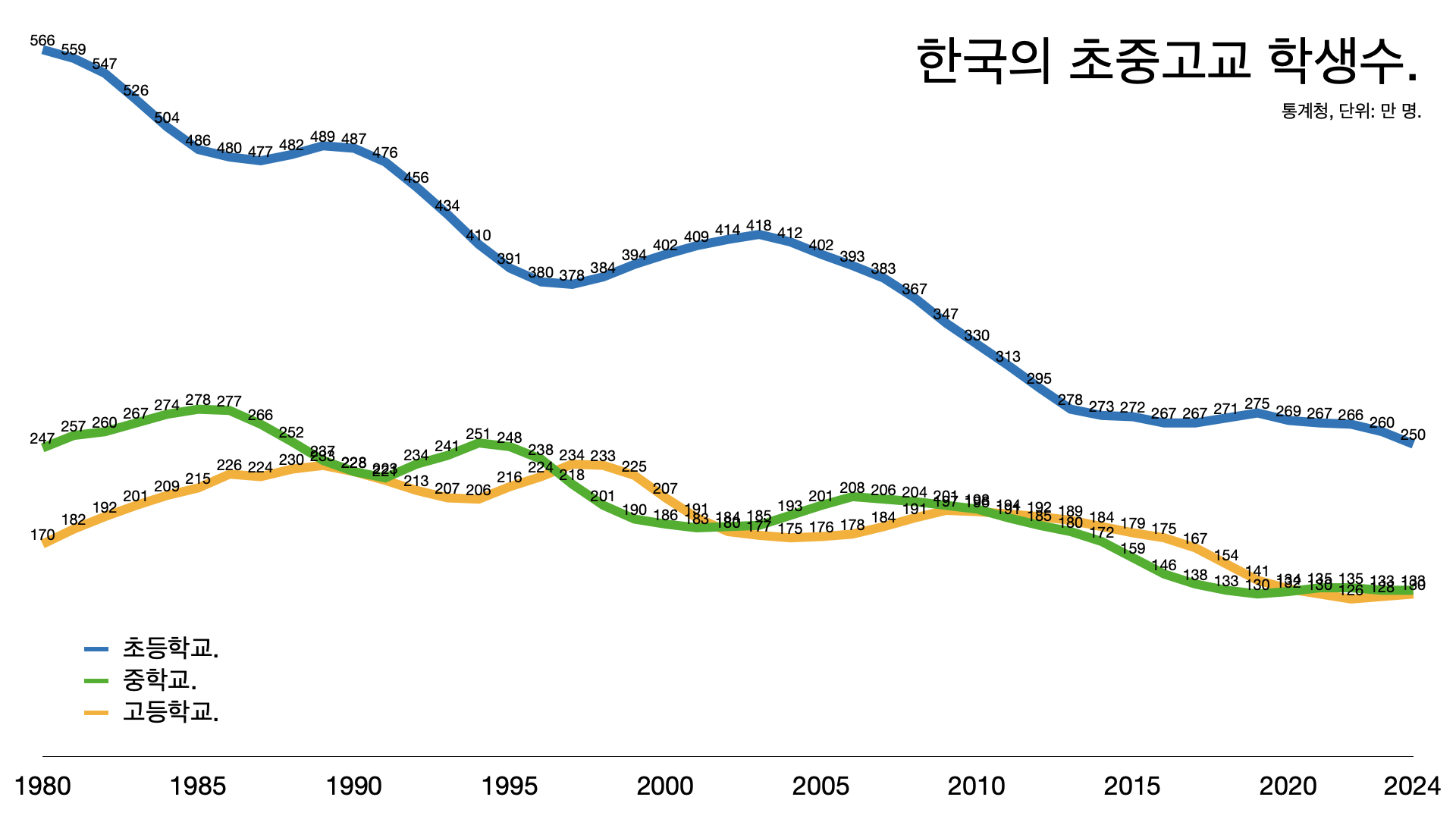

- 이미 지금 초등학교 학생 수가 1980년대 대비 절반 이하로 줄어든 상황이다.

- 지난해 기준으로 초등학생 수가 250만 명인데 6년 뒤면 160만 명 수준으로 줄어든다.

- 2025년 기준으로 초등학생 학급당 학생 수가 20명인데 10년 뒤 9명이 되고 2070년이면 3명 이하로 줄어든다.

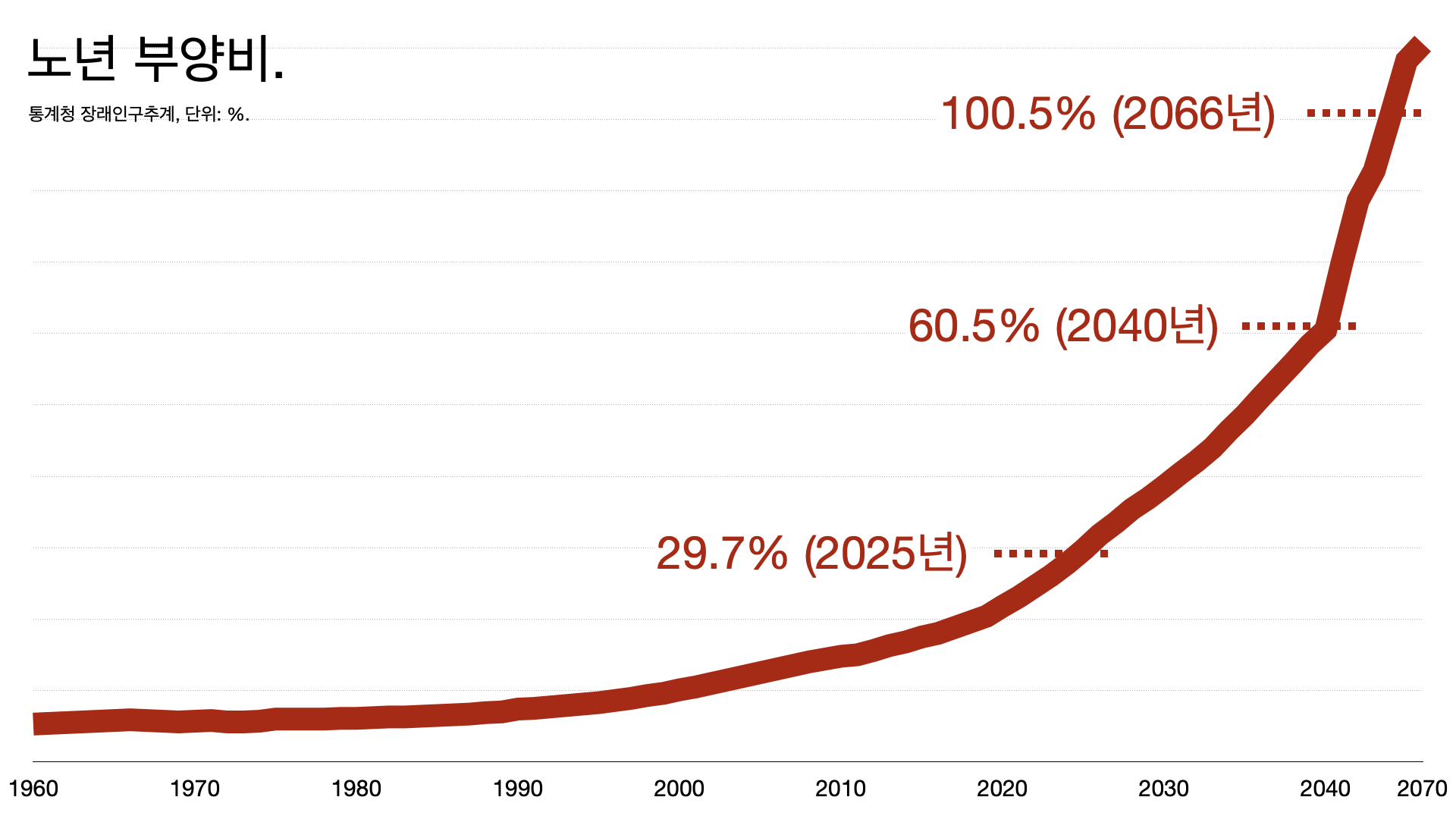

- 통계청 장래인구 추계에 따르면 노년 부양비는 올해 29.7%인데, 2040년이면 60%가 넘고 2066년이면 100%가 넘는다.

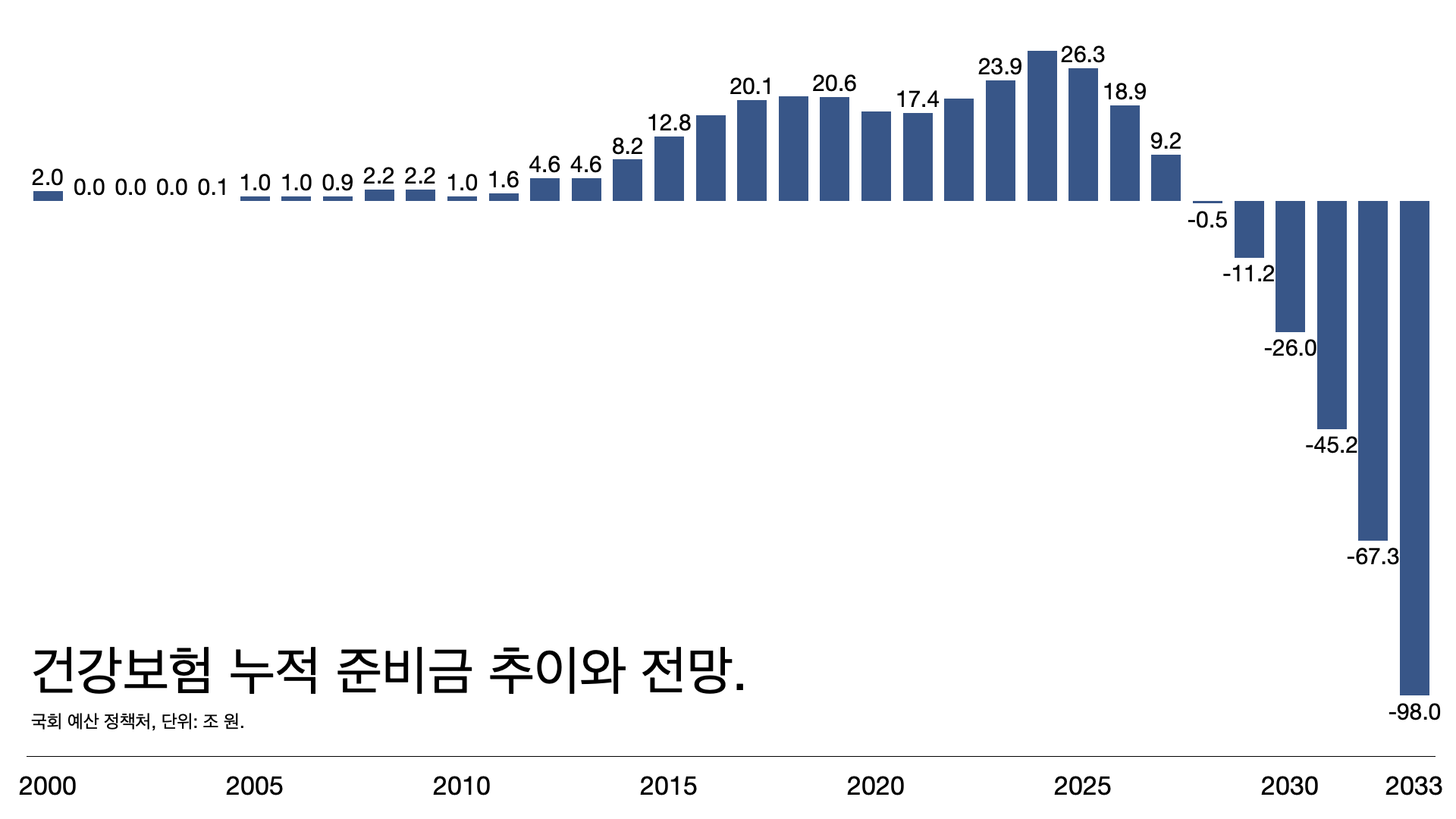

- 건강보험 누적 준비금은 지난해 기준으로 30조 원 정도가 쌓여 있는데 2028년부터 마이너스로 돌아서서 2033년이면 마이너스 98조 원이 된다. 그 이후로는 계산조차 쉽지 않다.

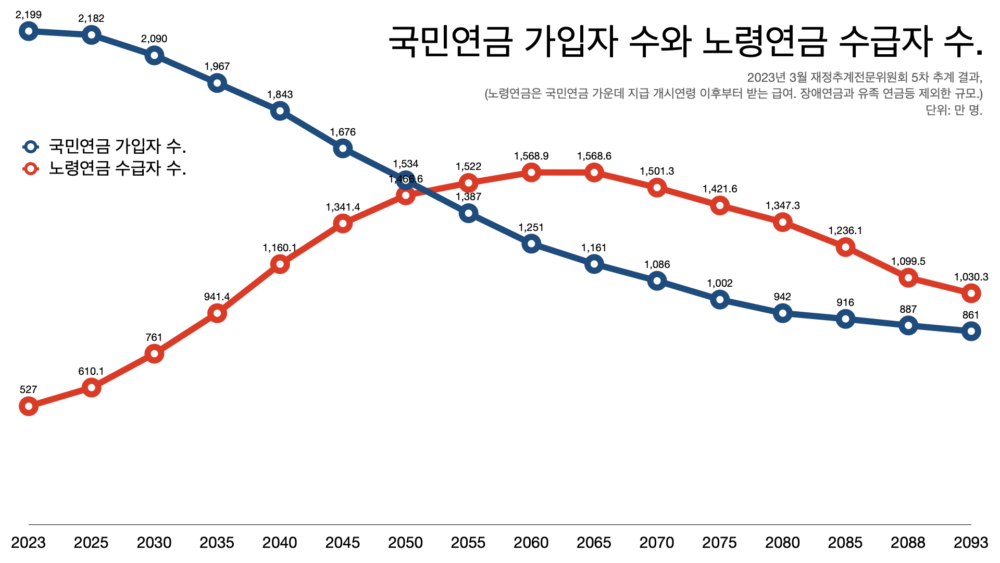

- 국민연금 제도 부양비는 2050년대 100%를 넘겨 2070년대가 되면 143%가 된다. 내는 사람보다 받는 사람이 43% 더 많다는 이야기다.

한국 같은 나라는 어디에도 없다.

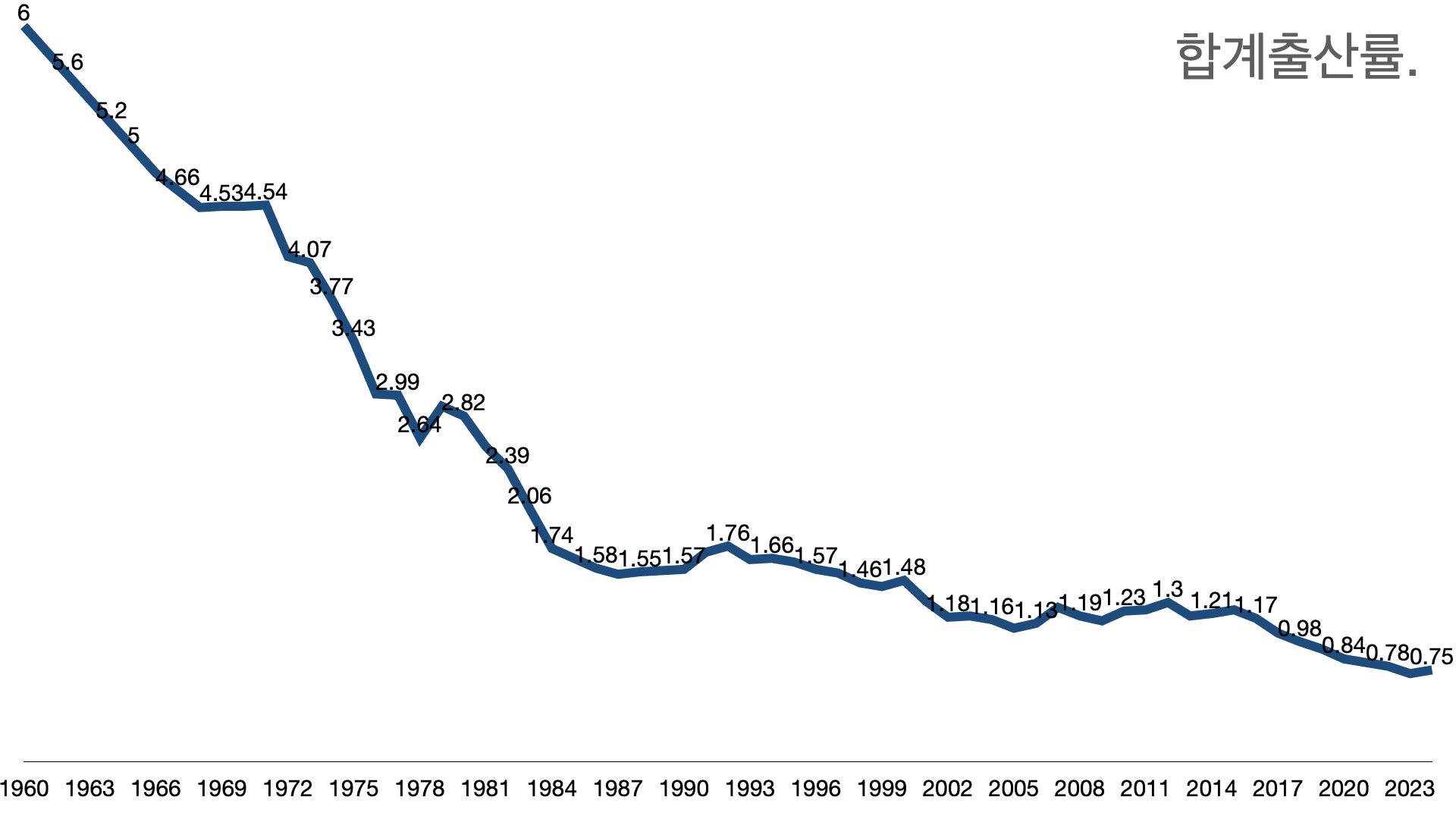

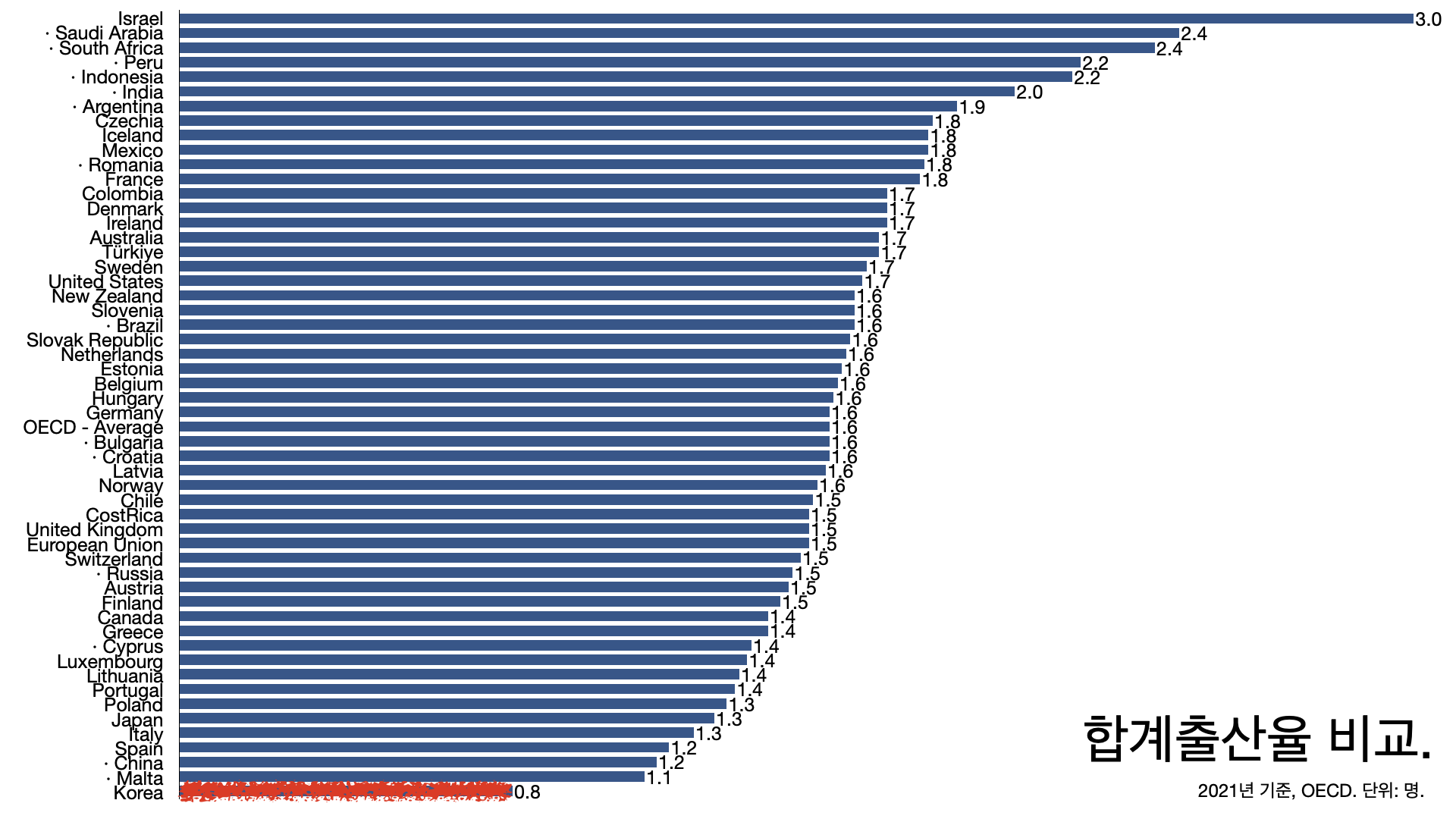

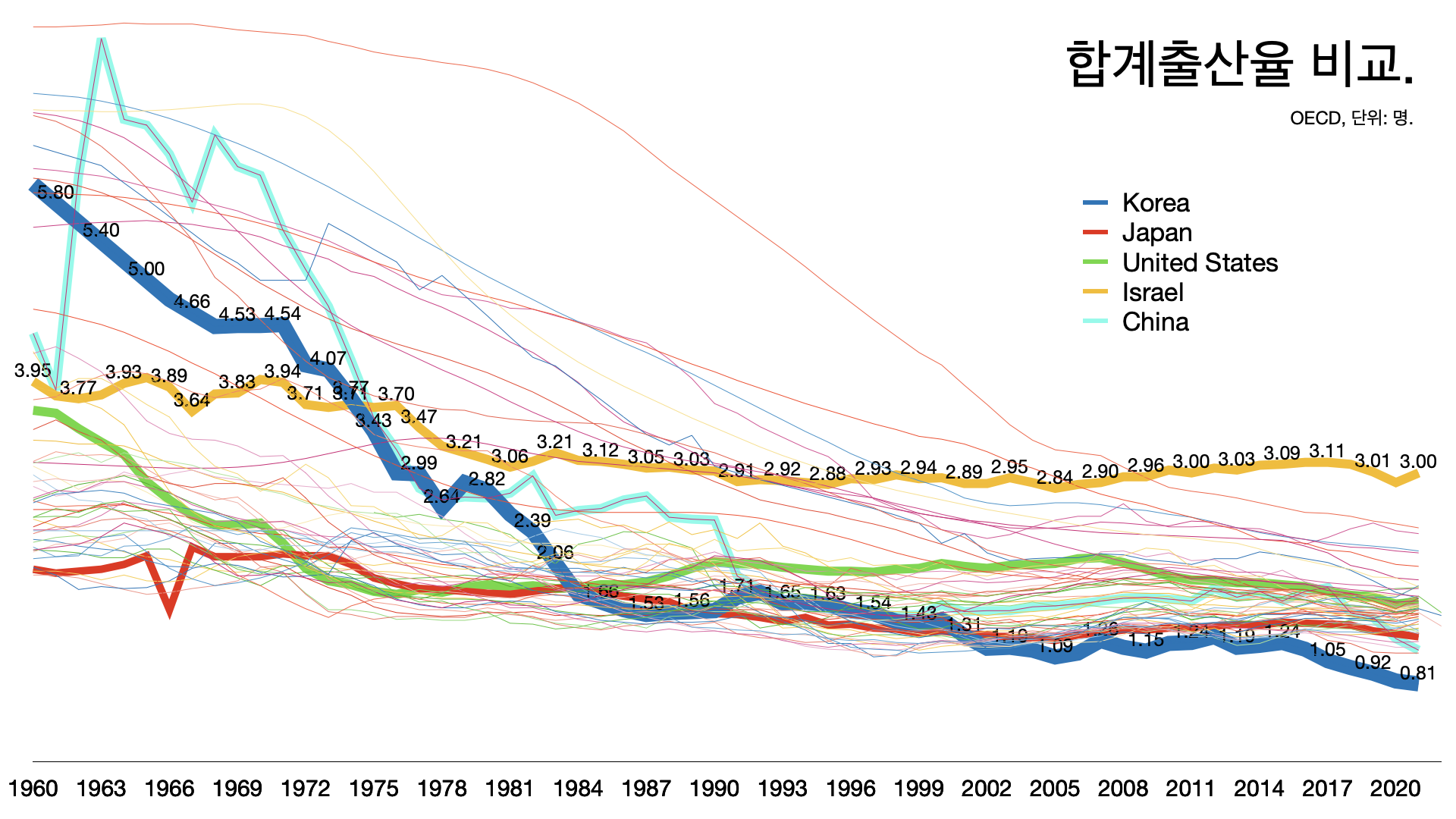

- OECD 합계출산율 자료는 2021년이 가장 최신인데 이때도 한국이 압도적으로 낮았고 지금은 더 낮다.

- 한국은 출산율도 문제지만 감소 속도가 더 문제다. 어느 나라도 이 정도로 줄지는 않았다. 일본은 1.3, 스웨덴과 미국은 1.7 정도다. 1명 미만인 나라는 OECD 회원국 가운데 한국밖에 없다.

- OECD 자료를 보면 한국은 첫째 아이 비중이 57%로 높다. OECD 평균은 45%다. 낳기도 적게 낳지만 한 명만 낳는 경우가 많다는 이야기다.

- 평균 출산 연령도 33.5세로 가장 높다. OECD 평균은 30.9세다. (2022년 기준)

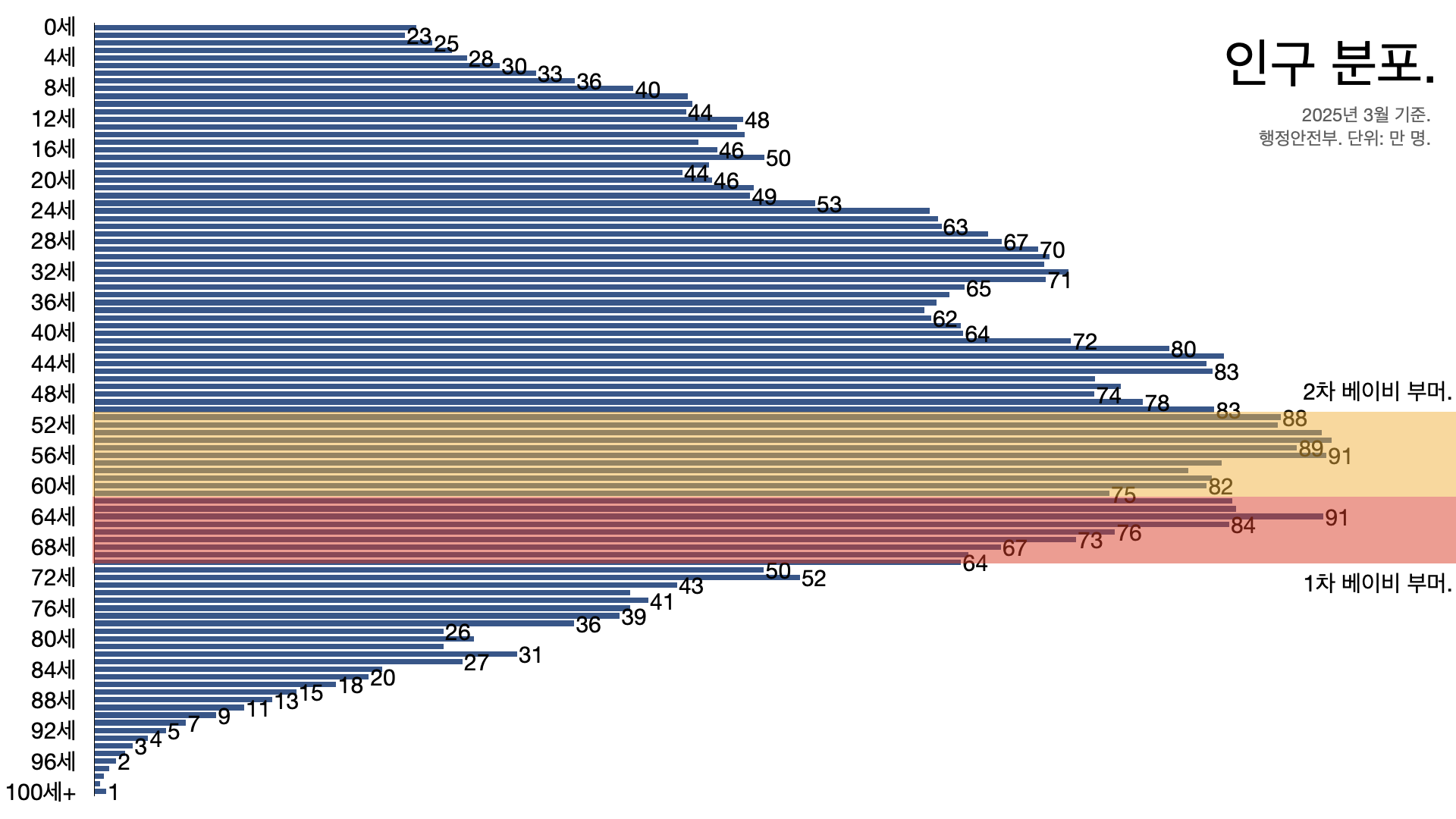

베이비 부머의 퇴장.

- 올해 3월 기준으로 56세는 91만 명인데 1세는 23만 명밖에 안 된다.

- 1차 베이비 부머는 1955~1963년, 2차 베이비 부머는 1964~1974년에 태어난 사람들을 말한다. 각각 70만 명과 94만 명이다. 이들이 이미 은퇴했거나 10년 안에 은퇴한다. 지금부터는 본격적으로 생산가능 인구가 줄어든다.

한국 사회의 구조적 모순과 실패.

- 데이터를 들여다보면 재앙은 이미 시작됐고 출산율은 현상이 아니라 결과라는 사실을 확인할 수 있다.

- 경제 규모가 커지면서 성장률이 둔화되는 건 당연한 결과지만 한국은 이제 본격적으로 마이너스 성장 국면으로 들어서고 있다.

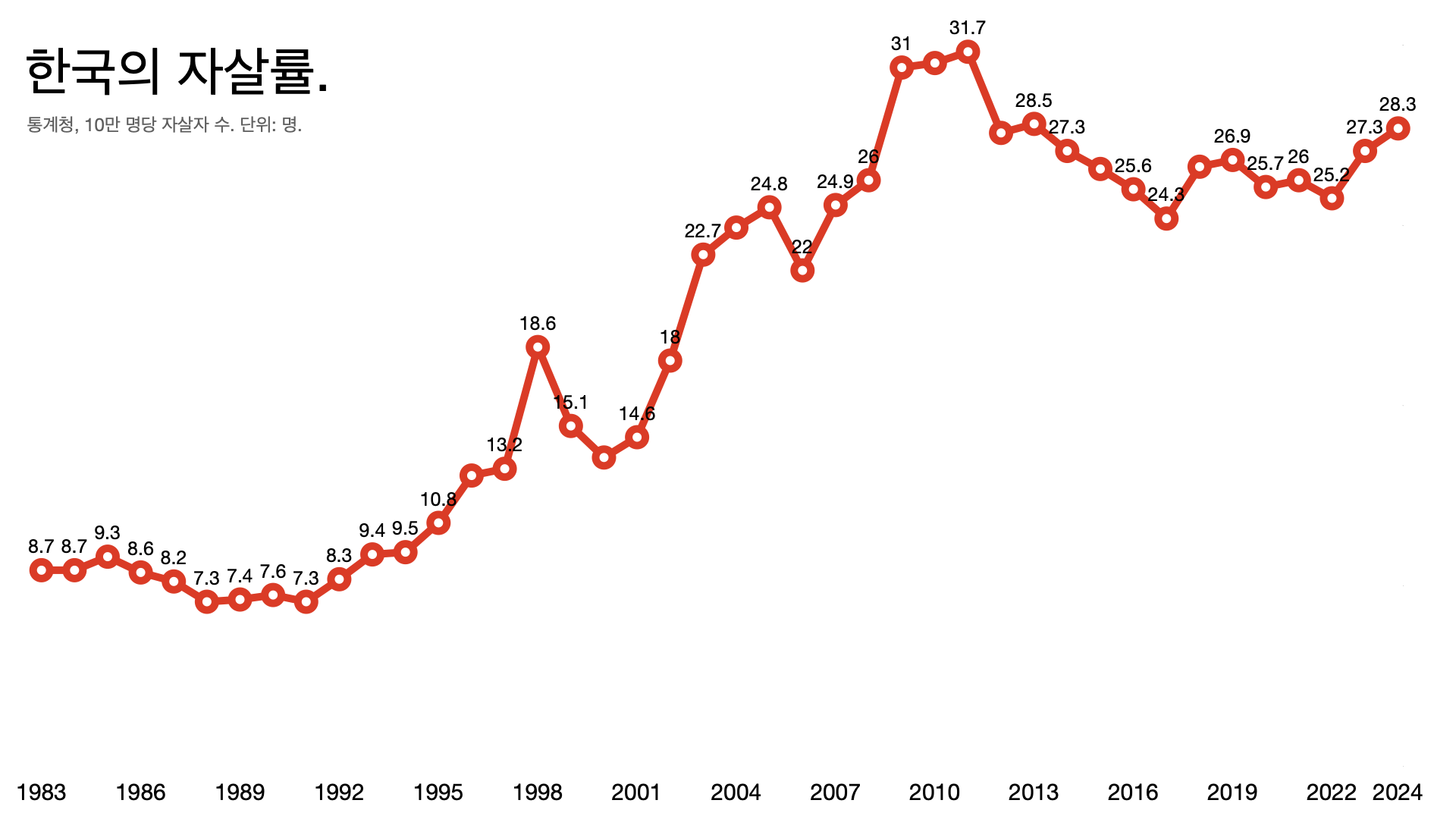

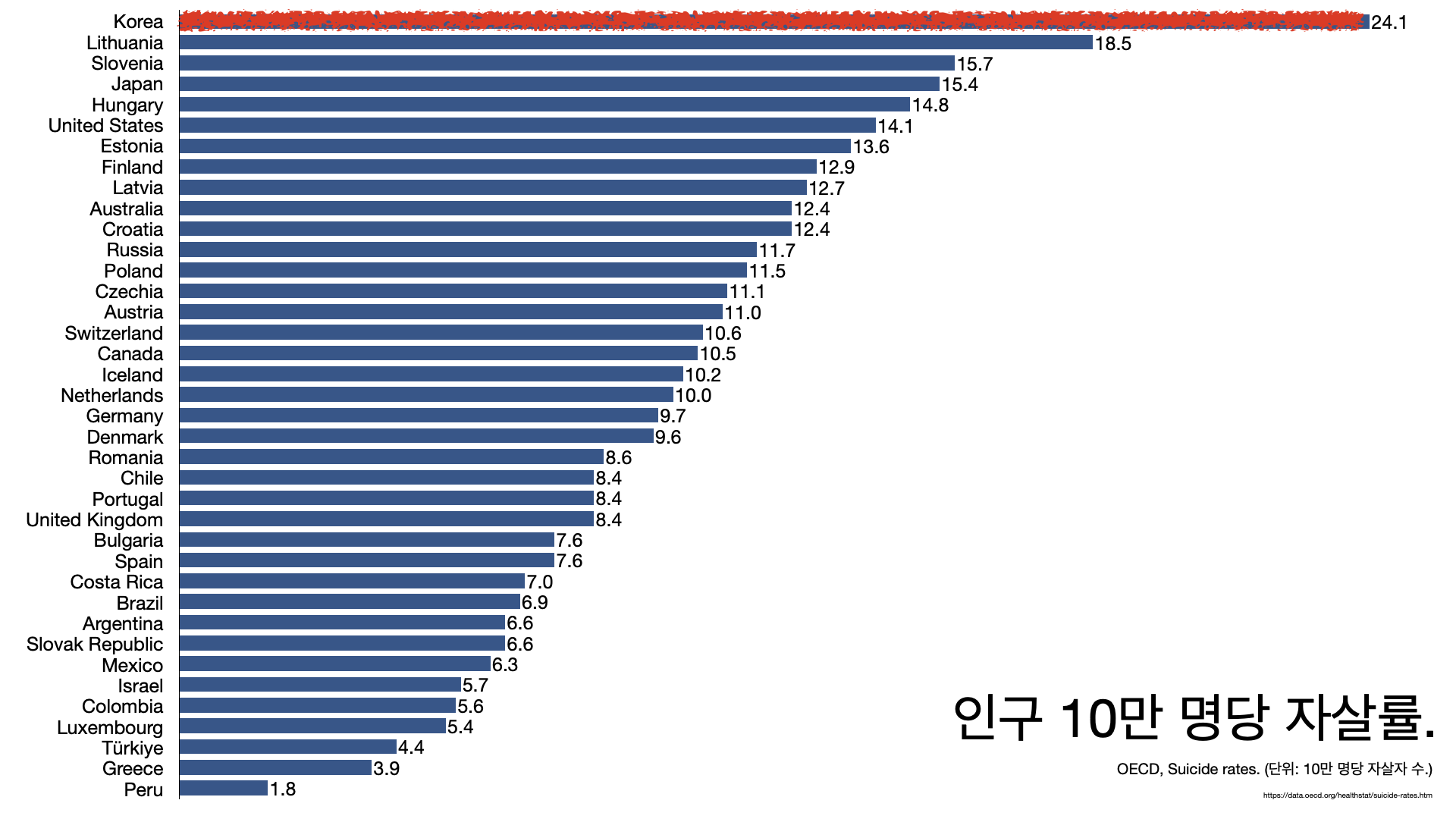

- 한국의 자살률은 세계 최고 수준이다. 날마다 40명이 스스로 목숨을 끊는다.

- 지난해 기준으로 10만 명당 자살자 수가 28.3명이다. 13년 만에 가장 높은 수준이다.

- 2020년 기준으로 한국은 OECD 자살률 1위다. 2위 리투아니아는 18.5명이다.

- 노인 빈곤율도 OECD 최고 수준이다. 빈곤율은 중위소득의 50% 미만인 사람의 비율을 말하는데 2023년 기준으로 65세 이상 인구의 가처분 소득 기준 빈곤율은 38.2%다.

- 미국은 23.1%, 일본은 20%다. (2022년 기준)

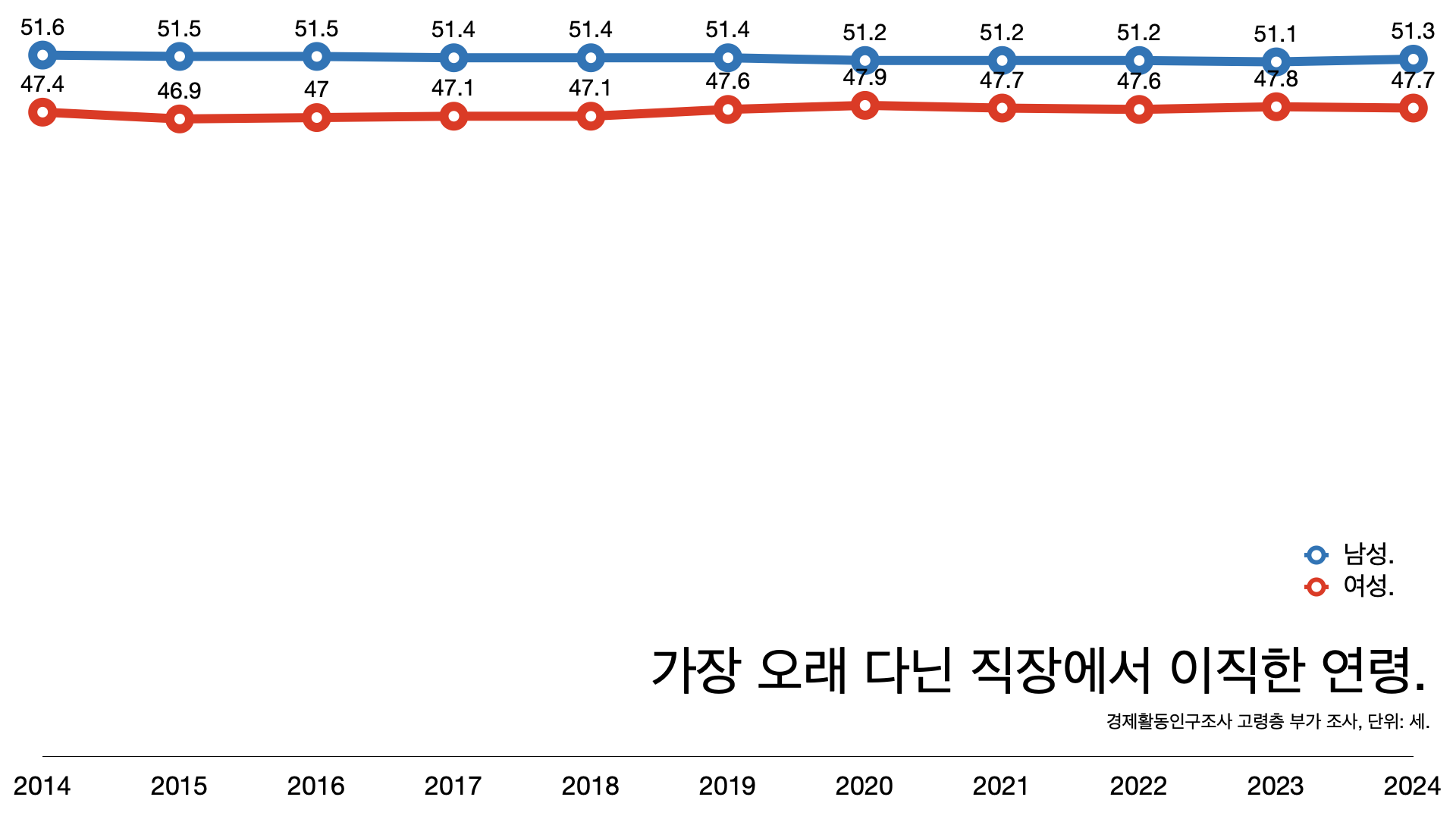

- 정년을 65세로 연장하는 논의가 있었지만 일부 대기업이나 공공부문 정규직에게 해당하는 이야기고 실제로 은퇴 연령은 남성은 50대 초반이고 여성은 40대 후반이다.

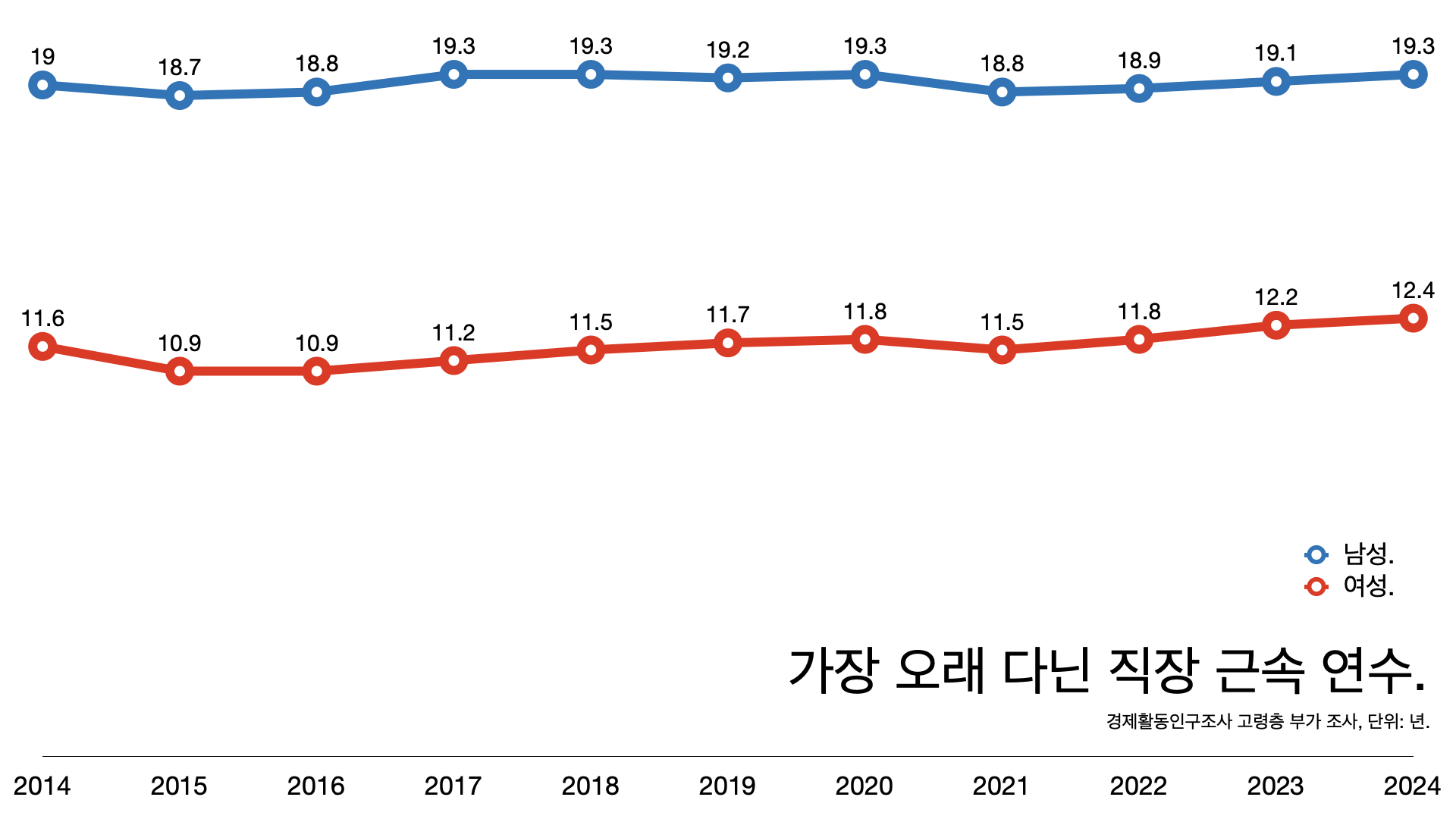

- 근속 연수가 남성은 20년이 채 안 되고 여성은 12년 수준이다.

- 은퇴한 50대와 60대 상당수가 불안정 노동에 종사하는 게 현실이다. 60세 이상 노동자의 비정규직 비율은 70%를 넘나든다.

청년들이 못 버틴다.

- 이 모든 데이터는 단순한 인구 감소를 넘어 한국 사회 구조의 실패를 의미한다.

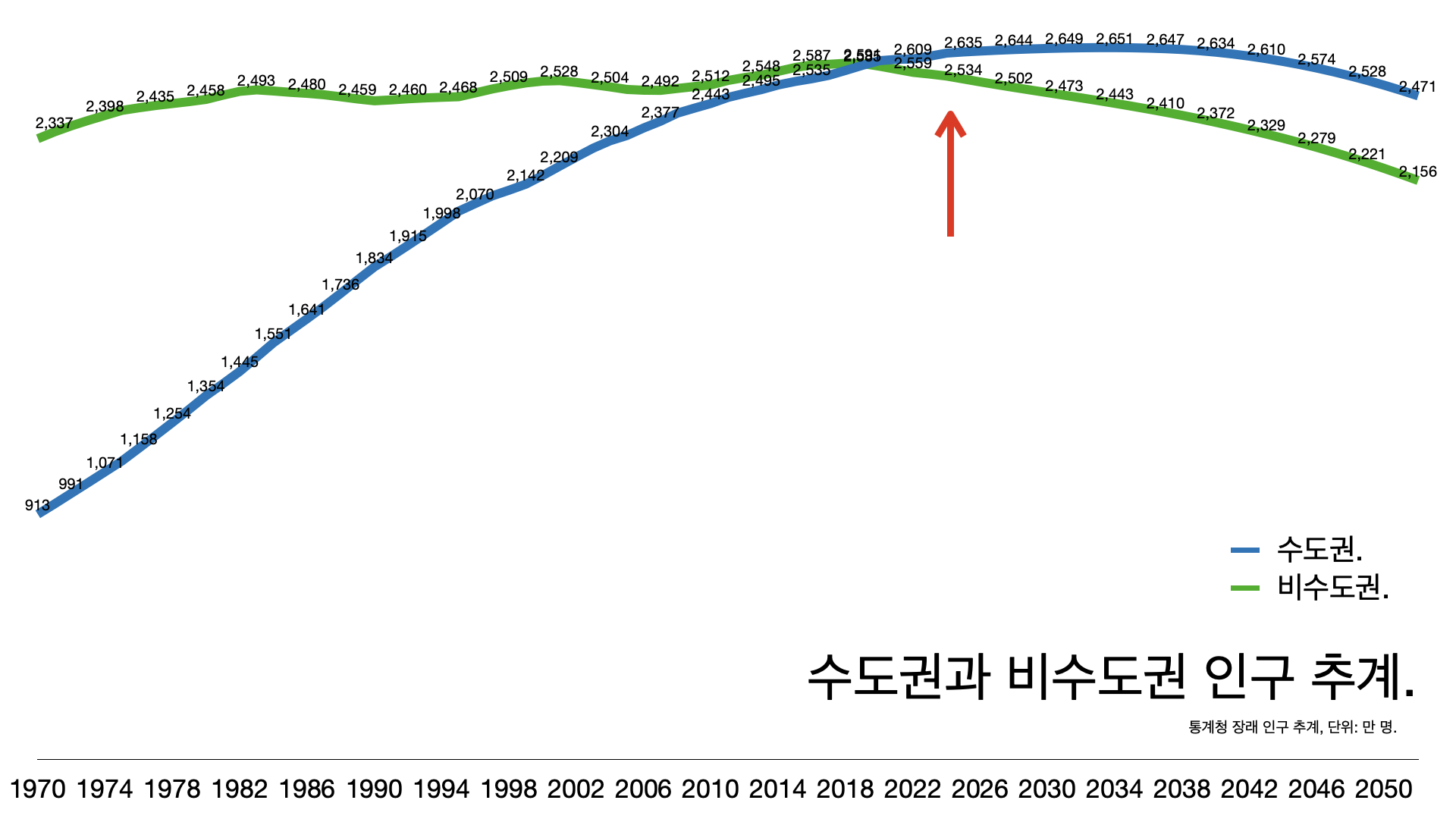

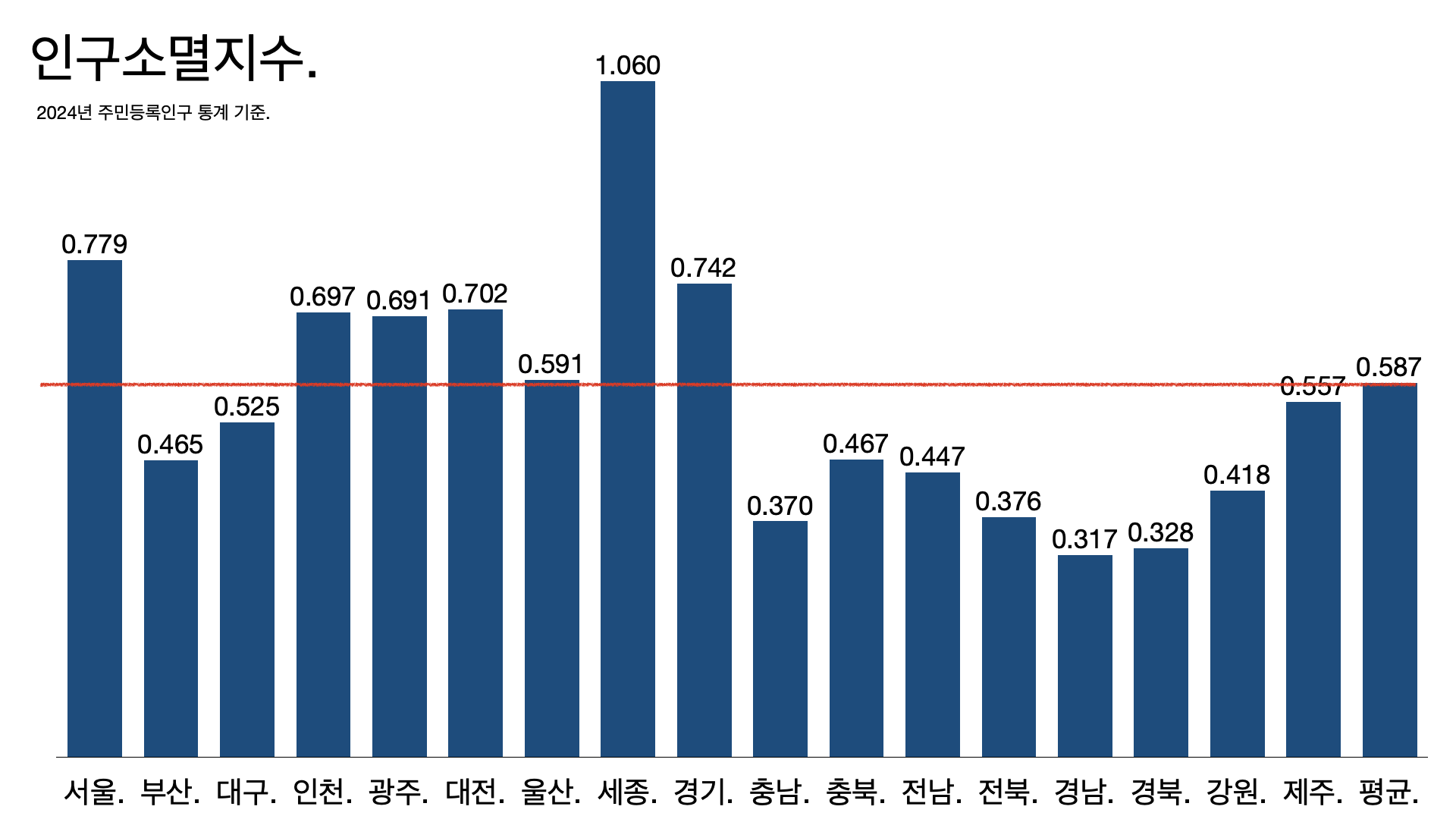

- 수도권 인구는 2034년 2651만 명까지 늘어난다. 전체 인구의 51%가 수도권에 사는데 이 비율은 계속 늘어나 2054년이 되면 53%가 된다.

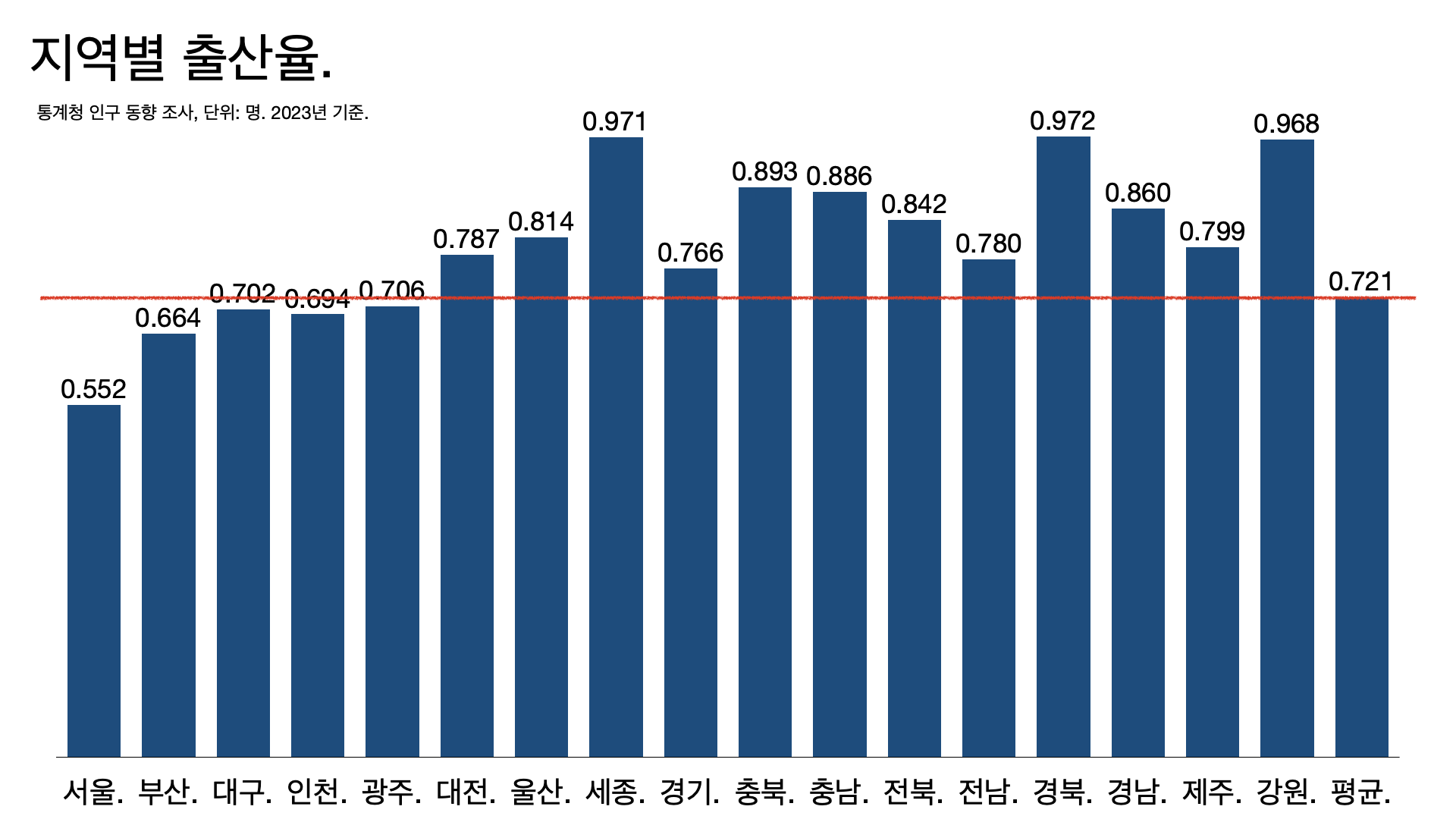

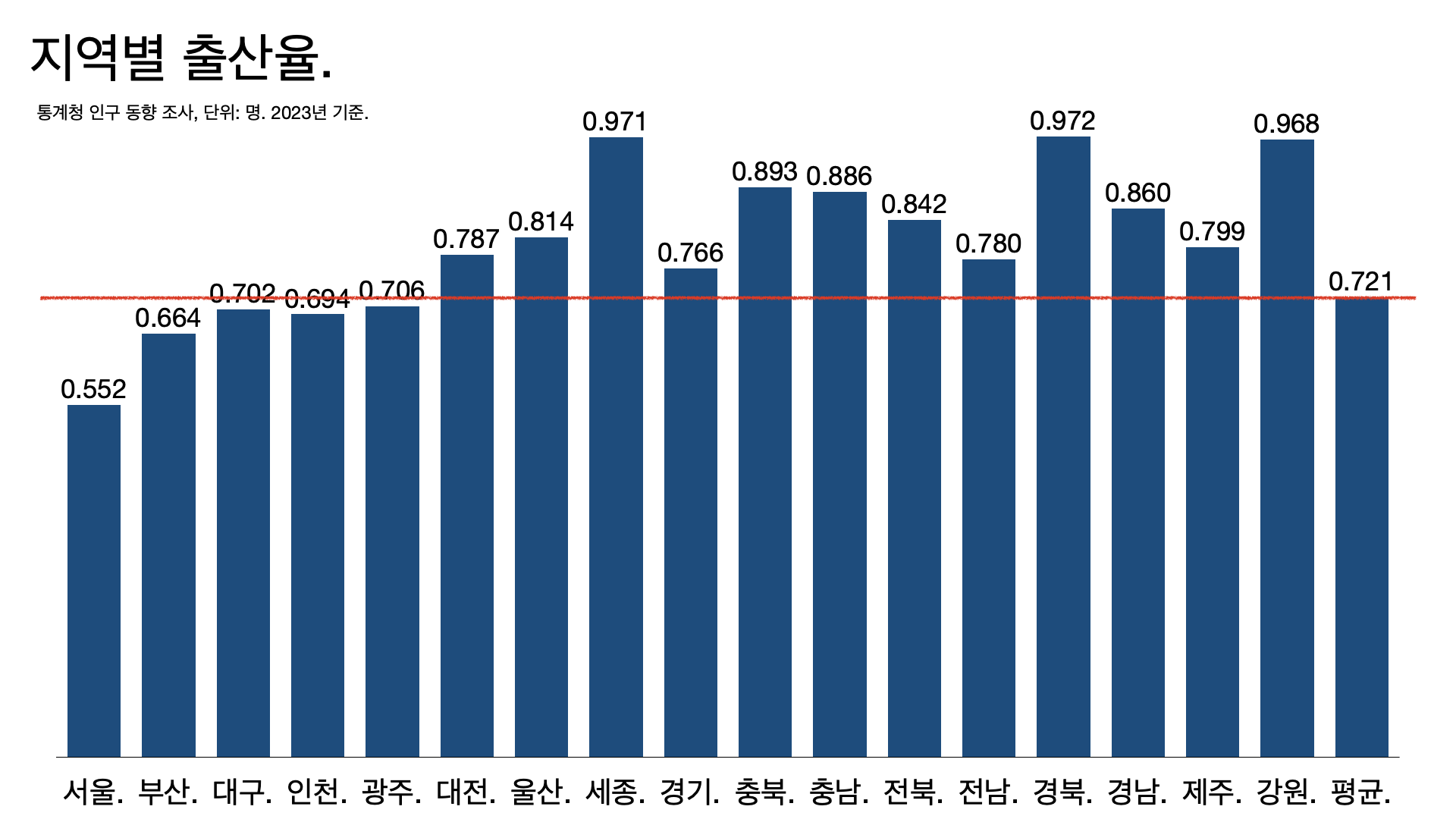

- 사람들이 서울로 몰리지만 정작 합계출산율은 서울이 가장 낮다. 지난해 기준으로 서울의 합계출산율은 0.58까지 떨어졌다.

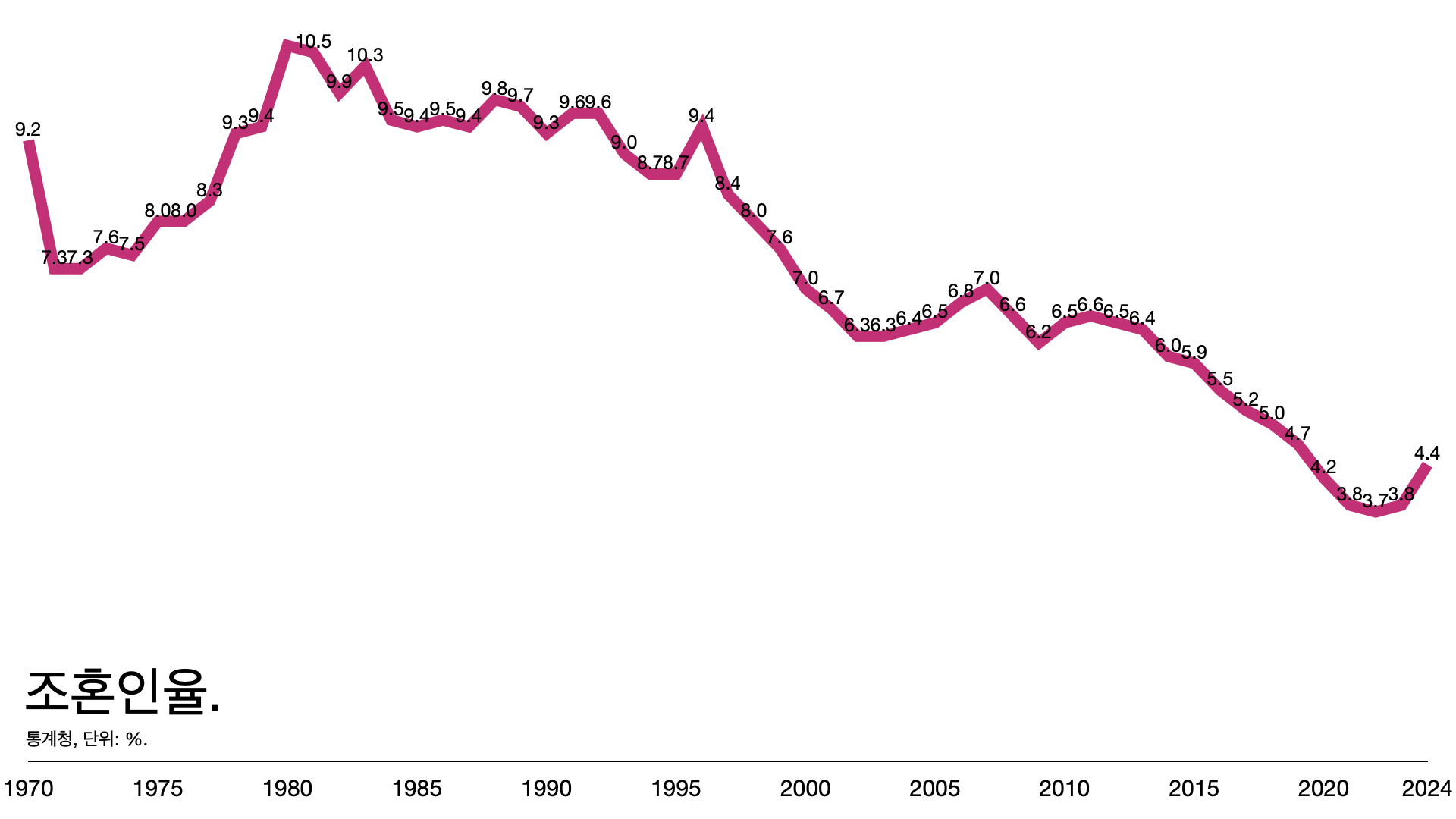

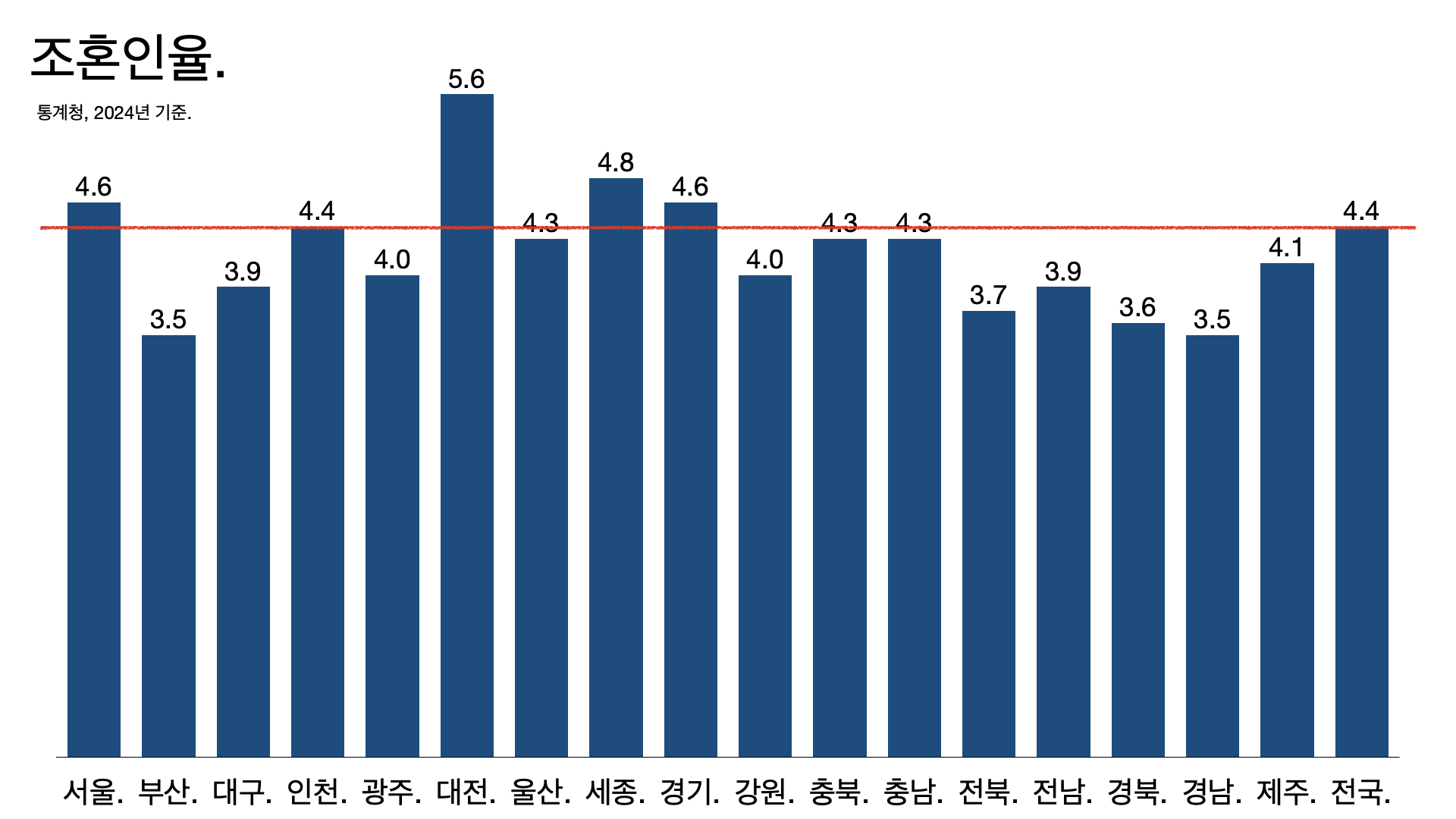

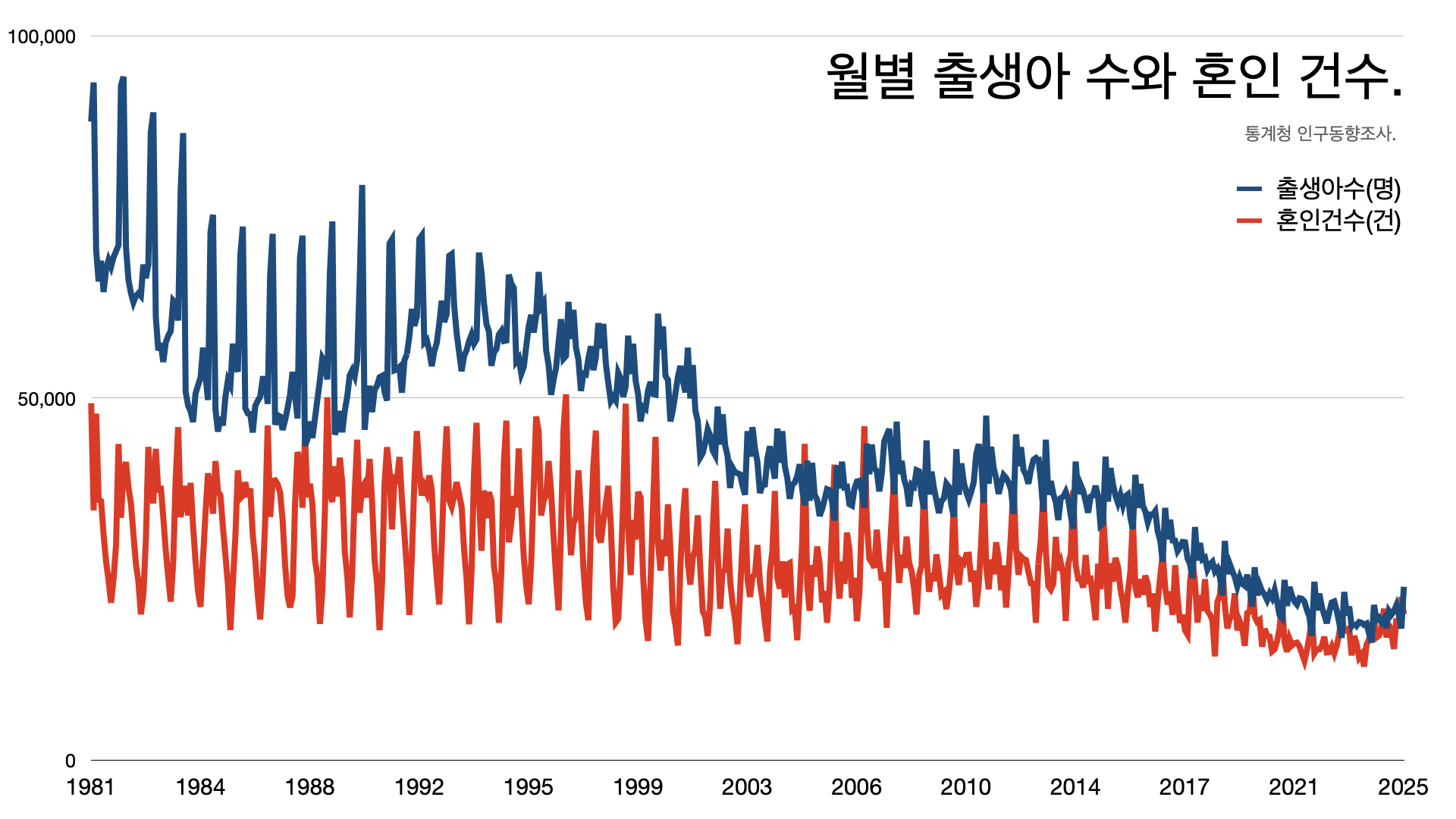

- 결혼도 잘 안 한다. 1000명당 결혼 건수를 의미하는 조혼인율은 3.7까지 떨어졌다가 반등한 상태다. 코로나 팬데믹으로 미뤘던 결혼이 늘어난 일시 반등이라는 관측이 많다.

- 서울과 광역시가 아닌 도 단위로 가면 주민등록인구 1000명당 4명에 못 미치는 지역이 많다.

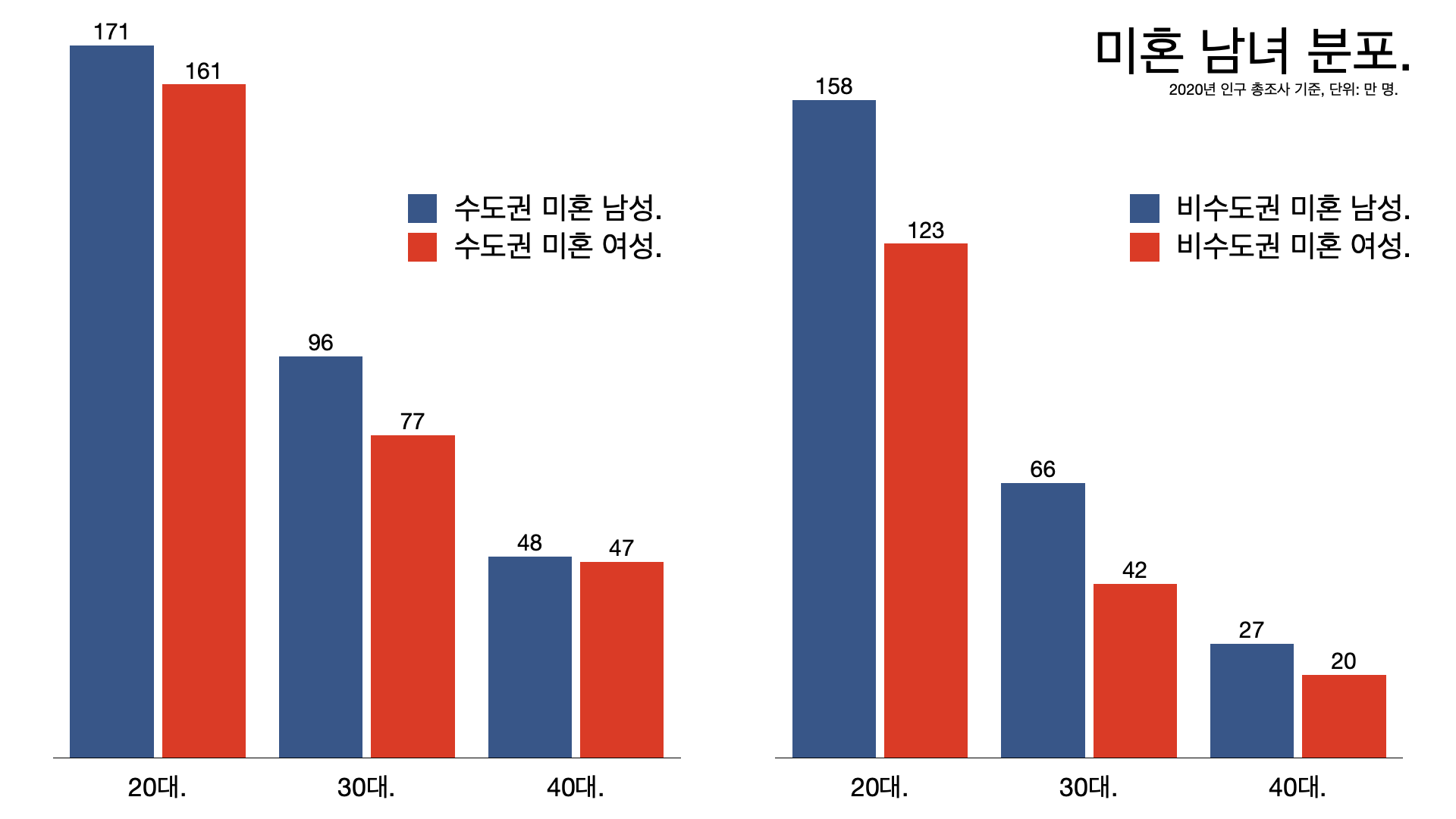

- 지역으로 내려가면 여성이 부족해서 결혼을 못한다. 비수도권 20~49세 미혼 남성은 251만 명인데 미혼 여성은 185만 명밖에 안 된다. 미혼 여성 대비 미혼 남성이 많은 비율이 수도권은 9.5%인데 비수도권은 26%다. 네 명 중에 한 명은 결혼할 상대가 없다는 이야기다.

문제 안에 해법이 있다.

- 쿠르츠게작트는 “문제의 심각성을 모른다는 게 가장 큰 문제”라고 지적했다.

- 한국만 해도 한때 인구 과잉이 문제였고 인구 감소의 충격을 아직 실감하지 못하고 있다. 노동력이 부족해진다, 이 정도로 생각했지만 모든 게 무너질 수 있다는 위기의식은 크지 않다.

- 아직 피크 코리아는 오지 않았거나 이제 막 임박한 상태다.

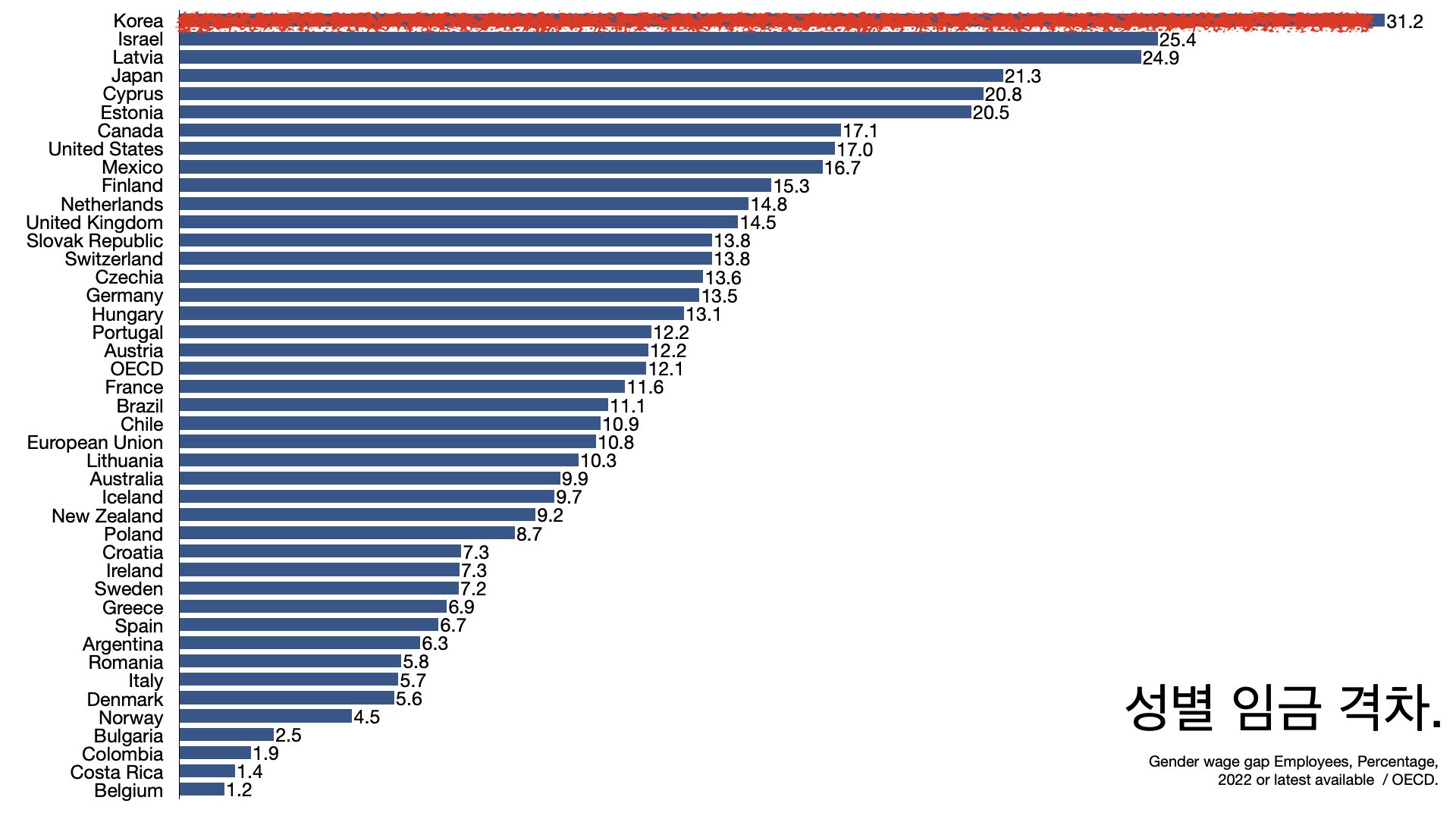

- 한국의 유리천장 지수는 세계 꼴찌고 남녀 임금 격차는 세계 1위다.

- 키워드는 노동 시간, 삶의 질, 복지 지출, 부동산 비용이다. 열차가 다가오고 있고 피할 수는 없다.

- GDP 대비 복지 지출 비중은 꽤 늘었지만 여전히 OECD 최저 수준이다.

- 연간 노동시간은 줄어들긴 했지만 여전히 상위권이다. 2023년 기준으로 한국의 노동자들은 1872시간 일했다. 일본 노동자들보다 한 해 261시간을 더 일했다.

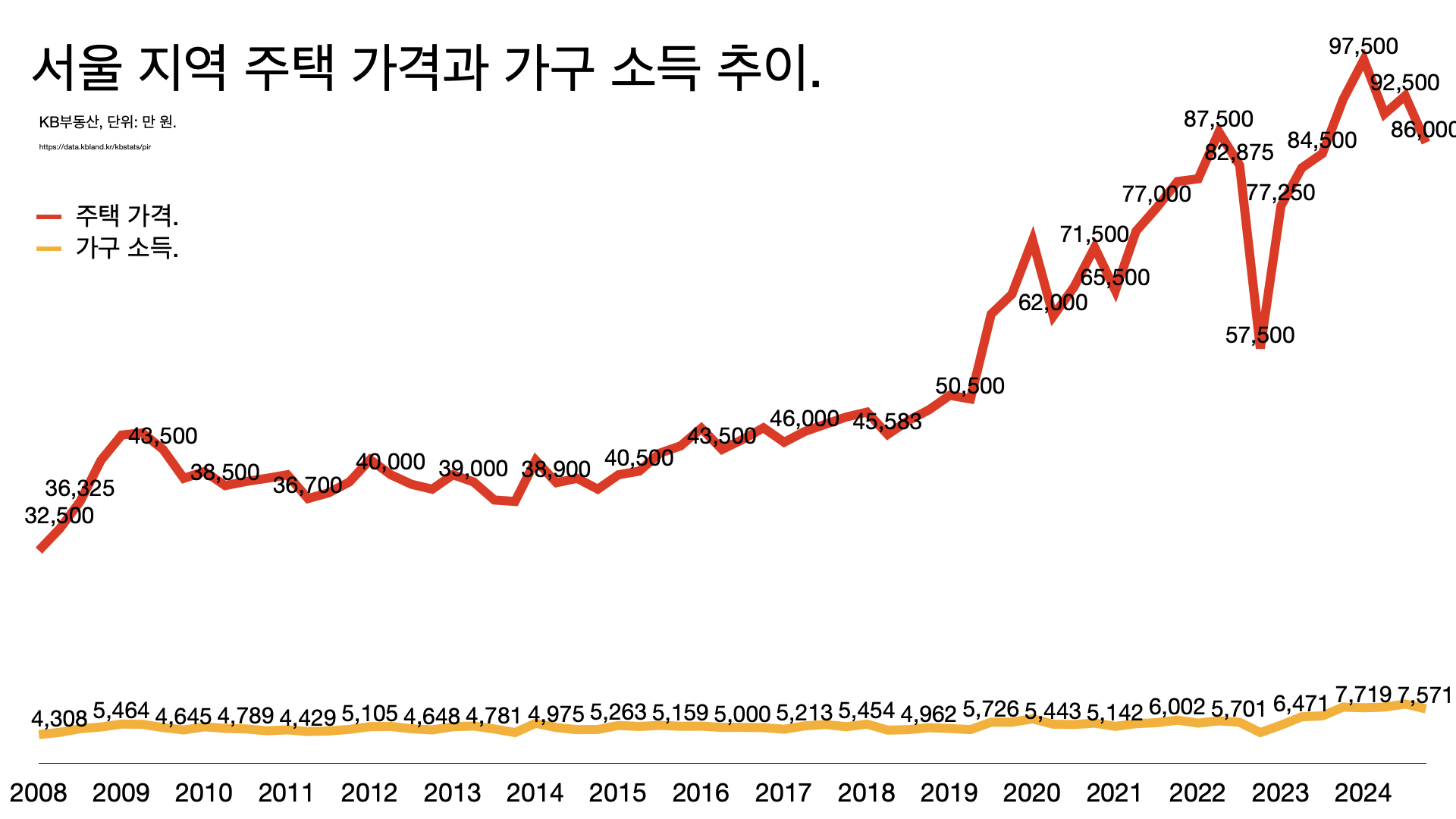

- 서울에서 집을 사려면 11년 동안 가구 소득을 모두 쏟아부어야 한다. 서울 지역 주택소득비율(PIR)은 2008년 7.4배에서 2022년 14.8배 찍었다가 지난해 말 기준으로 11.4배 수준이다.

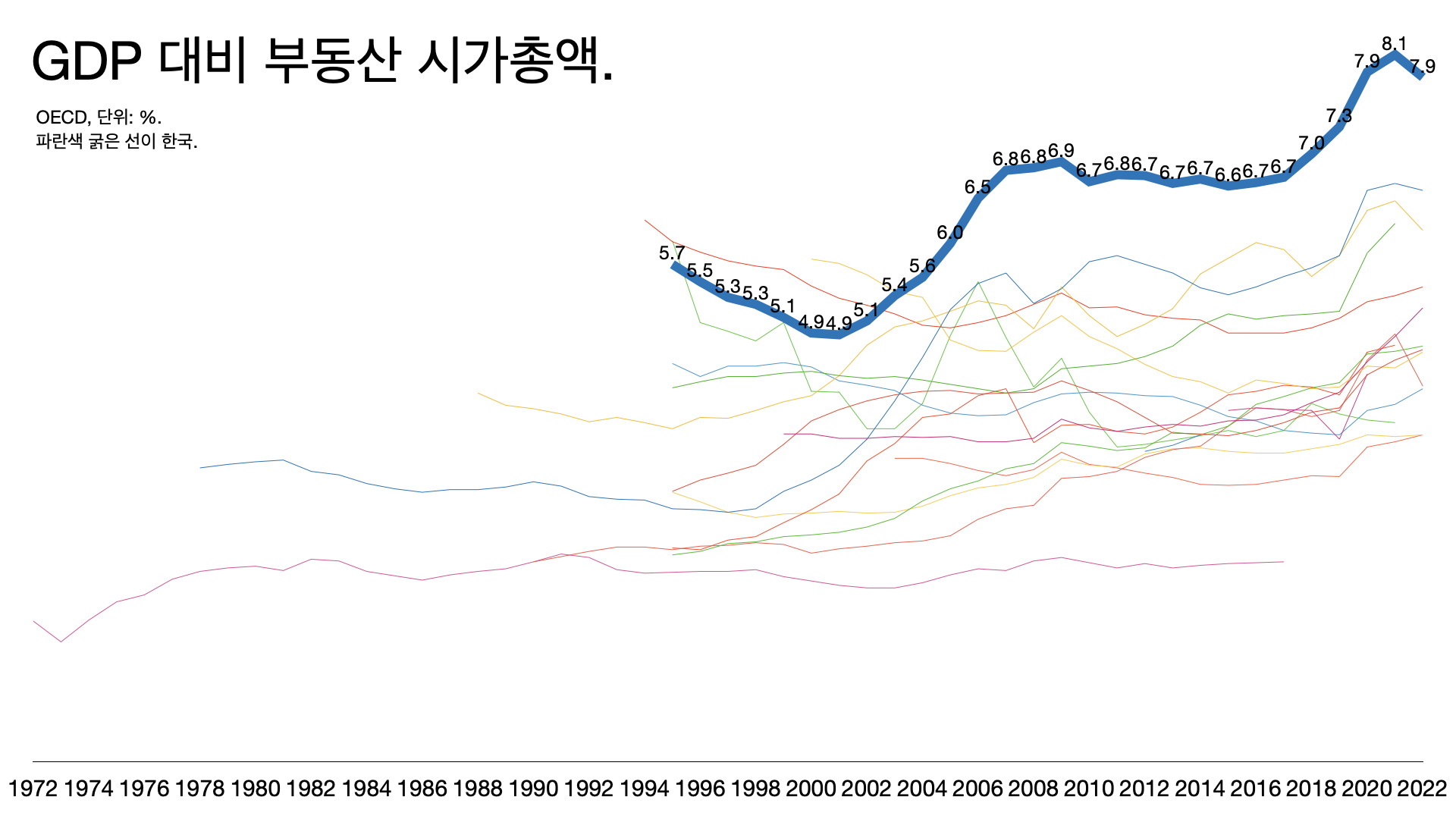

- 전세 제도 때문에 집값이 높지 않은 것 같은 착시 현상이 있지만 GDP 대비 부동산 시가총액은 역시 압도적인 1위다.

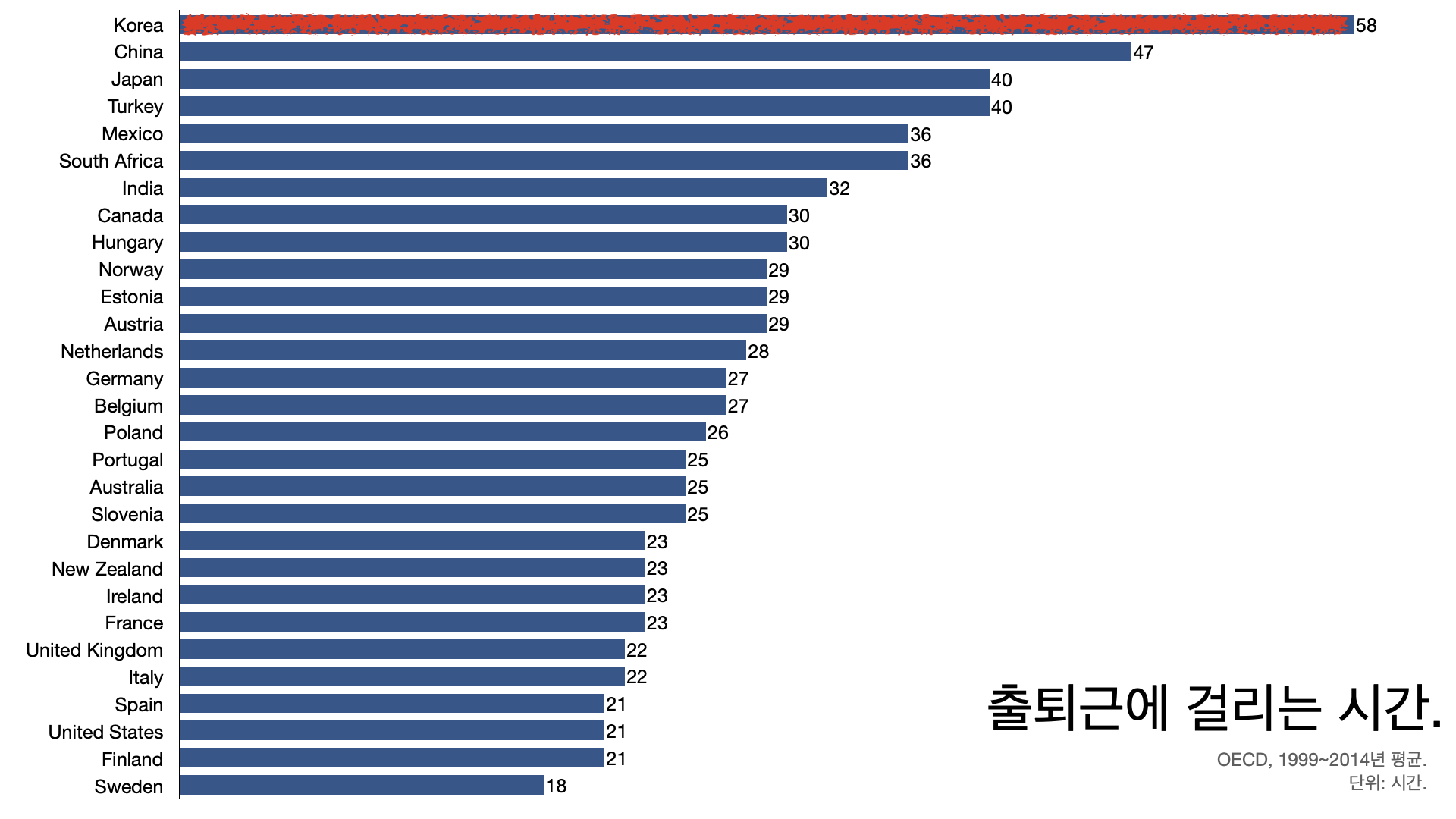

- 출퇴근에 걸리는 시간도 한국이 압도적인 1위다. 한국은 58분, 2위는 OECD 회원국은 아니지만 중국이 47분, 일본이 40분으로 뒤를 이었다. 수도권 과밀 효과다.

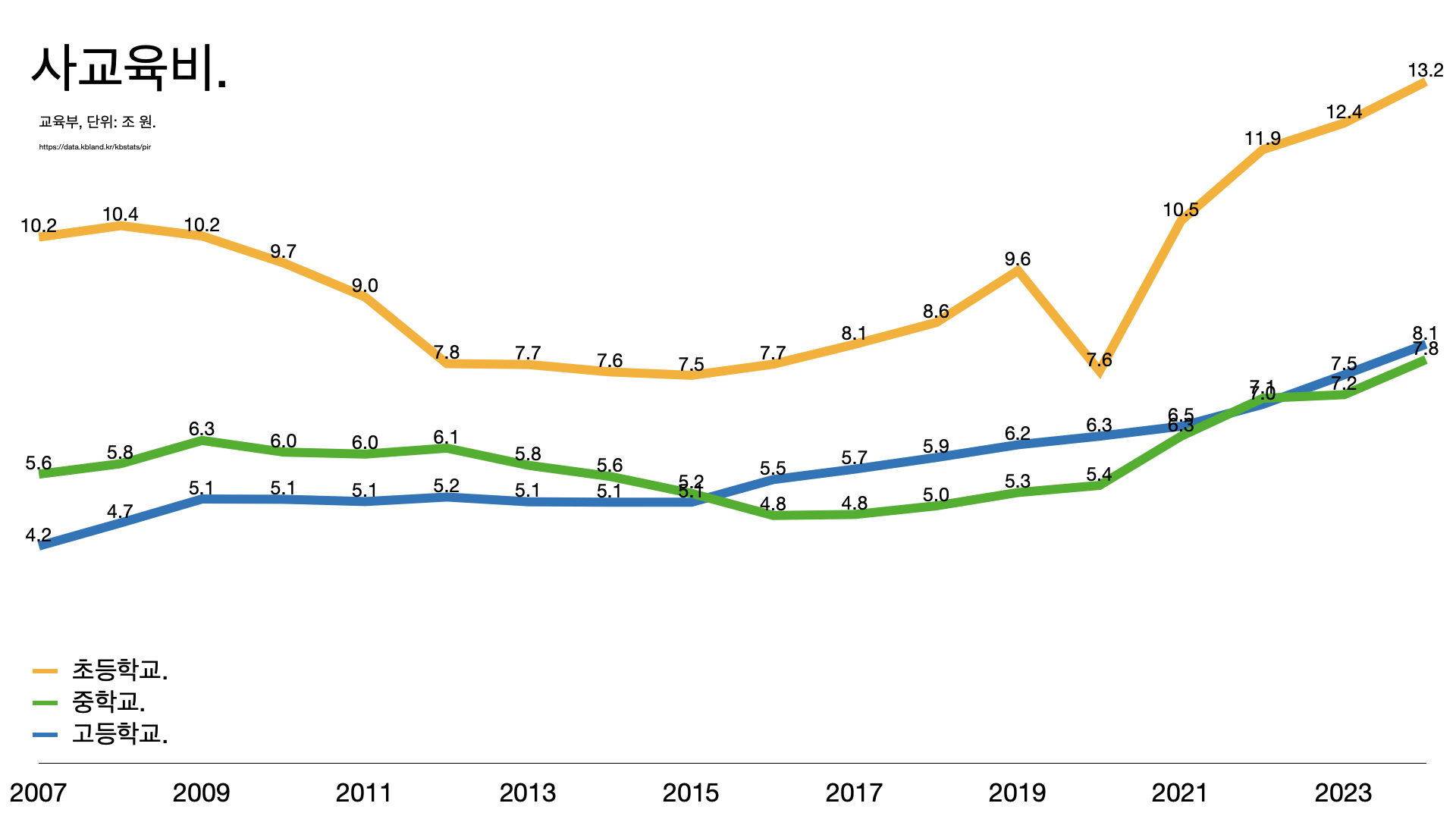

- 사교육비도 OECD 최고 수준이다. 지난해 기준으로 30조 원에 육박한다.

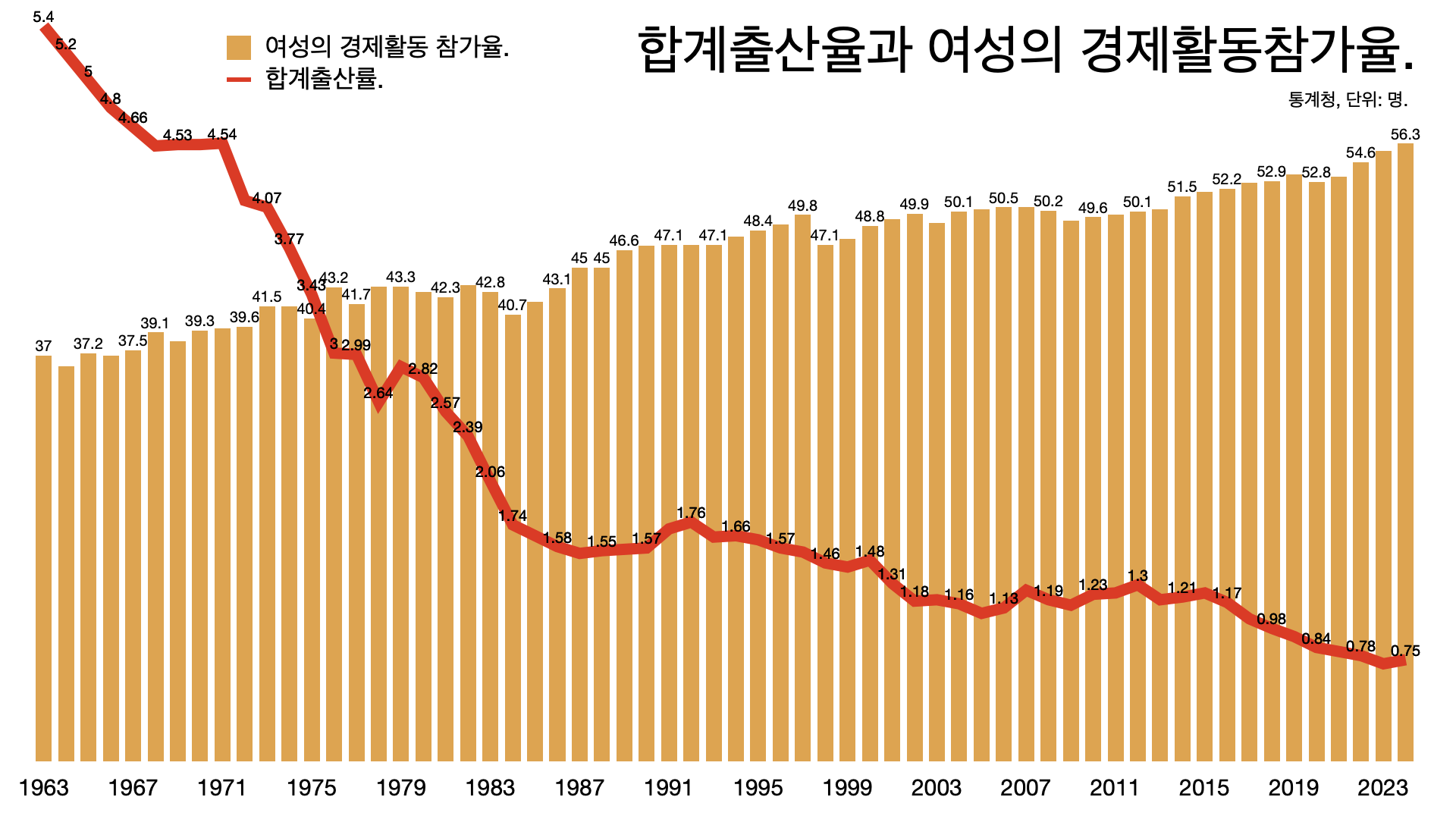

- 여성의 경제활동 참가율이 늘어날수록 출산율이 낮아지는 건 사회 생활 때문에 출산을 포기하는 여성들이 늘었기 때문이라고 볼 수 있다.

- 서울은 여성의 경제활동 참가율과 고용률이 전국에서 가장 높지만 합계출산율은 0.55명밖에 안 된다.

- 한국은 성별 임금 격차도 OECD 최고 수준이다. 한국은 남성 노동자들이 여성 노동자들보다 평균 31.2%를 더 번다.

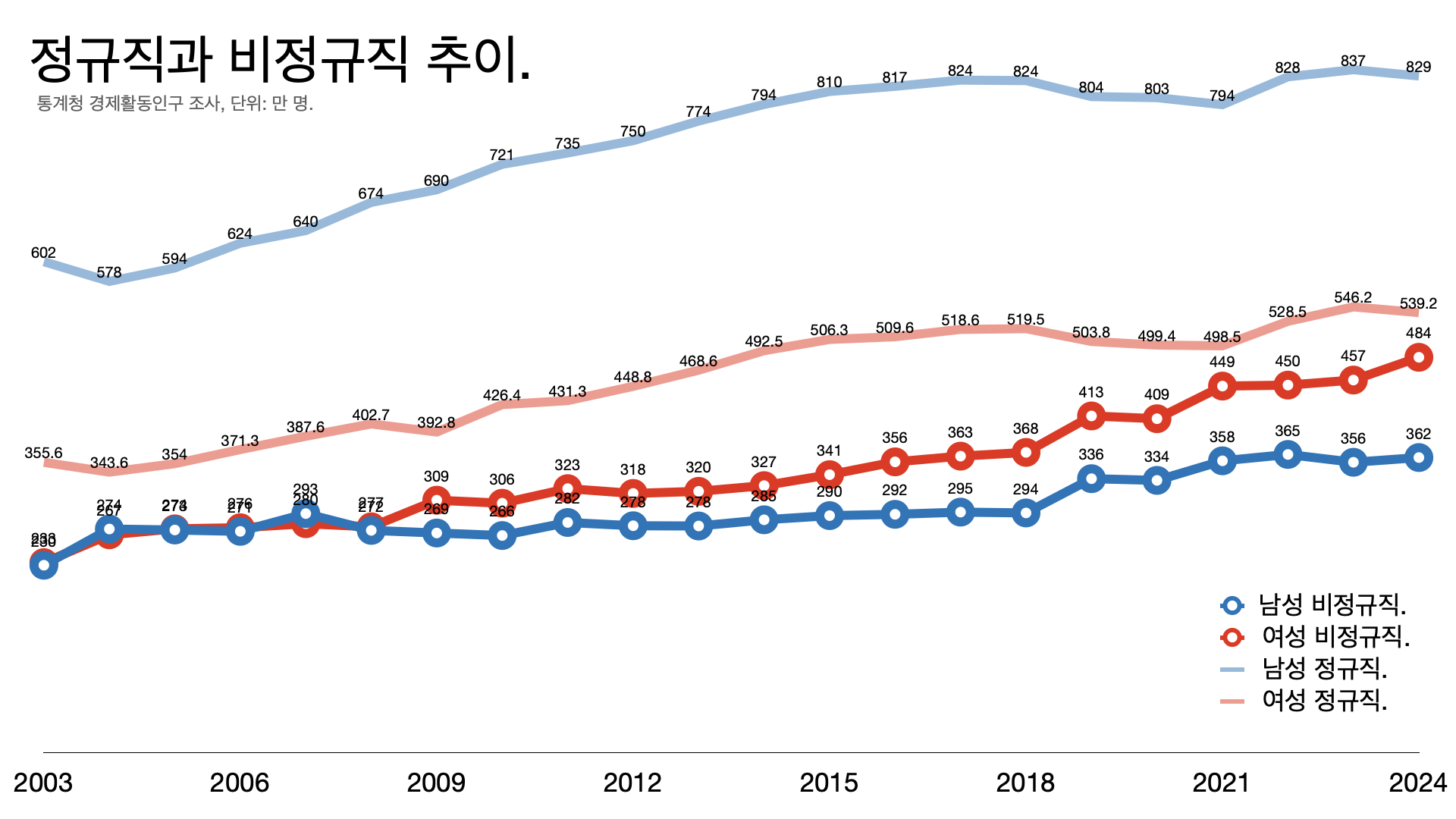

- 남성 노동자의 30%가 비정규직인데 여성은 47%가 비정규직이다.

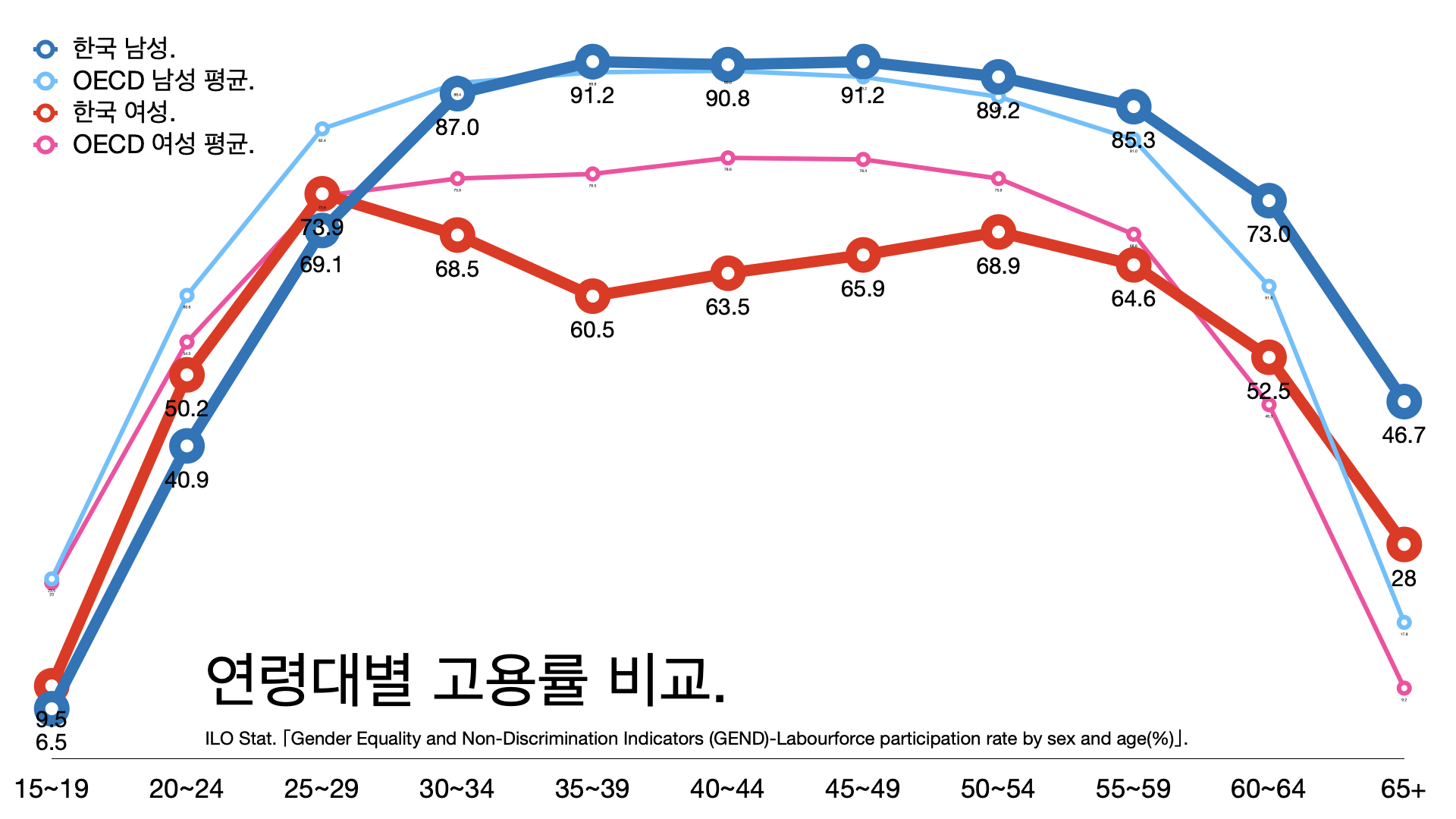

- 출산 이후 여성 고용률이 급감하는 이른바 ‘M자형 곡선’도 한국적 현상이다. 여성 고용률은 25~29세에 73.9%를 찍고 35~39세 60.5%까지 줄어들다가 조금씩 늘어나지만 남녀 격차가 크다. 여성이 육아를 전담하면서 경력 단절을 극복하지 못한다는 의미다.

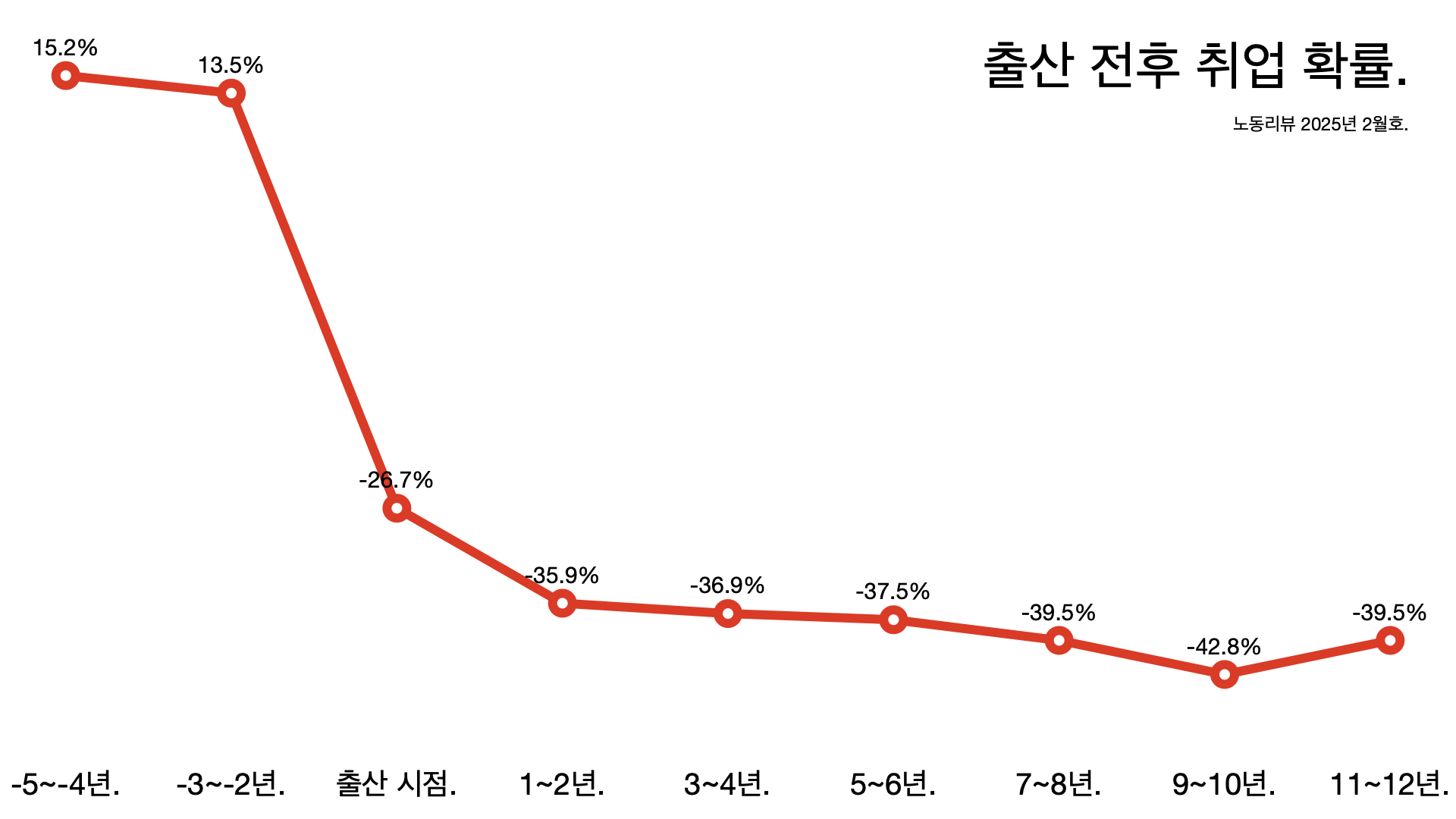

- 아이를 낳은 첫해 여성의 취업 확률이 26.7% 낮아진다. 취업 확률은 9~10년 차 -42.8%까지 계속 낮아진다.

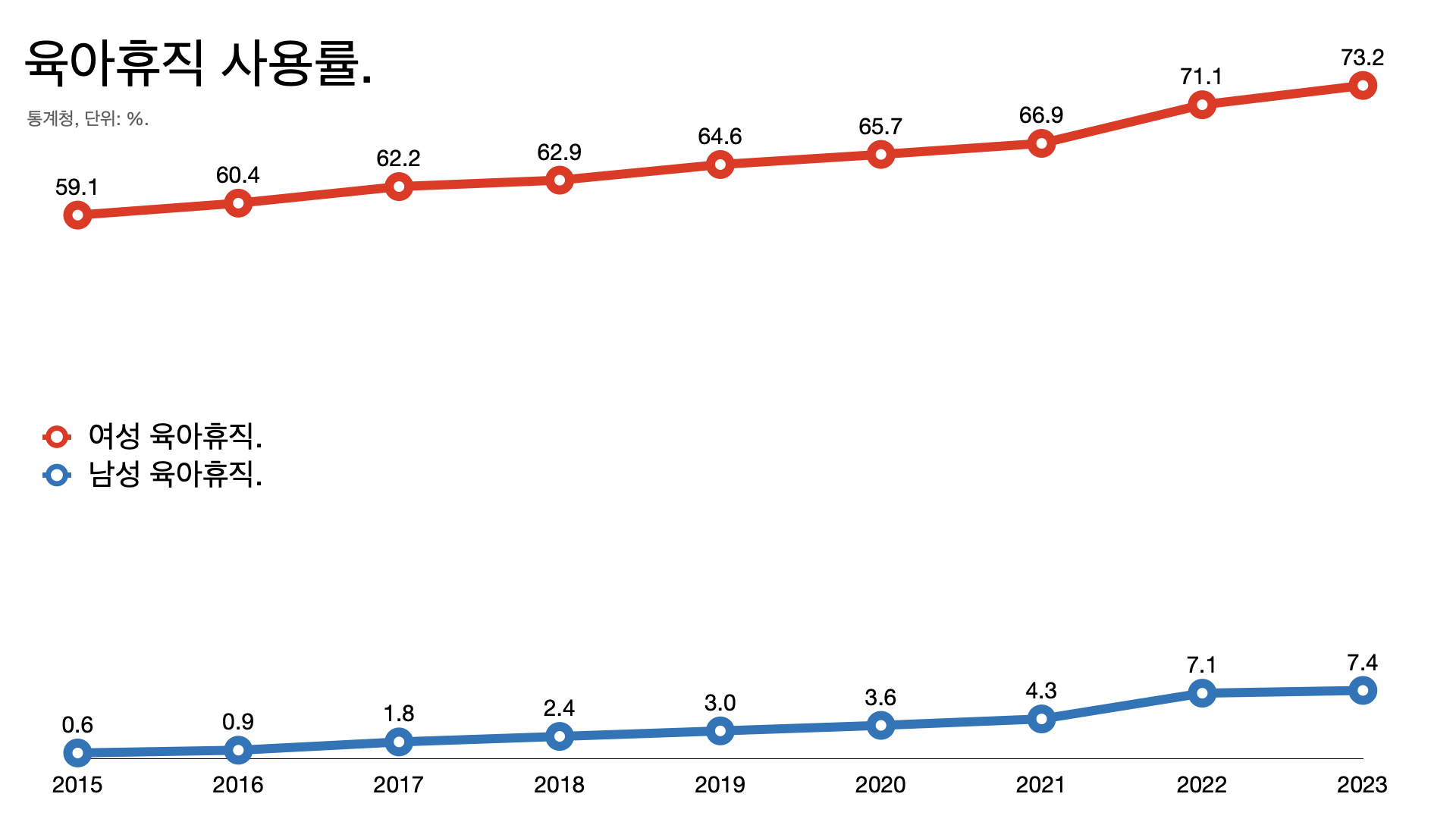

- 육아휴직을 쓰는 여성은 73%인데 남성은 10분의 1 수준이다.

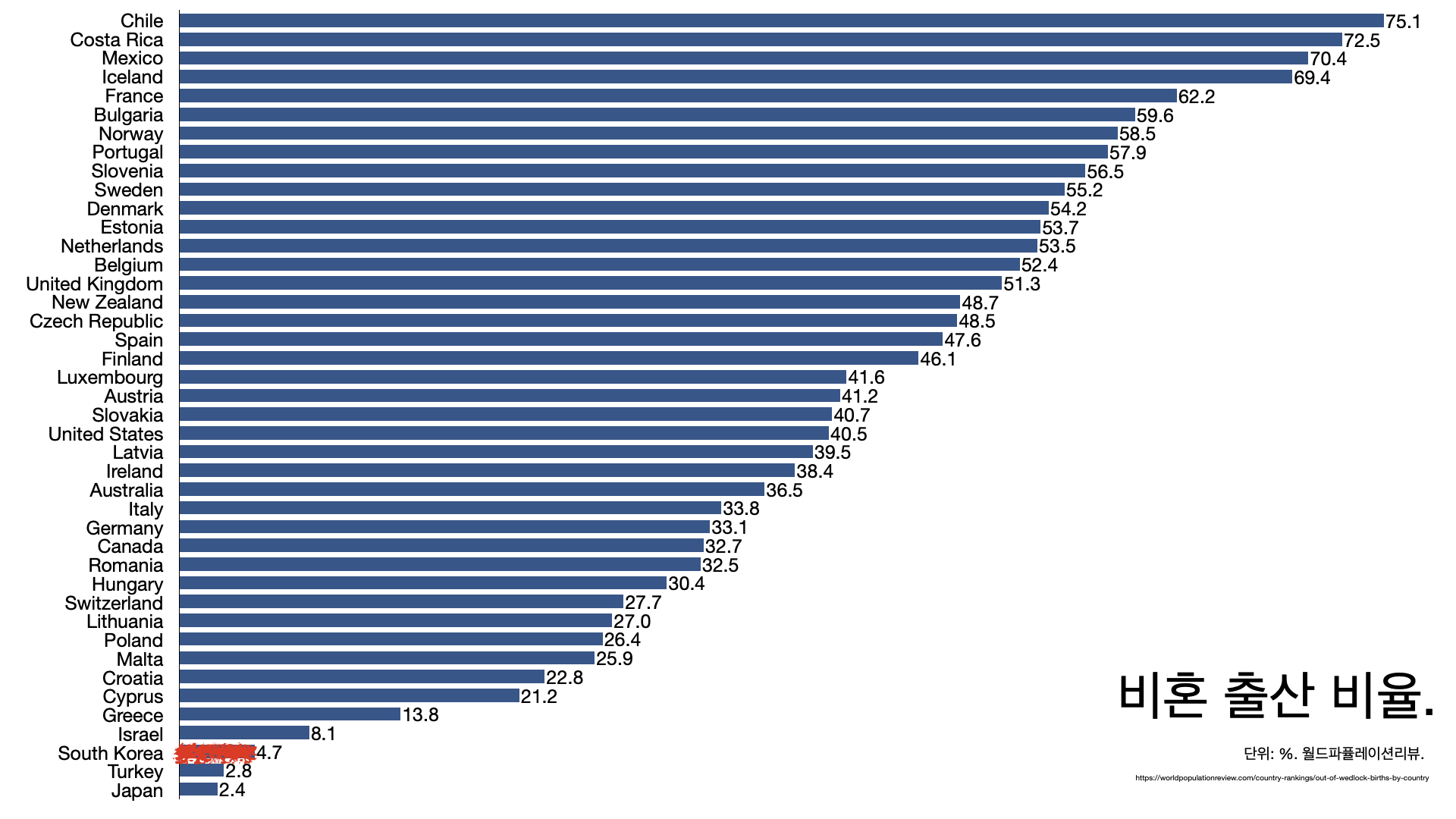

- 한국은 비혼 출산 비율도 세계 최저 수준이다. 북유럽은 50%가 넘는 나라도 많은데 한국은 5%가 채 안 된다.

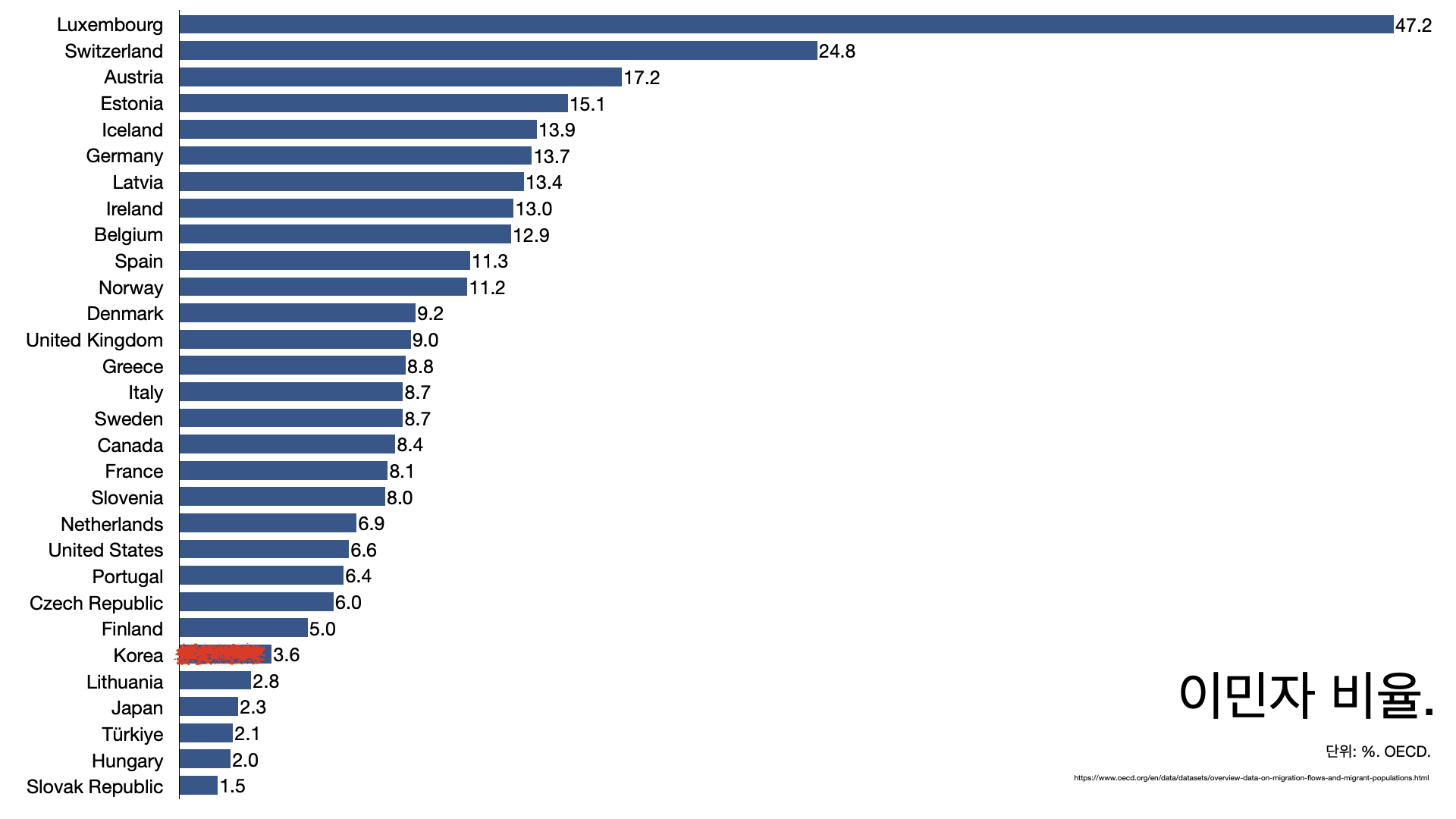

- 이민을 늘리면 되지 않겠느냐는 의견도 있지만 최근 필리핀 가사관리사 논란에서 보듯 이주 노동자에게도 한국은 매력적인 일터가 아니다.

- 이민자가 200만 명을 넘어섰지만 전체 인구 대비 4%에 못 미치는 수준이다.

- 한국의 이민 정책은 노동력 수입의 관점에 갇혀 있다. 한동훈(전 법무부 장관)이 사회적 합의 없이 늘린 E-7 비자는 저임금 비정규직 노동자들의 일자리를 빼앗고 있다.

바닥을 친 게 아니라 아직 바닥이다.

- 2023년 0.72에서 지난해 0.75로 올랐지만 아직 바닥을 쳤다고 보기는 이르다. 코로나 팬데믹 이후 혼인 건수가 늘어난 효과가 컸다.

- 달마다 5만 쌍이 결혼하고 9만 명 이상 태어나던 때가 있었지만 각각 2만 쌍과 2만 명 수준으로 줄어들었다.

- 한동안 L자형 커브를 그리면서 크게 반등 없이 비슷한 수준에 머물 가능성이 크다.

출생아 9만 명 시대 올 수도.

- 통계청 장래추계는 고위와 중위, 저위 시나리오가 있는데 최악의 경우 출생아 수가 9만 명까지 줄어든다. 아주 낙관적인 시나리오도 26만 명 수준에 그친다.

- 9만 명이면 베이비 부머 시절의 10분의 1에도 못 미친다. 한국 인구가 300만 명 수준으로 줄어들 거라는 일론 머스크의 경고가 완전히 허황된 전망은 아니라는 이야기다.

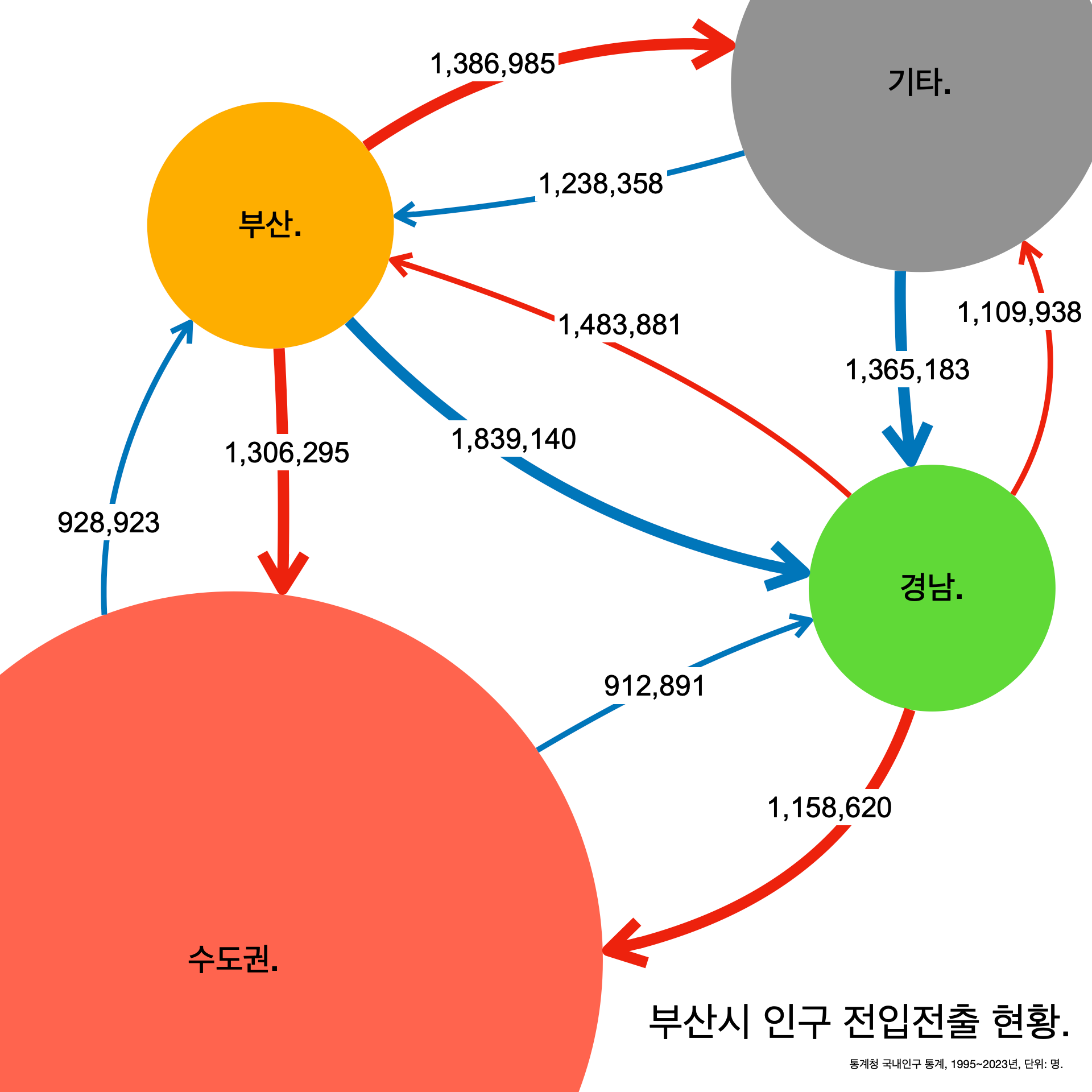

부산을 보자.

- 부산은 광역시 가운데 처음으로 소멸 위험 단계에 진입했다. 인구소멸 지수가 1 이하면 ‘소멸 주의’, 0.5 이하면 ‘소멸 위험’이라고 보는데 부산은 지난해 6월 기준으로 이미 0.49까지 떨어진 상태다.

- 부산은 울산과 함께 여성의 경제활동 참가율이 51.6%로 가장 낮은 곳이다. 고용률도 49.9%밖에 안 된다.

- 부산 지역 20~39세 인구의 전입-전출 경로를 추적해 보면 경남 → 부산 →서울·경기로 빠져나가는 흐름이 확인된다..

- 여성 고용률이 낮으니 여성들이 먼저 부산을 빠져나가고 지역의 혼인율이 낮아지고 출산율이 낮아지는 악순환이 계속되고 있다. 수도권으로 옮겨 온 여성들은 출산을 늦추거나 포기하는 경우가 많다. 서울이 인구소멸 위험은 크지 않지만 출산율이 가장 낮은 것도 이런 이유에서다.

영혼이 없는 인구 감소 대책.

- 민주당과 국민의힘이 대선 시즌에 온갖 공약을 쏟아내고 있지만 새로운 건 없다.

- 국민의힘은 인구부와 청년청을 설치하겠다는 공약을 내놨고 민주당은 주거 지원과 아동 수당 등을 늘리겠다고 했다. 유아휴직 급여를 늘리고 대출도 늘려주고 공공 주택 우선 배정 등 비슷비슷한 공약이 있지만 정작 노동 시간 단축이나 공공 보육, 여성 일자리에 대한 고민은 부족하다.

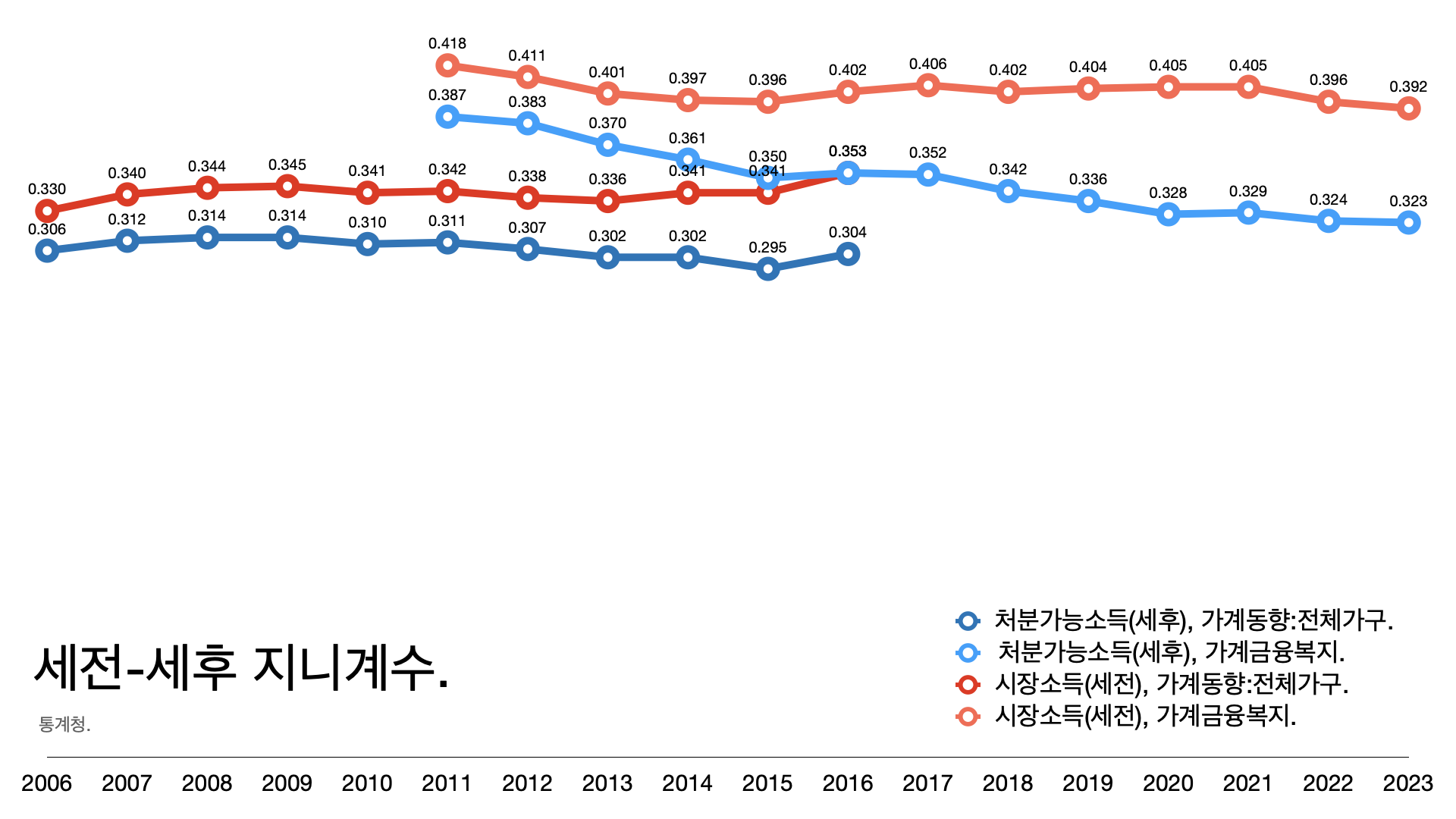

열악한 소득 재분배, 정치의 실패다.

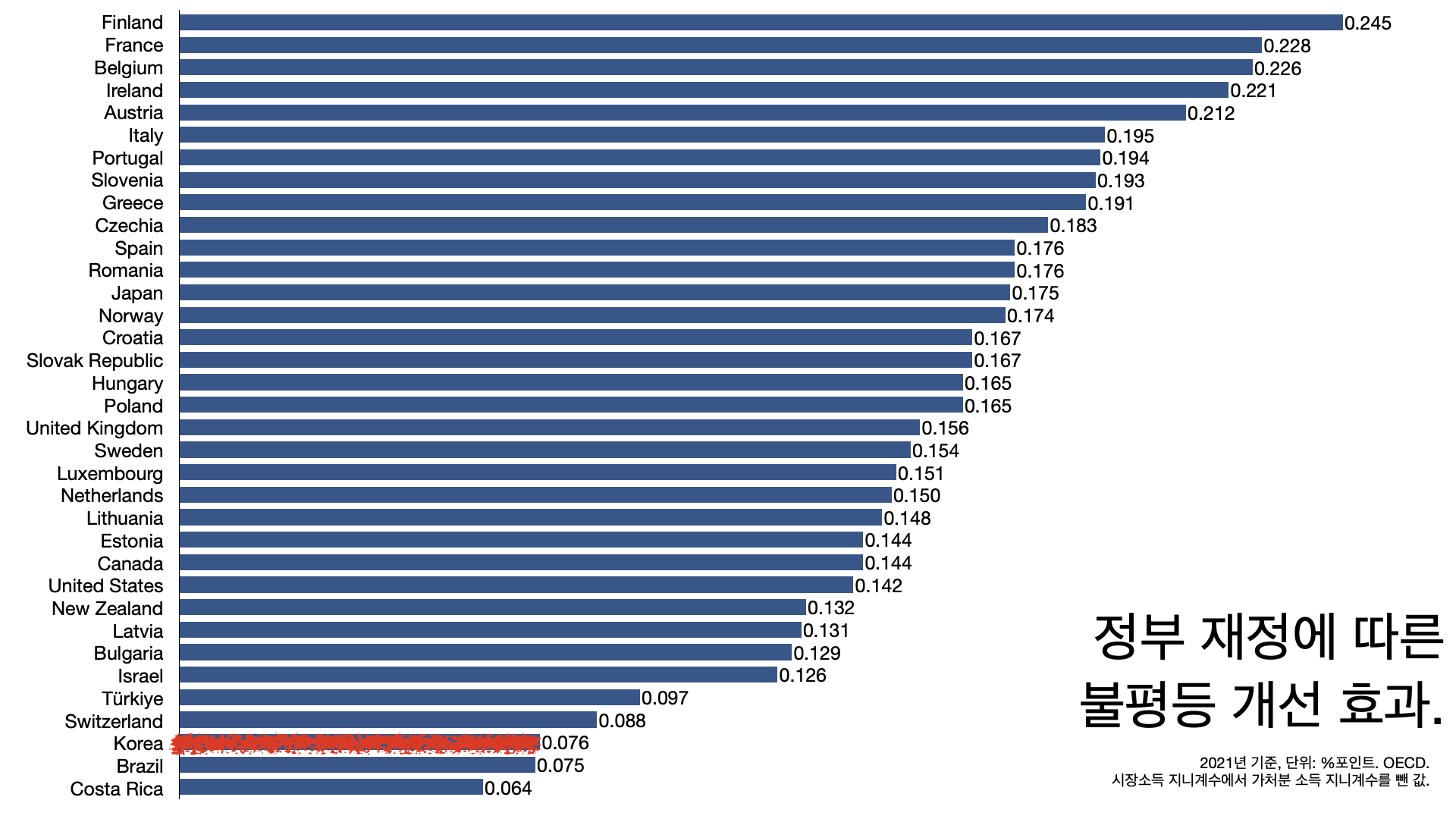

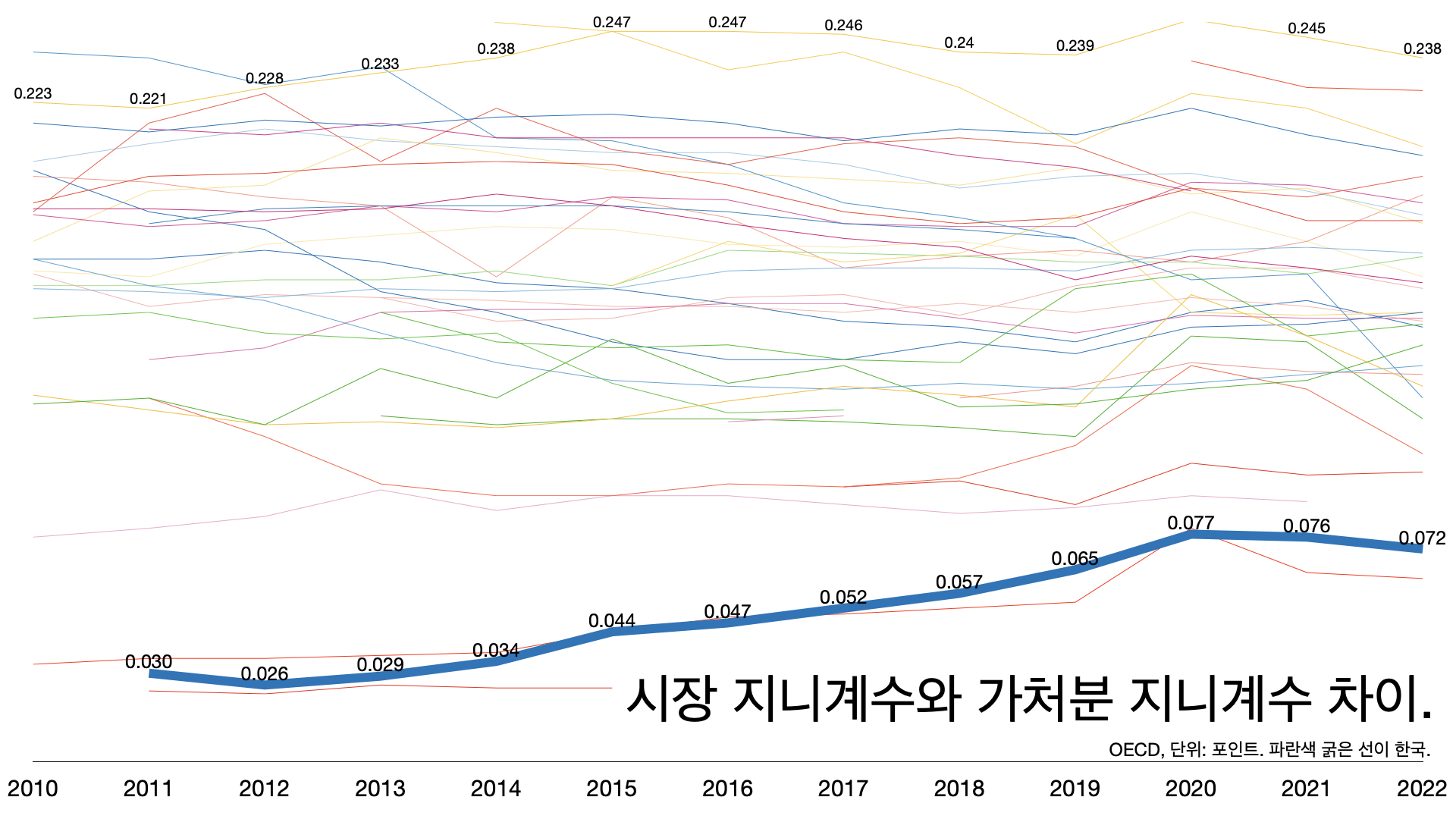

- 한국의 지니계수는 시장 소득 기준으로 0.39, 처분가능 소득 기준으로 0.32다. 지니계수는 1에 가까울수록 불평등하다는 의미다.

- 한국은 불평등 정도도 크지만 정부 재정을 통한 불평등 개선 효과도 OECD 국가 가운데 가장 낮은 수준이다. 시장 지니계수와 가처분 소득 지니계수의 차이가 0.072에 그쳤다. (2022년 기준)

큰 방향과 전망.

- 인구 감소는 대부분의 선진국이 겪는 문제지만 한국은 양상도 속도도 원인도 상황이 다르다.

- 문제의 원인을 모르는 게 아니다.

- 크게 세 가지로 정리할 수 있다.

- 첫째, 주거와 교육, 돌봄, 노후까지 개인의 부담이 너무 크다. 가뜩이나 한국의 2030세대는 한국 전쟁 이후 처음으로 부모 세대보다 실질 소득이 적은 세대다.

- 둘째, 격차가 너무 크다. 남성과 여성, 정규직과 비정규직, 서울과 비수도권의 격차가 결혼과 출산을 늦추거나 포기하게 만드는 요인이다.

- 셋째, 여성의 희생이 너무 크다. 수많은 엄마들이 출산과 육아를 위해 경력을 포기해야 하는 상황을 국가가 방치하고 있다.

- 결국 해법도 세 가지 방향으로 모색해야 한다. 핵심은 정부가 제 역할을 해야 한다는 것이다.

- 첫째, 주거 비용을 낮추고 공공 임대 주택을 늘리고 전면적인 교육 개혁이 필요하다.

- 둘째, 소득 재분배를 강화해야 한다. 조세 개혁과 복지 지출 확대가 필수다.

- 셋째, 출산과 육아를 지원하는 강력한 대책이 필요하다. 국가의 책임을 확대해야 한다.

자료를 검색하며 찾고 있는데 좋은 자료를 만났습니다.