[슬로우인터뷰] 마르크스주의 경제학자 라디카 데사이, “40년 누적된 신자유주의의 모순, 관세 전쟁은 해법이 아니라 고립과 몰락 부를 것.” (⌚8분)

“여타 선진 자본주의 국가와 마찬가지로 한국도 점점 더 불평등해지고 있다. 이런 상황이 계속되면 미국과 크게 다르지 않거나 더 나쁜 상황에 처하는 건 시간 문제다.”

현대 마르크스 경제학자 라디카 데사이(Radhika Desai)는 더 이상 자본주의 성장 회복은 불가능하다며 한국도 사민주의 등 사회주의 요소를 가미한 경제 체제로의 전환이 필요하다고 강조했다.

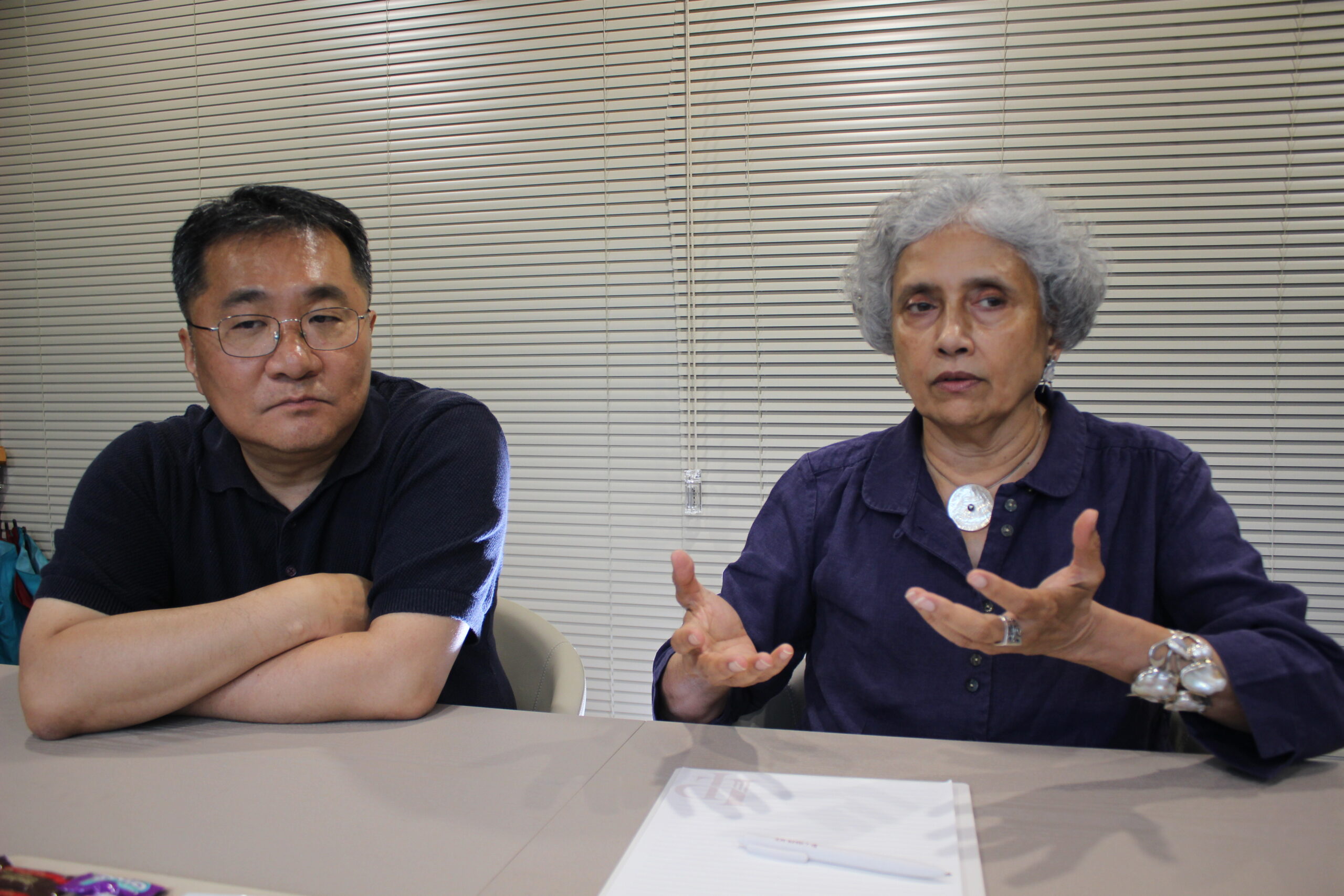

캐나다 매니토바대 정치학과 교수인 그는 지난 13일 오후 서울 종로구에서 슬로우뉴스 등 언론과 인터뷰를 가졌다. 이 자리는 출간을 앞두고 있는 책 ‘지정학적 경제’(Geopolitical Economy)를 소개하고 알리기 위해 마련됐다.

책 번역을 맡은 ‘포스트 케인지언’ 나원준(경북대 경제통상학부 교수)이 질문을 던지면 데사이가 답하는 대담 형식이었다. 이들은 트럼프 관세 정책 허상을 꼬집고, 신자유주의 정책과 자유무역 맹신론이 불러온 경제적 위기를 분석했다.

이날 대담과 함께 데사이가 최근 친러시아 인사인 글렌 다이센(Glenn Diesen·노르웨이 남동대 교수)과 나눈 인터뷰를 종합하여 주요 내용을 정리했다. 후자는 ‘반제국주의 블록’ 등 한반도를 둘러싼 국제 관계의 대결 구도를 고찰할 수 있는 내용이다.

“트럼프, 신자유주의 위기의 증상.”

- 데사이는 트럼프 관세 정책을 “미국 경제의 심각한 위기 증상”이라고 분석했다. 포괄적 관세 인상은 미국이 겪고 있는 경제 위기를 실질적으로 해결할 수 있는 전략이 아니라는 것이다. 미국의 대규모 적자와 불평등의 원인은 지난 40년여 동안 이어진 신자유주의 정책에 있는데도 트럼프가 중국과 이민자에게 책임을 떠넘기고 있다는 게 데사이 주장이다.

- “1980년 신자유주의 시대로부터 45년이 지난 지금 돌이켜보면, 신자유주의가 역동적 생산성을 회복하지 못했다는 걸 알 수 있다. 신자유주의 결과는 저성장, 저투자, 금융화다. 신자유주의 정책 입안자들이 부여한 자유를 발판으로 자본이 한 유일한 일은 생산적 투자를 되살리는 것이 아니라 경제를 금융화하는 것이었다. 이는 불평등을 심화시켰다. 신자유주의는 서구가 겪고 있는 경제 문제들의 혼합물이며, 서구를 쇠퇴의 길로 이끌고 있다.”

- 트럼프 관세 정책은 그 자체로 모순적이다. 관세 수입을 높이기 위해 세율을 인상했지만 그로 인해 수입 상품 규모가 감소하면 관세 수입은 더 줄어든다. 트럼프는 소득세와 법인세를 대폭 낮추는 감세안인 ‘하나의 크고 아름다운 법안’(One Big Beautiful Bill Act)을 상쇄하려 관세 인상 카드를 꺼냈지만 “감세와 적자 폭을 만회하기에는 턱없이 부족하다.”

- 미국이 전 세계 무역 시장에서 차지하는 비중은 15.9%에 그친다. 더 낮은, 10% 수준으로 보는 통계도 있다. 작지도, 그다지 크지도 않은 수치다. ‘세계의 공장’ 중국의 미국 교역 규모는 GDP의 2% 미만이다. 트럼프 관세 전쟁 효과가 생각보다 크지 않을 것이란 지적이다.

- 데사이는 도리어 미국이 필연적으로 고립(high and dry)될 것이라 관측했다. 많은 국가들이 불확실성이 높은 미국과의 무역·투자 관계에서 벗어나 예측 가능한 파트너로 경제 방향을 바꿀 것이다.

“트럼프, 민주당과 마찬가지로 자본 계급의 하인.”

- 트럼프 1호 공약은 불법 이민자 추방이다. 미국 내 불법 이민자는 1100여만 명. 이들 모두 내쫓겠다는 공약과 달리 실제 추방한 이민자는 100만 명도 되지 않는다.

- 왜 이민자를 추방하지 않을까. 데사이는 “이민자들이 떠나면, 캘리포니아와 텍사스 등 많은 주의 경제가 무너지기 때문”이라고 분석했다. 이민자 추방은 기업 자본가 계급인 트럼프 측근들에게 심각한 타격을 줄 수 있다. “트럼프 역시 민주당과 마찬가지로 본질적으로 기업 자본가 계급의 하인”이라는 게 데사이 생각이다.

- 데사이는 미국의 제조업 부흥 가능성도 낮게 봤다. 지난달 유럽연합(EU)은 미국과 관세 협정을 체결했다. 미국이 EU 제품에 15% 관세만 부과하는 대신 EU는 약 836조 원을 대미 투자한다는 것이다. 이보다 앞서 일본도 대미 관세를 15%로 묶는 조건으로 미국에 766조 원을 투자키로 했다. 한국도 487조 원 규모 투자를 약속한 상태다.

- 데사이는 “단지 약속일 뿐 실현 여부는 신만 알 수 있다”고 꼬집었다. 관세는 국가 산업 전략의 한 요소가 될 수 있지만, 트럼프처럼 ‘포괄적 관세’ 정책으로는 재산업화가 불가능하다. 재산업화를 위해서는 분명한 산업 전략이 필요하다. 여기에 더해 중국과 한국이 그랬듯 자본과 기업에게 지시할 수 있는 정부의 자본 통제력이 요구된다. “미국에서는 국가가 기업 자본가 계급에게 무엇을 하라고 지시하지 않는다.”

- 데사이는 한국을 포함한 미국 무역 상대국들이 트럼프 압박에 밀려 생산 기지를 미국으로 이전하는 작업이 쉽지 않을 거라 전망했다. 첫 번째 이유는 미국 노동자 임금이 상대적으로 높다는 점에 있고, 두 번째 이유는 미국 노동자들의 숙련도가 높지 않아서다. 재산업화를 위해서는 노동을 재교육할 수 있는 기관과 제도가 뒷받침해야 하는데, 미국은 준비돼 있지 않다는 의미다.

“국제무역 비교우위는 작동하지 않는다.”

- 데사이는 ‘자유 시장’과 ‘자유 무역’이 답이라는 신자유주의적 처방은 ‘제국주의의 수사’라고도 비판했다. 자유 무역으로 인해 이미 부유한 국가는 계속 부유해지고 가난한 국가는 더 가난해진다는 것이다. 데사이는 ‘보호 무역’이 국가 개발과 성장에 더 큰 기여를 했다는 장하준(런던대 경제학과 교수) 주장에 동의한다.

- “경제학자 프리드리히 리스트(Friedrich List, 1789~1846)는 이를 ‘사다리 걷어차기’라는 표현으로 설명했다. 서방 국가들은 관세 등 보호 무역주의와 온갖 형태의 국가 개입을 통해 발전했다. 그렇게 사다리를 타고 발전했던 그들이 정점에 도달하자 다른 이들이 올라올 수 없도록 자유 시장과 자유 무역을 강요하며 사다리를 걷어차 버렸다.”

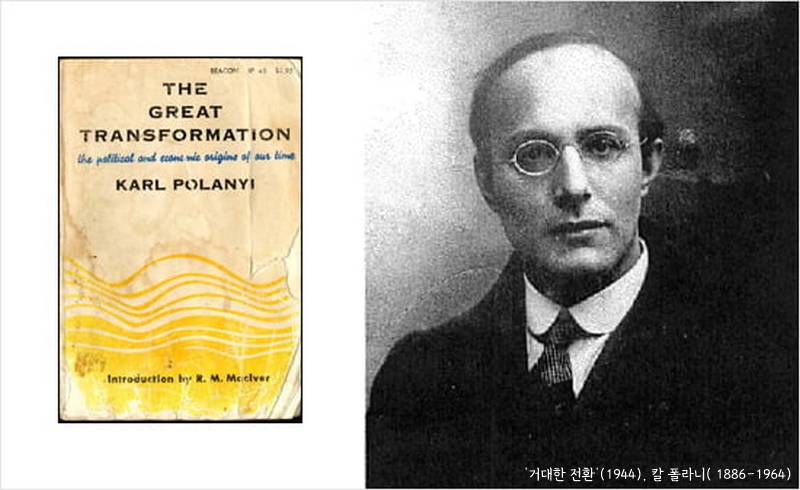

- 헝가리 출신 경제철학자 칼 폴라니(1886~1964)는 국가가 외부와 자신을 구분해 자기 방어적으로 경계를 굳히는 현상을 ‘갑각류(crustacean)형 국가’라고 말한 바 있다. 국가 스스로 보호할 수 있는 수단을 갖고 있어야 한다는 뜻이다. 데사이는 ‘갑각류’에 비유한 칼 폴라니 표현을 “훌륭하다”(wonderful expression)고 했다.

- 무역에 참가하는 각 나라가 자본과 국제 무역을 스스로 관리하고 통제하는 것이 중요하다는 게 핵심이다. 아울러 데사이는 ‘상호 이익’이라는 개념에 기초해 타국과 무역·투자 협정을 맺을 수 있어야 한다고 했다. 선도국과 후발국이 교역할 때, 선도국은 후발국이 자체 생산을 할 수 있도록 차관 제공 등 지원과 도움을 줄 필요가 있다는 것이다.

- 휴대전화 기술 수준이 비슷한 두 국가가 스마트폰을 교역하면 누구도 큰 손실을 보지 않는다. 그러나 한 국가가 바나나만 수출하고 다른 국가는 트랙터만 수출한다면 바나나를 수출하는 국가는 저개발, 저성장에 머물 수밖에 없다. “자유 무역은 모두에게 이롭다”는 주류 경제학 주장은 허구라는 것이다.

“자유무역만 하면 한 나라는 거지가 된다.”

- 자유 무역만 하는 나라는 거지가 된다는 게 데사이 주장이다. “자유 무역은 한 나라가 생산성이 높다는 이유로 다른 나라 시장에 침범해 산업을 파괴할 자유를 요구하는 것이다.”

- 존 메이너드 케인스(John Maynard Keynes, 1883~1946)는 1933년 ‘국가의 자급자족’(National Self-Sufficiency)이란 글을 썼다. 자유 무역을 절대 신념으로 삼았던 케인스는 무분별한 국제화와 개방 경제가 오히려 자국 경제에 위기를 가져올 수 있다고 경고했다.

- 완전한 자급은 불가능하지만 가능한 한 국내 생산과 금융을 강화하는 방향으로 나가야 하며, 무역과 자본 흐름에 대한 전면적 개방은 점차 축소돼야 한다고 했다. 사회적 안정과 경제적 실험 토대를 위해 일정 수준 이상의 자급자족이 필요하다는 것이다.

- 사상, 지식, 예술, 교류 등은 국제적이어야 하지만 물건(상품), 특히 금융은 최대한 자국 기반 위에서 해결해야 한다고 했다. 데사이는 이런 케인스 주장을 소개하며 “어릴 때는 자유 무역이 좋은 것으로 알았지만, 실은 제국주의로 이어지고 우울증과 경기 침체, 실업을 유발한다는 것을 깨달았다. ‘자급자족’이 회귀할 가치가 있다는 것에 전적으로 동의한다”고 했다.

왜 노동자들은 우파 정당을 지지하는가.

- 트럼프는 제조업으로 번성했다가 쇠락한 러스트 벨트(Rust Belt·미 중서부와 동북부의 전통적 중공업 지대) 지지를 기반으로 대통령에 당선됐다. 저소득층과 노동자 계급의 지지를 받고 부상하는 유럽 극우 정당의 사례도 적지 않다.

- 데사이는 “중도 좌파 정당들이 오랫동안 노동 계급을 버려왔기 때문”이라며 “노동자 계급의 사회적 기반을 개선하는 대신 형평성 정책에 몰두했다. 일부 여성과 흑인을 고무할 순 있겠으나 대다수 여성과 흑인이 겪는 삶의 문제는 돌보지 않았다”고 꼬집었다. 진보 정당들이 “일하는 사람의 문제를 소홀히 했다”는 것이다.

기자의 질문: 미국은 자국의 고통을 왜 한국에 수출하는가.

- 데사이에게 질문했다. “한국GM 부평공장 노동자들은 트럼프 관세 전쟁으로 직장을 잃게 될 위기다. 반면, 미국 노동자들은 한국 기업의 생산 기지 이전으로 일자리가 생길 것이다. 관세 전쟁은 ‘산업 공동화’라는 미국 사회 문제를 한국으로 수출하고 있다. 노동자들은 어떻게 대응해야 하는가.”

- 데사이는 이렇게 대답했다. “사회주의가 현실적으로 매우 필요하다는 것을 깨달아야 한다. 문제를 해결하기 위해 강력한 노동 운동이 필요하다. 노동 운동이 강했던 스웨덴의 경우 경기 변동으로 일자리를 잃을 상황이 발생할 수 있다는 걸 이해한 노사 및 정부가 정리 해고자들을 재교육하고 필요한 경우 타 산업에 재배치한다는 합의 매커니즘을 갖고 있었다.”

- “자유로운 자본 이동이 있기 전처럼 각 국가가 경제적 통제력을 갖고 있었다면, 한 나라의 고통을 다른 나라로 수출하는 일은 없었을 것이다. 각 나라가 겪고 있는 고통을 제거하는 일이 더 중요한 문제였을 것이다. 미국은 달러 시스템과 신자유주의 정책으로 빚어지는 고통과 불행을 교역 상대방에 수출하고 있다.”

평가: 중국이 ‘반제국주의 블록’을 주도? 선악 구도의 이분법.

- 데사이는 2022년 ‘히로시마의 긴 그림자’(The Long Shadow of Hiroshima: Capitalism and Nuclear Weapons)라는 글을 썼다. 히로시마 원폭 투하 후 핵무기가 세계 질서에 미친 정치·경제적 영향을 분석한 글로 자본주의 시스템과 패권국 미국을 비판했다.

- 데사이는 “미국 등 자본주의 강국은 핵무기를 공격적 자산으로 활용하지만, 소련 등 사회주의 진영은 주로 방어적 핵 전략을 펼쳤다”고 주장했다.

- 선뜻 동의하기 어려운 대목이다. 냉전 시대에는 미소 모두 공격·방어적 목적으로 핵 군비 경쟁에 나섰다. 소련도 공격 능력 강화와 핵 선제 공격 전략 연구를 지속했고, 미국도 전략적 방어 구축을 추진했다. 두 나라의 핵 전략에 ‘공격적·방어적’ 성격을 획일적으로 부여하는 것은 현실을 과도하게 단순화하는 오류에 다름 아니다.

- 데사이는 신자유주의 영향에서 벗어나 있는 중국을 ‘반제국주의 블록’을 주도할 나라로 높게 평가한다. 그러나 중국 역시 자국 경제 성장과 군사력 증강을 통해 지역과 글로벌 영향력을 확대하고 있는 패권국이다. 한국을 포함한 주변국은 중국의 경제적 압박에 산업 공동화 현상을 겪거나 주권 침해 문제를 제기하고 있다. 중국의 괄목할 만한 경제 성장 역시 민주정을 포기하거나 희생한 결과라는 불편한 사실을 환기할 필요가 있다.

- 데사이는 “북한은 브릭스(편집자 주 : BRICs, 미국이 주도하는 국제 질서의 ‘대안’을 지향하는 신흥 5개국을 뜻하는 단어다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국의 첫 글자를 조합해 만들었다.)에 속해 있지는 않지만, 북한은 중국과 러시아와 매우 긴밀한 관계를 맺고 있다”며 “경제·정치적으로 어쩌면 군사적으로도 서로를 기꺼이 지지하는 반제국주의 블록이 점점 더 연대하고 있다”고 평가했다.

- 러시아·우크라이나 전쟁을 매개로 북한과 러시아가 정치·군사적으로 긴밀하게 유착한 상황은 한반도 안보에 또 다른 위기와 긴장감을 불러오고 있다는 점에서 ‘반제국주의 블록’에 대한 데사이의 장밋빛 전망은 쉽게 수용하기 어려운 면이 있다.

미증시 월봉으로 보면 큰사건으로 크게 출렁이며 차익챙기는경우가 여럿 생긴다 생각합니다. 때마다 격차는 확연해진다 알고있고요 최근 두곳다 트럼프때이고요 아얘 그렇다 알려진 사람을 선택하는건 혼돈을 선택하는걸지도 모릅니다. 그게 점점 국내주가마냥 출렁이기 반복하며 눕는듯한거보면 모르겠습니다. 그렇게 나무마냥 이나라 괴이한 부동산마냥 계속 성장만하는듯한 거품의 상승.. 마치 일자리 모두를 ai에 넘기지 않으면 주가와같이 망할거라 협박을하는것마냥 쏠림이 심한건지 광고좀 어지간히하지ㅡ 뭐 부동산은 가치상승이 덜하잖냐라지만 기술도 마찬가지죠 어느시기 이상되면 사양되는건 동일하고요 한계도 있고요.ㅡ 이미 인간의 관찰범위를 넘어선 과학에서 불확실만이 결론이 나는 대부분이 드러난 세상에서ㅡ 기술 핑계로 자본으로 권력을 몰아먹는것도 한계에 다다른걸지도 모른다 생각합니다. 더 이상의 기능적 분업화는 비인간화나 비효율을 전제로 한다 할 정도로 왠만히 기술로인한 편의는 인간이 다 이루엇다 생각하고요. 그 지독한 경쟁으로 몰아쳤으니까요. 이건 발전이라고 말하면 안됀다고도 생각합니다. 앞으로 가는게 없어요 별로.. 그저 거대한 공정해보이는 체계나 도박판만들어서 몰아먹어서ㅡ 누군가는 좌절해서 삶을 접건 나라가 물에잠기건 쓰레기에서 살건 병걸려죽건 아무도 ‘인지’조차 할 수 없는 비인간적 시스템 ‘자본체계’ 익명을 지켜주는 투자. 국경을 넘는 자본의권력은 아얘 노골적으로 보고있죠 어쩌면 애초에 투자경고를 좀더 자세히했어야하지 않나 싶습니다. 투자의 결과는 개인이 책임지는겁니다. 가 끝이아니고 금전적인건 물론이고 그에 따르는 사회적 인적 환경적 변화에 대해서까지 끝까지 법적사회적금전적 책임을 모두 지셔야 합니다.라고ㅡ 사실 이것도 실현하기 조차 불가능한게 자본체계죠? 누가 투자한다고 할때 투자 어디어디할지 다 알려주나요? 투자자가 다 관리는 가능하고요? 그것조차 귀찮아서 그것도 투자에 포함한다 생각하잖아요? 차라리 사람 직접 죽이는게 훨씬 덜야만적이잖나요? 피라도보면 생각이 바뀔지도 모르니까요ㅡ 그러니 세상이 앞으로가는지 뒤로가는지도 모른다고 한겁니다 무책임 무감각 무시를 편의라고 포장해서요

푸하핳 옆으로 기진 않네요 쓸데없는 말이었습니다

마지막 소제목 반제국블록에서 ㅡ중국경제성장에 의한 압박으로 주변국의 주권에 영향을 줬고 민주정을 희생하거나 포기한 결과라는말이 그러니까 반제국주의인데 제국처럼 행동했다는 말이죠? ㅡ왜 민주정이 나오는지 모르겠네요 국가체계하고 세계외교관계가 모두 민주정으로 통일된 세상도아니고 외교기본이 정글이라 이해하는 사람도 수두룩한데 민주정 언급은 좀 이상하네요 제가 잘못이해한걸수도 있고요. 또다른 권력 편중임을 지적했으면 모르겠지만 아래위로 비판의 논점이 일부러 피한건지 어쩐지 딴지거는느낌이에요 저 그거 잘하는데 곁가지물고 도망가기.. 이 댓글처럼