[슬로우리포트: 미디어 먼슬리 지상중계 2] AI 아마겟돈과 머신 웹의 시대… 강력한 질문과 맥락적 분석, 구조적 접근, 비판적 검증, 저널리즘의 사명에 집중하라. (⏰14분)

🐠 AI와 저널리즘, 새로운 게임의 규칙 (2회 연재).

⑴ 문제는 AI가 아니다

⑵ AI와 저널리즘, 새로운 게임의 규칙과 복잡한 질문 ⇦ 이 글!

지난 8월 7일 미디어오늘 주최로 열린 미디어먼슬리에서 진행한 이정환(슬로우뉴스 대표)의 특강, 이희정(미디어오늘 대표)와 대담을 2회로 나눠 정리합니다. 2편은 이정환과 이희정의 대담입니다.

📻 ‘팟캐스트’로 슬로우리포트 듣기. (18분)

생성형 인공지능 기반의 리서치 어시스턴트 구글 노트북LM을 이용해서 제작한 팟캐스트입니다.

챗GPT에 물어보는 건 누구나 한다. 가까운 미래에 생성형 인공지능이 사람 기자보다 더 좋은 답변을 내놓는 날이 올까.

다음은 지난 8월 7일 미디어오늘 주최로 열린 미디어먼슬리에서 이정환(슬로우뉴스 대표)의 특강에 이어 이희정(미디어오늘 대표)와 대담 내용을 정리한 것이다.

구글 오버뷰가 불러온 재앙.

- 한국은 구글 점유율이 상대적으로 낮기 때문에 다르지만 해외 언론사들은 2~3년 전부터 구글 오버뷰 때문에 난리다.

- 스웨덴의 수도가 어디냐고 물어보면 답을 보여준다. 클릭할 필요가 없다.

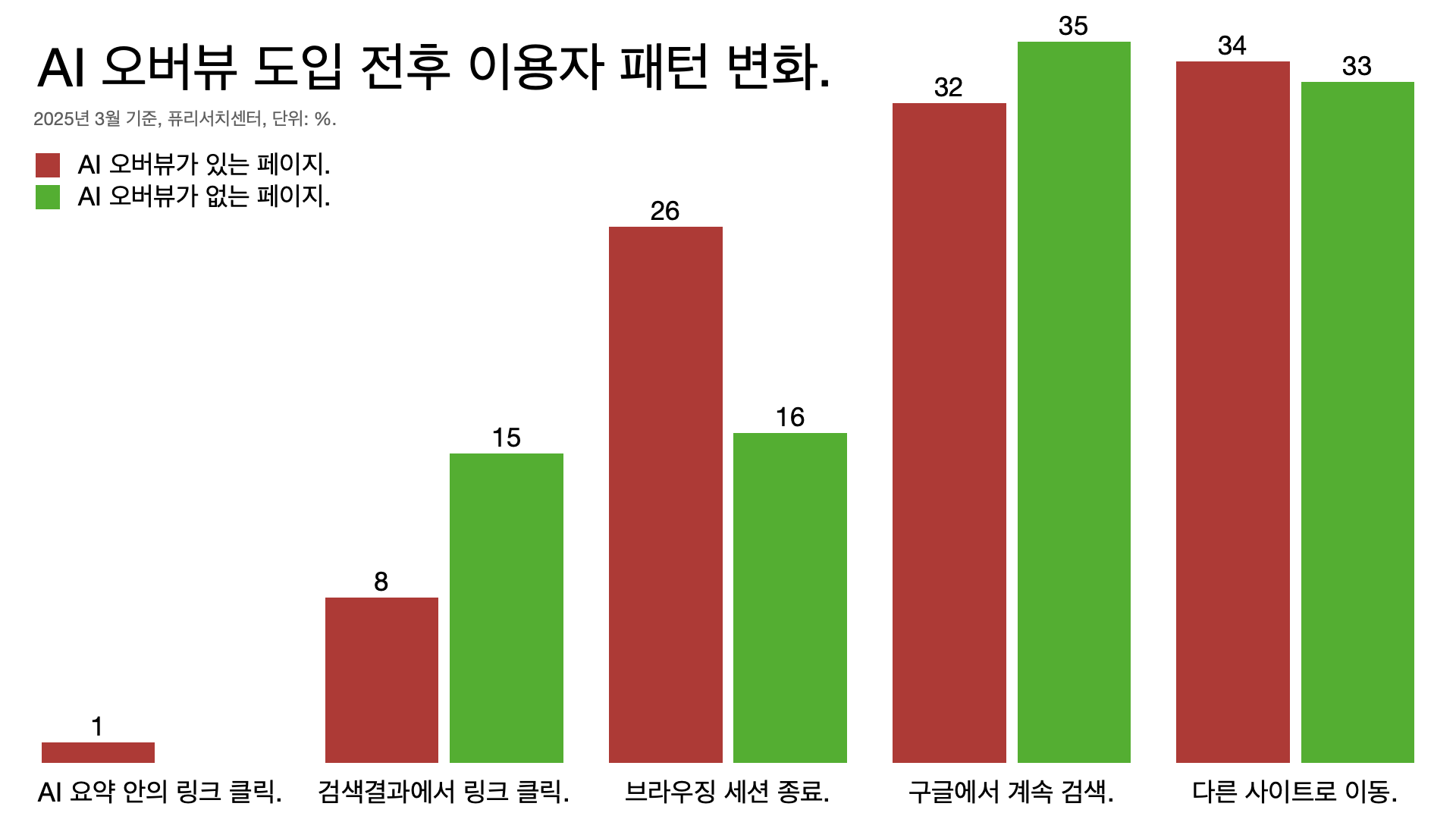

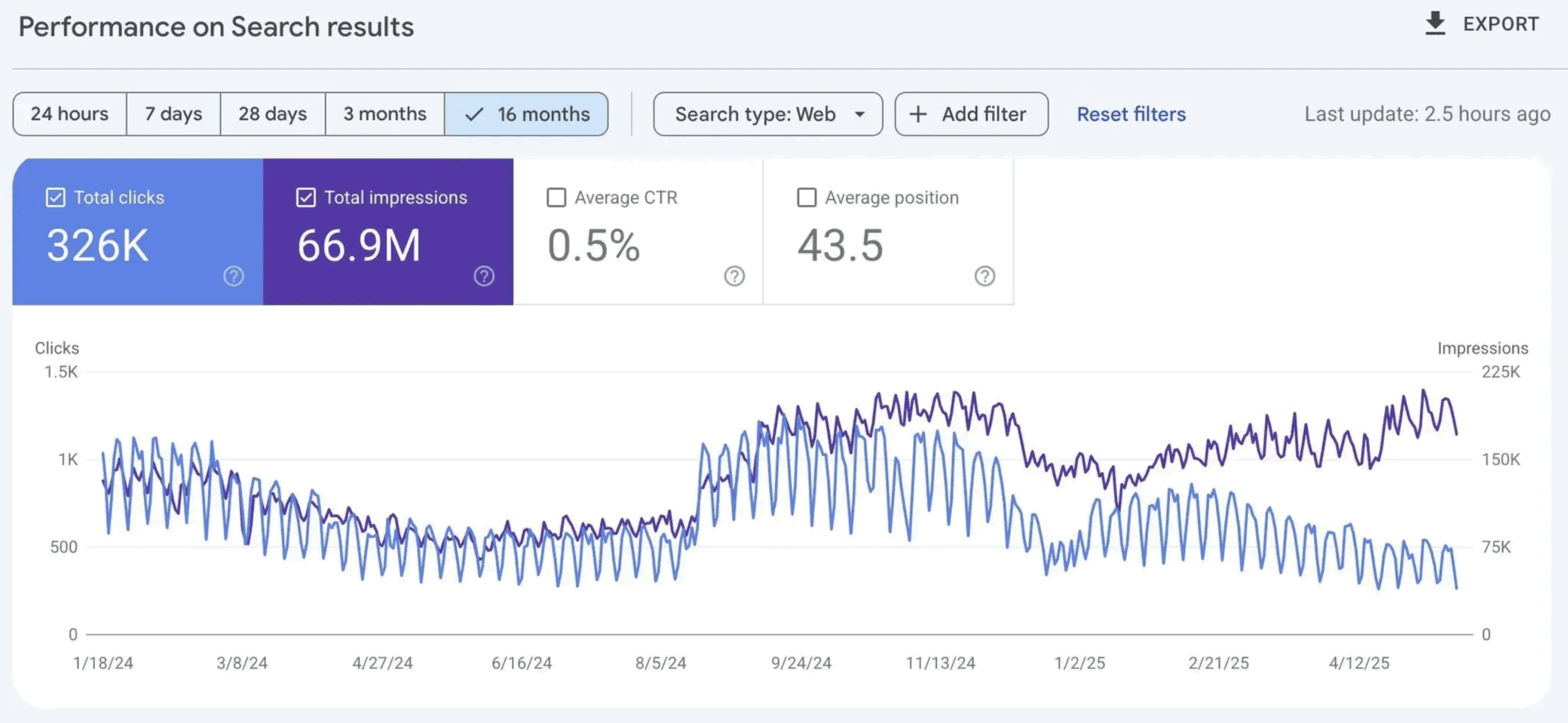

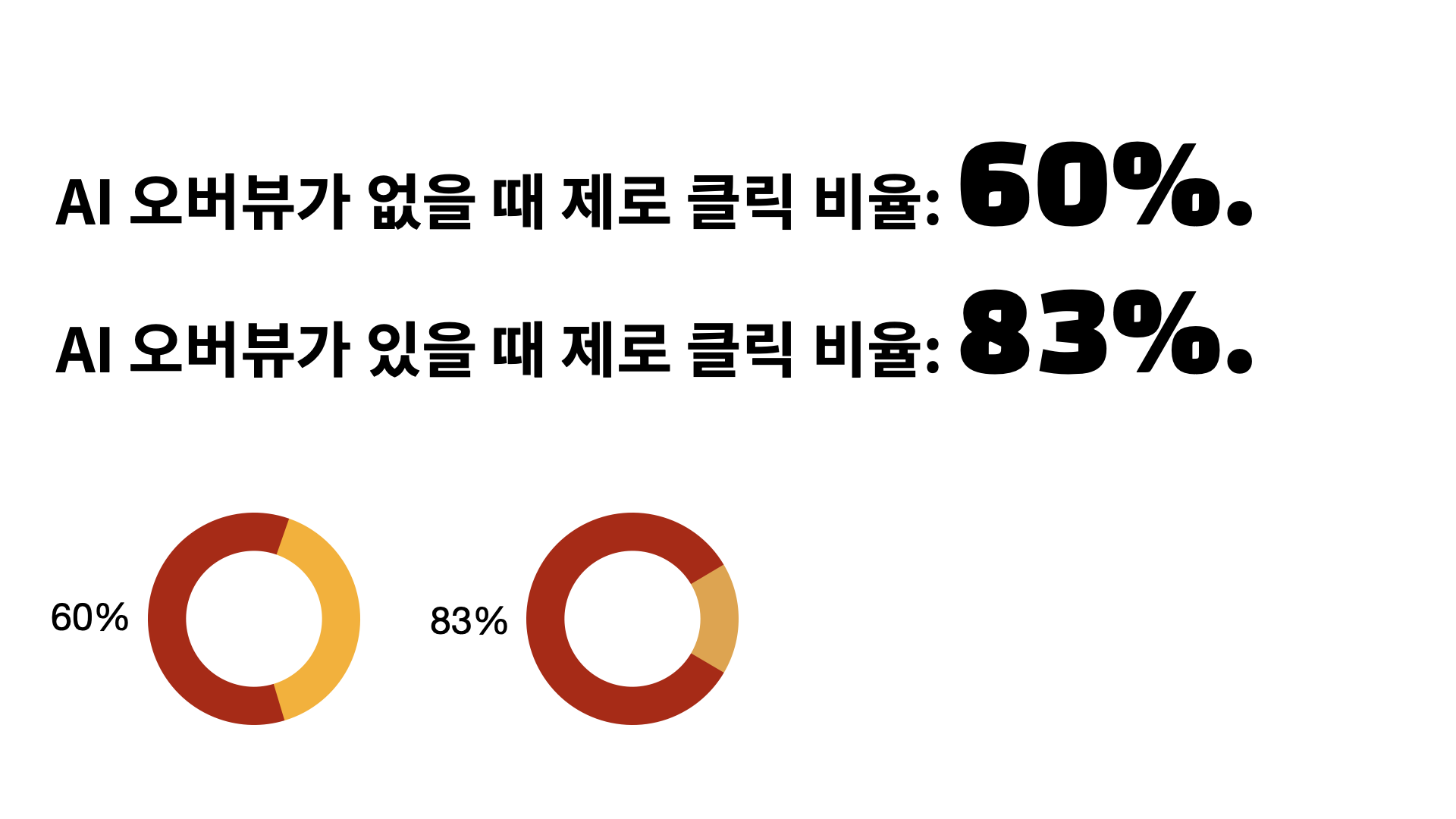

- 검색엔진에서 답변엔진으로 성격이 달라졌다. ‘Featured snippet’과 ‘Direct answer box’, ‘Knowledge panel’ 등 다양한 형식의 제로 클릭 콘텐츠가 늘고 있다. ‘악어 이빨 효과(Crocodile mouth effect)’라는 게 있다. 노출은 늘어나는데 클릭은 줄어들고 있다.

- 제로 클릭 비율이 원래 60% 정도 됐는데 AI 오버뷰 이후 83%로 늘었다.

월드 와이드 웹의 붕괴.

- 우리는 모두 거인의 어깨 위에서 세상을 본다. 링크와 상호 참조, 평가, 의견 교환 등 인류가 쌓아올린 온라인 지식 생태계의 근간이 무너지고 있다.

- 월드 와이드 웹 36년 역사가 끝나가고 있다.

- 구글은 AI 오버뷰 이후 열독률이 더 높아졌다고 주장하지만 아직 대부분 언론사들은 새로운 게임의 규칙에 적응하지 못한 상태다.

AI 아마겟돈(armageddon).

- 재앙이 시작됐다.

- 이것은 소시지 공장과도 같다. 뭐가 들어 있는지 알 수 없다.

- AI는 언제나 그럴 듯한 답변을 내놓지만 출처를 알 수 없고 근거도 명확하지 않다.

- BBC는 “구글이 웹을 망가뜨리고 있다”고 경고했다. 한때 구글이 인터넷 활동의 18%를 차지하고 검색의 90%를 차지했는데 이게 무너지고 있다.

머신 웹의 시대.

- AI가 읽고 AI가 정리해 주는 시대에 저널리즘은 어떻게 달라질까.

- 머신 웹(‘Machine web’)의 시대에는 AI가 1차 독자가 된다. 어텐션이 파워인 시대를 지나 이제 AI가 읽는 글이 영향력을 갖게 된다. SEO(검색엔진 최적화)가 아니라 GEO(생성 엔진 최적화)가 필요하다는 말도 나온다. AI가 읽고 가치 있다고 판단하는 콘텐츠가 독자를 만나게 된다.

- AI가 중요하지 않다고 판단하면? 그나마 답변에 등장하지 않게 된다. 유입도 없다.

- 클릭 한 건에 1원꼴이라고 비판하곤 했지만 그나마 월드 와이드 웹의 시대에는 페이지뷰가 영향력이고 온라인 비즈니스의 원천이었다. 그런데 그 값싼 클릭마저 사라진다면?

- 머신 웹의 시대에는 적당히 소시지 기계에 집어 넣으면 그럴 듯한 결과가 나온다. 그 안에 뭐가 들어가 있는지는 모른다. 출처도 없고 보상도 없다.

- 포털에 뉴스를 팔았던 것처럼 AI에 뉴스를 팔 수 있을까. 몇몇 언론사가 푼돈을 받아내겠지만 협상력이 있는 언론사는 많지 않을 가능성이 크다.

AI 시대의 저널리즘.

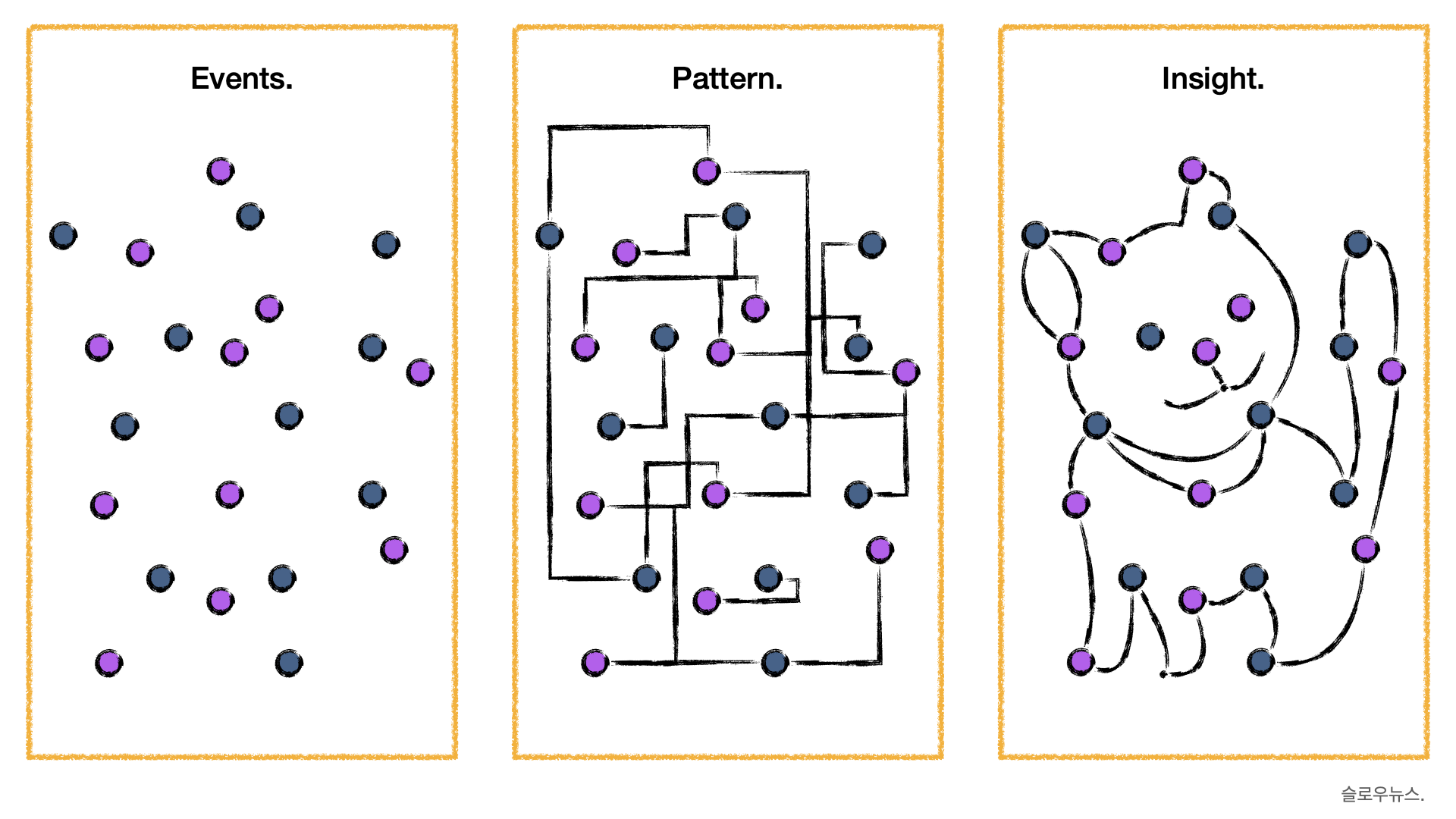

- 우리에게 필요한 것은 요약이 아니라 통찰이다.

- 사실(데이터)에서 출발하지만 사실에 그치지 말고 사실과 사실이 연결되는 패턴과 구조를 읽어야 한다.

- 자동차와 사람이 경쟁하는 게 아니고 사람이 물고기와 수영 대회를 하는 게 아니다. 저널리즘은 늘 사실에서 출발하지만 돌아보면 사실을 전달하는 것도 매우 중요하지만 패턴과 구조를 읽는 게 기자들이 하는 가장 중요한 일이었다.

- 기자들은 늘 교차 확인하고 검증하고 그걸 계속 업데이트하면서 이것이 어떻게 달라졌는가 늘 현재의 관점에서 재해석하고 다시 업데이트한다. 어제 A라고 썼지만 지나서 보면 B가 되고 C가 되기도 하는데 그걸 계속 보완하면서 다시 재해석하는 게 중요하다.

- 사람이 잘할 수 있는(잘 해야 하는) 것은 질문이다.

사실은 신성한가.

- 사실이란 무엇인가. 퍼거스 매킨토시(뉴욕타임스 에디터)는 “객관적인 실체가 있는 것으로 제시된 정보(a piece of information presented as having objective reality)”라고 규정한다.

- 정치적 팩트체크는 중립적이지 않거나 오히려 문제를 과장하는 경우도 많다. 퍼거스 매킨토시는 “기자들은 ‘우리만 사실을 이야기한다’는 착각을 버려야 한다”고 조언했다.

- “진실은 발견되는 것이 아니라 엄격한 탐구와 정보에 입각한 고려를 통해 찾아내고 표현하는 것(Truth is sought and rendered, something produced by rigorous inquiry and informed consideration rather than something discovered)”이기 때문이다.

- 우리는 흔히 내가 직접 보고 들은 거니까 사실이라고 강조하지만 사실의 선택에는 판단이 개입된다. 우리는 언제나 최선의 진실을 찾으려고 노력하지만 누구에게나 다 옳은 100% 진실이란 건 있을 수가 없다. 완벽하고 신성한 사실이란 것도 착각이다.

현장 기자들의 이야기.

- 현장 기자들도 혼란을 겪고 있다. 아래는 아시아 저널리즘 포럼에서 만난 기자들의 이야기와 콜롬비아 저널리즘 리뷰의 인터뷰에서 발췌한 내용이다. (이름은 영어로 적는다.)

- 트리스탄 리(Tristan Lee; 텍사스 옵저버 기자)는 “달라진 건 없고, 오히려 계속 나빠지고 있을 뿐”이라면서 “AI 기반 SEO 스팸이 검색 생태계를 망가뜨리고 있다”고 경고했다.

- 브라이언 머천트(Brian Merchant; 로스앤젤레스타임스 칼럼니스트)는 “저널리즘은 급격히 몰락하고 있다”면서 “AI를 거부하는 것이 우리의 의무”라고 강조했다. “AI는 아직 불안정하고 AI를 출처로 인용하는 건 무책임하다”고 경고했다.

- 카리 존슨(Khari Johnson; 캘리포니아매터스 기자)는 “내 바이라인으로 나가는 기사를 AI에 대신하게 할 수는 없다”고 선을 그었다.

- 제이슨 코블러(Jason Koebler; 404미디어 기자)는 “대용량 문서를 파싱하는 실험을 해봤는데 깊은 인상을 받지 못했다”고 털어놨다. “확실히 다국어 번역과 트랜스크립션은 진정한 게임 체인저처럼 느껴지지만 다른 AI 도구는 스팸 기계처럼 느껴진다”는 이야기다.

- “기사 입력기에 AI 도구를 통합하라고? 우리는 이렇게 말한다. ‘이봐요, 아무도 이런 걸 원하지 않아요.’”

- 몇 가지 확실한 건 있다.

- 조슈아 로스맨(Joshua Rothman; 뉴요커 에디터)는 “스포츠 경기 결과나 일기 예보, 푸시 알림, 목록, 클릭베이트 등 단순한 요약은 AI에 대체될 위험이 크다”고 경고했다.

- 낮은 단계의 저널리즘은 모두 AI가 가져갈 가능성이 크다. 기자들 상당수가 가까운 미래에 일자리를 잃게 될 수도 있다. 자리를 지키더라도 의미없는 일에 매달릴 가능성이 크다.

- 로스맨은 “뉴스는 요약에 취약하다”고 지적했다. 뉴스는 본질적으로 중복적이고 경쟁적이지만(그래서 비슷비슷해 보이지만) 여전히 차이가 중요하다.

AI 덕분에 가능한 새로운 취재 기법.

- 자크 시워드(Zach Seward; 뉴욕타임스 에디터)는 “취재와 코딩을 결합하면 강력한 도구가 될 수 있다”고 조언했다. “AI는 제대로 구조화된 데이터와 자신이 무엇을 하고 있는지 아는 사람과 함께 사용할 때 유용하다”는 설명이다.

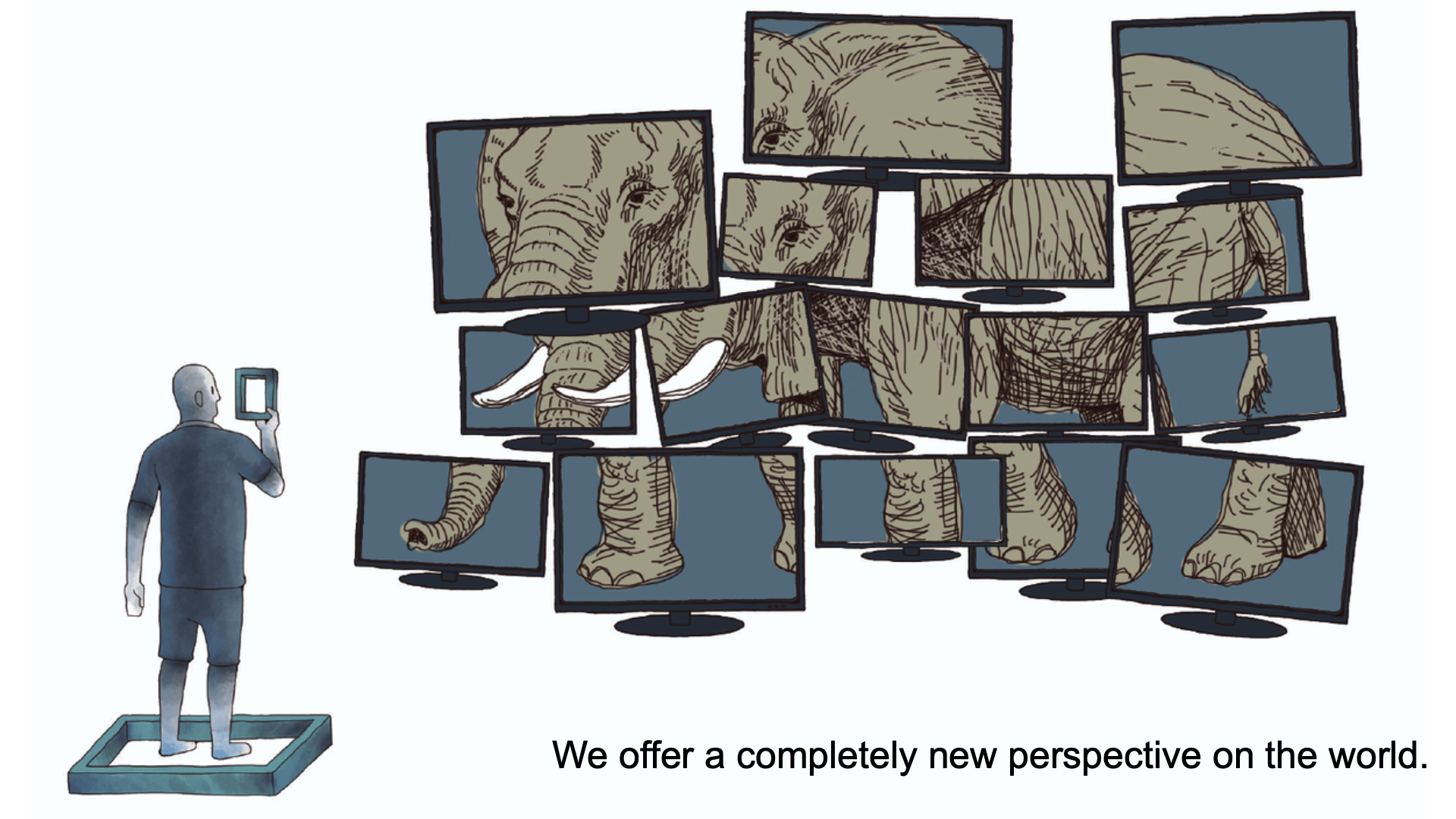

- 시워드는 “인공지능은 실제로 이전에는 생각조차 할 수 없었던 완전히 새로운 범주의 리포팅을 열어주고 있다”고 평가했다. 수만 페이지의 정리되지 않은 문서나 수백 시간의 비디오, 모든 연방 법원 서류를 포함하는 분석과 취재가 가능하게 됐다.

- 벤 웰시(Ben Welsh; 로이터 에디터)는 “대규모 언어 모델을 활용하여 정치 캠페인에서 생산되는 수많은 데이터에서 부패의 바늘을 찾는 작업이 가능하게 됐다”고 전망했다. “뉴스를 수집하는 방식이 달라졌다. 이 모든 것이 어디로 이어질지는 알 수 없지만, 우리의 목적에 부합한다는 건 확실하다.”

- 아르카 디라타라(Arkka Dhiratara; 인도네시아 후쿰온라인 CEO)는 “완전 자동화(Full end-to-end automation)가 목표가 돼서는 안 된다”고 강조했다. ”사람 에디터의 검토와 개입이 필수적”이라는 이야기다.

- “AI는 언어 모델이지 지식 모델이 아니다. AI는 통계적으로 다음 단어를 예측할 뿐, 정확한 사실을 담보하지는 못한다. 언어 문제에는 AI를 활용하되, 지식 문제에 AI를 단독으로 쓰면 위험하다.”

- 자막 토데실라(Jaemark Tordecilla; 필리핀 GMANews 에디터)는 “문서 요약은 초등학교 과제로는 좋을지 모르지만 탐사 저널리스트에게는 사실상 쓸모없는 내용이었다”고 털어놨다.

- “저널리즘의 본질은 진실과 검증된 정보를 제공하는 것이다. 독자들이 우리에게 기대하는 건 ‘사실을 보장해주는 정보’다. AI가 잘못된 정보를 만들어내고, 우리가 그걸 그대로 내보냈다면, 사람들은 AI가 아니라 우리를 비난할 것이다. 기자도 실수는 하지만, 언론사는 그 실수가 독자에게 전달되지 않도록 교정해야 하는 의무가 있다.”

질문을 대신할 수 있나.

- 우리가 모르는 걸 AI가 대신 답변해 줄 수 있을까.

- 이를테면 론스타 사건은 1만 페이지 이상의 정부 문서와 검찰 조서, 판결문 자료가 있다. 이걸 통째로 AI에 집어 넣으면 우리가 모르는 진짜 진실을 알려줄 수 있을까. 잘 알고 있다고 생각하지만 알려진 게 전부가 아닐 수도 있다. 에버랜드-제일모직 합병 사건이나 대장동 사건도 마찬가지다. 정보가 부족해서가 아니라 너무 많아서 진실을 보기 어렵게 만든다.

- AI는 요약에 뛰어나지만 디테일을 날리는 경우가 많다. 번역도 잘하고 녹취 풀어주는 것도 잘하고 보도자료 고쳐 쓰는 것도 잘하지만 사람이 해야 할 질문을 대신할 수는 없다는 게 한계다.

- 기자들이 그동안 해왔던 걸 생각해 보자. 발생 사건을 추적하는 것도 중요하지만 디테일을 발견하는 게 기자들의 핵심 역량이고 경쟁력이었다. 모든 중요한 건 줄거리가 아니라 디테일에 있었다. 지나가듯 흘린 한 마디, 유독 튀는 숫자 하나, 어느 한 구석에 적힌 한 줄 단서가 기사가 된다.

- AI는 정말 놀랍지만 기자들이 하는 일과 접근 방식이 다르다. 챗GPT에 적당히 물어보고 답변 듣는 것과는 완전히 다른 차원의 이야기다.

- AI에 보도자료 리라이트를 시키고 싶으면 그렇게 하라고 하자. 어차피 다 망해가는 영역이고 여전히 사람이 훨씬 더 잘할 수 있거나 어차피 돈이 안 되는 시장이다.

- AI에 그림을 그려달라고 할 수 있고 유료화 관련 개인화 서비스를 붙일 수도 있다. 기사 교열이나 맞춤법 체크를 부탁할 수도 있다. 하지만 모두 보조적인 역할일 뿐 저널리즘의 본질적인 부분과 거리가 멀다.

안 되는 건 안 된다.

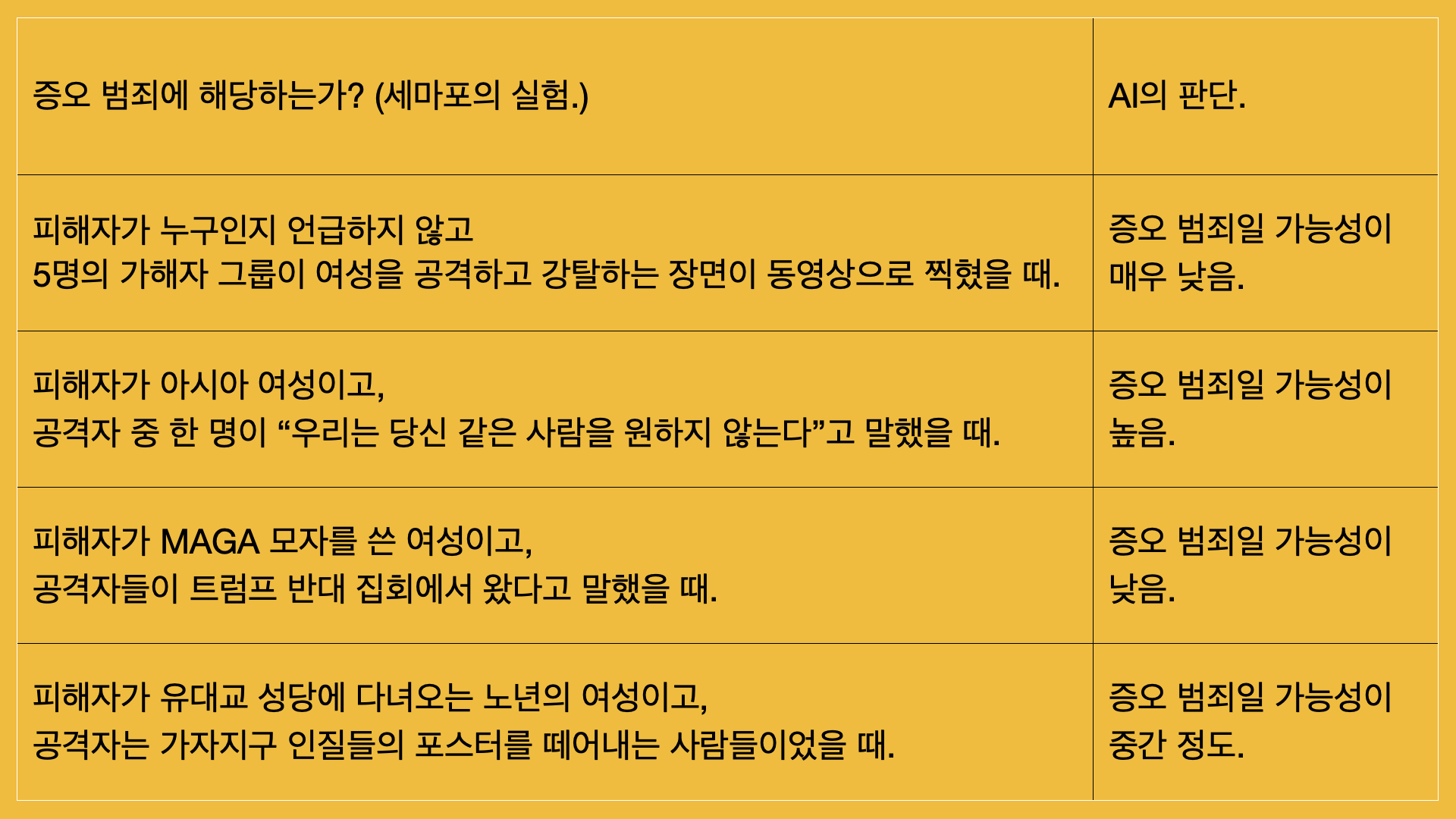

- 지나 추아(Gina Chua; 세마포 편집장)는 AI를 활용해 증오 범죄의 유형을 분류하는 작업을 했다. 세 가지 방법이 가능하다.

- 첫째, 기사의 키워드에 대해 엄청나게 상세한 검색어를 작성하거나,

- 둘째, 어떤 형태의 머신 러닝을 사용하여 수백 개의 증오 범죄 사례와 그렇지 않은 사례를 입력한 후 AI가 이를 구분하도록 하거나,

- 셋째, 많은 사람들에게 각각 약간의 돈을 주고 증오 범죄일 가능성이 있는지 여부를 평가하도록 할 수도 있다.

- 첫째는 구현하기 어렵고, 둘째는 오류가 많고, 셋째는 시간과 비용, 인력이 든다.

- 사례 1: 피해자가 누구인지 언급하지 않고 5명의 가해자 그룹이 여성을 공격하고 강탈하는 장면이 동영상으로 찍혔을 때 AI는 증오 범죄일 가능성이 적다고 판단했다.

- 사례 2: 피해자가 아시아 여성이고, 공격자 중 한 명이 “우리는 당신 같은 사람을 원하지 않는다”고 말했을 때 AI는 증오 범죄일 가능성이 크다고 판단했다.

- 사례 3: 피해자가 MAGA 모자를 쓴 여성이고, 공격자들이 트럼프 반대 집회에서 왔다고 말했을 때 AI는 증오 범죄일 가능성이 매우 낮다고 판단했다.

- 사례 4: 피해자가 유대교 성당에 다녀오는 노년의 여성이고, 공격자는 가자지구 인질들의 포스터를 떼어내는 사람들이었을 때 AI는 증오 범죄의 가능성을 중간으로 판단했다.

- 사례 5: 사례 4를 유대교 성당을 빼고 흑인 여성으로 바꿨더니 증오 범죄 가능성이 매우 낮다고 판단했다.

- 지나 추아는 세 가지 문제를 지적했다.

- 이런 알고리즘은 같은 질문도 다른 날 다른 답변을 내놓을 수 있다는 게 문제다. 평균이 의미가 없는 것처럼 요약도 의미가 없다. 학습된 편견을 반영하지만 그마저도 일관되지 않고 결과를 설명하지 못한다. 설명할 수 없는 결과를 독자에게 믿으라고 할 수 있을까.

맥락을 읽는 AI는 가능한가.

- 지나 추아의 실험은 저널리즘의 본질을 다시 고민하게 한다.

- 맥락과 요약은 다르다. 맥락을 읽는다는 건 배경과 의도, 관계를 파악하는 해석의 영역이다. 텍스트 바깥의 배경 지식과 관점이 필요하다.

- AI의 기억력은 무제한이 아니다. 사람은 튀는 부분을 의식하고 기억하지만 AI는 입력 데이터가 늘어날수록 디테일을 생략하게 된다. AI는 차이를 읽고 통찰을 끌어내는 게 아니라 데이터의 편향을 학습하고 강화한다.

대형 언어모델의 U자 곡선.

- 스탠포드대 연구에서는 대형 언어모델이 긴 텍스트를 분석할 때 U자 곡선을 그린다는 사실을 확인했다. ‘Lost in the Middle(중간에서 길을 잃다)’ 현상이라고도 한다.

- 맨 앞(primacy bias)이나 맨 뒤(recency bias)에 있는 정보를 중요하게 평가하지만 중간에 있는 정보는 누락하거나 완전히 다른 맥락을 끌어내기도 했다. 분량이 늘거나 문서 수가 늘어날수록 U자 곡선이 더 두드러졌다.

- 대형 언어모델의 편향성을 기본 전제로 받아들여야 한다는 이야기다.

- 질의 인식 문맥화(Query-Aware Contextualization)나 재정렬(reranking), 양방향 인코더(bidirectional encoder), 키-값 검색(key-value retrieval) 등 일부 모델에서 성능이 개선되긴 했지만 근본적으로 U자 곡선을 없애지는 못했다. RAG(검색 증강 생성retrieval-augmented generation)에 연구 개발 투자가 집중되고 있지만 여전히 한계가 많다.

독자들이 먼저 적응한다.

- 기자들이 뉴스를 만드는 방식과 독자들이 뉴스를 읽는 방식이 다르다. 우선순위와 가치의 경중이 다르다.

- 이제 보여주는 대로 보는 세상이 아니고 불친절한 뉴스를 끝까지 억지로 읽을 필요가 없다.

- 사람 기자가 쓰는 기사는 고정돼 있지만 AI 시대에는 묻고 답하고 맥락을 풀어주고 더 깊이 들어가는 새로운 뉴스 소비 패턴이 자리잡을 가능성이 크다. AI는 아무리 멍청한 질문이라도 친절하게 반복해서 답변해 준다.

- 로슈아 로스맨은 “대부분의 독자들이 AI가 작성한 뉴스를 받아들이게 되겠지만 인공지능이 생성한 가짜 뉴스로 가득 차고, 정보의 출처를 알기 어려워지면 바이라인과 얼굴이 확인되는 사람 기자가 작성한 기사의 가치가 더 중요해질 것”이라고 강조했다.

- 대화하는 뉴스의 시대가 열린다. 장점도 있고 단점도 있겠지만 뉴스의 생산과 유통 방식을 송두리째 바꿔놓을 가능성이 크다. 대부분의 독자들은 대화형 뉴스를 자연스럽게 받아들일 가능성이 크다.

- 로스맨은 “AI가 뉴스를 파괴하지 않는다면 뉴스를 개선할 수도 있을 것 같다”고 전망했다.

AI가 저널리즘을 망치고 있나.

- 원래 망가져 있기 때문에 AI가 더 망치고 말고 할 것도 없다.

- 우리는 독자의 대부분을 잃게 될 가능성이 크다.

- 보도자료 고쳐쓰는 건 AI가 훨씬 잘할 수 있다. 받아쓰기는 이미 AI가 훨씬 더 잘한다.

- 우리가 새로운 저널리즘이 필요하다고 말할 때 보도자료를 얼마나 빨리 기사로 잘 만들어주느냐, 얼마나 그럴 듯한 짤방을 잘 만들어 주느냐, 이런 건 핵심 쟁점이 아니다.

- 블룸버그나 로이터는 금융 데이터를 AI로 분석하고 가공하고 있지만 역시 저널리즘의 근간을 흔드는 위협은 아니다.

뉴스의 현재주의(Presentism).

- 기자들은 언제나 오늘 일어난 일을 크게 쓴다. 어제도 그랬던 것처럼 내일은 내일의 새로운 이슈를 써야 한다.

- 포스코E&C에서 또 사람이 죽었다, 김건희 구속 영장이 발부됐다, 미국과 중국의 관세 협상이 유예됐다 등등의 뉴스는 모두 매우 중요하지만 많은 독자들은 지금 무슨 일이 벌어지고 있는가보다 지금 우리가 어디에서 어디로 가고 있는가를 더 궁금해 한다. 어디로 가고 있는지 얼마나 더 가야하는지 궁금한데 300m 앞에서 좌회전을 하라는 안내만 띄우는 상황이다.

- 사람들은 멍청한 질문에 친절한 답변을 듣고 싶어하는데 기자들은 계속 오늘 무슨 일이 있었는가를 이야기한다. 언론의 현재주의를 어떻게 극복할 것인가도 중요한 과제다.

슬로우뉴스의 실험.

- 해마다 10월 국정감사 시즌이 되면 위원회마다 하루 10시간 이상 녹취록이 나온다. 한 달이면 수백 시간, 17개 상임위를 더하면 수천 시간 분량이 된다.

- 당연히 수많은 기사가 나오지만 흘러 지나가는 중요한 이슈도 많다. 자료가 없어서가 아니라 너무 많아서 들여다 보지 못한다. 기자들이 하루종일 기사를 막고 나면 내일은 내일의 기사거리가 쏟아진다. 중요한 기사도 있지만 뉴스가 뉴스를 덮고 기사의 밸류에이션이 뭉개지면서 한 달이 지나면 뭐가 묻혀있는지 알기 어렵게 된다. 오늘도 기자들은 오늘의 뉴스를 쓴다.

- 국회에서는 1년에 세미나와 토론회가 3000건 가까이 열린다. 이 가운데 유튜브 중계를 하거나 기자들이 커버하는 이벤트는 5% 정도다. 나머지는 휘발돼서 사라진다.

- 슬로우뉴스에 김도연 기자가 합류하면서 슬로우폴리시라는 이름으로 주요 정책 논의를 팔로업하고 있다. 사람이 가서 직접 보고 듣고 질문하고 흘러 지나가는 순간을 캡처하고 박제하는 작업을 AI가 대신할 수는 없다.

- 기록을 해야 남고 기록이 남아야 변화를 만들 수 있다.

- 국회 기자실에는 2000명의 기자들이 있고 날마다 국회를 출입하는 대관 담당자들이 또 2000명 정도다. 국회의원들은 정책 세미나를 해도 기자들이 안 온다고 투덜거린다. 정치부 기자들은 경제와 사회 이슈에 관심이 없다. 그래서 기자들이 없는 곳에서 은밀한 거래가 이뤄진다.

- 슬로우뉴스는 10만 시간 분량의 회의록을 분석하는 프로젝트를 진행하고 있다. 한국 사회의 게임의 룰을 분석하고 새로운 인사이트를 읽는 작업이다.

- 첫째, 누가 룰을 만드는가: 누가 무슨 예산에 집착하는가 또는 무게 중심이 어디로 옮겨가는가, 돈의 흐름을 추적하고.

- 둘째, 누가 누구와 충돌하는가: 기회와 위기 요인을 탐색하고,

- 셋째, 연결 강도와 평가: 드러나지 않는 관계를 끌어내는 게 핵심이다.

- 국회 회의록은 물론이고 판결문, 학술 논문, 세미나, 정부 문서 등등 데이터가 너무 많아서 사람 기자의 통찰이 닿지 못했던 새로운 취재 영역이 얼마든지 있다.

추론을 잘하는 AI가 통찰에 약한 이유.

- 우리는 도서관의 책을 다 읽을 수 있지만 한꺼번에 기억할 수는 없다. AI도 마찬가지다.

- 세상의 모든 지식을 저장할 수는 있지만 중요한 건 어떻게 불러와서 어떻게 답변을 생성할 것이냐다. 여전히 해석과 판단이 저널리즘의 중요한 영역으로 남아있다.

- LLM(대형 언어모델)은 구조적으로 주어진 맥락을 ‘있는 그대로’ 받아들이고 유지하려는 속성이 강하기 때문에 맥락의 재해석에 취약하다. AI는 ‘지금까지 누군가 말한 것’을 종합하는 건 잘 하지만 아무도 아직 말하지 않은 것을 직관적으로 꿰뚫는 능력은 부족하다.

- 중요한 도전 과제다. AI는 도구일 뿐 강력한 질문과 맥락적 분석, 구조적 접근, 비판적 검증 등 여전히 사람 기자의 역할이 중요하다.

- AP는 “AI를 기자의 대체 수단으로 보지 않는다”고 밝힌 바 있다.

어텐션은 여전히 중요하다.

- 독자들의 어텐션은 영향력이었다. 어텐션을 얻어야 임팩트를 만들 수 있다.

- 기자들의 어텐션은 어젠다 셋팅이고 키핑이었다. 무엇이 중요한가 일깨우고 방향을 제안하는 게 저널리즘의 핵심 사명이다. 사람 기자의 의견과 판단은 여전히 중요하다.

- AI 시대에도 어텐션은 여전히 중요하다. 알고리즘의 어텐션은 편향을 강화할 수도 있고 좀 더 깊은 통찰과 본질로 우리를 인도할 수도 있다. 알고리즘을 통제해야 하는 이유다.

명확한 저널리즘이 중요한 이유.

- 짐 벤더하이(악시오스 CEO)는 ‘clear-eyed journalism(명확한 저널리즘)’이 필요한 시대라고 강조했다.

- “많은 기자들이 교수나 작가들처럼, 또는 객석의 청중처럼 그냥 기자로 있는 것에 만족하는 것 같다.”

- “다른 사람들이 얻을 수 없는 정보를 찾아야 한다. 패턴을 보고 동기를 이해하고 임팩트 있는 스토리를 만들어야 한다. 위대한 운동선수나 음악가가 되는 것과 전혀 다르지 않다. 우리의 일을 잘하는 것에서 시작한다.”

물고기와 경쟁할 필요는 없다.

- 우리는 물고기처럼 헤엄칠 수 없고 물고기와 경쟁할 이유도 없다. 우리가 잘하는 걸 하면 된다.

- 두 가지 질문이 필요하다.

- 첫째, 사람이 보지 못한 패턴을 AI가 발견할 수 있는가.

- 둘째, 엉터리 범주화의 한계를 어떻게 극복할 것인가.

- 도서관을 통째로 기억하려면 책마다 중요한 대목에 밑줄을 긋고 포스트잇을 붙이고 조각 내서 각각의 청크마다 라벨을 붙이고 색인화하는 작업을 해야 한다. 요약의 요약을 하는 과정에서 어떻게 디테일을 잃지 않는 게 핵심이다.

- 모라벡의 역설이라는 게 있다. AI에 쉬운 것은 사람에게 어렵고 사람에게 쉬운 것은 AI에 어렵다. AI가 잘 할 수 있는 일은 AI에 맡기면 된다. 사람이 할 수 있는 일을 찾아야 한다.

- 저널리즘은 불분명한 질문에 대한 답을 찾는 과정이다.

슈퍼 저널리스트의 시대가 온다.

- 짐 벤더하이는 “슈퍼 저널리스트의 시대가 온다”고 전망했다. 인공지능의 시대에 여전히 저널리스트의 역할이 중요할 뿐만 아니라 새로운 기회도 가능하다는 이야기다.

- 세 가지가 필요하다. 전문성과 정보 수집 능력, 역사적 통찰이 필요하다. 사람들이 모르는 걸 알려줄 수 있어야 한다.

- AI는 저널리즘을 근본적으로 변화시킬 것이다. AI는 인간이 만든 콘텐츠가 더 잘 전달되도록 도울 수 있다. 슈퍼 저널리스트의 역할이 더욱 중요하게 됐다.

- 뉴스의 포맷과 접근 방식이 달라져야 한다.

결론: AI가 잘하는 건 AI에, 우리는 사람이 잘하는 걸 하자.

- 우리는 정답을 찾는 게 아니고 사실 너머의 진실을 갈망한다.

- 저널리즘에는 맥락과 가치, 관점이 필요하다.

- 우리가 사는 세상을 좀 더 잘 이해하는 것, 점을 연결하고, 패턴을 읽고 구조를 드러내고 진짜 중요한 것이 무엇인지 판단하고 제안하는 것은 여전히 사람 기자의 일이고 저널리즘의 핵심이다.

- 여기에 새로운 기회가 있다.