[박미숙의 새필드] 대중 문화를 연구한 필자가 영화와 드라마 그리고 예능에 관해 이야기합니다. 오늘 추가할 새 필드는 ‘라스트 오브 어스'(2023-). (⌚6분)

📢 스포일러 경고

이 글은 아주 약한 수준의 스포일러를 포함합니다.

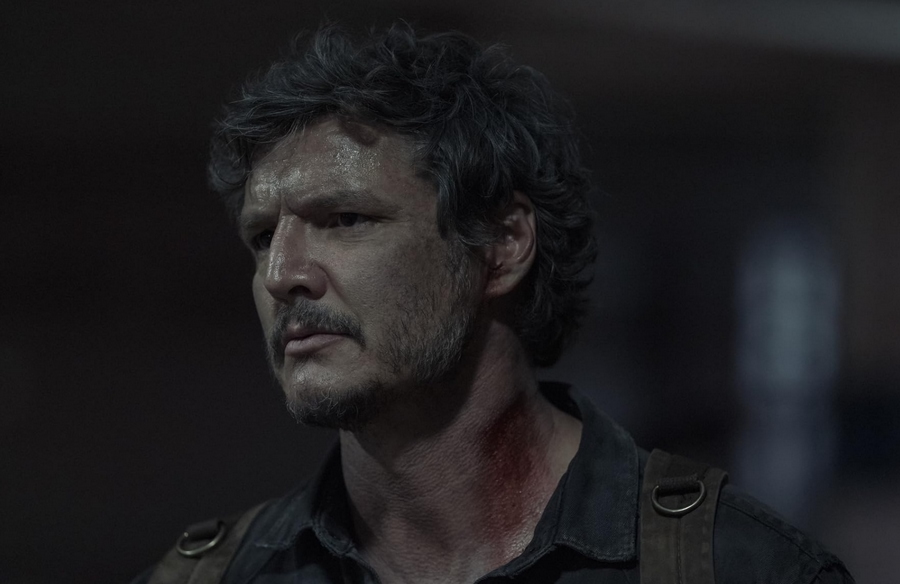

‘라스트 오브 어스’는 흔히 ‘좀비 아포칼립스’ 장르로 분류되지만, 그 본질은 생존의 이야기가 아니다. 이 작품이 감염, 폭력, 황폐함을 배경으로 삼으면서도 유독 많은 이들에게 깊은 울림을 남기는 이유는, 그 세계 속에서 돌봄이 어떻게 인간성의 마지막 흔적으로 기능하는지를 보여주기 때문이다.

작품은 세계가 무너진 뒤에도 ‘누군가를 돌본다는 것’이 인간을 인간으로 남게 하는 마지막 윤리적 행위임을 드러낸다. 돌봄은 단순한 보호의 행위가 아니다. 그것은 자기 자신을 잃을 위험을 감수하면서 타인의 생명을 지탱하는 감정적·정치적 선택이다.

조엘(Joel)과 엘리(Ellie)의 관계는 바로 그 선택의 궤적을 따라 전개된다. 처음엔 냉정한 생존자였던 조엘이 엘리를 돌보며 다시 인간으로 ‘회귀’하고, 엘리 또한 조엘을 돌보며 자신의 윤리적 정체성을 구축한다. 돌봄은 생존의 기술이자, 세상을 재구성하는 감정적 언어다.

돌봄의 탄생, 상실로부터의 회귀

돌봄은 상실로부터 시작된다. 조엘은 감염병 사태 초기에 딸을 잃는다. 그 상실은 단순한 슬픔을 넘어, 세상 전체에 대한 신뢰의 붕괴로 이어진다. 그는 더 이상 아무도 믿지 않고, 누구와도 관계 맺지 않으며, 감정의 회로를 차단한 채 살아간다.

이때 ‘엘리’의 등장은 그에게 두 번째 삶을 강요한다. 처음 조엘은 그녀를 단순한 임무로 대한다. 하지만 동행이 길어질수록, 그는 잃어버린 돌봄의 감각을 다시 배운다. 엘리를 향한 감정은 부성애처럼 보이지만, 그것은 단순히 혈연의 대체물이 아니라 ‘관계의 윤리’ 다.

조엘의 돌봄은 죄책감의 윤리에서 시작된다. 자신이 지키지 못한 존재에 대한 보상, 그리고 세상을 다시 믿어야 한다는 강요. 하지만 그 과정에서 돌봄은 점점 생존의 논리를 넘어선다. 그가 엘리를 위해 목숨을 걸고, 폭력을 감행하는 순간들에서 돌봄은 인간의 가장 본질적인 충동 ―‘타인의 생명을 책임지겠다는 결정’― 으로 변한다.

돌봄의 윤리와 폭력의 역설

조엘이 병원에서 엘리를 구하는 장면은 돌봄의 윤리와 폭력의 윤리가 교차하는 결정적 순간이다. 그는 세상을 구할 수 있는 백신의 가능성을 버리고, 한 사람의 생명을 지킨다. 이 장면은 ‘누구를 돌보는가’라는 질문이 윤리의 근원이자 정치적 선택임을 보여준다.

조엘의 선택은 이타적이지 않다. 그는 엘리를 구함으로써 세상을 배신한다. 그러나 바로 그 자기중심적 돌봄이야말로, 이 세계에서 ‘윤리’가 유지되는 유일한 방식이다. 제도와 공동체가 붕괴된 세계에서는, 추상적 도덕보다 구체적 감정이 더 큰 힘을 발휘한다.

이 점에서 돌봄은 정치적 행위가 된다. 돌봄은 중립이 아니다. 그것은 누군가를 선택하는 행위이며, 동시에 누군가를 배제하는 폭력의 형식이다. “모두를 구하지 못하더라도, 나는 너를 구한다”는 조엘의 결심은 윤리적 자기모순이자, 돌봄의 본질적 역설이다.

이 역설은 근대적 ‘공리주의 윤리’―최대 다수를 위한 최대 행복―를 거부하는 급진적 선언이다. ‘라스트 오브 어스’는 ‘한 사람을 위한 돌봄이 세상을 구할 수 있는가’라는 질문 대신, ‘세상을 구하기 전에 우리는 누군가를 돌볼 수 있는가’라는 더 근본적인 물음을 던진다.

엘리의 돌봄: 세대의 전복과 돌봄의 젠더 정치

조엘의 돌봄이 과거의 죄책감에서 비롯된 것이라면, 엘리의 돌봄은 미래를 향한 윤리다. 작품 후반부에서 조엘이 부상당했을 때, 엘리는 처음으로 ‘돌보는 자’가 된다. 그녀는 조엘을 간호하고, 그를 구하기 위해 폭력을 선택한다.

이 순간, 돌봄은 더 이상 모성적 감정이나 여성적 역할에 갇히지 않는다. 엘리의 돌봄은 적극적이고, 결단적이며, 때로는 잔혹하다. 그녀가 데이비드 일당에게서 탈출하면서 살인을 감행하는 장면은, 돌봄이 생존의 폭력으로 전환되는 과정을 상징한다.

이처럼 ‘라스트 오브 어스’는 돌봄을 젠더의 경계를 넘는 생존의 언어로 재구성한다. 전통적으로 ‘돌봄’은 여성의 역할, ‘보호’는 남성의 임무로 구분되어 왔다. 그러나 조엘과 엘리의 관계는 이 구분을 해체한다. 두 사람 모두 돌보고, 두 사람 모두 싸운다. 돌봄은 약자의 감정이 아니라, 인간이 인간으로 남기 위한 능동적 기술이다.

엘리의 돌봄은 또한 세대 간 윤리의 전환을 상징한다. 조엘이 과거의 상실을 메우는 돌봄을 실천한다면, 엘리는 미래를 가능하게 하는 돌봄을 수행한다. 그녀의 존재는 절망의 세계에서 ‘다음 세대의 인간성’을 예비하는 윤리적 토대다.

돌봄의 정치학: 제도의 붕괴 이후

‘라스트 오브 어스’의 세계에서 국가는 기능하지 않는다. 질병 통제 기관(FEDRA)은 폭력적 통제 장치로 변했고, 반군 조직은 이상과 폭력을 혼동한다. ‘공동체’라 불리던 모든 제도적 돌봄이 사라진 자리에 남는 것은 오직 개인 간의 관계, 즉 비국가적 돌봄이다.

이 점에서 돌봄은 단순한 감정이 아니라 ‘정치의 마지막 형태’다. 조엘과 엘리의 여정은 국가가 제공하던 안전망이 사라진 뒤, 개인이 감정적 책임으로 서로를 지탱하는 정치적 과정이다. 조엘의 돌봄은 사적이지만, 그것이 반복될 때 세계는 다시 공동체를 형성한다. 인간은 여전히 누군가를 위해 요리를 하고, 상처를 싸매고, 죽음을 애도한다. 그 모든 사소한 행위들이 정치의 가장 근원적인 형태다.

감염은 돌봄의 가장 큰 적이자 거울이다. 감염병은 접촉을 금지하지만, 돌봄은 접촉을 요구한다. 이 모순된 세계에서 ‘만진다’는 행위는 위험하면서도 인간적인 제스처다. ‘라스트 오브 어스’의 감염 서사는 돌봄의 윤리를 시각적으로 전복한다. 타인과의 거리 두기가 생존의 조건이지만, 동시에 그 거리를 넘어서야만 인간성은 유지된다. 조엘과 엘리가 서로를 껴안는 장면, 혹은 단순히 손을 잡는 장면조차 그 자체로 윤리적 행위가 된다.

감염이 타자와의 관계를 단절시킨다면, 돌봄은 그 단절을 감수하고 다시 타자에게 다가가는 행위다. 따라서 돌봄은 감염보다 더 전염성이 강한 감정이다. 이 서사에서 진짜 감염은 바이러스가 아니라, 서로를 돌보는 인간의 욕망이다.

돌봄과 기억 그리고 감정정치

‘라스트 오브 어스’에서 돌봄은 단지 현재의 생존을 위한 감정이 아니다. 그것은 기억의 형식이기도 하다. 조엘은 딸 사라를 잃은 상처를 안고 살아간다. 엘리를 돌보는 행위는 곧 사라의 기억을 돌보는 행위다. 상실은 지워지지 않지만, 돌봄을 통해 다른 형태로 이어진다.

기억과 돌봄은 서로를 보완한다. 기억은 과거의 돌봄을 지속시키고, 돌봄은 기억을 현재로 불러온다. 이 관계는 ‘세상을 구하는 영웅서사’가 아니라, ‘상처를 감싸는 윤리서사’로서 작품을 변형시킨다.

조엘이 엘리에게 세상의 진실(그녀가 백신의 열쇠였다는 사실)을 숨기는 결말 또한 ‘거짓말을 통한 돌봄’이라는 형태로 해석할 수 있다. 진실을 감추는 행위는 도덕적으로 옳지 않지만, 그에게는 상실을 반복하지 않기 위한 애도의 방식이다. 돌봄은 진실보다도, 관계의 지속을 우선시하는 윤리다.

‘라스트 오브 어스’는 사랑의 서사가 아니라 돌봄의 서사다. 사랑이 소유와 욕망의 언어라면, 돌봄은 책임과 지속의 언어다. 조엘과 엘리의 관계는 낭만적 감정이 아니라 지속의 감정으로서 사랑을 재정의한다. 이 감정 층위에는 세 가지 정치적 감정이 교차한다.

- 사랑: 인간을 인간으로 복귀시키는 감정적 매개.

- 죄책감: 상실을 반복하지 않으려는 자기 구원의 윤리.

- 연민: 타인의 고통을 자신의 것으로 받아들이는 사회적 감수성.

이 감정은 모두 돌봄을 가능하게 하는 장치들이다. ‘라스트 오브 어스’의 세계에서 윤리는 철학이 아니라 감정이다. 인간은 이성으로 세상을 구하지 못하지만, 감정으로 누군가를 구할 수는 있다.

팬데믹 이후의 세계: 돌봄은 인간성의 마지막 기술

‘라스트 오브 어스’는 팬데믹 이후의 세계를 상상하는 가장 정직한 은유다. 감염의 공포, 고립의 일상, 제도의 붕괴, 그리고 타인을 향한 두려움 속에서도 여전히 누군가를 돌보는 인간들.

이 드라마가 전 세계적으로 큰 반향을 일으킨 이유는, 우리가 실제로 ‘돌봄의 위기’를 통과하고 있기 때문이다. 팬데믹은 의료와 돌봄을 공공정책의 문제가 아니라, 윤리적 상상력의 문제로 드러냈다. 돌봄은 더 이상 가족 안의 일, 혹은 여성의 노동이 아니라, 사회가 존속하기 위한 가장 근본적인 조건이다.

‘라스트 오브 어스’는 이런 시대적 맥락 속에서, 돌봄은 제도의 실패 이후 인간이 재발명해야 하는 정치적 감정임을 선언한다. 그것은 생존의 마지막 도구이자, 새로운 사회를 상상하는 감정적 기반이다. ‘라스트 오브 어스’는 묻는다.

‘세상이 끝났을 때, 우리가 돌보는 자가 누구인가?’

돌봄은 이제 더 이상 감정의 문제가 아니라 존재의 문제다. 이 세계에서 인간은 기술, 제도, 도덕을 잃었지만, 여전히 서로를 돌보려는 본능을 버리지 않는다. 그 본능이야말로 인간이 인간으로 남는 마지막 기술이다. 조엘의 돌봄은 폭력으로 얼룩져 있고, 엘리의 돌봄은 상처로 뒤덮여 있다.

그러나 그 불완전함 속에서만 윤리는 가능하다. 완벽한 정의보다 불완전한 돌봄이 더 인간적이다. ‘라스트 오브 어스’는 결국 이렇게 말하는 것처럼 보인다. 세상을 구하지 못해도 괜찮다고. 누군가를 돌보는 그 순간, 나는 여전히 살아 있다고.

![[캐롤]이라는 영화 – [캐롤]이라는 레즈비언 영화](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2016/03/Carol-2015-729x424.jpg)