[김도연 인터뷰] 오기출 푸른아시아 상임이사, “나무를 심는 게 아니라 사람을 심는 것… 10억 그루 프로젝트는 몽상이 아니다.” (⏰11분)

아프리카 케냐의 환경 운동가 왕가리 마타이(1940~2011)는 2006년 ‘10억 그루 나무 심기 운동’을 제안했다. 노벨 평화상 수상자인 그는 인류가 1인당 10그루 나무를 심으면 기후 위기 문제를 해결할 수 있다고 말했다. 국제 환경 NGO 푸른아시아도 그해 기후 위기로 국토의 80%가 사막화한 몽골에 3만 그루 나무를 심으며 동참했다.

나무 10억 그루, 이게 왜 중요한가.

- ‘나무 심기’는 선언적 구호가 아니다. 기후 위기 해결을 위한 실천이다. 푸른아시아는 20여 년간 몽골과 미얀마에 120만 그루를 심었다.

- 조림 규모는 1200헥타르(ha). 여의도의 4배 이상 면적이고, 축구장 1700개를 합친 크기다. 몽골 10개 지역과 미얀마 20개 마을 등 4만5000명이 영향권에 있다. 기후 변화·사막화 방지 분야의 노벨상으로 불리는 ‘생명의 토지상(Land for Life)’에서 최우수 모델(First Prize)로 선정되기도 했다.

- 10억 그루 나무를 심으면 무엇이 바뀌나.

- 첫째, 1억 명(1인 10그루)이 기후 위기 해결에 동참한다.

- 둘째, 1헥타르에 500그루를 조림하면, 우리나라의 20%에 해당하는 2만㎢ 면적의 땅이 살아난다.

- 셋째, 1000그루당 1가구가 조림을 통해 자립을 하게 되어 기후 위기 피해 주민 100만 가구 삶이 회복된다.

- 넷째, 땅이 회복하면 최대 3억 6000만 톤의 온실가스를 흡수한다. 대한민국 온실가스는 매년 7억 톤씩 발생하는데, 절반 규모다. 숲 1헥타르당 최대 온실가스 180톤을 흡수한다고 알려졌다.

오기출 푸른아시아 상임이사(63)를 20일 서울 서대문구 푸른아시아 사무실에서 만났다. 30대 중반까지 민청련, 민통련, 전민련 정책실에서 활동한 그는 기후 문제 심각성을 깨닫고 1998년 푸른아시아 모태인 한국휴먼네트워크를 창립했다.

“푸른아시아 모델은 나무 심고 숲을 조성해 생태를 복원할 뿐 아니라 그 땅에 살던 사람들의 삶, 사람과 자연 관계도 함께 복원하려 한다. 인간과 자연의 관계가 회복되면, 기후 변화와 사막화 문제도 해결할 수 있다. 땅만 살려놓으면 지속적 발전을 기대하기 어렵다.”

(오기출 책 ‘한 그루 나무를 심으면 천 개의 복이 온다’ 인용)

남의 나라 이야기가 아닌 이유.

계기가 궁금하다.

“과거 민주화 운동을 했다. 정책 조직서 활동했다. 당시는 남북통일, 지역 갈등 해소, 기업 투명성 등 세 가지 의제가 있었다. 그것도 중요하지만 좀 더 나아가 전쟁, 난민, 기후, 식량 등 인류가 겪는 문제에 관심이 갔다. 그러던 중 1990년대 말 한국, 일본, 중국, 대만, 몽골 등 동아시아 5개 나라 전문가 및 시민운동가들과 공부한 게 계기가 됐다. 아시아의 미래를 이야기하다 앞으로 아시아 시민들은 어떤 위기를 겪게 될까, 그런 논의였다. 결론은 두 가지, 금융 위기와 기후 위기였다. 동아시아에서 기후 위기가 가장 심각하게 일어난 지역을 찾아보자고 뜻을 모았고, 그것이 몽골이었다. 몽골은 이미 2000년도에 온도가 1.9도 상승해 있던 나라였다. 초원이 거의 사라졌고 70% 정도가 모래 땅으로 바뀌었다. 기후 위기 심각성을 그때 느꼈다.”

왜 몽골과 미얀마였나.

“시민운동에서 중요한 건 긴급성과 취약성이다. 중국은 긴급하지만 취약하지 않다. 정부에 돈이 많다. 몽골은 긴급하고도 취약했고, 정부 대책도 없었다. 기후 위기가 일어난 지역엔 난민이 발생한다. 땅만 파괴되는 것이 아니다. 사람 삶이 다 파괴된다. 2002년 몽골에서 참혹한 인권을 경험했다. 설날에 갑자기 30cm 눈이 내리더니 영하 50도 날씨가 20일간 이어졌다. 가축 1000만 마리가 굶어 죽었다. 유목민 10만 명이 재산을 허망하게 잃었다. 내가 처음 목격한 기후 난민들이었다. 국제 사회에 지원을 호소했지만 언론의 관심을 받지 못했다. 안 되겠다, 여기서 활동해야겠다 마음먹었다. 그로부터 20년이 훌쩍 지났다.”

목표는 10억 그루, 지금까지 얼마나 심었나.

“2013년부터 미얀마에도 나무를 심었다. 흔히 미얀마를 정글 지대로 알고 있지만 중부 지역은 남한 만한 크기로 사막화가 진행되고 있다. 땅 200m를 파야 물이 나올 정도로 심각하다. 몽골, 미얀마를 포함한 조림 규모는 1200ha다. 여의도 4개 면적, 축구장으로 치면 1700개 규모다. 나무 120만 그루를 심었다. 몽골 10개 지역(1000ha)과 미얀마의 20개 마을(200ha)에서 진행 중이다. 4만 5000명 정도가 사막화로 어려움을 겪는 기후 난민들이다.”

나무가 아니라 사람을 심는다.

너무 몽상적인 프로젝트 아닌가. 시간은 오래 걸리고 변화는 느리다.

“나무 1000그루를 심으면, 반은 방풍림(강풍을 막기 위해 나무로 조성한 숲)이고 반은 유실수(물과 인간이 소비하거나 사용하는 열매 맺는 나무)였다. 방풍림을 심고 유실수를 키우며 먹고살 기반을 만들어보자는 취지였다. 묘목을 키우면 내다팔 수도 있다. 기후 난민 자립을 위한 활동이다. 나무 심기는 실제 지구 온도를 낮춘다. 몽골 정부는 사막화 방지를 위해 2021년부터 전국 캠페인 ‘10억 그루 나무 심기’ 운동을 시작했다. 유목민에게 시야를 가리는 나무는 베어야 할 대상이다. 이들은 나무가 불타고 있어도 결코 끄지 않는다. 반면, 그들에게 부족한 물은 신성한 존재다. 베어야 할 나무에 물을 공급한다는 건 그들 문화에서 혁명과도 같은 일이다. 몽골 정부 정책은 푸른아시아가 지난 20년 진행한 프로젝트와 관련 있다. 우리는 나무를 심는 게 아니라 사람을 심어 왔다고 생각한다.”

효과를 입증했나.

“우리가 2022년 조사한 바에 따르면 2007년 조림을 시작한 몽골 바양노르 1 조림지의 온실가스 전체 흡수량은 3126.4 이산화탄소상당량톤(tCO₂eq)이다. 지금까지 바양노르 조림지에서 흡수한 탄소량은 승용차 1300대가 배출한 온실가스 수준이다. 비용 대비 편익을 분석해도 1이 넘는다. 5년 기준으로 보면, 1헥타르당 3000만 원(1그루당 3만 원×1000그루)이 들고, 온실가스 흡수, 과일 열매 생산, 묘목 생산 등 편익을 수치화하면 약 4500여만 원의 수익을 보고 있다.”

테라시아(Terrasia) 운동은 땅을 살리자는 것이다. 왜 땅(Terra)이 중요한가.

“단지 온실가스만 줄이는 것으론 부족하다. 대기 중에 있는 온실가스를 흡수해야 한다. 흡수는 나무가 아닌 땅이 한다. 조림 전후로 사막화 지역 땅이 모래에서 유기물이 풍부한 새까만 땅으로 바뀌는 걸 실감한다. 유기물이 풍부하면 지렁이도 나온다. 유엔사막화방지협약(UNCCD) 통계를 보면, 세계적으로 매년 우리나라의 1.2배에 달하는 면적이 사막화하고 있다. 땅이 황폐화하면 식량 문제가 생기고, 테러와 전쟁이 발발한다. 사헬 지역(Sahel·사하라 사막 남쪽에 위치한 건조한 스텝 기후 지대)은 기후 위기로 사막화하면서 2억 명의 인구가 거주지를 떠났다. 인구가 떠돌면서 식량 폭동, 테러, 전쟁이 발생했다. 아프리카의 현재는 아시아의 미래일 수 있다.”

현지 원주민이나 정부, 단체와의 연대가 필수일 것 같다.

“몽골 현지에 푸른아시아 스태프 56명이 있다. 우리는 NGO로 활동하고, 몽골 10개 지역의 주민은 협동조합으로 뭉쳤다. 기후 난민인 이들은 자기가 살던 고향이 파괴돼 돌아갈 곳이 없다. 삶의 터전을 회복하기 위해 생태 복원 작업에 나선 것이다. 전쟁 난민은 전쟁이 끝나면 집으로 돌아갈 수 있지만 기후 난민은 그렇지 않다.”

다양한 포트폴리오, 푸른아시아의 생존법.

지속 가능성이 고민이겠다.

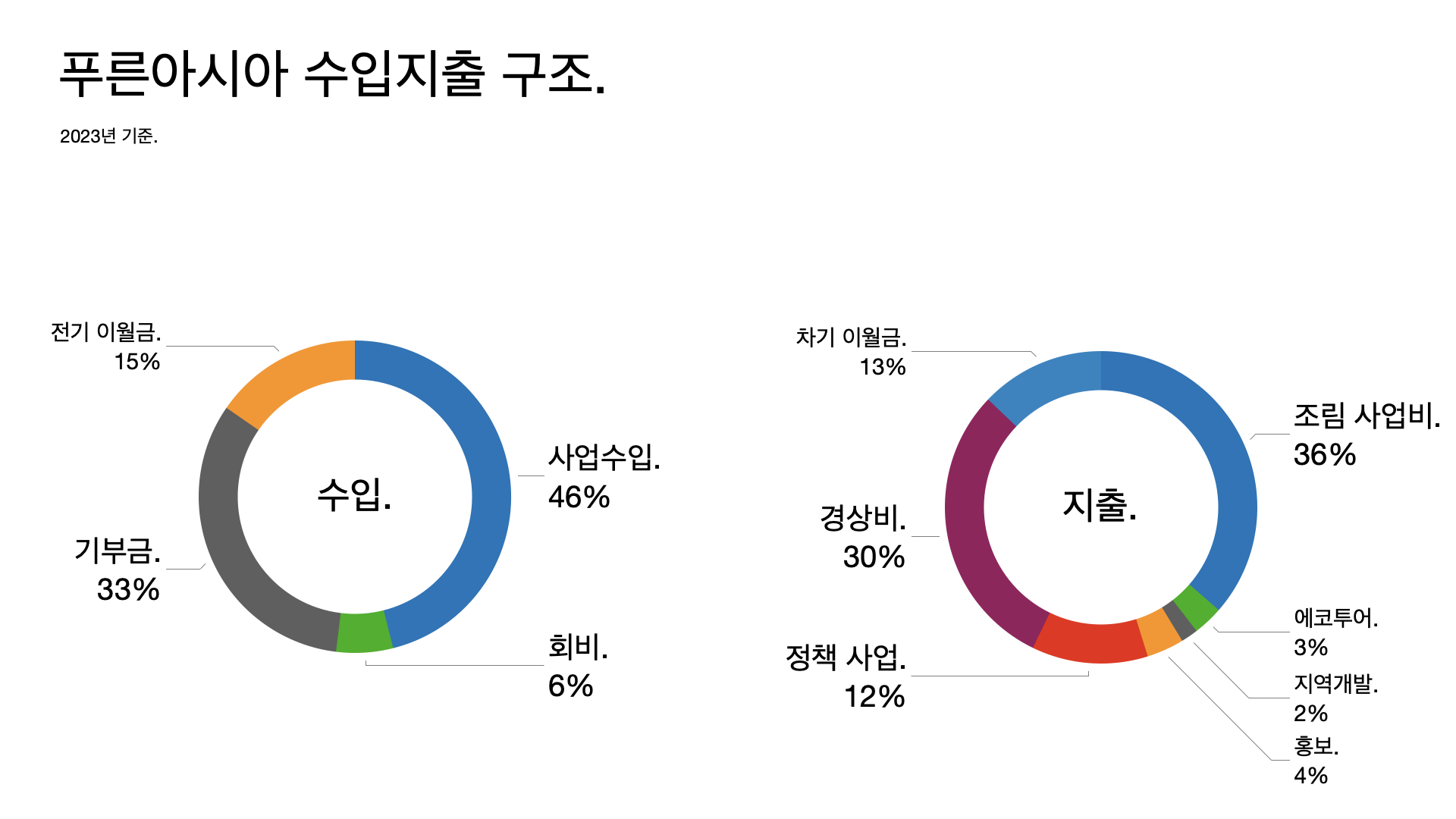

“2023년 기준으로 사업 수입이 47.7%, 기부금(30.3%)과 회비(5.45%) 등으로 구성돼 있다. 포트폴리오를 20개 정도 만들었다. 비영리 단체 수입은 있다가도 없어지는 것이다. 그만큼 불안정한데, 그럼에도 다양한 포트폴리오를 통해 지속성을 꾀했다. 푸른아시아는, 첫째 장기적 시각에서 천천히, 둘째 한국이 아닌 글로벌 기준, 셋째 현장 중심으로, 사업 이슈를 개발해 왔다. 기부금 역시 1000만 원 정도 소액을, 특정한 곳이 아닌 다양한 곳에서 기부할 수 있게 모델을 만들었다. 기업이 됐든, 단체가 됐든, 푸른아시아는 한 번 관계를 맺으면 5년 이상 이어지도록 장기 프로젝트를 운용했다. 다만 회비 비율이 낮은 편인데, 이를 높이는 게 우리 과제다.”

“기업이 기부하려 해도 소득의 10% 이상 하지 못한다. 대기업이 비영리 재단 설립으로 세제 혜택을 보는 문제 등 때문에 세무 당국이 규제하고 있는 것인데, 푸른아시아와 같은 NGO도 관련 규정 적용을 받다 보니 문제가 발생한다. 옥석을 가리려는 당국 노력이 필요하다. 내년 3월 돌봄통합지원법이 시행되는데 ‘기후 복지’가 빠져 있다. 폭염과 같은 기후 위기는 노인 등 취약 계층 삶을 더 빠르게 위협한다. 패러다임 전환을 통해 제도 수용성을 높이고 보호 대상을 넓힐 필요가 있다.”

수익은 어디에 재투자 하나. 후원자·파트너들이 협업할 유인이 있나.

“기후 이슈의 사각지대가 있다. 이를 테면, GHG 프로토콜(Greenhouse Gas Protocol·온실가스 배출량을 측정하고 보고하는 국제 표준)의 한국어 번역과 공식 출판 등이다. 수출 기업들에 필요할 수 있는 글로벌 소프트웨어와 표준, 교육 프로그램을 개발하는 일에도 재투자가 이뤄진다. 두 번째 질문에 관해, 기업은 무역을 하기 위해 온실가스 감축이 필요한 상황이다. ESG 경영 가운데, 사회(Social)와 지배 구조(Governance)는 측정이 어렵지만, 환경(Environment)은 측정이 가능하다. 기후 난민 자립 지원을 통해 온실가스 흡수를 성과로 가져가는 모델에 푸른아시아가 컨설턴트 역할로 함께 할 수 있다.”

포스코 침수를 보라.

이제 한국도 기후 위기에서 자유롭지 않다. 우리도 난민이 발생할까?

“땅과 농토가 파괴됐든, 해수면 상승으로 집이 침수됐든, 기후 변화로 재산이나 생명을 잃은 사람을 기후 난민으로 정의한다. 한국도 기후 난민이 발생할 국가다. 두 가지 사건을 주목했다. 첫 번째는 2022년 9월 슈퍼 태풍 힌남노다. 힌남노로 포스코가 침수됐다. 두 번째는 그보다 한 달여 앞서 115년 만의 폭우로 신림동 반지하에 사는 일가족이 사망했다.”

위기가 더 크게 더 자주 찾아 온다.

“기후는 사회·경제적 문제와 밀접하다. 투자와 무역에 이미 기후는 주요 변수로 자리 잡았다. 일례로 투자자들은 포스코가 물에 빠져 매출 2조 400억 원이 감소했다고만 보지 않는다. 포스코가 기후 위기 영향권에 있다고 판단, 투자금을 빼거나 해외 이전을 요구할 것이다. 포항 경제의 40%는 포스코다. 그런 포스코가 이전하면 포항 사람들의 삶은 다 무너진다. 어디 포항뿐인가. 여수도 광양도 영향을 받는다. 기후 위기는 지역 공동체 붕괴를 부른다. 전 세계 해수면 상승을 연구하는 미국 기후 싱크탱크 클라이미트 센트럴(Climate Central)은 2030년 한국 국토의 5.8%에 해당하는 면적(5885㎢)이 침수되고 약 330만 명이 재산을 잃거나 영향을 받는다고 했다. 여수, 목포 등 해안가에는 논밭은 물론, 아파트도 있고, 국가산업단지도 있다. 해수면 상승과 슈퍼 태풍이 맞물리면 한국에도 대규모 기후 난민이 발생할 수 있다.”

미국이 파리협정을 다시 탈퇴했다.

“예상했던 바다. 다만 인도네시아 등이 미국을 따라 파리협정서 이탈하려는 움직임이 있다. 트럼프는 기후 정책을 포기한 것이지만 그가 마주할 기후 위기 현실은 또 다를 것이다. 지난달 1만 2000여 채를 태운 LA 산불에서 확인할 수 있듯 기후 난민은 선진국도 피할 수 없다. 비영리단체 퍼스트 스트리트 파운데이션(First Street Foundation)이 발간한 보고서를 보면, 2055년까지 5500만 명 이상의 미국인이 기후 위험에 더 강한 지역으로 자발적으로 이주할 것으로 관측된다. 이로 인한 부동산 가치 순손실 규모가 1조 5000억 달러에 이를 것이란 전망이다. 트럼프는 장사꾼이기 때문에 결국 기후 위기를 인정할 것이다.”

기후를 고민하는 기업이 물건을 팔 수 있다.

한국은 기후 대응에 한 발 늦은 상태다.

“우리 산업계와 정부는 탈탄소에 관심이 없다. 유엔 기후 총회에 참석한 한국 대표들에게 전략을 물어도 ‘우리는 (강대국의 판단을) 보고 결정하겠다’는 말뿐이다. 분명한 건 앞으로 탈탄소를 하지 않으면 생존이 어려워진다는 점이다. 유럽연합(EU)은 2026년부터 탄소국경조정제도(CBAM·탄소배출량 감축 규제가 강한 국가에서 상대적으로 규제가 덜한 국가로 탄소 배출이 이전하는 ‘탄소 유출’ 문제 해결을 위해 EU가 도입하고자 하는 무역 관세)를 시행한다. 자국민을 보호하기 위해 무역과 투자에 온실가스라는 요소를 집어넣고 있는 것이다. 이 제도가 확대하면 한국 자동차는 수출을 못한다. 자동차뿐 아니라 AI 같은 첨단 산업도 재생 에너지와 기후 문제를 떼어서 생각할 수 없다. 당장 RE100(재생 에너지 100% 사용)에 가입한 글로벌 기업들이 삼성전자 등 우리 기업에 탈탄소를 요구하고 있지 않나. 일본의 경우 아세안(ASEAN)을 중심으로 제로 이미션(Zero Emission·온실가스 배출 제로) 공동체를 구성했다. 제조업을 살리기 위해선 탈탄소가 필수다. 트럼프도 ‘탄소세’를 활용할 것이다. 한국의 무역 의존도는 GDP의 70%가 넘는다. 이제 기후를 고민하는 기업만이 세계에 물건을 팔 수 있다. 탈탄소에 미래가 있는 것이다.”

전력 확보가 관건이다. 재생 에너지만으로 가능한가 의문이다.

“지난해 국회 입법조사처 보고서에 따르면, 2029년까지 새로 만들 AI 데이터 센터 732곳의 전기를 충당하려면 원전 53개 규모인 약 52.9 기가와트(GW)의 전력 시설이 더 필요하다. 그래서 원전이 필요하다는 식의 단순 논리로 접근해서는 안 된다. 원전을 하나 만드는 데 15~20년 걸린다. 정부의 ‘제11차 전력수급기본계획’을 봐도 9년 뒤인 2034년까지 원전과 관련한 무탄소 전원(電源)은 진입이 안 된다고 나와 있다. 빠르게 대비 가능한 재생 에너지를 확대할 필요성이 여기에 있는데, 전망이 어두운 게 사실이다. (빌 게이츠가 기후 위기 극복 방안으로 말하는) 소형모듈원자로(SMR)는 돈이 너무 많이 든다. 경제성이 없는 데다 위험해 현실성이 떨어진다. 원전으로 접근해서는 문제를 해결할 수 없다.”

문재인 정부의 ‘그린 뉴딜’은 어떻게 평가하나.

“그린 뉴딜 내용을 기억하는 사람이 있나? 정부·대기업 주도 정책은 실패한다는 것에 깊은 성찰이 필요하다. 정부는 농민이 태양광을 반대했고 어민이 해상·풍력 발전을 반대해 실패했다고 이야기하지만, 기후로 가장 큰 피해를 보는 건 농·어민이다. 그들의 땅에 태양광을 짓겠다고 밀고 들어오면 전쟁터가 될 뿐이다. 기후 피해 공동체 보호와 혜택이 빠진 현금 뿌리기식 정책은 실패할 수밖에 없다. 농·어민은 기후 피해자인 만큼 그들을 어떻게 보호하고 혜택을 제공할지 제도로 보장했어야 했다. 그린 뉴딜은 공동체가 주도하는 정책은 아니었다.”

시스템의 위기, 기업과 산업에 책임을 묻자.

공유지의 비극을 어떻게 극복할 것인가.

“기후에 대한 국민 인식은 굉장히 높아졌다. 2022년 국내 구글 이용자가 가장 많이 검색한 단어는 ‘기후 변화’였다. 그런데 ‘기후 문제를 어떻게 해결하면 좋겠느냐’고 물어보면, ‘일’ 자 이야기를 많이 하더라. 일회용 쓰레기를 줄이자. 일주일에 하루 채식을 하자. 지구를 위해 1시간 전등을 끄자. 나는 이걸 기후 해결 일회용법이라고 말한다. 1시간 전등을 끈다고 해서 기후 위기가 해결될까. 우리나라는 개인 책임만 강조한다. 산업부가 5년마다 하는 에너지 총조사를 보면, 2200만 가정에서 사용하는 전기·가스 등 에너지는 9%에 불과하다. 60%는 산업계가 쓴다. 기후 위기 책임 소재가 어디에 있는지 밝힐 필요가 있다. 진짜 바뀌어야 할 곳은 산업계다. 시민은 유권자이고 소비자다. 이들은 기후 위기에 죄의식을 갖거나 자책할 필요가 없다. 그 대신 실질적 전환이 일어나도록 탄소 기업을 불매하거나 기후 공약을 내놓는 후보에게 투표하는 방식으로 기여해야 한다. 실제 우리나라 반도체를 소비하는 글로벌 기업들은 삼성전자에 탈탄소를 요구한다. 범국민 기후행동위원회라는 이름으로 30만여 명 정도가 기후 소비자·유권자 운동을 한다면 바뀔 수 있다. ‘기후 친구 30’이라는 푸른아시아 운동도 이런 맥락 위에 있다.”

위기 담론을 넘어 사회·경제 문제를 정면으로 파고든다.

“무역과 투자에 ‘온실가스’를 집어넣으니 탄소국경세가 나오고, 그 장벽을 넘지 못한 우리 기업이 수출을 못하고 문을 닫는다면, 미국 디트로이트처럼 국가 산업이 쇠락하는 것이다. 바이든 정부는 기후 위기의 심각함을 강조했지만 안타깝게도 ‘기후 위기’만 강조했다. 젊은이들의 관심사는 기후 위기가 앗아간 ‘나의 일자리와 터전’이었다. 이 문제를 어떻게 해결할지 해법이 부족했다.”

기후 리터러시가 필요한 시대다.

“정부도 산업계도 시야가 좁고 짧다. 2년 이상을 내다보지 않는다. 2년 뒤면 트럼프도 힘이 빠진다. 일찍 일어나는 새가 아니라 멀리 보는 새가 생존한다. 한반도 영토에 갇힌 사고만 해서는 안 된다. 기후에 대한 글로벌 기준은 우리보다 훨씬 엄격하다. 패러다임을 바꾸어야 한다. 우리가 매일 같이 읽고 쓰듯 기후도 우리 일상으로서 제대로 읽고 써야 한다.”

you are really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job on this topic!