젊은 활동가들과 만난 그 날, 가장 많이 언급된 단어 중 하나는 바로 ‘조직 문화’입니다. 우리는 ‘비영리의 건강한 조직 문화’에 대한 이야기를 하기 전, 각자가 조직 속에서 겪고 있는 현실을 솔직하게 털어놓는 시간을 가졌습니다. 대충 예상하셨겠지만, 다들 ‘좋은 사례’보다는 ‘나쁜 사례’에 대한 기억이 많았습니다.

젊은 활동가 중에는 ‘건강한 조직 문화’에 대한 갈망과 욕구를 표출하면서도 이것을 ‘욕심’이라 생각하고 이미 마음을 비운 활동가들도 여럿 있었습니다. ‘포기하면 편해’라는 말이 떠올랐습니다. ‘조직 문화’라는 게 과연 건강할 수 있는 것인지에 대한 존재론적 고찰로 이어질까 봐 걱정도 됐습니다만 이미 그건 가능치 않다는 표정들이었습니다.

비영리의 건강한 조직 문화?

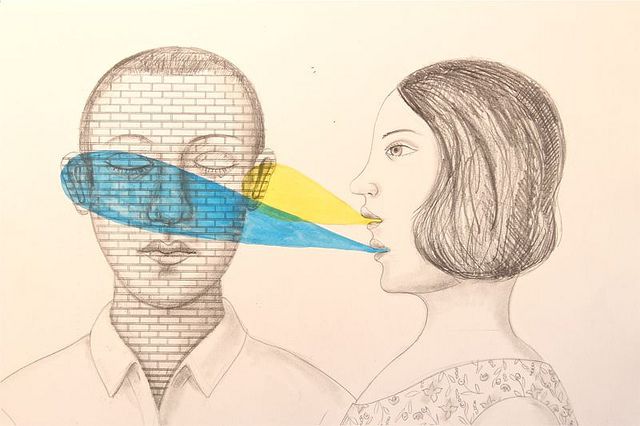

정답은 없겠지만 젊은 활동가들은 ‘민주적인 의사소통과 결정 과정’이 필요하다고 입을 모았습니다. 선배들은 의견이 있으면 이야기하라고 합니다. 그런데 말하면 듣지도 않고, 자기에게 필요한 부분만 발췌해서 이해합니다. 어떤 활동가는 피로감이 쌓여서 이제는 말하라고 해도 그냥 듣기만 한답니다. 그랬더니 돌아오는 말이 ‘요새 젊은 활동가들은 패기가 없다.’는 핀잔이었습니다. 이런 상황이 한 번, 두 번 반복되다 보니 결국엔 기대가 사라져버렸다고 합니다.

의사 결정 과정에서도 이런 문제는 반복됩니다. 이런 상황을 두고 어떤 활동가는 ‘답정너’[footnote]답장너 : ‘답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼’의 준말. 또는 ‘답은 정해져 있고 넌 말하면 돼’로 해서 ‘답정넌’이라고도 한다.[/footnote]라고 표현하기도 했습니다. 이미 결정권을 가진 윗사람들이 모든 것을 마음속으로 결정해 놓은 상태에서 원하는 답을 요구하는 회의를 무의미하게 반복한다는 거죠. 스무고개도 아니고 말입니다. 지쳐버린 활동가들은 이런 행태의 반복에 조직에 대한 기대를 접게 됩니다.

조직 문화에 관해 설명하는 과정에서 ‘조직이 비민주적이진 않은데 민주적이지도 않다’는 지적에 우린 모두 환호했습니다. 그 자리에 모인 활동가들에겐 그게 바로 현실이었습니다. 회의란 최선의 결정을 위한 대화와 토론을 하는 자리가 아니라 결정의 정당성을 확보하는 수단으로 작동하는 경우가 많다는 겁니다.

두 가지 ‘최악의 사업’

가장 최악으로 느끼는 두 가지 사례가 있었습니다.

1. 위에서 내리꽂는 사업, ‘까라면 까’

위에서 언급한 것과 비슷한 경우인데 높은 곳에서 내리 꽂는 사업이 은근히 많다는 것입니다. 선거철이니 관련된 용어로 풀어보자면, 정무적 판단으로 시작되는 사업들 말입니다. 그나마 ‘답정너’의 경우엔 회의라도 해서 말이라도 할 수 있었는데 이런 경우는 ‘그냥 시키면 해’거나 ‘까라면 까’와 같은 상황입니다.

이럴 때 활동가들은 영혼 없는 도구가 됩니다. 스스로 영혼을 소환해 이 사업의 필요성에 대해서 생각하면 그때부터 에너지가 소진되기 시작합니다. 마음고생이 시작되는 거죠. 사무실 인근 술집의 술 판매량이 늘어납니다. 흡연자라면 늘어나는 담배 소비량에 국가 재정이 확충됩니다.

그러다 보면 왜 나만 이런 일을 하는 거냐는 자괴감도 들면서 주변에서 문제 제기도 안 해주는 동료들이 미워지기도 합니다. 정무적 판단으로 내리꽂는 사업은 활동가의 영혼을 앗아가기 딱 좋습니다.

2. 말 꺼낸 사람이 책임진다? ‘네가 해’

두 번째는 ‘말 꺼낸 사람이 책임진다’입니다. 고민 끝에 우리 조직에서 이런 게 필요하다고 이야기를 꺼냈더니 ‘네가 말 꺼냈으니까 해결해 봐’로 끝나는 경우입니다. 이런 분위기가 팽배한 조직은 회의 시간에 리더 한 명만 말합니다. 다른 의견이라도 낼라치면 이미 다른 사람의 눈빛이 ‘네가 해’라고 쳐다보고 있기 때문입니다.

그래서 눈은 수첩을 향하고, 귀는 열려있으나 듣지 않고 있으며, 손은 뭔가를 열심히 끄적입니다. 회의를 끝내고 나오면 저는 어엿한 화가가 되어 무의식중에 그려진 멋진 그림에 감탄하고 있을지도 모릅니다.

젊은 활동가의 희생을 당연하게 생각하는 분위기도 있다고 합니다. 이미 나는 옛날부터 고생했으니 젊은 직원들이 도전 의식을 가지고 좀 더 많은 업무를 맡아야 한다는 사례엔 분노가 치밀어 오르기도 했습니다. 이명박 전 대통령의 ‘젊어 고생은 사서도 한다’의 비영리 버전인가 싶었습니다.

그럼 우린 무얼 해야 할까?

우리는 그날, 또래의 젊은 비영리 활동가들과 한참 이야기 나누었습니다. 공감도 많이 되고 한편으론 위안도 받았습니다. 각자의 사정을 들어보니 나와 비슷하기도 했고, 또 어느 곳은 내 조직보다 더 심각한 상황도 있었습니다. 이런 거로 공감과 위안을 받아야 한다는 게 너무나 슬펐습니다. 그래서 오후 7시에 시작한 우리의 만남은 다음날 새벽 2시 30분까지 이어질 수밖에 없었나 봅니다.

다들 자신의 처지를 이야기하면서 속 시원했을까요? 다음 날 서로의 안부를 물으며 나눈 이야기 중 가장 기억나는 것은 ‘그럼 우리는 무엇을 해야 할까?’였습니다. 젊은 활동가들은 가슴 속 답답했던 이야기 혹은 부끄러운 이야기를 털어놓으며 잠시 해방을 만끽했지만, 현실은 하루아침에 달라지지 않는다는 걸 누구보다 잘 알고 있었습니다.

그리고 이런 문제를 해결하기 위해 우리는 무엇을 해야 할지, 할 수 있을지 걱정하고 있습니다. 민주적인 의사소통과 의사 결정 과정이란 건 애초에 존재하지 않는 이상향 같은 것일 수도 있습니다. 하지만 비영리라는 조직은 그 이상향을 위해 느리더라도 한 걸음씩 다가가는 일을 하는 조직입니다. 그리고 그러기 위해서 존재하는 조직이기도 합니다. 비영리와 이별을 생각하기 전에 뭔가 할 수 있는 게 있지 않을까요?

[divide style=”2″]

[box type=”note”]

2016년 2월, 2030 비영리 활동가들이 ‘대나무숲’에 모여 ‘비영리 귀는 당나귀 귀~’라고 외쳤습니다. 비영리를 사랑하기에 기대도 많았던 젊은 활동가들은 어느새 지쳐있는 자신을 발견했다고 입을 모았습니다. 조직에서는 권위에 눌려, 선배에게 미안해서 차마 하지 못했던 이야기를 여기에 털어놓습니다.

가상의 2030 비영리 활동가 A, B, C의 입을 통해 우리가 나눈 고민을 몇 차례 전달하려 합니다. 미래의 비영리를 위해서는 바뀌었으면 하는 마음으로요. 궁금하기도 합니다. 당신은 어떻게 생각하나요? 선배와 독자의 이야기도 듣고 싶습니다. (출처: 더 플랜B)

이 글은 위와 같은 취지로 시민·공익활동 인터넷 미디어 “더 플랜B”에서 기획한 ‘2030대나무숲’의 글입니다. 슬로우뉴스 원칙에 따라 편집해서 발행합니다. (편집자)

[/box]