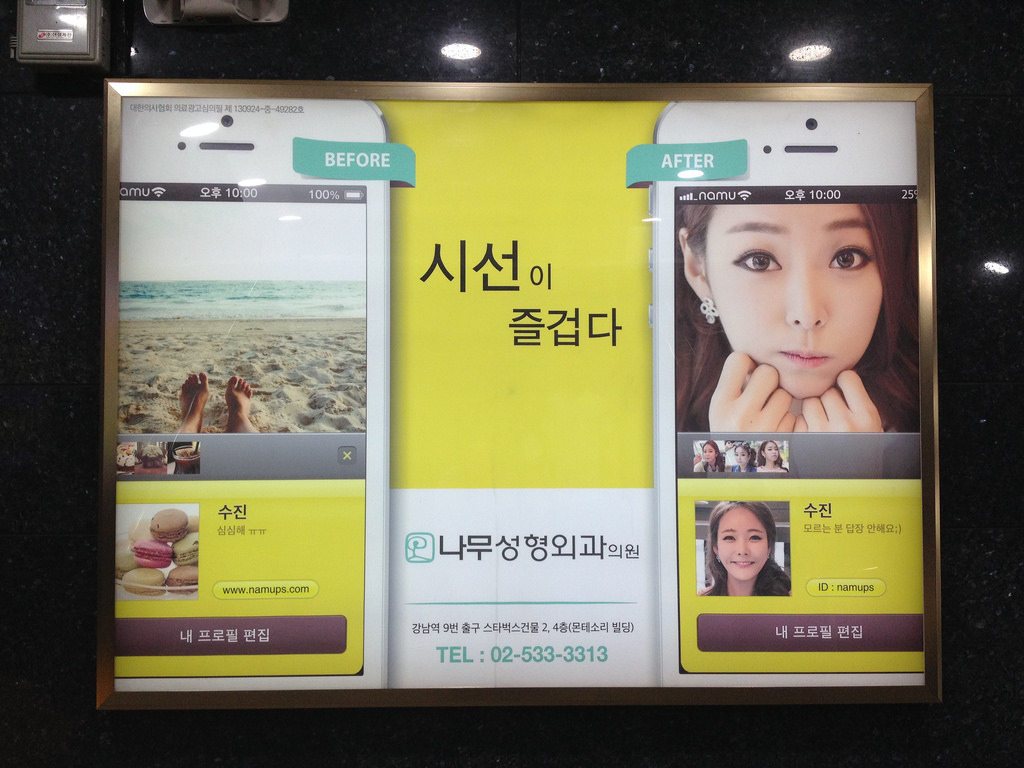

몇 달 전 강남역 9번 출구에서 본 광고다. 내가 이 광고에 대해서 처음 알게 된 것은, 트위터에서 누군가가 이 광고를 언급하면서였다.

“정말 잘 만들었네. 누가 만들었는지 한번 만나보고 싶다.”

“누가 만들었는지 한번 만나보고 싶다”

그런데 며칠 뒤 강남역을 지나가자니 저 광고가 걸려 있는 게 아닌가. 휴대폰 작은 화면으로 볼 때도 잘 만들었다는 생각이 들었지만, 그래도 직접 보는 건 느낌이 다르다. 나도 모르게 폰으로 손이 갔다. ‘별걸 다 하는군.’ 머릿속 한쪽에선 비아냥거리는 소리가 들리는 듯했지만, 내 손가락을 막지는 못했다.

직접 보면서 든 느낌? 감상? 똑같았다. ‘정말 잘 만들었네. 누가 만들었는지 한번 만나보고 싶다.’ 솔직히 이야기하자면, 십 년이 넘게 서울 지하철을 타고 다니며 본 숱한 광고 중 이 한 칸짜리 광고보다 존재감이 컸던 것은 단 하나뿐이었다: 특유의 ‘약 빤’ 센스와 압도적 물량으로 유명한 모 한의원 광고 말이다.

내가 광고에 대해서 뭘 알겠느냐만, 이 광고가 너무나도 압도적이어서 지하철 곳곳을 메운 수많은 성형외과 광고들은 상대가 안 된다는 게 내 생각이다.

평범한(?) 유명인의 등장

인터넷이 만들어 낸 새로운 현상을 하나 꼽자면, 인터넷을 매개로 탄생한 ‘마이너 셀러브리티’의 등장이라고 할 수 있을 것이다. 과거 유명인이 될 수 있는 사람은 대중매체에 얼굴을 비출 수 있는 소수의 사람뿐이었다. 정치인, 작가, 연예인 등. 하지만 평범한 사람들에게도 세상을 향한 발신이 가능해지면서 이런 현실은 변화를 맞게 되었다. 평범한 장삼이사에 불과한 사람도 다른 이들에게 관심의 대상만 될 수 있는 세상이 열린 것이다. 2000년대 초반부터 인터넷에 널리 퍼진 ‘얼짱’ 문화는 이러한 흐름의 대표주자라고 할 수 있다.

소셜 미디어가 확산하면서, 마이너 셀러브리티 문화는 또 다른 전기를 맞게 되었다. 역시 평범한 장삼이사가 마이너 셀러브리티와 일대일로 대화하는 것 역시 가능해진 것이다. 마이너 셀러브리티에게 페이스북 친구 신청이 수천 개가 쏟아진다든가, 트위터 맞팔이 되었다고 좋아하는 일은 이제 일상이 되었다.

‘얼짱’도 마찬가지다. 이제 매력적인 이성은 흡사 향기로운 꽃이 꿀벌을 불러들이듯 막대한 관심과 구애를 (때로는 성희롱에 가까운 언사와 함께) 불러모은다. 언젠가 술자리에서 누군가는 여기에 대해 이렇게 말했다:

“내가 보기에 페이스북의 연애 상태 표시 기능은 진짜 신의 한 수야. 페이스북은 이제 구애하고 싶은 이성을 살펴보는 카탈로그의 역할도 하고 있거든.”

“제가 저 광고 만든 사람입니다”

내가 해당 광고를 제작하신 분을 어떻게 알게 되었는지 역시 잠깐 밝혀야겠다. ‘블로그 잘 보고 있다’며 페이스북 계정으로 찾아와 나에게 친구 신청을 하시는 분이 종종 있다. 페이스북 계정을 불특정 다수와 공유할 생각이 없기 때문에, 이럴 때는 정중하게 거절한다. 내가 찍은 저 강남역 광고 사진이 페이스북 여기저기로 공유되고 있을 때도 친구 신청을 여럿 받았는데, 그중 한 명에게 정중히 거절 메시지를 드렸더니 이렇게 답하는 게 아닌가.

“사실 저 광고 만든 사람입니다”

광고가 원래 세 편짜리였다는 것, 시안이 어떠했는지에 대한 이야기도 그 때 들었다. 돌이켜 생각해 보면, 나 같은 ‘듣보잡’ 블로거도 페이스북으로 찾아와 친구 맺어 달라고 하는 분이 많은데, 빼어난 미모를 자랑하는 젊은 아가씨야 오죽하겠는가. 우습지만, 이 촌극은 결국 저 광고가 얼마나 현실성이 넘치는지를 그대로 증명해버린 셈이 되었다.

시대를 담은 광고

광고를 만드신 분의 이야기를 들어 보니, 이 광고는 원래 3편짜리라고 한다. 1편은 위 사진에 나온 대로 카카오톡을 소재로 한 것이지만, 2편은 페이스북, 3편은 아이폰 앨범을 소재로 한 것이라고. 다만 기본적인 얼개는 동일한 데다가, 광고주가 셋 다 집행하기를 원하지 않아 하나만 가기로 한 것이라고 한다. 하기야 광고 하나만 하기에도 돈이 많이 드는데 셋이나 할 배짱은 어지간해서는 없을 것이다.

‘카카오톡 프로필 사진에 딱히 올릴 만한 사진도 없던 평범한 아가씨가 성형수술로 놀랄 만큼 아름다워졌다. 주위의 시선이 즐겁고, 이젠 지나친 관심과 구애가 귀찮기까지 하다.’

이 모든 이야기가 저 한 컷에 다 있다. 세태를 반영한 이야기를 온전히 담으면서도 깔끔하고 간결한 게 시적이기까지 하다. 이 정도면, 외모 지상주의네 어쩌네 하는 왈가왈부를 넘어 감탄하지 않을 수가 없다. 실제로 위 사진을 트위터와 페이스북에 올렸더니 리트윗과 공유에 불이 붙는다. 사진 한 장이 수백 번 공유되면서 네트워크 너머로 전파되는 모습을 지켜보자니, 다른 사람들도 나와 비슷한 생각인 모양이었다.

엊그제 다시 강남역을 지나가면서 보니, 저 광고는 몇 달이 지났는데도 아직 그 자리에 걸려 있다. 그 자리 광고료가 적지 않다는 걸 고려하면 이 광고가 대단히 잘 만들어졌다는 것을 광고주도 아는 모양이었다. 모방 광고도 나오고 있다 하니, 그 효과야 말할 필요가 없을 것이다.

다만, 후속 광고는 보이지 않았다. 기존 광고만 원래대로 계속 밀기로 한 모양이다. 내가 본 후속 광고 시안도 굉장했는데, 다른 사람들이 못 보게 되어 아쉽다는 생각이 들었다. 하지만 그 생각도 잠시, 저 ‘작품’을 더 많은 사람이 보게 되는 것 역시 나쁘지 않을 것이라고 마음을 고쳐먹었다. 광고에 이런 말을 한다면 우습게 들릴지도 모르겠지만, 이 또한 자본주의 사회의 한 단면 아니겠는가.

정말 잘 만들어진 광고. 모두가 공감할 수 있는 이야기를 담은 광고.

시대를 담은 광고.

![퀴어 만화 [환절기], 한국 가족을 이야기하다](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2015/09/in-between-seanson1-432x6001.jpg)

씁쓰레하네요.

마케팅은… 사회를 평가하지 않죠, 사회를 이해하고 활용할 뿐이죠.