[기후솔루션x슬로우뉴스 공동 기획] 2035 NDC, 최소 61% 감축 필요한데 하한 53% 논의 중… 지속가능한 산림이 핵심 의제, 목재 펠릿 수입 중단해야. (⏳5분)

📻 ‘팟캐스트’로 듣기. (15분)

생성형 인공지능 기반의 리서치 어시스턴트 구글 노트북LM을 이용해서 제작한 팟캐스트입니다.

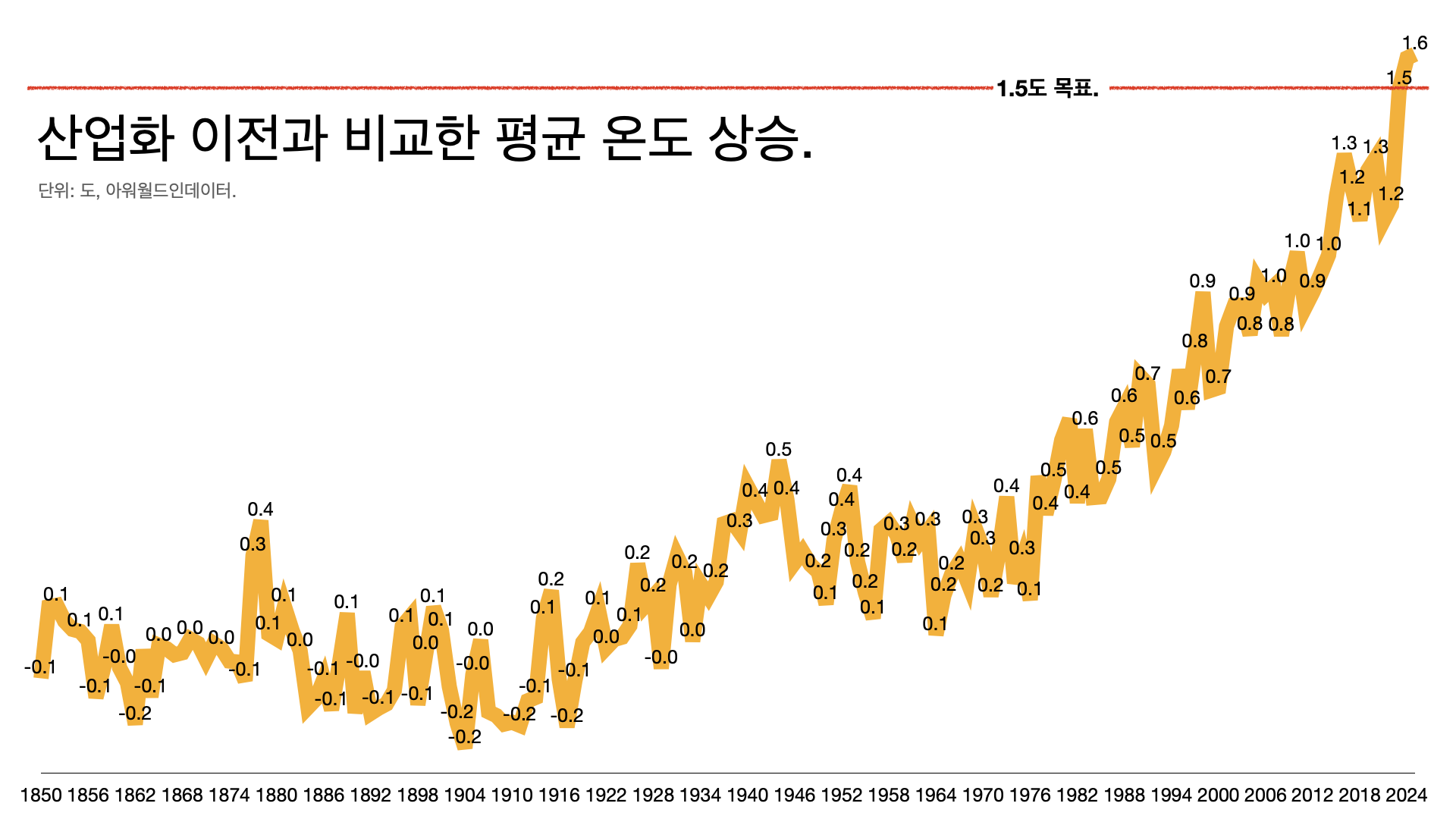

1.5℃ 목표는커녕 이대로면 지구 평균 기온이 산업화 이전 대비 2.8℃까지 치솟을 거란 암울한 전망이 나온다. 유엔환경계획(UNEP)의 경고다.

지구의 미래를 이야기하는 기후 변화 당사국 총회(COP, Conference of the Parties)가 11월10일부터 20일까지 브라질 벨렝에서 열린다.

이게 왜 중요한가.

- 세계 최대 규모 기후 회의가 올해는 지구의 허파 아마존 한 가운데서 열린다.

- COP은 UNFCCC(유엔기후변화협약)의 최고 의사결정 기구다. 세계 대부분의 나라가 참여해 국가 감축 목표와 계획을 검토하고 합의하는 연례 행사다. 기후금융과 적응, 기술이전, 산림, 생태보전, 인권 등 기후와 관련된 다양한 의제가 한 자리에서 논의된다.

- 1995년에 첫 회의를 시작해 올해 30회를 맞는다.

- 특히 올해는 파리협정(Paris Agreement) 체결 10년이 되는 해라 의미가 깊다.

- 아마존 한가운데서 열리는 만큼, 자연과 생물다양성 보호가 핵심 의제로 떠올랐다. 기후 공약을 ‘측정 가능한 실행’으로 옮기고 다자주의(국제 협력)를 강화하기 위한 논의도 본격화할 전망이다.

- 온실가스 배출 15위인 한국의 책임도 크다.

핵심 의제: 실행력과 속도가 관건.

- 지구 평균 기온 상승을 1.5도 이내로 제한하자는 목표를 이루지 못할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 계획하는 단계를 넘어 구체적인 실행과 속도가 필요하다는 주장에 힘이 실린다.

- 올해는 산림 보호와 생물 다양성이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.

- 특히 올해는 10년 단위 목표인 2035년 국가 감축 목표(NDC)를 업데이트하고 점검하는 자리다.

- 재원 확보도 중요하다. 2035년까지 연간 1.3조 달러 규모의 기후 금융을 조성하는 게 목표다.

- 국가 단위를 넘어 지방정부와 민간기업까지 행동주체를 확장하는 ‘글로벌 결정기여(GDC: Globally Determined Contribution)’도 논의한다.

그동안 COP에서 무슨 이야기를 했나.

- 1992년은 유엔 환경 개발 회의(UNCED)와 브라질 리우 환경 정상 회의(Earth Summit)가 열렸던 해다. 온실가스 배출 억제와 기후변화 적응을 위한 논의가 시작됐다.

- 1995년 COP1이 독일 베를린에서 열렸다.

- 1997년, COP3에서 교토 의정서를 채택했다. 온실가스 배출 감축 조약을 체결하고 38개 선진국이 배출 감축 목표를 설정했다. 이때만 해도 한국은 개발도상국으로 분류돼 감축 의무를 지지 않았다.

- 2015년 COP21에서는 198개국이 참여하는 역사적인 파리협정이 채택됐다. 지구 평균 온도 상승을 산업화 이전 대비 2°C 이하로 제한하고, 1.5°C를 목표로 잡았다. ‘공통되나 차별화된 책임’(CBDR, Common But Differentiated Responsibilities)을 강조하고, 개발도상국에 기술 이전과 재정 지원을 하기로 합의했다.

- 2022년 COP27에서는 ‘손실과 피해(Loss and Damage) 기금’을 신설하기로 합의했다. 기후피해 보상을 제도화한 역사적 합의였다.

- 2023년 COP28에서는 2030년까지 재생에너지 발전 용량을 세 배로 늘리고 에너지 효율을 두 배로 높이는 서약을 채택했다.

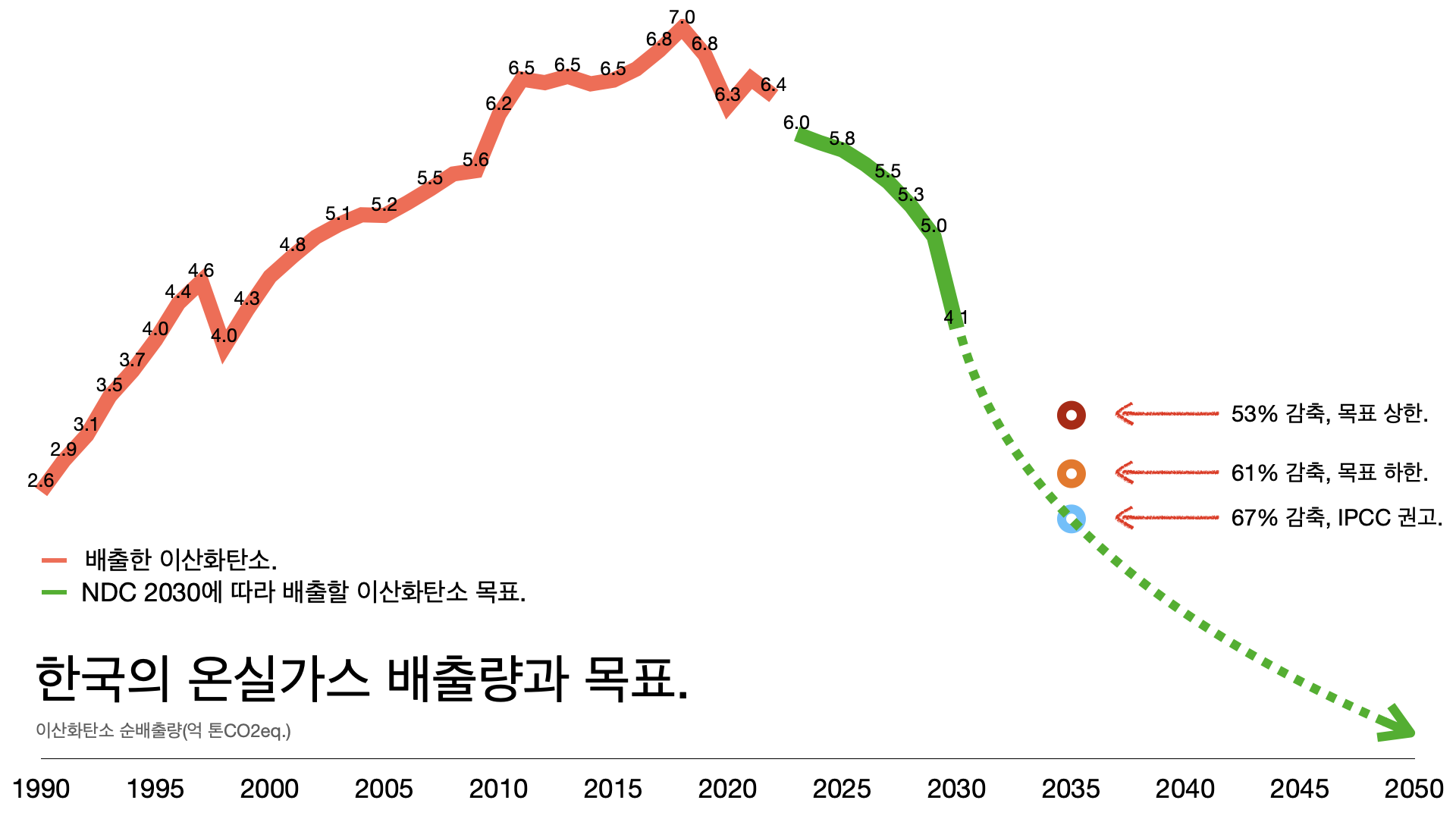

2035 NDC, 한국은 53~61%로 논의 중.

- 2015년 파리 협약에 따라 5년마다 10년 목표를 제출하게 돼 있다. 2020년에 2030 NDC를 제출했고 올해는 2035 NDC를 제출하는 해다.

- 제출 시한은 올해 2월이었다.

- 원래 한국 정부가 내놓은 안은 네 가지였다. 첫째, 40% 중후반은 산업계가 요구하는 수준이다. 일단 뒤로 미루는 전략이다. 둘째, 53%는 2050년 탄소 중립을 목표로 동일 비율로 나눈 선형 감축안이다. 셋째, 61%는 IPCC(기후 변화 정부 협의체)의 권고 수준이고 넷째, 67%는 시민 사회가 요구하는 목표다.

- 11월6일 공청회에서 50~60% 안과 53~60%안, 두 가지로 줄인 데 이어 11월9일 고위 당정협의회에서 53~61%로 결정했다. 최악과 차악 가운데 차악을 선택했다는 평가가 나온다. 시민사회 요구를 일부 반영했다고 하지만 하한을 높인 것일 뿐이고 여전히 67% 목표와 거리가 멀다.

- 탄소중립녹색성장위원회에서 결정하고 국무회의 심의와 의결을 거쳐 COP30에서 발표한다는 계획이다.

최소 61% 감축이 필요한 이유.

- 유엔환경계획(UNEP)에 따르면 파리협정이 목표로 하는 1.5°C 제한은커녕 2.0°C 달성조차 위태로운 상황이다.

- 지난해 8월 헌법재판소는 과학적 사실과 국제적 기준에 근거한 보다 야심찬 목표를 설정해야 할 책임이 있다고 판단했다.

- 기후솔루션과 미국 메릴랜드대 글로벌 지속가능성센터의 공동 연구에서는, 국제 감축수단을 활용하지 않고 국내의 노력만으로도 2035년까지 61% 감축이 가능하다는 분석이 있었다.

- 김원상(기후솔루션 연구원)은 “이미 주요국은 60% 이상 감축 목표를 제시했다”면서 “정부안의 하한선은 한국 경제의 미래를 스스로 제약하는 선택”이라고 비판했다.

- 플랜1.5와 빅웨이브, 여성환경연대, 민주노총 등은 정부 안이 헌법재판소 결정을 위반한 ‘위헌적 수준’이라고 비판했다.

‘재원 확충’ 약속 지킬 수 있을까.

- 지난해 COP29에서는 개발도상국의 저탄소 전환과 기후 회복력 강화를 위해 2035년까지 연간 3000억 달러의 재원을 조성하자는 목표를 채택했다. 나아가 연간 1조3000억 원 규모로 재원을 확대하자는 데 합의했다.

- COP30 의장국인 브라질은 연간 1조3000억 달러 목표로 나아가기 위한 구체적인 로드맵을 제안한다는 계획이다. 바쿠 로드맵을 벨렝 로드맵으로 확대하자는 제안이다. 각국 정부는 물론이고 다자개발은행(MDB)과 민간 부문까지 참여하는 논의가 필요하다.

- 항공과 해운 등 다배출산업에 ‘연대세(solidarity levies)’를 부과하는 방안도 거론된다. 전통적인 개발원조(ODA)나 자발적인 기부 방식과 달리, 주요 오염원과 다배출 활동에 부담금을 부과해 예측 가능하고 안정적인 자금원을 마련하자는 제안이다. 선박에 ‘탄소세‘를 부과하거나 항공기의 비즈니스와 퍼스트 좌석 이용자에게 추가 요금을 받는 방식도 거론된다.

지속가능한 산림이 핵심 의제.

- 의장국인 브라질은 산림 훼손을 막고 열대우림을 보호하기 위한 ‘열대우림 영구 기금’(Tropical Forest Forever Facility, TFFF) 출범을 제안했다.

- TFFF는 열대우림을 보전하는 면적만큼 자금을 지급하는 방식이다. 유엔기후변화협약의 산림 프로그램이 ‘감축 크레딧’을 판매하는 방식이라 검증 방식을 두고 논란이 있었고 감축 실적이 구매자와 판매자에게 중복 계상되는 문제도 있었다. TFFF는 복잡한 탄소 거래 구조에서 발생할 수 있는 문제를 보완하고, 실질적인 산림 보호를 보장하는 방향으로 설계됐다.

- 1250억 달러 규모의 자금을 마련하는 게 목표다. 기금 운용 수익은 우선순위 채권 투자자와 공공 출자자, 숲 보유국 순으로 배분된다.

한국의 과제: 가짜 재생 에너지, 목재 펠릿 수입부터 줄이자.

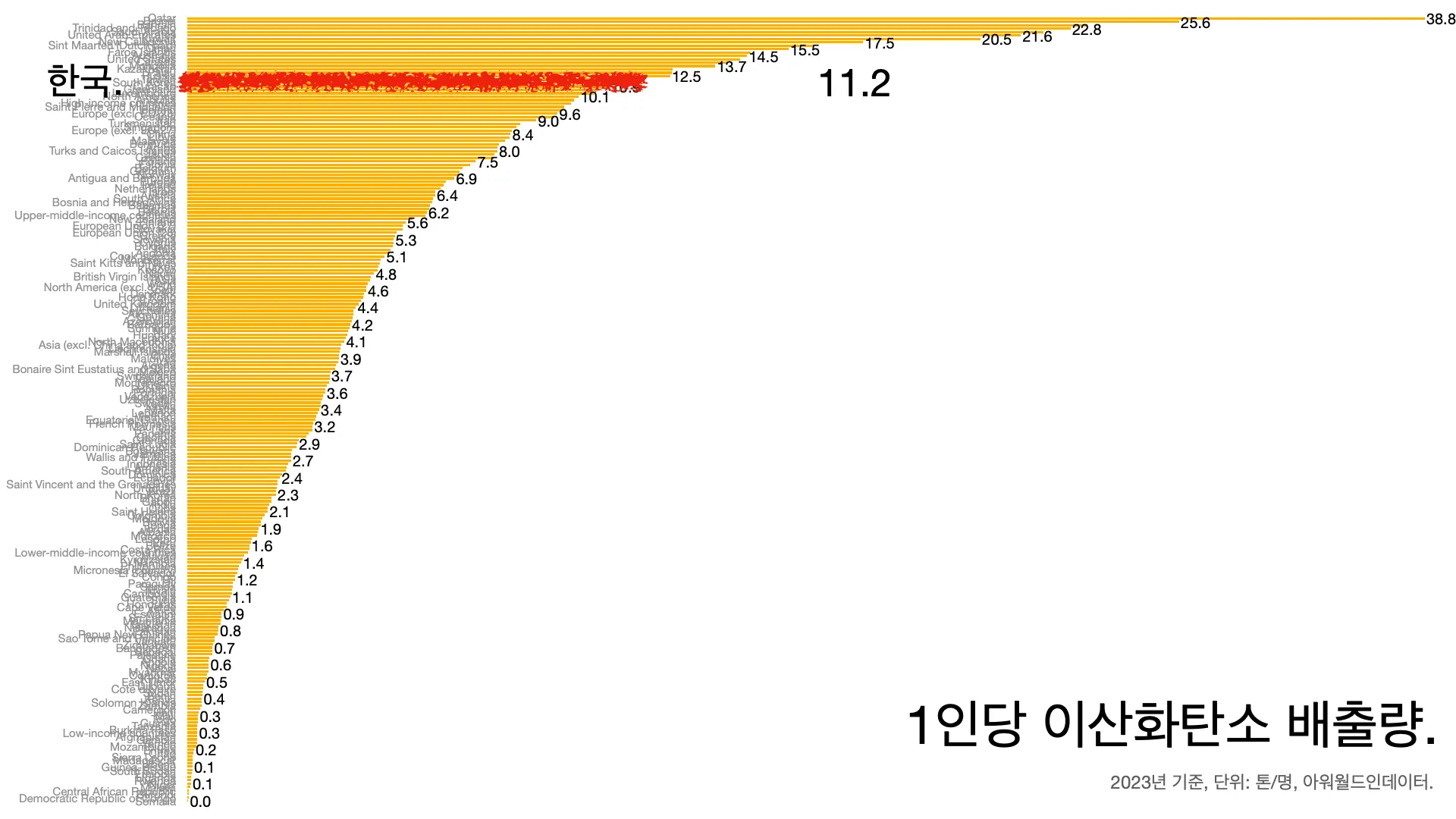

- NDC를 논의하는 자리에 한국은 빈손으로 간다. 11월10일 기준으로 74개국이 NDC를 제출했고 한국을 포함한 123개국이 아직 제출하지 않은 상태다. 한국의 온실가스 배출 비중은 1.26%, 세계 15위다.

- 한국의 1인당 이산화탄소 배출량은 2023년 기준으로 11.2톤, 231개국 가운데 20위다.

- 한국은 세계 3위 목재 펠릿 수입국이다. 바이오매스 연료로 쓰는 목재 펠릿은 그동안 재생 에너지로 분류돼 왔지만 나무를 베고 태우는 과정에서 탄소가 배출된다. 한국의 재생 에너지가 인도네시아의 산림을 파괴한다는 비판이 끊이지 않았다.

- 이번 COP30에서 논의될 ‘벨렝 4X 공약’에도 바이오 연료가 포함돼 있어 논란이 예상된다.

- 한국이 제안하는 특별한 의제도 없다. 지난해에 이어 ‘오늘의 화석상(fossil of the day prize)’을 받아도 할 말이 없는 상황이다.

- 한가희(기후솔루션 전력시장계통팀장)는 “한국이 진전된 목표를 제시해야 시장에 명확한 신호를 보내 공공과 민간의 투자를 촉진하고 국제 사회에서 기후 리더로서의 위상을 높일 수 있다”고 강조했다.

![[팩트체크] 잘못 알려진 재생에너지 상식 4가지](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-jv14383518-768x512.jpg)