[팩트체크] 백지수표에 서명한 일본, “직접 투자는 1~2%”는 희망사항일 뿐… ‘선불’ 요구하는 트럼프에 내놓을 카드 있을까. (⌚6분)

미국이 일본과 이면 합의를 하고 한국에 3500억 달러 투자를 강요했다는 루머가 잠깐 돌았다. 결론부터 말하면 근거 없는 이야기고 가능성도 낮다. 아카자와 료세이(일본 경제재생상)가 AFP와 인터뷰에서 “직접 투자 비중은 전체의 1~2% 정도”라며 “나머지는 대출과 보증 형태가 될 것”이라고 말한 걸 두고 온갖 해석이 쏟아지고 있는데 새로운 이야기도 아니고 달라진 것도 없다.

일본이 5500억 달러를 투자하겠다고 했다는 건 한국을 낚기 위한 떡밥이었고 미국과 일본이 짜고치는 고스톱에 속아 하마터면 한국이 3500억 달러를 갖다 바칠 뻔했다는 내용이지만 뇌피셜에 가깝다.

사실이 아닐 가능성이 크다.

- 애초에 미국과 일본이 작당해서 한국을 속이려 한다는 가정부터 설득력이 없다. 한국이 덥석 떡밥을 물 이유가 없고 일본이 먼저 약속했다고 해서 3500억 달러를 선뜻 내줄 리도 없고 애초에 그럴 현금도 없다.

- 아카자와 료세이의 최근 발언은 김용범이 지난 7월 관세 협상 직후 “에쿼티(자기자본) 5% 미만일 경우 나머지는 론(대출)과 개런티(보증)로 채운다”고 말한 것과 같은 맥락이다.

- 아카자와 료세이는 이면 합의를 실토 또는 폭로한 게 아니다. 김용범처럼 희망 사항 또는 목표를 이야기한 것 뿐이다.

- 새로운 이야기도 아니다. 이미 지난 8월 니혼게이자이신문과 인터뷰에서도 “전체 투자 규모 가운데 직접 출자는 1~2% 수준”이라고 강조한 바 있다.

- 일본의 페인트 모션에 한국이 속을 뻔했다는 것도 지나친 호들갑이다. 오히려 일본처럼 당해서는 안 된다는 압박이 더 큰 상황이다.

- 이재명(대통령)은 최근 로이터와 인터뷰에서 “미국의 요구를 받으면 1997년 위기 때와 같은 상황에 직면하게 될 것”이라고 말했다. 달란다고 해서 줄 수 있는 상황이 아니라는 이야기다. 도널드 트럼프(미국 대통령)를 만난 자리에서 “탄핵당할 수도 있다”고 한 말도 결코 농담이 아니다.

중간 정리.

- 이시바 시게루(전 일본 총리)의 퇴진은 참의원 선거 패배와 지지율 하락 때문이지만 굴욕적인 협상을 했다는 책임론도 컸다.

- 두 가지 해석이 가능하다. 첫째, 일본은 미국의 요구를 뿌리치기 어려울 정도로 강하게 미국에 의존하고 있다. 둘째, 5500억 달러를 내주고 지켜야 할 만큼 수출이 중요했고 기업들의 요구도 강력했다. 전략적으로 모호한 협상을 체결했지만 그 모호한 협상이 일본의 발목을 잡고 있는 상황이다.

- 김용범(대통령실 정책실장)이 “그런 식으로(일본처럼 무조건 투자하는 방식)는 투자할 수 없다”면서 “국제적인 상식과도 맞지 않다”고 했지만 한국도 정확히 같은 조건의 투자를 요구 받고 있는 상황이다.

말 바꾼 일본, 후달리나.

- 일본의 상황이 한국보다 훨씬 안 좋은 건 사실이다.

- 트럼프의 요구 조건은 두 가지다.

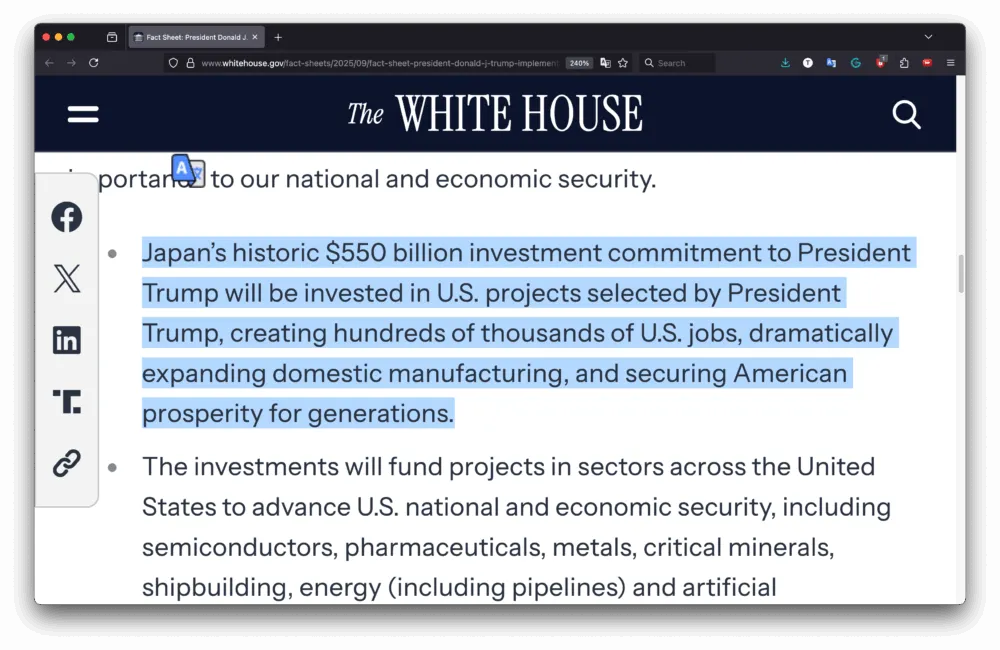

- 첫째, 5500억 달러를 현금으로 내야 한다. 투자 대상은 미국 정부가(트럼프가) 결정한다. 알래스카 송유관 사업 등 수익성이 낮은 사업에 투자하라고 강요할 수도 있다.

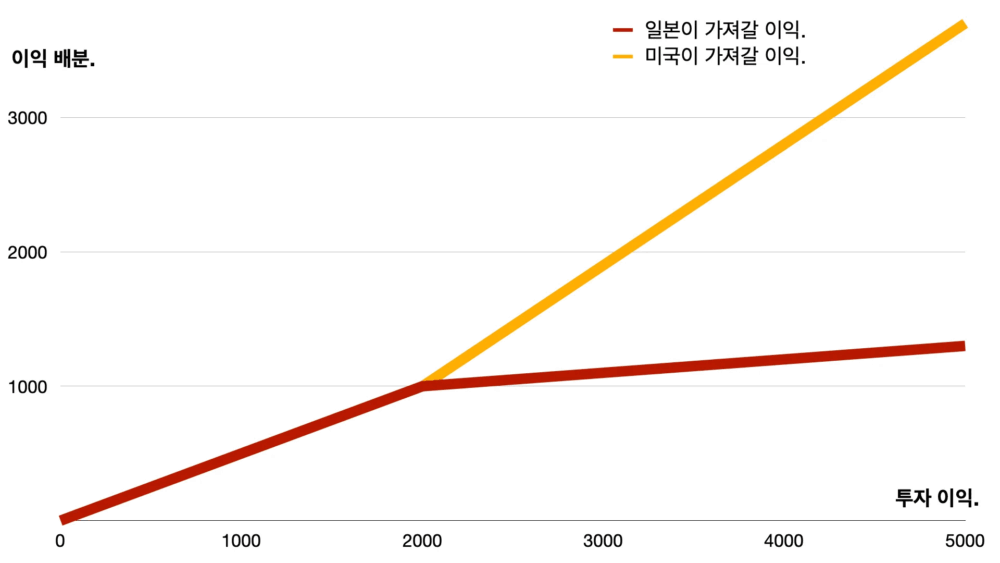

- 둘째, 투자 회수 전까지 수익을 절반으로 나누고 회수 이후에는 90%를 미국이 갖는다.

- 유럽연합은 기업이 투자 주체인데 일본은 정부가 투자 주체다. 금액만 다를 뿐 한국에 요구하고 있는 것과 같은 조건이다. 다만 한국은 아직 사인을 하지 않았고 일본은 이미 사인을 했다는 게 차이다.

일본도 결정된 건 없다.

- 아카자와의 최근 기자회견에서 좀 더 구체적인 맥락을 확인할 수 있다.

- “트럼프가 야구 선수의 사이닝 보너스와 같은 것이라고 말해 당황했지만 MOU(양해 각서)에 자세히 적혀 있다”고 말했다. 트럼프는 관세를 깎아주는 조건으로 받아야 할 돈이라 생각했다는 의미다. MOU에 적혀 있다는 건 일방적인 삥뜯기기가 아니라 투자 개념이라는 걸 강조하려고 한 말일 가능성이 크다.

- 알려진 내용만 놓고 보면 MOU는 여전히 일본에 매우 불리한 조건이다.

- 이익의 절반만 가져갈 수 있고 그나마 투자금을 회수한 뒤에는 이익의 10%만 가져갈 수 있는데 정작 손실이 나면 고스란히 일본 정부가 떠안아야 한다. 미국은 손도 안 대고 코를 풀려는 상황이다.

- “미국은 직접 투자와 대출, 보증의 구분에 큰 관심이 없다”고 말한 것도 아카자와의 희망사항일 가능성이 크다. 트럼프는 ‘선불(up front)’이라고 여러 차례 강조한 바 있다.

일본의 희망 사항.

- 아카자와의 말대로 트럼프는 대출이든 보증이든 돈만 꽂히면 된다는 생각일 수도 있다. 실제로 그럴 수도 있지만 뭐가 됐든 트럼프가 만족할 정도의 현금을 테이블에 꺼내놓아야 한다는 조건은 달라지지 않는다.

- 아카자와는 “일본정책투자은행(JBIC)과 일본무역보험(NEXI)이 보증하는 투자의 경우 출자 비율이 1.9%였는데 그 정도 수준으로 보고 있다”고 말했는데 역시 큰 의미 없는 비율이다. 설령 대출이나 보증으로 5500억 달러를 맞추더라도 이익의 상당 부분을 미국에 갖다 줘야 하는 조건이다.

- 1000억 달러를 투자해서 3000억 달러의 이익이 난다고 가정하면 일본과 미국이 1100억 달러와 1900억 달러로 나눠 가져가게 된다. 일본이 그동안 미국에 투자했던 것과는 차원이 다르다.

- 그나마 이익이 나면 다행이고 미국은 아무런 리스크를 지지 않는다.

한국도 마찬가지다.

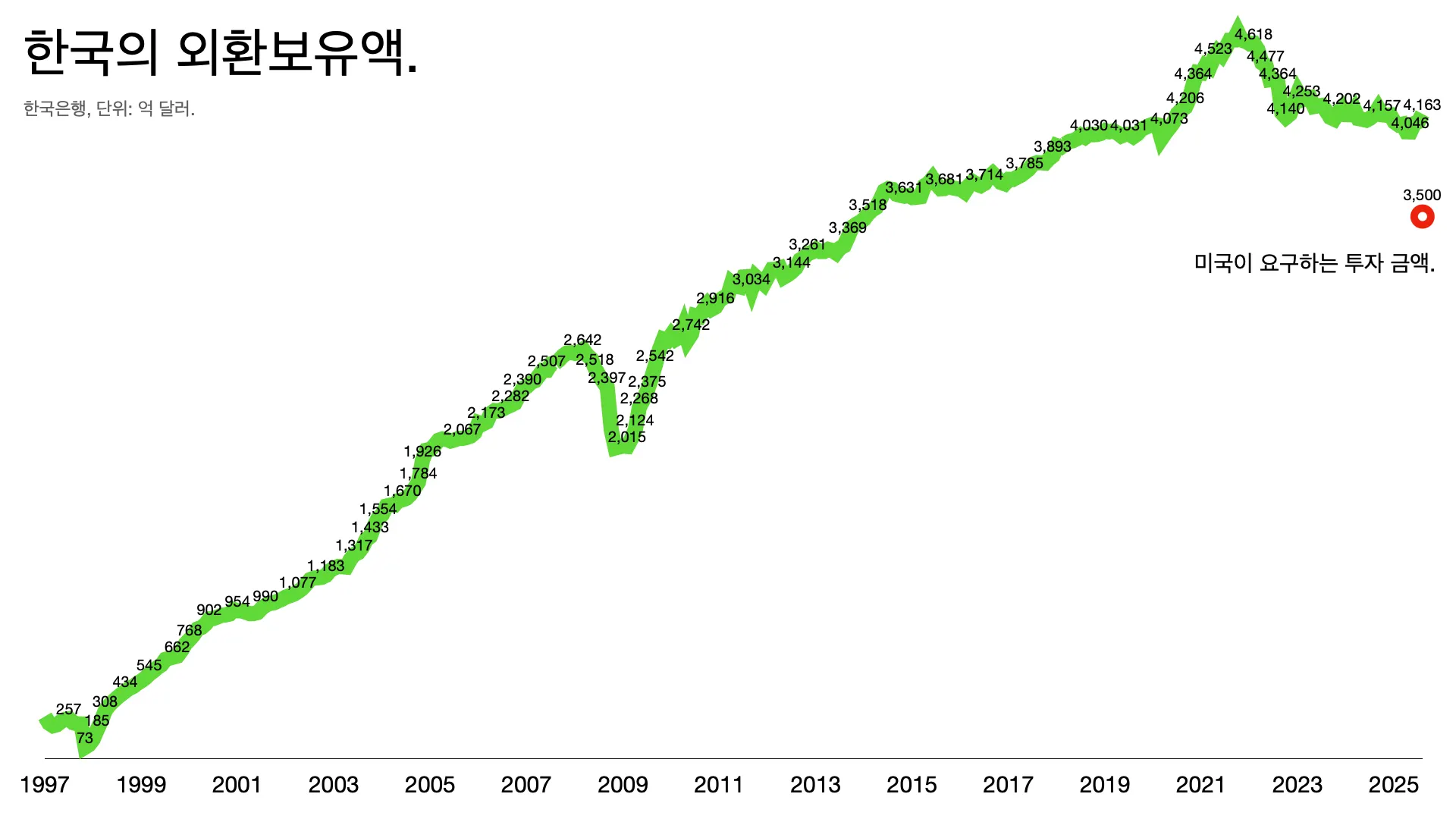

- 한국의 외환보유액은 8월 말 기준으로 4163억 달러다. 그럴 일은 없겠지만 일시불로 3500억 달러를 꺼내 쓰면 당장 외환위기에 직면할 수도 있다. 환율이 1600원까지 치솟을 거라는 분석도 있었다.

- 차라리 관세 25%를 감수하고 버티는 게 낫다는 이야기가 나올 정도다.

- 트럼프가 물러설까? 협상을 깨면 자동차에 그치지 않고 철강과 반도체까지 볼모로 잡고 더 큰 대가를 요구할 가능성도 있다.

사인하는 순간 코가 꿴다.

- 백악관이 공개한 팩트시트를 보면 일본은 “일본이 도널드 트럼프(미국 대통령)에게 약속한 역사적인 5500억 달러 투자한다”고 약속했다. “트럼프가 선정한 프로젝트에 투자해서 미국의 번영을 세대에 걸쳐 보장할 것”이라는 내용도 담겼다.

- 물론 팩트시트는 합의문이 아니고 서명도 아니다.

- 아카자와 료세이는 AFP와 인터뷰에서 “워싱턴은 투자와 대출, 보증을 구분하는 데 특별히 관심이 없다”면서 “미국과 일본의 입장이 다르지 않다”고 주장했다. 닛케이와 인터뷰에서도 비슷한 말을 했다.

- 양해각서(MOU)는 조약이 아니고 법적 구속력도 없다. 아카자와는 “두 나라의 공통된 이해를 명시하는 행정 문서일 뿐”이라고 주장했다.

- 그러나 미국의 입장은 다르다. 스콧 베선트(미국 재무부 장관)은 폭스뉴스와 인터뷰에서 “분기별로 평가해서 트럼프가 만족하지 않으면 관세율이 25%로 돌아갈 것”이라고 말했다. 한국도 같은 조건이다.

- 아카자와는 “문서를 만들지 않고 모호하게 남겨두는 게 유리하다”고 주장했지만 9월4일 MOU에 서명했다.

- 한국 상황도 다르지 않다. 미국이 계속 문서 작성을 요구하고 있는데 버티는 상황이다. 관세 협상 직후 강유정(대통령실 대변인)이 “합의문이 굳이 필요 없을 정도로 이야기가 잘 됐다”고 말했지만 이건 강유정이 잘못 이해했을 가능성이 있다.

- 김정관(산업통상자원부 장관)은 “문서로 남기는 것보다는 실무적인 신뢰가 더 중요하다”고 말한 적 있다. 강훈식(대통령실 비서실장)은 “전술적으로 시간을 가지는 게 나쁘지 않다는 내부적 판단이 있었다”며 “협상이 빨리 되는 게 유리하다는 근거는 별로 없다”고 말했다.

통화 스와프는 쟁점이 아니다.

- 김용범이 “통화 스와프가 필요 조건”이라고 말했지만 통화 스와프는 결국 현금 투자를 한다는 전제에서 하는 논의다. 애초에 투자를 할 거냐 말 거냐, 한다면 얼마나 할 거냐가 핵심 쟁점이다.

- 게다가 미국은 기축 통화국이 아닌 나라와 스와프를 맺을 이유가 없다는 입장이다. 트럼프가 하고 싶어도 연방준비제도이사회가 반대하면 안 된다.

- 통화 스와프가 없으면 투자도 없다는 협상 카드로 쓸 수도 있지만 애초에 3500억 달러 현금 투자라는 조건을 바꾸는 게 더 중요하다.

이게 왜 중요한가.

- 일본은 한국과 상황이 다르다. 한국은 달라는 대로 주면 망한다.

- 일본이 먼저 간 길이라 참고할 수는 있지만 어차피 입장이 다르다. 한국과 일본은 언뜻 같은 배를 탄 것 같지만 서로를 챙길 여유가 없다.

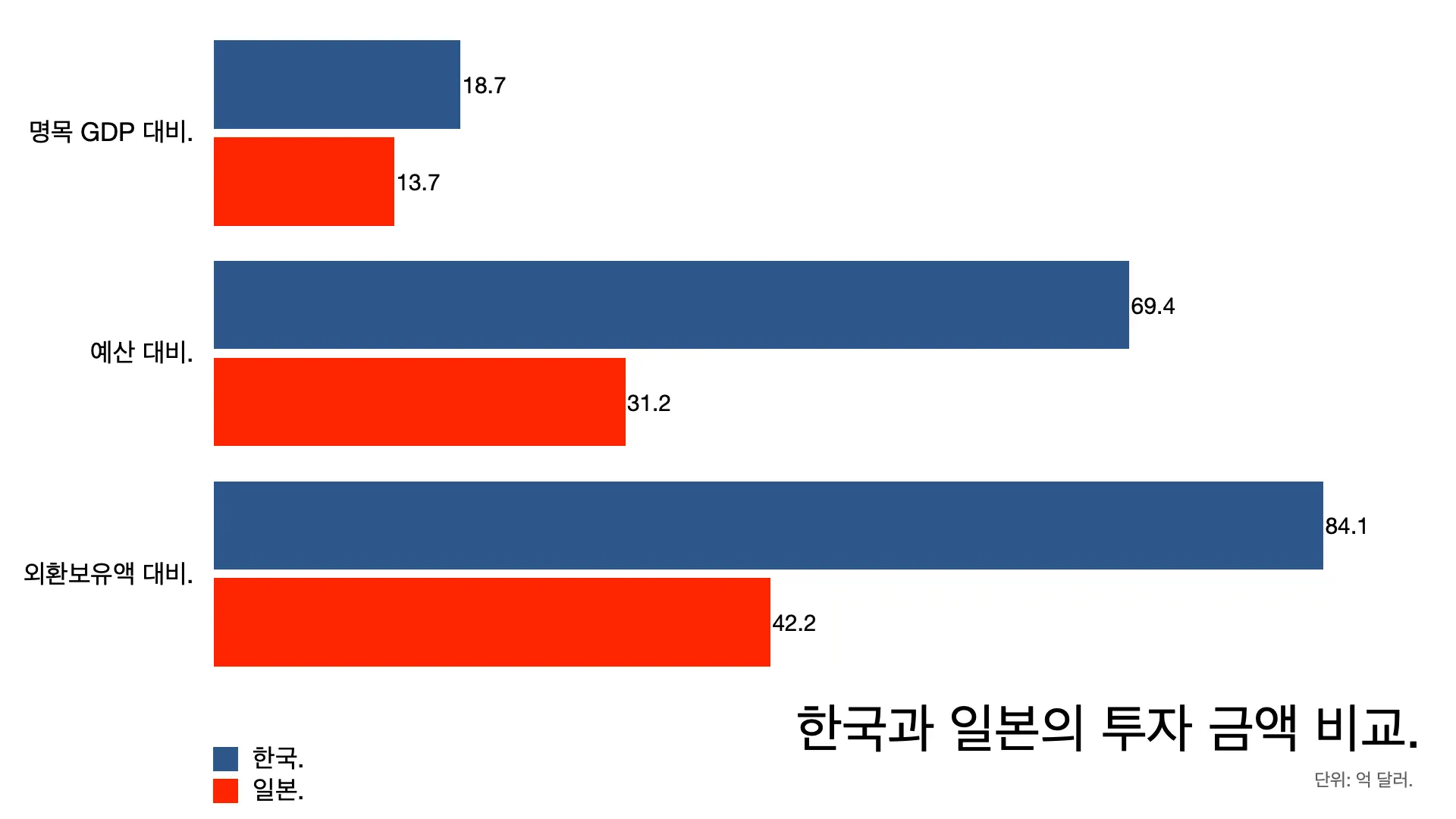

- 금액은 일본이 더 크지만 경제 규모를 감안하면 한국의 부담이 더 크다. 애초에 김용범 등이 희망회로를 돌렸거나 잘못 판단했을 가능성이 있다. 김용범은 “내가 한 펀드 하는 사람”이라며 정책 자금을 매칭하는 미국 투자 펀드 정도로 생각했던 것 같지만 사실이 아닌 것으로 드러났다. “3500억 달러를 투자 상한선 개념으로 이해했다”고 말했지만 역시 인식 차이가 컸다.

전망: 이재명-트럼프 담판으로 풀 수 있을까.

- 일본은 이미 백지 수표에 서명을 한 상황이다. 뒤집으려면 더 다른 조건을 내놓아야 한다.

- 한국은 아직 서명을 하지 않았지만 달리 대안이 없는 상황이다.

- 김용범은 “시한 때문에 원칙을 훼손하는 합의를 하지는 않는다”고 말했지만 다시 한 번 이재명 정부의 외교력이 중요한 고비를 맞게 됐다.

- 이광재(전 국회사무총장)는 최근 피렌체의식탁 기고에서 “판을 바꾸는 빅딜이 필요하다”고 제안했다. AI나 첨단 산업, 북극항로 등에 미국 기업과 동반 투자를 하거나 협력을 강화하는 방향으로 선도적인 투자를 할 수 있다는 아이디어다. 결국 시간을 끌면서 계속 뭉개기는 어려울 거라는 이야기다.

- 이재명에게는 이달 말 경주 APEC 정상회의에서 한 번 더 기회가 있다. 지난달 미국 뉴욕에서 열린 UN 총회 때는 일부러 트럼프를 피해다녔다는 말이 나올 정도로 일단 시간을 끄는 게 유리했지만 담판으로 풀어야 할 상황으로 가고 있다.

- 트럼프는 29일 당일치기로 한국에 들른다. 31일부터 열리는 정상회의에는 참석하지 않는다. 어떤 카드를 내놓을 수 있을까. 이재명에게 달렸다. 11월로 넘어가면 훨씬 더 어려워진다.

음모론은 픽션이아닌 사실이겠죠

윤정부였다면

오히려4000억준다고 하곤 뒤로 페이백챙겼겠죠

이정부니 그런짓안해서 미국이 실패한걸수도..

유럽연합 방식으로 기업과 미국정부간 합의를 원칙으로 한다면 미국이 관세를 국가에 적용하는 무역장벽을 허물어 뜨릴 것입니다.기업과 미국정부가 서로 유익하도록 기업유치를 촉진하는 합의를 하는데 관세를 높여 무역장벽을 높인다면 미국은 고립되고 유럽연합과의 교역이 더 늘어날 전망입니다.한국은 미국시장에 투자하고도 관세장벽을 맞아 어려운 상황입니다.정부는 기업의 외국투자시 받은 보조금을 지급보증하고 투자의 불공정을

거론하여 미국정부의 불공정을 지적해서. 공정한 투자유치를 요청해야합니다.