[기후위기 비상행동×슬로우뉴스 공동 기획] “우리 남은 생에 가장 시원한 여름”이 주는 경고, 올해가 바로잡을 결정적 시기.

📻 ‘팟캐스트’로 슬로우리포트 듣기 (약 6분)

팟캐스트로 슬로우리포트를 들을 수 있습니다. 생성형 인공지능 기반의 리서치 어시스턴트 구글 노트북LM을 이용해서 제작한 팟캐스트입니다.

우리는 역사적 변곡점을 지나는 중이다.

- 서울에서 비닐하우스 없이 바나나가 자라는 시대다. 망고와 파파야 등 아열대 작물 재배 농가도 늘었다.

- 남해에서 잡히던 방어가 울릉도까지 올라오고 있다. 명태와 오징어는 씨가 말랐다. 지난달 경북 영덕에서는 먼 바다에 사는 참다랑어(참치)가 무더기로 잡히기도 했다. 강원도 연안의 표층 평균 수온이 20년 동안 1.1도 올랐다.

- 지난 겨울 남해에서는 양식 멍게의 97%가 폐사했다. 숨을 쉬지 못한 멍게가 터져서 녹아 내린다. 연평도에서는 꽃게 어획량이 90%가 줄었다.

- 꿀벌이 한국에서만 해마다 수십억 마리가 죽고 있다. 응애(진드기)와 영양 실조 때문이지만 근본 원인은 기후 변화에 있다.

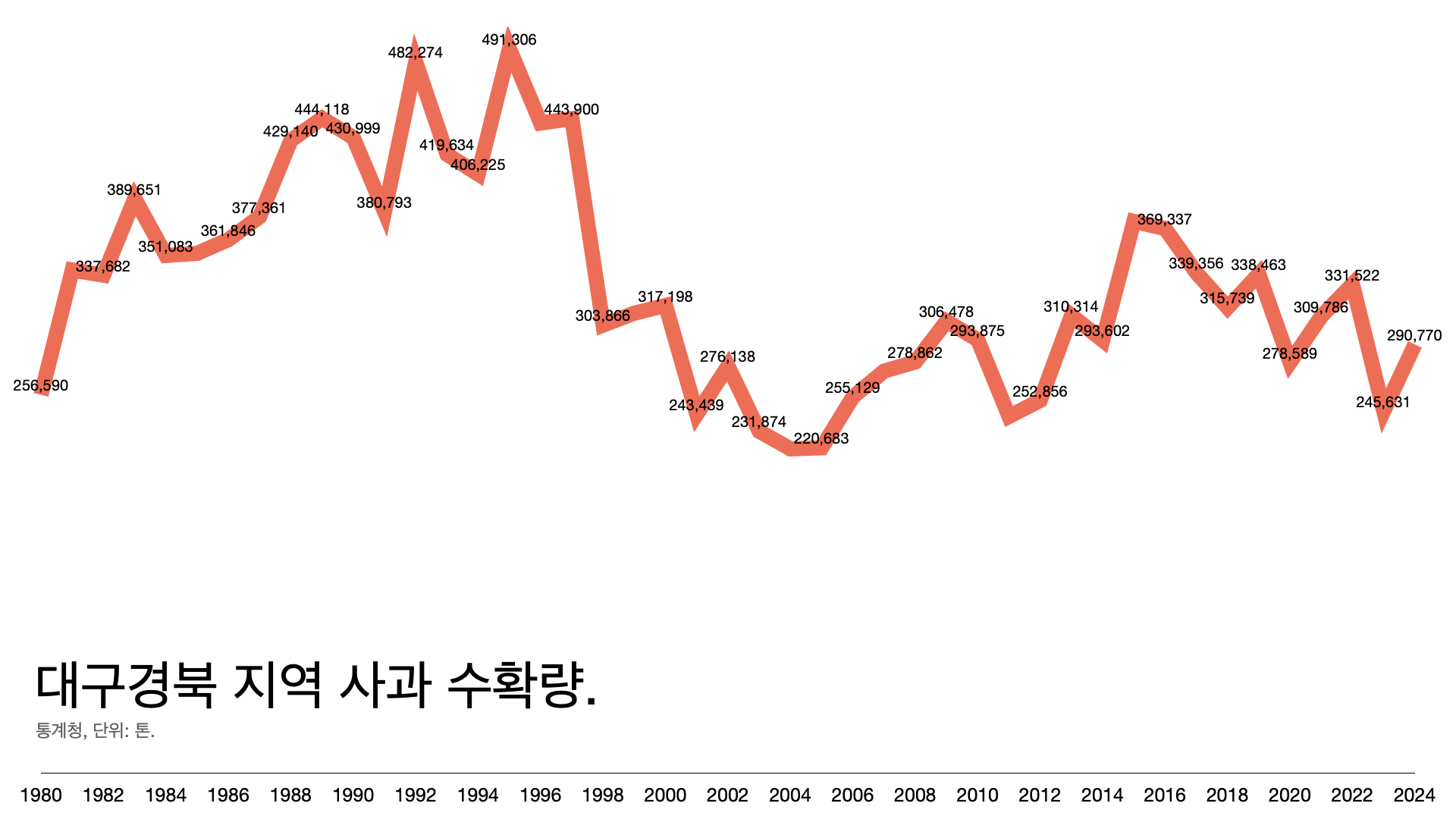

- 2070년이면 한국에서 사과가 소멸할 거라는 전망도 나온다. 강원도에서는 고랭지 배추가 물러져서 못 파는 경우가 늘고 있다. 이대로 2090년이면 한국에서 배추도 소멸한다.

- 올해 봄 경북과 경남 산불로 서울 면적 80%의 삼림이 사라졌다. 산불도 더 자주 더 크게 찾아온다.

- 100년 만의 폭우를 넘어 200년 만의 폭우가 쏟아졌다. 폭염도 관측 이래 역대 기록이다. 더 큰 재난이 반복된다.

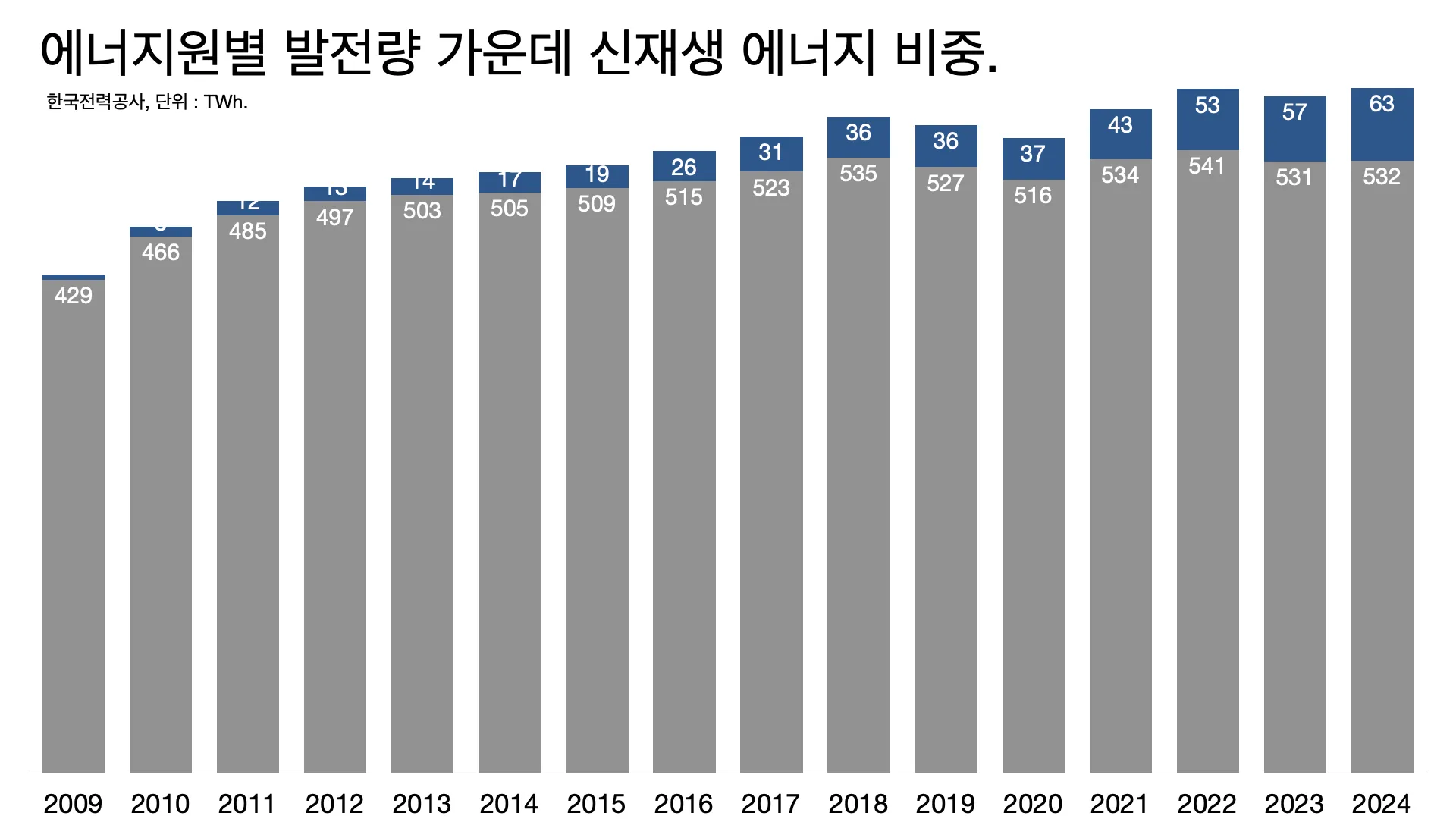

- 전력 사용량도 해마다 기록을 경신하고 있다. 한국의 재생 에너지 비율은 2023년 기준 2.3% 정도다.

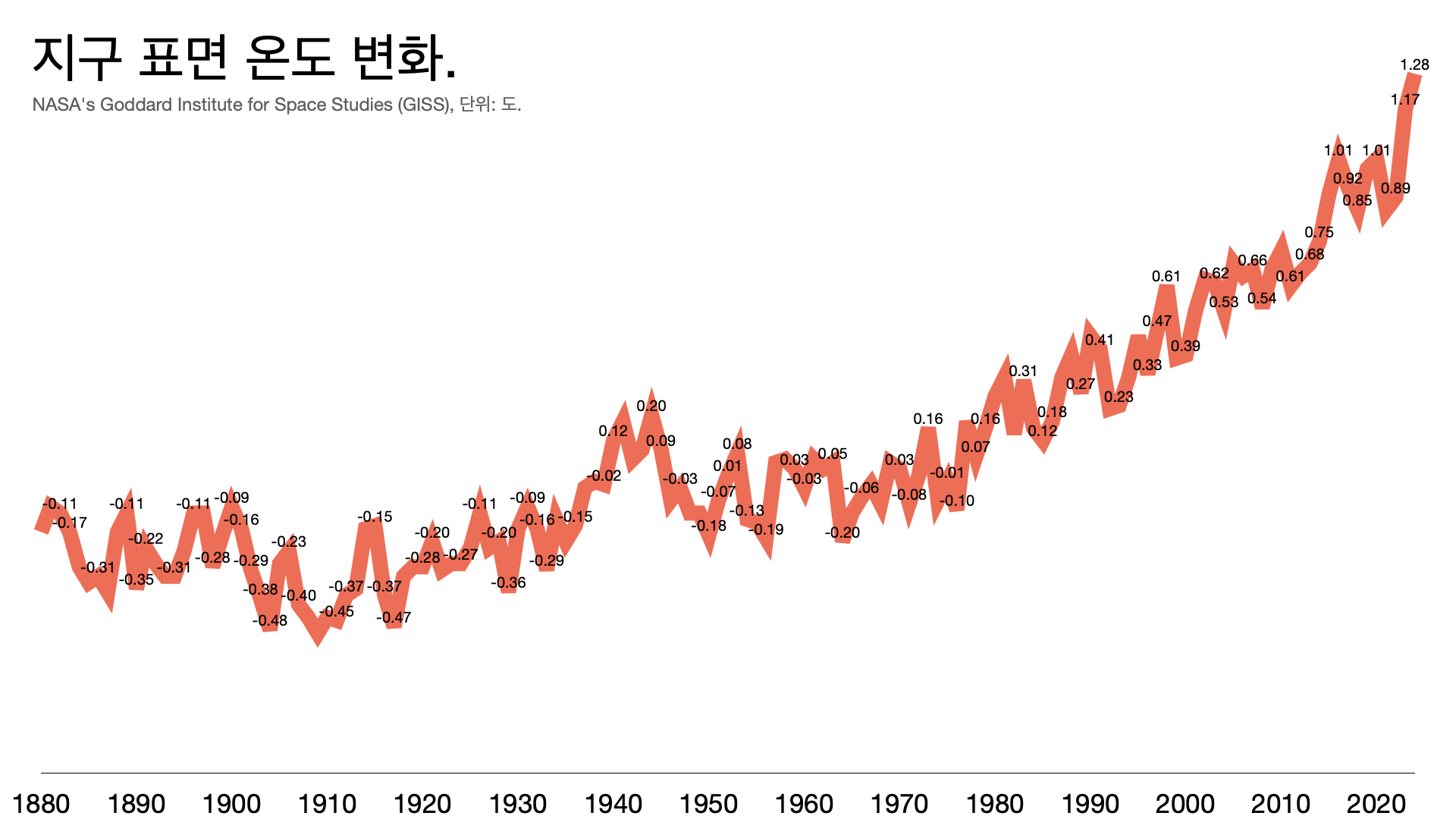

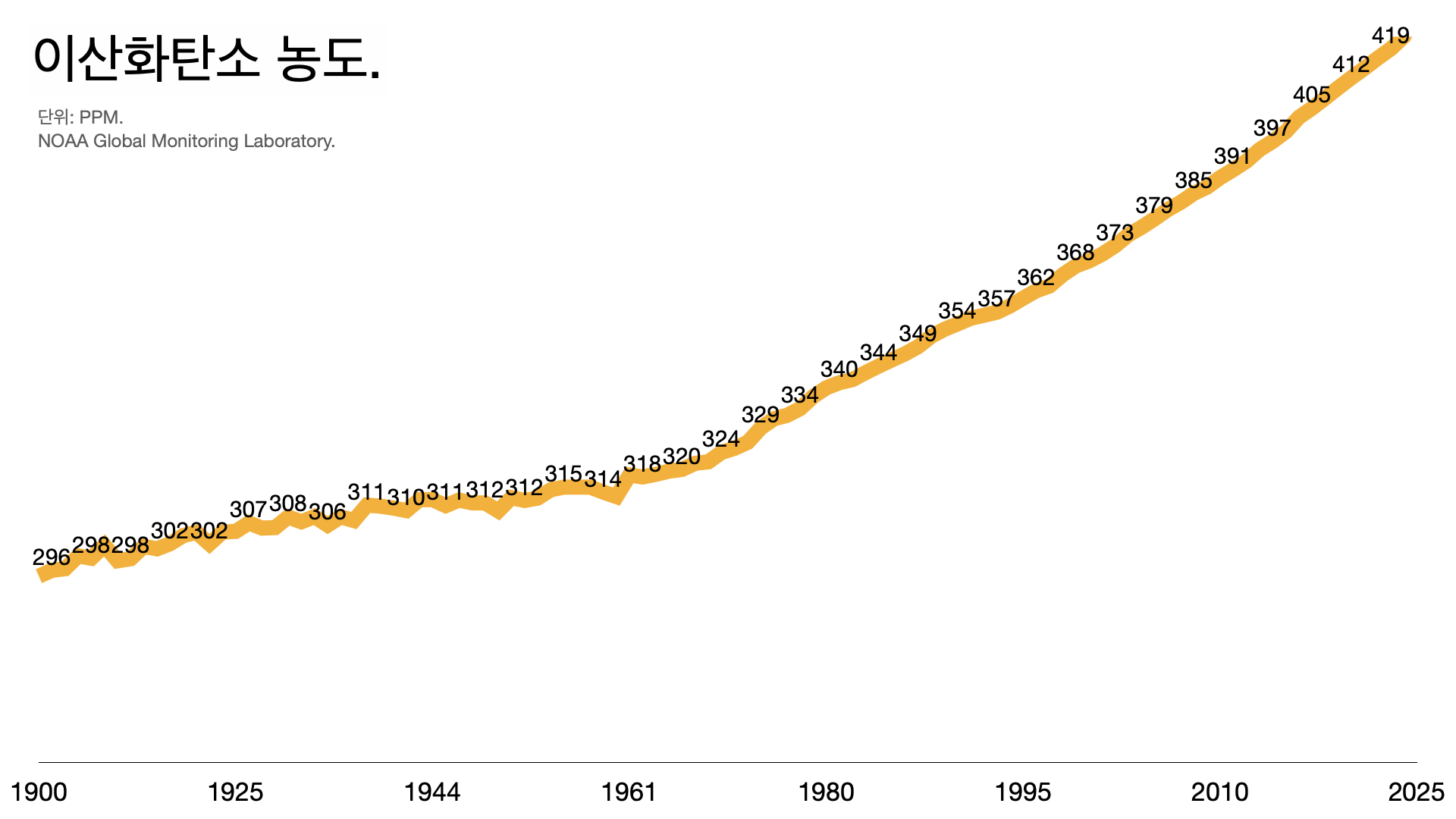

- 지구 대기 중에 이산화탄소 농도는 올해 들어 419PPM까지 치솟았다. 기록이 남아있는 80만 년 전 이래 가장 높은 수치다. 지구는 갈수록 뜨거워지고 빙하가 녹는만큼 해수면이 높아지고 있다.

- 분명한 것은 오늘보다 내일이 훨씬 더 안 좋을 거라는 사실이다. “우리 남은 생에 가장 시원한 여름”이라는 우스갯소리가 농담처럼 들리지 않는 무시무시한 여름이었다.

“우리 남은 생에 가장 시원한 여름.”

- 원래 계획대로라면 한국 정부는 9월까지 2035년 ‘국가 온실가스 감축 목표(NDC)’를 만들고 UN에 제출해야 한다. 그런데 아직 초안조차 나오지 않은 상태다. 계엄과 탄핵 때문이라는 핑계를 댈 수도 있지만 우리의 미래가 걸린 일이다.

- 김성환(환경부 장관)은 “실무 차원의 작업을 진행하고 있다”면서 “2035년 감축 목표를 세우는 것보다 더 절박한 과제는 당장 2030년 목표를 어떻게 달성할 수 있느냐”라고 강조했다. “실현 가능성이 핵심”이라는 이야기다.

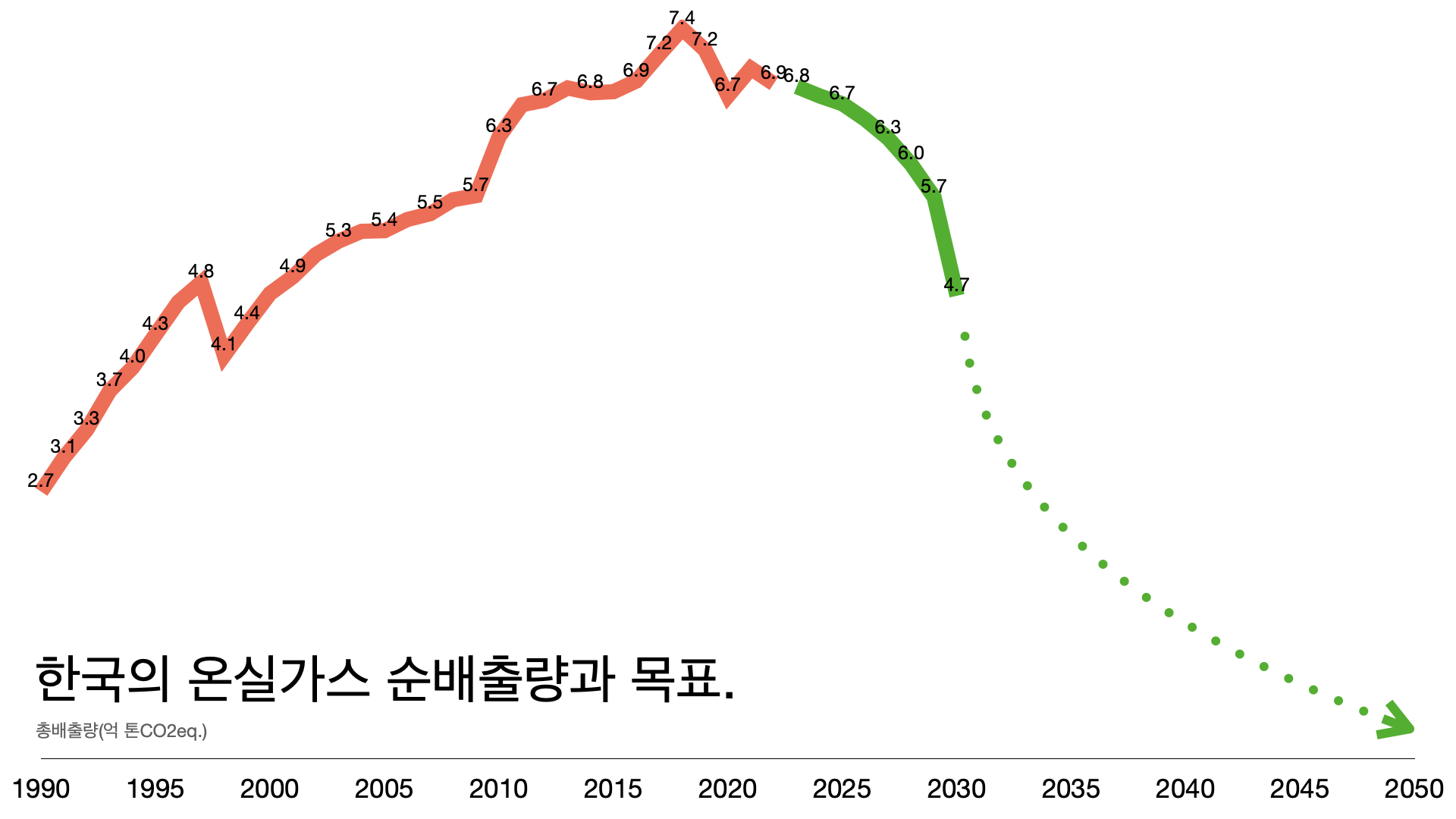

- 문재인 정부는 2018년 대비 2030년까지 온실 가스 배출을 40% 줄이겠다는 야심찬 목표를 내걸었지만 디테일이 부족하다는 평가를 받았다.

- 윤석열 정부는 전체 목표를 건드리지 않았지만 산업 부문 배출 목표를 줄였다. 원자력 발전을 늘리고 재생 에너지 투자를 줄이는 등 퇴행을 거듭했다는 비판을 받았다.

- 이재명 정부는 아직 로드맵을 공개하지 않은 상태다.

이게 왜 중요한가.

- 윤석열 정부가 망친 걸 바로 잡을 마지막 기회다.

- 헌법재판소는 지난해 8월 ‘탄소 중립 기본법’이 헌법에 합치하지 않는다는 판단을 내렸다.

- 문재인 정부 시절부터 목표는 2018년 온실가스 배출량 728만 톤을 2030년 437만 톤까지 줄이겠다는 것이다. 그런데 정작 2030년 이후 어떻게 하겠다는 계획은 없었다.

- 애초에 2030년까지 목표도 지나치게 느슨하게 잡은 것 아니냐는 비판이 나온다.

- 헌법재판소는 “목표만 있고 구체적인 감축 경로가 없다”고 지적했다. “미래에 과도한 부담을 이전하는 방식”이고 “국민의 기본권을 보호하기에 부족하다”는 판단이다.

- 게다가 2030년이면 5년도 채 남지 않았다. 플랜1.5(비영리단체)는 “한국의 기후 위기 대응 수준을 결정할 2035 감축 목표가 깜깜이 졸속 행정으로 흘러가고 있다”고 비판했다.

- 가뜩이나 이재명 정부는 기후 위기 대응을 ‘성장과 발전’ 차원으로만 다루고 있는 것 아니냐는 우려도 나온다. AI 수석 밑에 기후환경에너지 비서관을 배정한 걸 두고 기후보다는 에너지에 방점이 찍혀 있다는 지적이 있었다.

더 깊게 읽기: 윤석열 정부의 엉터리 전망과 느슨한 목표.

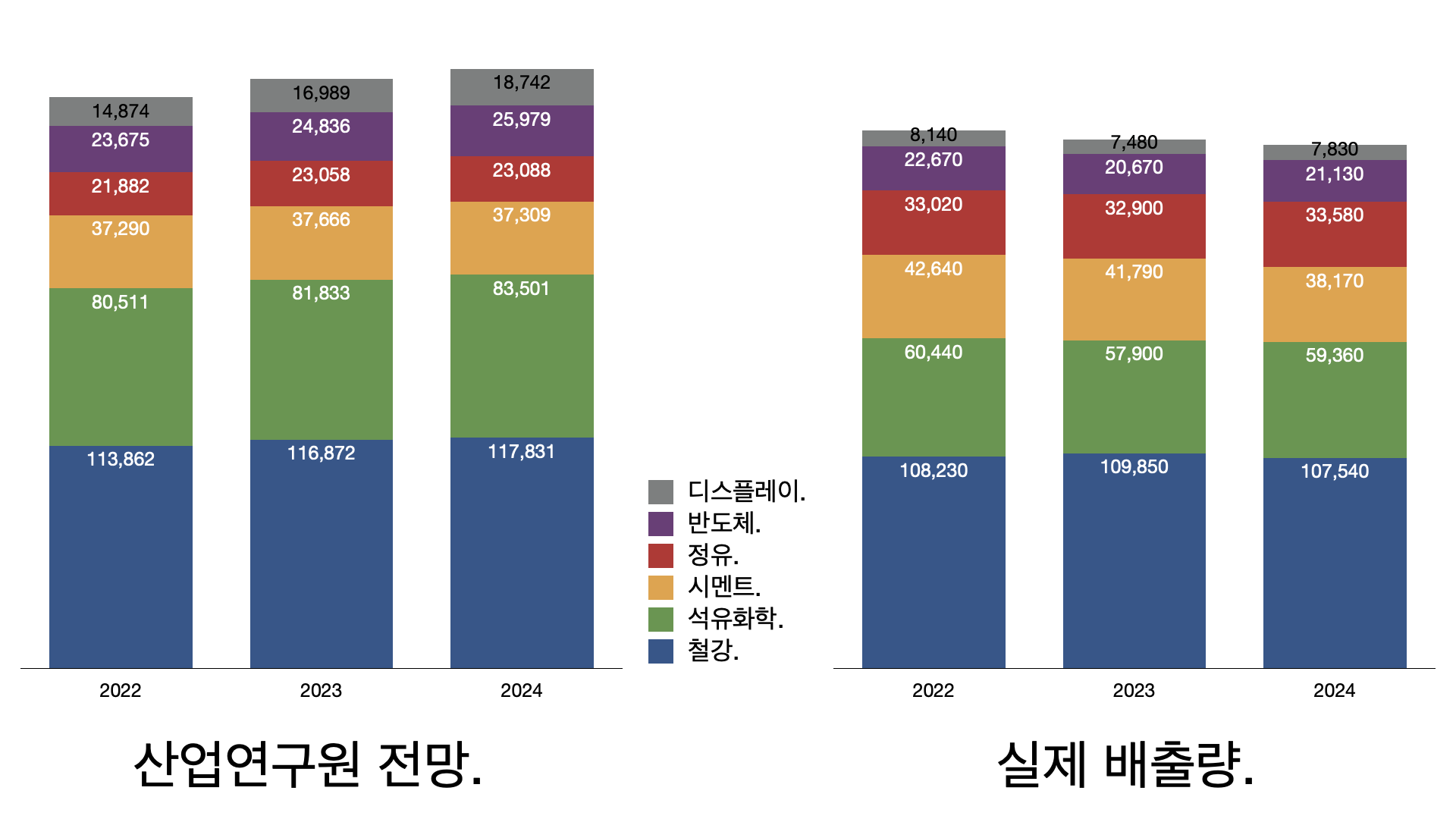

- 윤석열 정부는 2021년에 만든 2030 국가 감축 목표에서 산업 부문 감축 목표를 2018년 대비 14.5% 감축에서 11.4% 감축으로 줄였다. 근거도 없고 의사 결정 과정도 공개되지 않았다.

- 플랜1.5는 윤석열 정부의 국가 감축 목표의 근거를 제공한 산업연구원 보고서를 분석한 결과 “현실을 전혀 반영하지 못하는 엉터리 전망이었다”고 평가했다.

- 산업연구원 전망과 실제 배출량 통계를 비교한 결과 정유 업종을 제외한 모든 업종에서 배출량 증가 트렌드가 완전히 반대로 나타났다. 애초에 “가정과 기준이 잘못됐거나 의도적으로 누락했을 가능성이 크다”는 분석이다.

- 이를 테면 철강 업종의 경우 생산 능력은 늘어나지 않으면서 기존 설비의 가동률이 높아진다는 가정에서 출발했는데 현실은 수요 침체와 공급 과잉이 심각한 상태고 설비 가동률은 70%를 밑도는 수준이다.

- 시멘트 업종도 생산량과 배출량이 해마다 평균 0.3%씩 늘어날 거라고 전망했는데 현실은 생산과 수출 모두 급감하는 추세다. 석유화학과 반도체, 디스플레이 업종 등도 마찬가지다.

- 생산 능력과 배출량을 부풀려 잡고 이런 부풀려진 전망에 맞춰 감축 목표를 잡았으니 기업 입장에서는 별다른 압박이 되지 않는 상황이다. 당장 산업연구원 보고서 발표 이후 2022~2024년 배출량 통계만 봐도 터무니 없는 전망이었다는 사실을 확인할 수 있다.

- 플랜1.5는 “산업연구원 보고서는 탄소 중립 계획이라는 국가적 중장기 정책 결정에 큰 영향을 미쳤다”면서 “산업 부문 감축 목표를 축소하고 결과적으로 이와 연동된 배출권거래제의 배출 허용 총량을 높였다”고 지적했다.

- 플랜1.5 등 시민단체들은 산업통상자원부에 공익 감사를 청구할 예정이다.

탄소 감축 10년 계획, 이렇게 대충 던져도 되나.

- 온실 가스 감축 목표는 5년마다 10년 계획을 업데이트한다. 2020년에 2030 목표를 잡았고 올해 2035목표를 잡고 있는 중이다.

- 헌법재판소는 온실가스 감축 목표를 반드시 국회가 법률로 정해야 한다고 못박았다. 오늘(14일), ‘민주 사회를 위한 변호사 모임’ 환경보건위원회와 기후위기 헌법소원 대리인단은 탄소중립기본법 개정운동본부를 만들고 정부의 위헌적인 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 수립 절차 중단을 요구하는 가처분 신청을 냈다.

- 권경락(플랜1.5 공동대표)은 “감축 목표를 졸속으로 처리하고 나면 바로 잡을 기회가 희박하다”고 지적했다. “정부가 단독으로 2035년 감축 목표를 수립하는 것은 헌재의 결정에 정면으로 위배된다”는 이야기다.

- 9월 시한에 얽매일 이유도 없다. 권경락은 “9월은 국제 사회가 권고한 제출 기한일 뿐”이라며 “국회가 내년 2월까지 헌법이 요구하는 기준을 충족하는 장기 감축 경로를 법률로 정하고 나면 이에 따라 정부도 국제사회에 2035년 감축 목표를 제출하면 된다”고 강조했다.

이대로면 탄소 예산 70%를 2030년까지 소진.

- 헌법재판소 결정에 따르면 국회는 내년 2월까지 2031~2049년 장기 감축 경로를 감축량의 진전을 담보할 수 있는 수준으로 설정해야 한다.

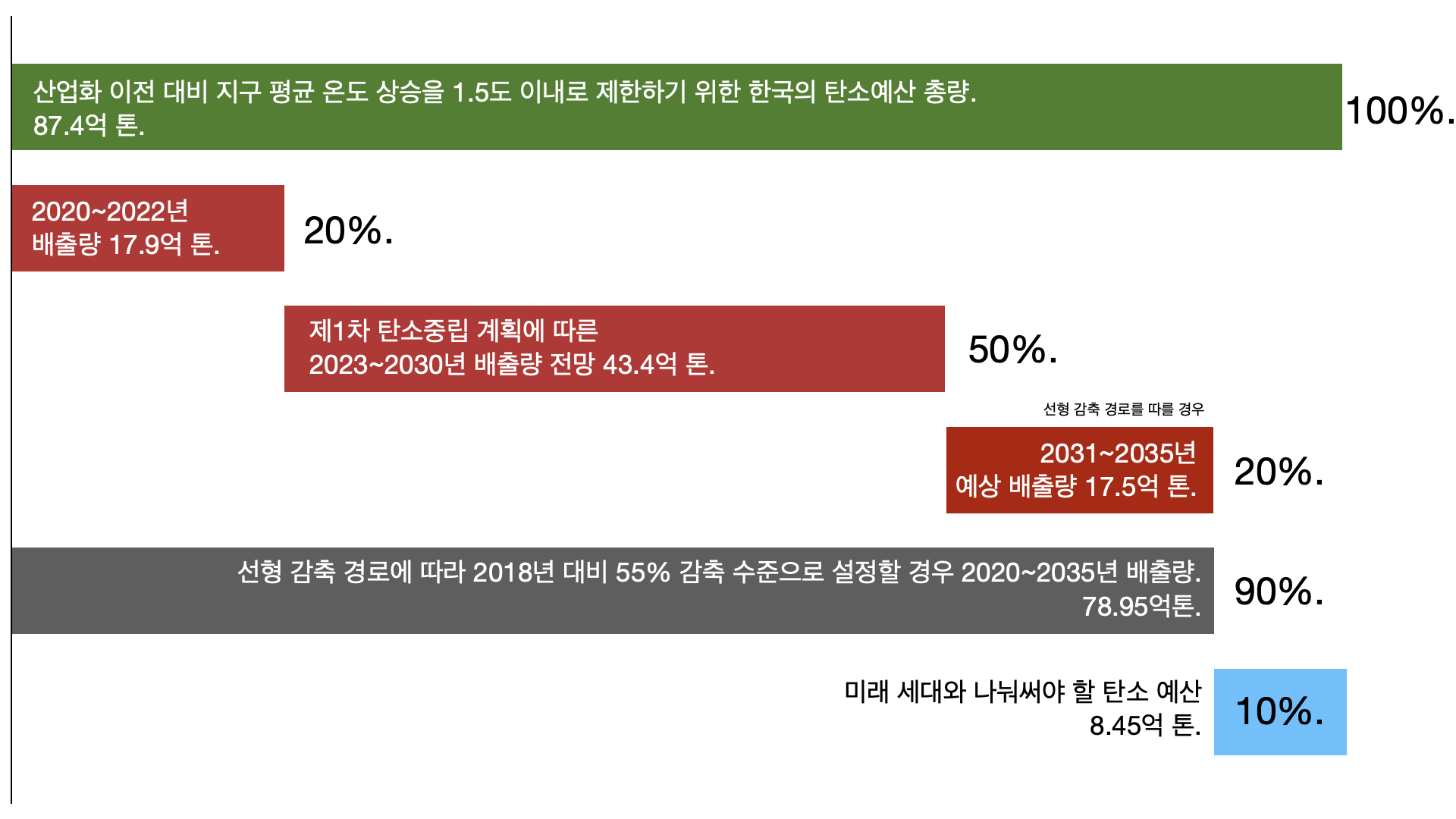

- 플랜1.5는 복합 공정 배분 방식에 따라 한국의 탄소 예산의 최대 총량이 2020년 기준 87억 톤이라는 분석을 내놨다.

- 탄소 예산은 지구 평균 온도가 1.5도를 넘지 않도록 하기 위해 인류가 배출할 수 있는 온실가스 총량 가운데 남아있는 배출량을 말한다.

- 윤석열 정부의 2030 탄소 감축 목표에 따르면 2030년까지 한국의 87억톤의 탄소예산 중 70%인 약 61 억톤을 소진하게 된다. 10년 동안 61억 톤을 쓰고 나면 나머지 26억 톤을 미래 세대와 나눠써야 한다는 이야기다.

- 플랜1.5 등이 2035년 목표를 졸속으로 잡아서 안 된다고 경고하는 건 10년 계획보다는 당장 남은 5년 계획을 수정하는 게 더 시급하다고 보기 때문이다.

탄소 감축 목표, 미래세대에 과중한 부담을 떠넘기면 안된다.

- 기후 위기 대응은 글로벌 조별 과제와 같다. 모두가 과제를 나눠 맡아야 하고 어느 한군데서도 펑크가 나면 안 된다. 한국의 과제는 2018년 기준 온실가스 배출량 728만 톤을 2030년까지 437만 톤으로 줄이는 것이다.

- 지난해 헌법재판소는 이것만으로는 부족하다고 봤다. “목표만 있고 구체적인 감축 경로가 없다”면서 헌법 불합치 결정을 내렸다. 2030년 이후 목표가 없고 애초에 2030년 목표를 어떻게 달성할 건지도 구체적인 계획이 없다.

- 국가 온실가스 감축 목표(NDC)는 5년 주기로 10년 계획을 업데이트한다. 2020년 문재인 정부가 2030년까지 2018년 대비 40%를 감축한다는 계획을 잡았지만 이것만으로는 부족하다는 지적이 나온다.

- 2035년 감축 목표가 특히 중요한 건 미래 세대의 부담 수준을 결정하는 중요한 기준점이 될 것이기 때문이다. 2035년 감축 목표는 점차 배출량이 감소하는 감축 경로에 따라 가장 많은 탄소 예산을 소진하는 지점이다.

- 기후위기 비상행동은 2035년 감축 목표를 2018년 배출량 대비 67%로 높여 잡아야 한다고 제안했다. 기후위기 비상행동은 9월3일까지 ‘우리 삶을 지키는 2035 기후 목표 캠페인’을 진행하고 있다. 시민들 제안을 모아 대통령에게 전달한다는 계획이다.

지키고 싶은 ◯◯◯, 모아서 대통령에게 전달한다.

- 기후위기 비상행동은 ‘우리 삶을 지키는 2035 기후 목표 캠페인’을 시작했다.

- “기후위기로부터 지키고 싶은 [ ]”이라는 문장을 완성한 뒤 관련 이미지와 함께 제출하면 된다.

- 기후위기 비상행동은 9월3일까지 시민들의 호소와 제안을 모아 대통령에게 전달한다는 계획이다.

- “지금 필요한 것은 ‘빨리’가 아닌 ‘제대로’다. 모두의 삶에 직결되는 기후 생존 목표라면 더더욱 그렇다. 이재명 정부의 ‘진짜 대한민국’은 깜깜이·졸속으로 점철된 ‘가짜 감축목표’를 답습하지 말고, 국민의 삶을 지키는 2035년 감축 목표를 수립할 수 있어야 한다.”

글에 사용된 배출량 단위는 만톤이 아니라 백만툔이 되야합니다. 예를.들어 728만톤은 728백만톤, 즉 7.28억톤이어야합니다.