[해법] 베리워즈, 온실가스 ‘국제 감축’ 한국 첫 사례… 캄보디아 정부에서 68만 톤 감축 실적 인정, 국제 원조를 넘어 기후 협력으로.

📻 ‘팟캐스트’로 슬로우리포트 듣기 (약 7분)

팟캐스트로 슬로우리포트를 들을 수 있습니다. 생성형 인공지능 기반의 리서치 어시스턴트 구글 노트북LM을 이용해서 제작한 팟캐스트입니다.

“승인 받았습니다.”

김성우 베리워즈 대표의 말에 산업통상자원부 국제감축팀 관계자는 거의 울먹이듯 소리를 내질렀다. “정말 고생하셨습니다. ‘국제 감축’ 사업 첫 성공 사례입니다.”

베리워즈가 캄보디아 정부와 탄소배출권 협력을 위한 MOU(양해각서)를 체결한 게 지난 2월이고 오는 21일 드디어 공식 승인을 받고 감축 실적을 거래할 수 있게 된다.

7년 전 베리워즈가 캄보디아에서 전기 오토바이 사업을 시작할 때만 해도 이게 가능할 거라고 생각한 사람은 많지 않았다. 김성우 대표의 신념과 베팅이 성공했다.

이게 왜 중요한가.

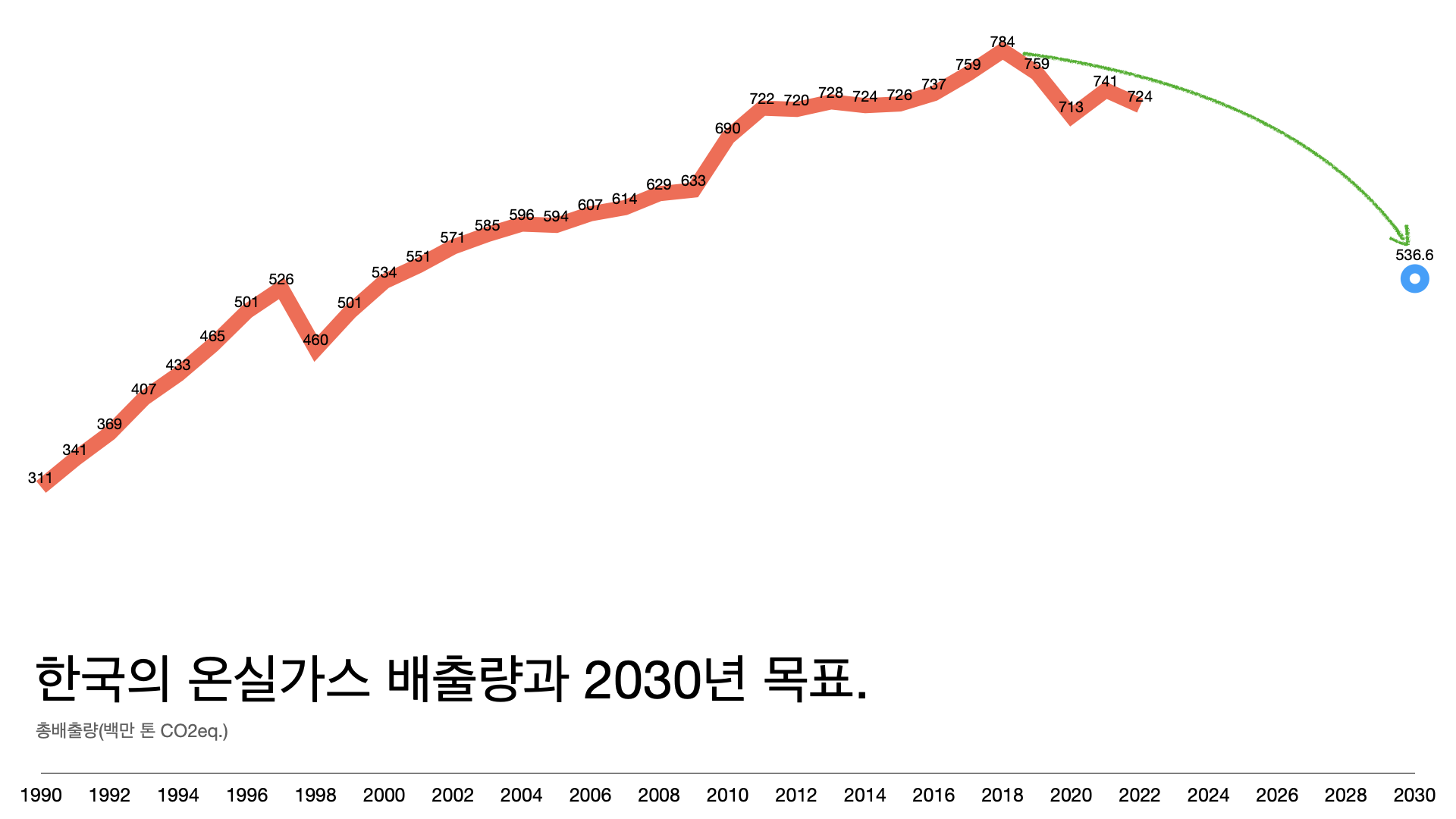

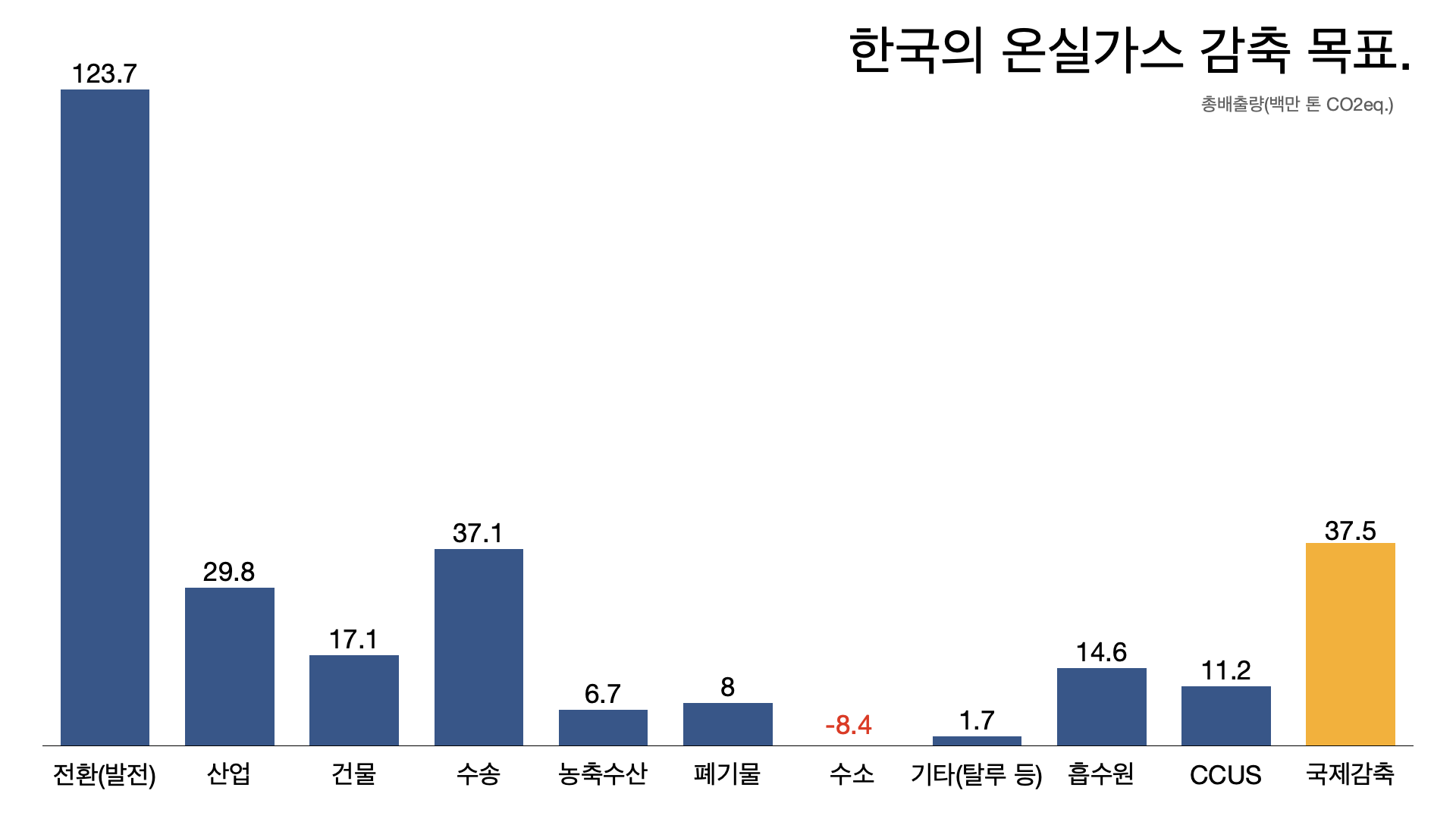

- 한국 정부는 ‘파리 기후 협정’에 따라 2030년까지 2018년 대비 2억9100만 톤의 탄소 배출을 줄여야 한다. 이 가운데 11.5%인 3750만 톤을 ‘국제 감축’으로 줄인다는 계획이다. ‘국제 감축’은 한국의 온실가스 감축 목표(NDC, Nationally Determined Contribution)에서 두 번째로 규모가 큰 영역이지만 아직까지 아무런 성과를 만들지 못했다.

- 산업통상자원부가 13개국과 협정을 맺고 8개국과 MOU를 체결했지만 아직까지 정부 승인이 난 사업은 하나도 없었다. 베리워즈가 첫 사례다.

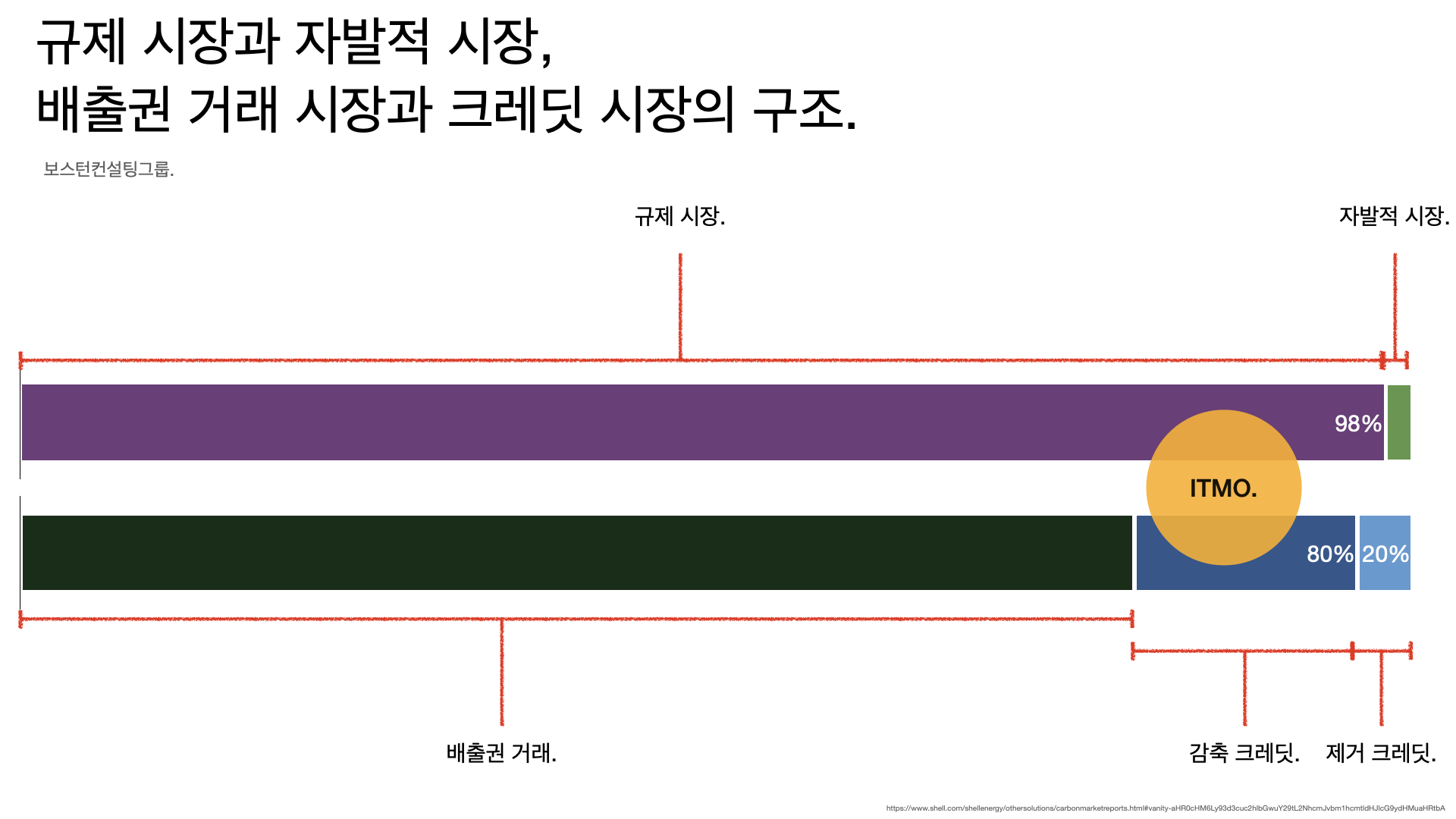

- ‘국제 감축 실적 거래(ITMO, Internationally Transferred Mitigation Outcomes)’는 두 나라가 서로 감축실적을 주고 받는 걸 말한다. 캄보디아 정부가 한국 기업의 탄소 감축 실적을 인정해주면 한국의 감축 실적으로 잡을 수 있다.

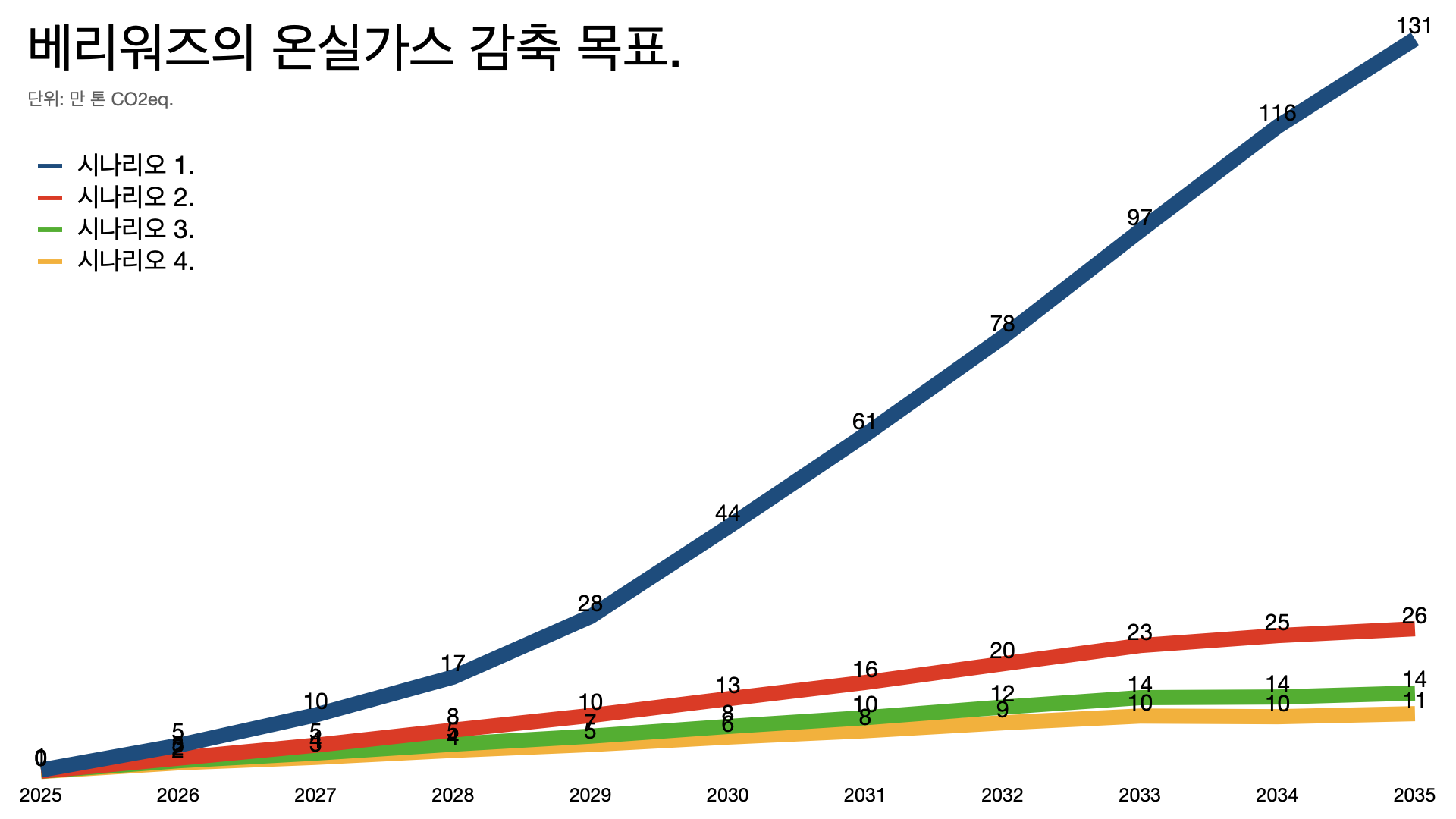

- 캄보디아 정부가 1차로 인정한 감축 계획은 68만 톤 규모다. 아직 실적이 발생한 건 아니지만 앞으로 발생할 실적을 미리 인정 받은 셈이다. 감축 실적은 더 늘어날 수 있다. 베리워즈는 2035년까지 최대 580만 톤을 감축할 수 있을 거라고 보고 있다.

‘국제 감축’ 거래, 새로운 시장이 열렸다.

- ‘국제 감축’ 거래는 배출권 거래와 다르다. 배출권이 기업 단위 거래라면 ‘국제 감축’은 국가 단위 거래다.

- 배출권은 주로 기업들이 감축 의무를 초과 달성해서 남는 배출권을 거래하는 제도다. 정부가 인증과 감독을 한다.

- ‘국제 감축’ 거래는 한 나라의 감축 실적을 다른 나라에 이전하는 절차다. 파리 협정 6.2조에 따라 엄격한 국제적 검증과 관리가 따른다.

- A 나라의 B라는 기업이 C 나라에 가서 탄소 감축에 기여를 했다면 기본적으로 C 나라의 감축 실적으로 잡힌다. 그런데 C 나라가 B 기업의 공헌을 평가해서 ‘국제 감축’ 실적으로 인정해주면 그 감축 실적을 A 나라 정부에 팔 수 있게 된다. C 나라에서 탄소 배출을 줄였지만 감축 실적은 A 나라가 챙기게 된다.

베리워즈의 5가지 전략은 다음과 같다.

첫째, 캄보디아에 오토바이 팔러 간 게 아니었다.

- 김성우 대표는 원래 컨설턴트였다.

- ‘국제 감축’ 거래 시장이 뜰 거라고 보고 개발도상국에서 사업 기회를 찾다가 캄보디아를 선택했고 시장 조사를 하다 보니 전기 오토바이가 ‘되겠다’는 확신이 들었다.

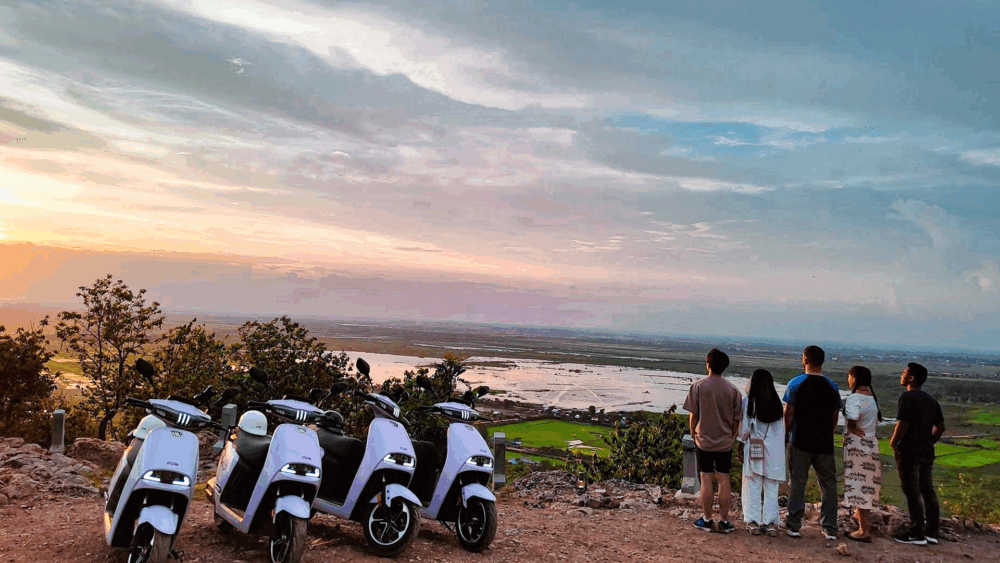

- 베트남에서 오토바이를 더 많이 팔기는 어렵지만 캄보디아는 이제 막 뜨는 시장이다. 베트남은 인구 100명당 오토바이가 66대 정도 되는데 캄보디아는 이제 33대 수준이다. 두 배 이상 클 수 있다는 이야기다.

- 캄보디아에는 580만 대의 오토바이가 있다. 2050년 1250만 대까지 늘어날 거라고 보고 이 가운데 70% 전기 오토바이로 간다고 치면 870만 대 규모다.

- “이 시장을 먹어야 한다.” 김성우 대표는 캄보디아에 오토바이를 팔러 간 게 아니라 ‘국제 감축’ 거래의 시장을 만들러 갔다.

- 전기 오토바이는 탄소 감축 효과를 데이터로 입증할 수 있다. 베리워즈의 지난 7년은 데이터를 확보하는 과정이었다.

둘째, 전기 오토바이 한 대가 탄소 배출 2.7톤을 줄인다.

- 베리워즈의 전기 오토바이는 한 번 충전하면 100km까지 갈 수 있다.

- 휘발유 오토바이는 1km에 29.4g의 연료를 쓰고 0.0000693gCO2/J의 이산화탄소를 배출하는데 베리워즈의 전기 오토바이는 1km에 0.0299kWh의 전기를 쓴다. 이산화탄소 배출계수는 0.384kgCO2/kWh다.

- 영업용 오토바이가 하루 100km를 주행한다고 치면 휘발유 오토바이는 3.21톤의 이산화탄소를 배출하는데 전기 오토바이는 0.49톤 밖에 안 된다.

- 휘발유 오토바이를 전기 오토바이로 교체하면 1년에 2.73톤의 이산화탄소를 줄일 수 있다는 계산이 나온다.

- 하루 25km를 주행하는 출퇴근용 오토바이라면 연간 0.68톤을 줄일 수 있다.

셋째, 배터리를 빼고 멤버십으로 팔았다.

- 원래 전기 오토바이는 배터리 가격 비중이 큰데 베리워즈는 배터리를 빼고 판매하는 방식으로 가격을 낮췄다.

- 베리워즈의 전기 오토바이는 500달러짜리 배터리가 두 개 들어가는데 배터리를 빼고 팔면 오토바이 한 대 가격이 1600달러로 줄어든다.

- 휘발유 오토바이가 보통 2600달러 정도 하니까 1000달러 정도 싸다.

- 베리워즈의 전기 오토바이는 충전식이 아니라 교환식이다. 팝플(Pople)이라는 멤버십 서비스에 가입하면 충전소에서 배터리를 통째로 교환해 준다. 멤버십 요금제는 60km 주행이 가능한 월 2달러 라이트 요금제부터 시작해서 360km 주행이 가능한 월 8.98달러 베이직 요금제, 무제한 교환이 가능한 월 48.9달러 프리미엄 요금제까지 나뉘어 있다.

- 베리워즈의 전기 오토바이는 혼다나 야마하 같은 일본 오토바이보다 성능은 조금 떨어지지만 가격 경쟁력은 높다는 평가를 받는다.

넷째, “오토바이 8000대를 그냥 드리겠습니다.”

- 캄보디아 공무원들에게 8000대를 무상 지급하기로 한 게 승부수였다. 1600달러짜리 오토바이 8000대면 거의 200억 원 규모다.

- 일단 이 정도는 질러야 캄보디아 정부를 설득할 수 있다는 판단이 섰다. 게다가 2년마다 새 오토바이로 바꿔주겠다는 파격적인 조건을 걸었다.

- 미쳤다는 말이 나올 정도로 무모한 도전이었지만 다섯 가지 계획이 있었다.

- 첫째, 무상 기증의 대가로 면세 혜택을 받을 수 있었다. 한국에서 부품을 보내고 현지 공장에서 조립을 했는데 관세를 물지 않았다.

- 둘째, 2년마다 오토바이를 교체해 주고 돌려 받은 오토바이는 리퍼비시로 만들어 좀 더 싸게 팔 수 있다. 구매자 입장에서도 신품이나 다를 바 없는 중고를 싸게 살 수 있으니 좋다.

- 셋째, 오토바이는 무료로 주지만 충전소는 정부가 비용을 대기 때문에 크게 손해보는 장사는 아니었다.

- 넷째, 공무원들이 타고 다니면 자연스럽게 홍보가 된다.

- 다섯째, 어차피 멤버십 요금으로 이익을 내는 구조다. 전기 오토바이를 최대한 빨리 많이 보급하는 ‘신의 한 수’였다.

- 애초에 오토바이 판매만으로는 이익을 내기 어려운 사업 모델이었다. 8000대 기증은 인프라 투자 성격이었지만 강력한 협상 수단이 됐다.

- 캄보디아 정부 입장에서도 거부할 수 없는 조건이었다. 전기 오토바이 8000대를 공짜로 받는데 그 대가로 감축 실적을 인정해주는 건 돈 드는 일이 아니다.

- 베리워즈는 1차로 68만 톤의 감축 실적을 인정받았는데 2035년까지 최대 1100만 톤 규모로 늘어날 거라고 보고 있다.

다섯째, 오토바이 한 대에 40만 원 보조금 효과.

- 베리워즈가 캄보디아 정부에서 확보해 한국 산업자원부에 판매한 ‘국제 감축’ 실적은 40만 톤이다. 60억 원에 판매했으니 대략 1톤에 1만5000원 꼴이다.

- 전기 오토바이의 내구 연한을 10년이라고 치면 연간 3만5000km를 뛰는 오토바이 한 대가 10년 동안 대략 40만 원을 ‘국제 감축’ 거래로 돌려받게 된다는 이야기다.

- 안은금주 베리워즈 부사장은 “이재명 대통령이 탄소배출권 거래를 활성화하겠다는 의지가 강해서 내년에는 톤당 5만 원까지 갈 거라고 본다”고 말했다. 5만 원이라면 오토바이 한 대에 130만 원을 돌려받게 된다는 계산이 된다.

- ‘국제 감축’ 거래가 사실상 정부 보조금과 같은 효과를 만든다. 베리워즈가 전기 오토바이를 반값에 공급할 수 있었던 비결이 여기에 있다.

더 깊게 읽기: 데이터가 핵심이었다.

- ‘국제 감축’ 거래는 철저하게 데이터로 입증하고 검증 가능해야 한다.

- 베리워즈는 모든 오토바이에 IoT 모듈을 장착해 MRV(측정·보고·검증, Monitoring, Reporting and Verification) 시스템을 구축했다. 주행 거리는 물론이고 배터리 충전 잔량과 교환 횟수, 전력 소비량 등을 리얼타임으로 측정하고 집계했다. 베리워즈가 오늘 하루 탄소 배출을 얼마나 줄였는지 한 눈에 들여다 볼 수 있는 시스템이다.

- 베리워즈는 GGGI(녹색성장기구)와 함께 탄소 감축 가이드라인을 수립하고, UNFCCC 공인 방법론(AMS-III.C)에 기반한 검증 체계를 설계했다.

- GGGI 입장에서도 과거 탄소 감축 사업의 문제였던 과다 산정 논란을 차단하고 신뢰할 수 있는 투명하고 공정한 가이드라인을 만들었다는 데 의의가 컸다.

더 깊게 읽기: ‘쿡 스토브’의 실패에서 배우자.

- ‘그린 워싱’이라는 비판이 쏟아졌던 과거 ‘쿡 스토브’의 실패 사례와 비교하면 베리워즈의 데이터 기반 ‘국제 감축’ 거래가 어떻게 다른지 확인할 수 있다.

- ‘쿡 스토브’는 아직도 나무를 때서 음식을 만드는 나라에 고효율 저배출 조리 기구를 보내줘서 탄소 배출을 줄여보자는 사업이었다.

- 삼성전자와 SK, 한국전력공사, 삼표시멘트 등이 케냐와 미얀마 등에 ‘쿡 스토브’를 공급하고 탄소 감축 실적을 인정 받았는데 플랜1.5가 확인한 결과 감축 효과가 최소 5.6배, 최대 68.9배 부풀려진 것으로 드러났다. ‘쿡 스토브’ 사업 310개 프로젝트를 분석한 결과, 보고된 감축량은 974만 톤이었는데 실제 감축량은 53만 톤에 그쳤다.

- ‘쿡 스토브’는 생산 원가가 3000원 정도였는데 연간 2~4톤의 온실가스 감축을 인정받았다. 2021~2024년 탄소 배출권 가격이 톤당 1만9000원 수준이었으니 ‘쿡 스토브’ 한 대에 1만5000원 이상 차익을 남길 수 있었다는 이야기다.

- 역시 문제는 데이터였다. 애초에 ‘쿡 스토브’가 얼마나 탄소 배출을 줄이는지 정확한 분석이나 데이터가 없었고 부풀려진 경우도 많았다. 과거에 산림 벌채가 어느 정도 수준이었는지도 확실하지 않고 ‘쿡 스토브’ 보급 이후 이용 실태도 제대로 집계되지 않았다.

- 9800만 톤을 감축했다고 보고했지만 9300만 톤 이상이 과다 계상됐을 거라는 분석 결과도 있었다.

더 깊게 읽기: CDM과 ITMO의 차이.

- 한때 ‘쿡 스토브’ 같은 어설픈 ‘그린 워싱’이 가능했던 건 과거 교토 의정서 체제의 CDM(청정 개발 체제, Clean Development Mechanism)의 인증 기준이나 검증 절차가 느슨했기 때문이다.

- CDM은 2016년 파리 협정 체결 이전에 운영되던 감축 방식인데 감축 실적이 차감되지 않았기 때문에 과다 계상되더라도 호스트 국가가 이의를 제기할 유인이 적었다.

- CDM 감축 실적은 여전히 자발적 시장이나 사회공헌 목적의 거래에서는 활용되지만 신뢰가 크게 떨어진 상태다. 당연히 NDC(국가 감축 목표)에 포함되지 않는다.

- ITMO는 상대 국가의 명시적인 승인이 필수다. 케냐에 ‘쿡 스토브’ 10만 대를 줬다고 해도 케냐 정부가 감축 실적을 인정하지 않으면 의미가 없다. 설령 두 나라가 합의를 하더라도 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 보고하고 투명성 보고 체계(TTR: Transparency Framework)에 따라 엄밀한 검증을 받아야 한다. ‘쿡 스토브’는 매우 취약한 사업 유형이었다.

- ITMO는 한 나라의 감축 실적을 다른 나라가 넘겨 받는 거래다. 두 나라의 이해 관계가 맞아떨어져야 하고 애초에 중복 계상이 되지 않는다. 그만큼 정확한 성과 측정이 필수다.

다르게 읽기: 한국의 배출권 시장이 지지부진했던 이유.

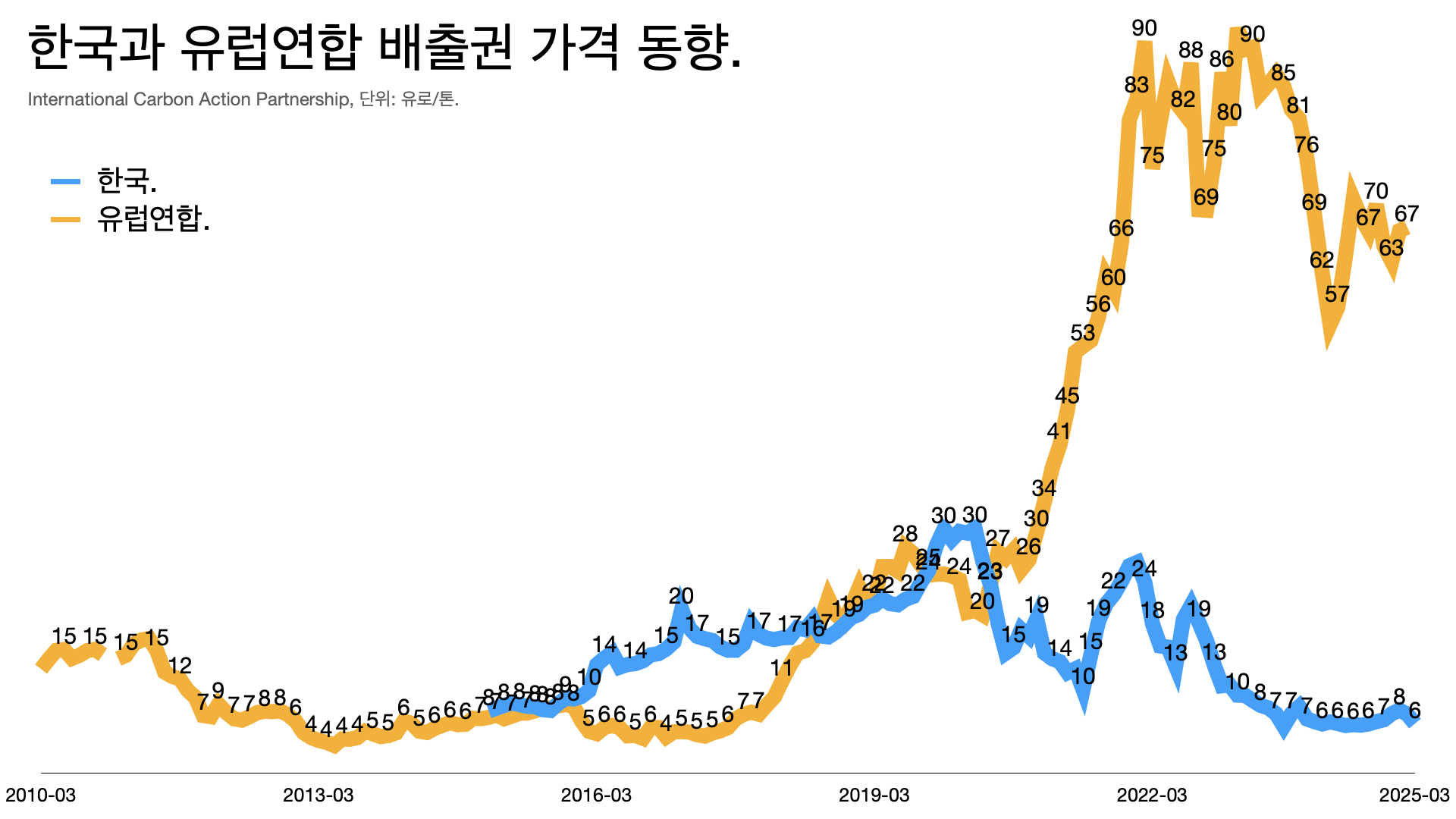

- 한국 배출권 시장은 거래량 대부분이 정부가 기업에 미리 나눠주는 할당배출권(KAU)이고 기업이 자발적으로 취득하는 자발적 인증실적(KOC) 이나 상쇄배출권(KCU) 의 거래는 매우 제한적이다다.

- 김태한 한국사회책임투자포럼 수석연구원의 표현을 빌리면, 할당배출권은 “나쁜 일을 할 수 있는 증서를 미리 지급하는 개념”이고, 자발적 배출권(크레딧)은 “착한 일을 하고 나서 받는 ‘참 잘했어요’ 도장과 같은 개념”이다.

- 한국은 일단 주요 기업들 할당량이 지나치게 높게 잡혀 있다는 비판이 많았다. 배출량이 할당량을 크게 웃돌아야 배출권 시장보다 싼 자발적 탄소 시장을 찾을 텐데, 지금은 그러한 유인이 많지 않다.

- 게다가 배출권 가격도 낮다. 한국의 배출권 가격은 KAU24 기준으로 톤당 9000원이다(3월14일 기준). 톤당 70유로 수준인 유럽연합과 비교하면 10분의 1 수준이다.

- 한국에서는 배출권 거래도 지지부진한 상황이라 ‘국제 감축’은 상대적으로 중요도가 더 낮았다. “보충적 수단에 지나치게 의존한다”는 비판에서 자유롭지 못했고 ‘뻥튀기 하기 쉽다’는 오해도 많았다.

- 베리워즈의 첫 실적은 ‘국제 감축’ 시장의 새로운 가능성을 확인했다는 데 의의가 크다.

- 베리워즈 안은금주 부사장은 “2030년 국가 감축 목표에 맞춰 감축 압박이 본격화되면 배출권 가격이 오를 수밖에 없다”면서 “‘국제 감축’ 실적도 결국 유럽의 배출권 가격 수준에 맞춰 높아질 것”이라고 전망했다.

다르게 읽기: 탄소 감축 생태계가 필요했다.

- 김성우 대표는 이 사업의 성패가 생태계 구축에 달렸다고 봤다. 전기 오토바이는 엄청난 기술력이 필요한 사업이 아니고 진입 장벽도 낮다. 하지만 한 도시에 수백 군데 배터리 교환소를 깔고 수십만 명이 멤버십 서비스에 가입하고 리얼 타임으로 탄소 감축 효과를 집계하는 시스템을 구축하면 도시의 철학이 바뀐다.

- 베리워즈는 단순히 전기 오토바이를 파는 데 그치지 않고 금융과 관광을 연계한 지속가능한 생태계를 확장을 모색하고 있다. 정부 부처 공무원들을 시작으로 은행과 배달 업체 등과 파트너십을 확장하면서 한 나라의 인프라를 새로 만드는 원대한 프로젝트다. 우리은행 방문판매 사원들과 푸드 판다 배달 라이더들이 베리워즈의 전기 오토바이를 이용하고 있다.

- 사용 후 배터리를 재생 처리해 블랙파우더로 만들고, 이를 한국 배터리 기업에 공급하는 선순환 모델도 만들고 있다.

- 베리워즈는 탄소 감축이 수익이 된다는 가설을 입증한 강력한 사례다.

키워드: ‘국제 감축’ 3750만 톤 시장.

- 한국 정부가 2030년까지 ‘국제 감축’으로 줄이겠다고 약속한 목표가 3750만 톤이다.

- 베리워즈는 1차로 68만 톤의 감축 실적을 인정받아 이 가운데 40만 톤을 한국 정부에 60억 원에 판매했다.

- 3750만 톤이면 톤당 1만5000원만 잡아도 5625억 원, 5만 원까지 오를 거라는 시장의 전망이 맞아 떨어진다면 2조 원에 육박하는 시장이 열린다는 이야기다.

- 이재명 정부는 ODA 예산을 줄이지 않겠다고 선언했는데 이 가운데 일부를 ‘국제 감축’ 지원에 투입하는 방안도 검토해 볼 수 있다.

결론: ‘국제 감축’ 거래, 개발 원조를 넘어 기후 협력으로.

- 한국 정부는 ‘국제 감축’ 실적이 필요했고 캄보디아 정부는 지속가능한 개발과 해외 원조가 절실했다. 베리워즈는 두 나라의 이해 관계가 맞물리는 지점을 공략했다.

- ODA(공적 개발 원조, Official development assistance)로는 한계가 분명했다. ODA는 지원을 하고 끝나지만 ITMO는 생태계를 바꾸고 시장을 만들고 키운다. 민간 주도형 기후 협력의 새로운 모델이다.

- 캄보디아 정부뿐만 아니라 한국 정부에도 큰 기회가 열렸다. 그동안 지지부진했던 ‘국제 감축’ 사업에도 새로운 전기가 될 수 있을 거라는 기대가 나온다.

- 캄보디아는 중위 연령 26.2세의 젊은 나라다. 베리워즈는 단순히 전기 오토바이를 보급하는 데 그치지 않고 IoT 기반의 멤버십 서비스를 스마트 시티 인프라와 핀테크 플랫폼으로 확장한다는 계획이다.

- 베리워즈는 앙코르와트가 있는 씨엠립에서 기반을 다진 뒤 캄보디아의 수도 프놈펜으로 확장했고 동남아시아의 다른 나라들에서 사업 기회를 모색하고 있다.

- 베리워즈의 초기 투자자로 참여한 한 자산운용사 투자심사역은 “베리워즈는 단순 기술 기업을 넘어, 정책 주도형 민간 파트너로 자리잡고 있다”고 평가했다.

- ITMO 가이드라인 개발에 참여한 김소미 GGGI 소장은 “개발도상국에 기후변화 대응용 투자 채널을 제공하고 글로벌 기후 완화 목표 달성을 가속화하는 중요한 레퍼런스 모델이 될 것”이라고 평가했다.

- 산업통상자원부 국제감축팀 오현 사무관은 슬로우뉴스와 통화에서 “지금까지 ITMO 사업이 의미있는 성과를 거두지 못했던 건 지속가능한 감축 모델을 만들지 못했기 때문”이라고 말했다. 오현 사무관은 “캄보디아 정부에서도 좋은 기회라고 봤고 두 나라가 워킹 그룹을 만들어 거버넌스 문제를 해결한 것도 성공 요인이었다”고 강조했다.