[‘다시 만드는 세상’ 공동 기획 1.] 전세 사기 피해자 안산하, “누구도 피해갈 수 없는 덫, 시스템의 실패를 인정해야 한다.”

안산하는 대학 4학년이다. 올해 1월 대림동의 한 신축 빌라에 전세로 들어갔는데 집주인이 14억 원 가까이 근저당을 잡고 잠적했다. 집주인이 파산신청을 하면 이 빌라에 입주한 23세대 가운데 상당수가 전세금을 떼이게 될 상황이다. 집주인이 소유한 빌라가 몇 군데 더 있는데 피해 규모가 안산하가 사는 이 빌라에서만 20억 원에 육박한다.

한 입주자가 변호사를 찾아가 만났더니 이렇게 말했다고 한다.

“어차피 이런 사건은 돈을 돌려 받기 어렵습니다. 200만 원을 내면 개인 파산을 할 수 있도록 도와드리겠습니다.”

지난달 30일 국회에서 열린 ‘다시 만드는 세상’ 정책 발표회에서 발표자로 나선 안산하는 네 가지를 제안했다.

- 첫째, 실효성 있는 구제 방안을 내놓아야 한다. 전세 사기 특별법을 연장하는 것만으로는 부족하다. 피해자로 인정 받기도 쉽지 않고 인정 받더라도 실제로 LH(한국토지주택공사)가 매입해서 다시 임대하는 경우는 3%밖에 안 된다.

- 둘째, 정부와 금융기관 책임을 물어야 한다. 안산하는 전세금 1억2500만 원 가운데 1억 원을 중소기업진흥청에서 지원하는 ‘중소기업 취업 청년 전월세 보증금 대출’로 마련했다. 1억 원 한도에서 보증금의 80~100%까지 지원해주는 제도다. 전세 제도의 구조적 취약성이 문제라면 그 피해를 고스란히 세입자가 짊어지는 게 말이 되나.

- 셋째, 피해 구제 못지 않게 예방 대책이 필요하다. 작정하고 속이려고 들면 속을 수밖에 없는 게 현실이다. 안산하가 살고 있는 빌라는 다가구 주택이 아니라 다중 주택이라 선순위 임차인이 몇 명이나 되는지 세입자 입장에서는 확인할 방법이 없었다. 정부가 손을 놓고 있었으니 정부 책임도 크다.

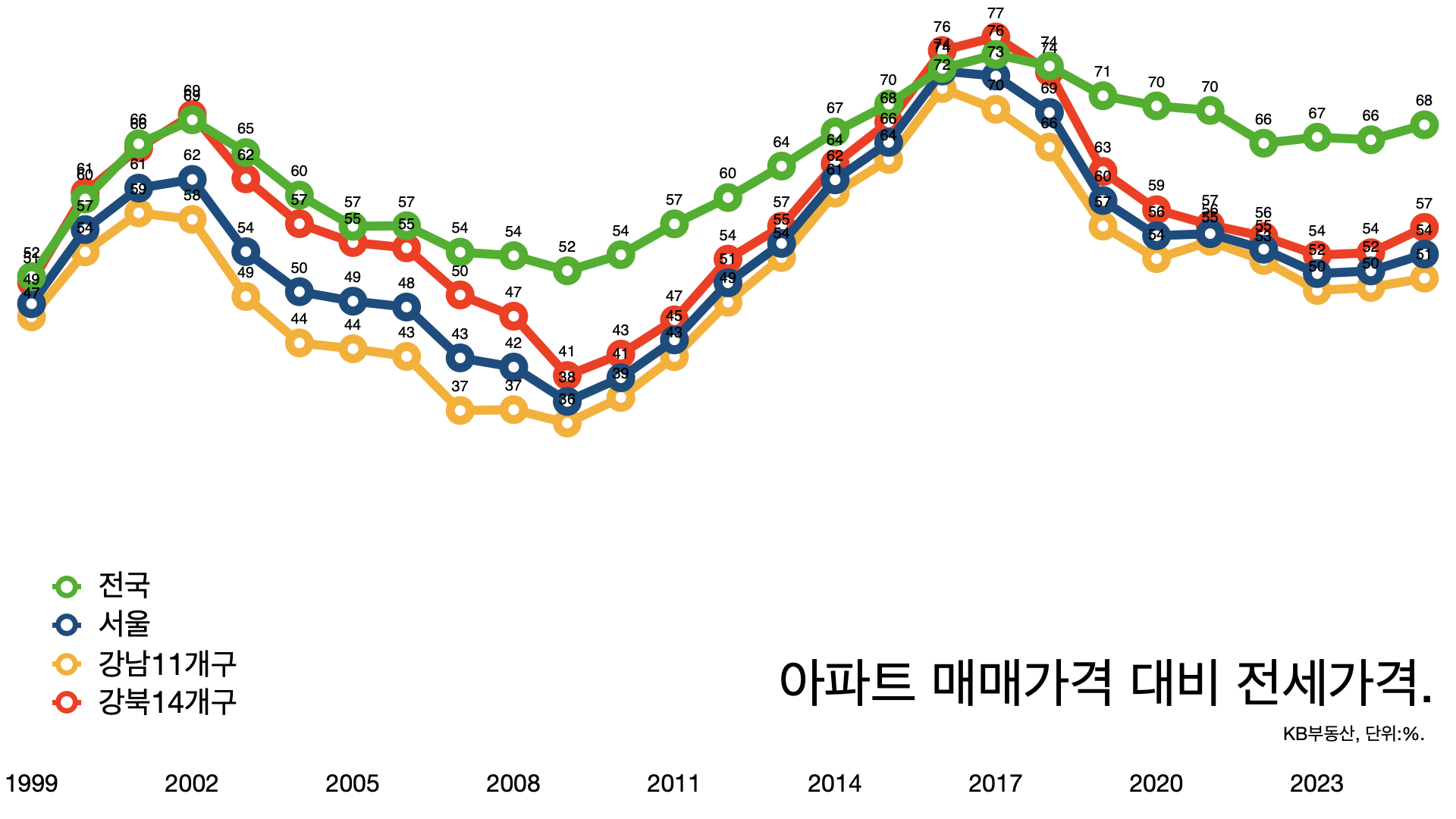

- 넷째, 투기적 수요를 잡는 게 근본적인 해법이다. 아파트와 달리 공동 주택은 정보 비대칭이 심하고 매매가와 전세가가 큰 차이가 나지 않거나 오히려 전세가가 시세를 뛰어넘는 경우도 있다. 가뜩이나 정부가 서민 주거 안정을 명분으로 전세 대출을 늘리면서 전세가가 더 올랐다. 정책 실패를 인정하고 근본적인 해법을 내놓아야 한다는 이야기다.

“전세 사기 피해 이야기를 들으면 뭔가 제대로 확인해 보지 않아서 그렇겠지 생각하시죠. 저도 그랬습니다만 정말 여러분은 피해갈 수 있을 거라고 보십니까. 우리는 잘 포장된 덫에 걸렸습니다. 운이 나빠서가 아니라 누구도 피해갈 수 없는 덫이었습니다.”

안산하는 “집은 생존의 장소가 돼야 한다”면서 “투기를 부추기고 전세 사기를 방치해 온 정부가 피해를 책임져야 한다”고 강조했다. “정부가 피해자들의 부채를 선제적으로 변제하고 (사기친) 임대인에게 추심해서 받아낸다는 원칙을 만들어야 한다”이야기다.

전세제도를 없어버려야 함.

그리고 전세보증금이란 세입자가 집주인에게 돈을 빌려주는 것인데 . .

은행에서 돈 빌릴때 원하면 바로 빌려주나 ?

즉 금융교육도 중요하고 ..

물론 전체적인 시스템이 잘못된 것에서부터 시작할 수도 있지만 . .