[box type=”note”]이 글은 안수찬 한겨레21 편집장이 신문과방송 6월호에 기고한 글(세상을 바꾼 보도 6번째 이야기- ‘분노의 포도’의 재림)을 편집한 것입니다. (편집자)[/box]

문학 저널리즘의 계보를 이은 2015년 퓰리처상 ‘피처 기사’ 수상작은 아래와 같다.

개요:

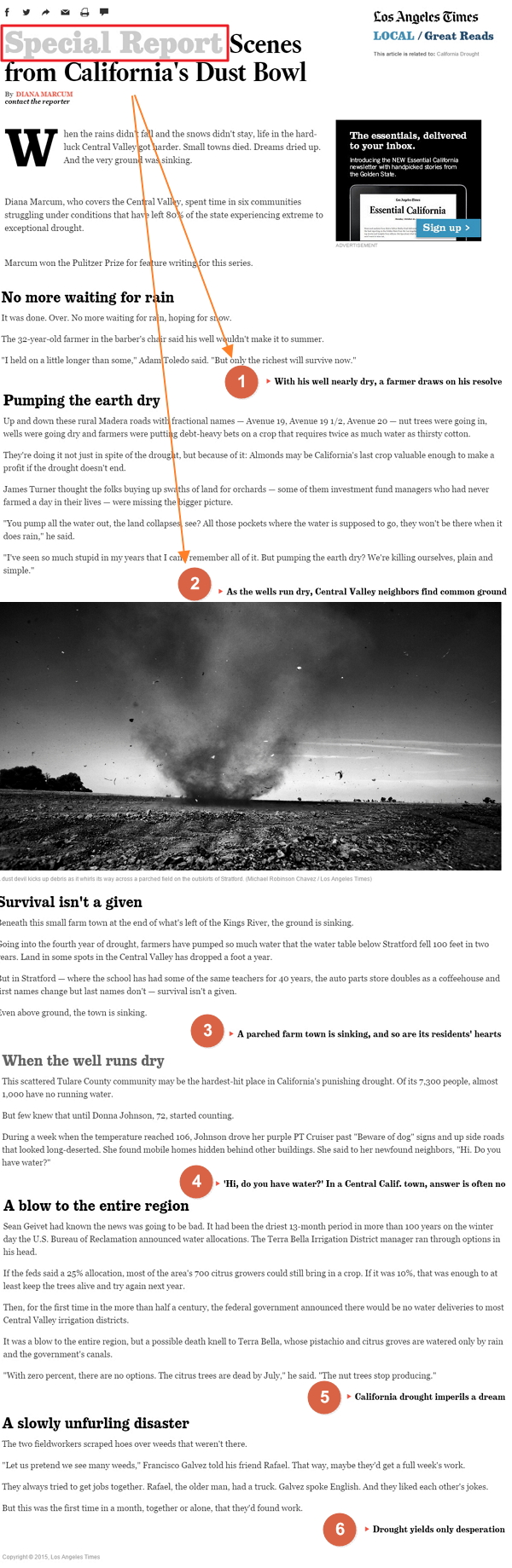

- 제목: 캘리포니아 더스트 보울의 풍경(Scenes from California’s Dust Bowl)

- 매체(나라): 로스앤젤레스타임스(미국)

- 취재: 다이애나 마컴(Diana Marcum)

- 보도시기: 2014년 5월~2015년 4월(6회 연재)

- 탐사영역: 현장 취재에 기초한 피처 기사

- 수상: 2015 퓰리처상 피처 기사 부문 수상

보도 요약:

2014년 봄, 캘리포니아 일대에 가뭄이 몰아닥쳤다. 여러 언론이 대형가뭄을 보도했다. 지자체의 대책, 극심한 기후 변화, 경제적 손실 등에 대한 보도가 이어졌다. 그러나 로스앤젤레스타임스(이하 LA타임스)의 다이애나 마컴 기자는 평범하면서도 남다른 취재를 시작했다.

캘리포니아 내륙 지역인 센트럴 벨리의 시골 마을을 찾아다녔다. 7개월에 걸쳐 6개 마을을 방문하여, 가뭄과 싸우는 가난한 사람들의 이야기를 취재했다. (최근 기사를 보건대 현재도 계속 취재 중인 것으로 보인다. – 편집자) 작물 대부분이 말라 죽으면서, 가뭄은 생존의 문제가 됐다. 가난한 이들은 일자리를 찾아 또 다른 대이주를 시작했다.

[divide style=”2″]

2015년 4월 23일, 14개 언론 분야와 7개 비언론 분야의 2015년 퓰리처상 수상작이 발표됐다. 그 결과가 반갑다. 존 스타인벡의 소설 [분노의 포도]가 70여 년 만에 재림한 형국이다. [LA 타임스] 편집장이 적은 추천사에도 같은 표현이 등장한다.

“‘캘리포니아 더스트 보울의 풍경’ 기사에서 존 스타인벡은 좋은 친구가 됐다.”

왜 존 스타인벡인가.

1. 문학 저널리즘의 전통

존 스타인벡은 기자이자 소설가다. 그도 퓰리처상을 받았다. 1940년 퓰리처상 ‘소설’(novel)’ 부문에서 수상했다(‘소설’ 부문은 나중에 ‘픽션’ 부문으로 바뀌었다). 그 수상작이 존 스타인벡의 대표작 [분노의 포도]다. 1939년 발표된 이 소설은 1930년대 대공황기에 오클라호마 주에서 캘리포니아 주로 이주한 가난한 농민들의 이야기를 담았다.

2015년 퓰리처상 피처 라이팅 부문 수상작인 ‘캘리포니아 더스트 보울의 풍경’(LA타임스)은 [분노의 포도]에 관한 오마주로 평가할 수도 있다. ‘더스트 보울’(Dust Bowl; 모래 지대)은 [분노의 포도]가 배경으로 삼은 30년대 대공황기를 일컫는 단어이자, 대가뭄에 고통 받는 농민들을 다룬 일련의 기사 또는 소설을 통칭하는 단어이기도 하다.

원래 스타인벡의 소설 자체가 르포 기사에 바탕을 뒀다. 소설 집필 이전, 그는 대공황기 이주농민들을 취재하여 ‘추수하는 집시들’이라는 제목으로 [샌프란시스코 뉴스]에 르포를 연재했다. 이 기사는 퓰리처상을 받지 못했다. 퓰리처상은 시기별로 수상 부문을 계속 분화·확대됐는데, 1940년대까지만 해도 언론 분야는 아래 5개 부문에 불과했다.

- 공공 보도(Public Service)

- 보도(Report)

- 국제보도(Correspondent)

- 사설(Editorial Writing)

- 만평(Editorial Cartooning)

존 스타인벡의 기사가 명함을 내밀 분야가 마땅치 않았던 것이다. 그러나 존 스타인벡에겐 모범이 될 만한 ‘선배들’이 있었다. 아주 오랫동안, 그리고 지금까지도 영미 언론과 영미 문학의 경계는 아주 희미하다. 19세기 영미 사실주의 문학을 대표하는 찰스 디킨스와 마크 트웨인은 원래 기자였다. 그들의 소설은 당대의 가난하고 소외받은 이들에 대한 이야기였다.

이후에도 잭 런던, 조지 오웰 등으로 그 전통이 이어졌고, 이를 숭앙한 후대의 기자들이 바로 어니스트 헤밍웨이와 존 스타인벡이다. 그들은 르포르타주 기사의 작법을 가미한 사실주의 소설을 집필했다. 예컨대 헤밍웨이는 스페인 내전을 취재하여 기사를 송고한 뒤, 나중에 이를 바탕으로 [누구를 위하여 종은 울리나] (1940)를 썼다. 스타인벡이 [분노의 포도] (1939)를 발간한 직후다.

다만 이때까지만 해도 기자들은 기사부터 쓰고 소설은 나중에 썼다. 그 방식에 중대한 변화가 시작된 것은 1970년대다. 역사적으로 보면, 미국에서도 여러 차례 ‘언론의 위기’가 횡행했는데, 그 가운데 하나인 1970년 무렵, 언론의 미래를 완전히 새로운 곳에서 찾자는 ‘뉴 저널리즘’ 운동이 시작됐다.

당시의 뉴저널리즘은 ‘문학 저널리즘’, 즉 디킨스, 트웨인, 헤밍웨이, 스타인벡의 정신을 되살리자는 기치였다. 대신 그들 선배와 달리, 기사와 소설을 구분하지 말고 문학적 구성을 차용하는 기사 또는 사실만 담은 르포 문학을 구현하자고 주창했다.

1970~80년대의 그 둥지는 주간지 [뉴요커]였다. 이 매체는 르포도 싣고 소설도 실었는데, 이 매체의 단골 필자들은 가끔 르포를 쓰고 또한 소설도 썼다. 소설과 기사는 서로 스미고 경쟁하며 살을 찌웠고, 미국 기자들은 [뉴요커]를 통해 뉴저널리즘의 영역을 확대해갔다.

퓰리처상 심사위원회가 1979년 ‘피처 라이팅 부문’을 신설한 것에는 이러한 배경이 있다. 70년대 이전까지는 오직 ‘사실’을 다루는 기사에만 상을 주었지만, 문학 저널리즘이 표방하는, 당대의 일상에 대한 생생한 고발의 정신을 무시할 수 없었던 것이다.

이후 ‘피처 라이팅 부문’은 미국 언론의 DNA에 깊이 각인되어, 90년대 이후 미 주류 언론이 문학적 언어 전략을 구사하며 진화하는 데 크게 이바지한다. 오늘날 미 주류 언론이 디지털 친화적 혁신을 거듭하는 배경에는 ‘피처 라이팅’의 누적된 성취가 있었기 때문이라고 나는 생각한다.

그런데 잠깐, 한국 기자들도 아주 오랫동안 ‘피처 기사’를 써오지 않았던가.

2. 한국적 피처와 미국적 피처

한국 언론계에서 ‘피처 기사’는 일종의 ‘최루성 미담 기사’다. 한국의 기자들이 공유하는 ‘피처 기사’에 대한 관념은, 누군가를 한두 시간 인터뷰하여 그 생애를 소략하면서 평소에 쓰지 않는 미사여구를 적절히 동원하여 감동적인, 되도록 독자의 눈물을 짓게 만드는 기사다. 그 결과, 피처 기사의 이름을 내걸고 ‘감성팔이’의 싸구려 기사만 양산하고 있다.

미국 언론, 특히 퓰리처상 심사위원회가 생각하는 ‘피처 기사’는 완전히 다른 의미다. 영어 단어 그대로 피처(feature)는 사안의 특징 또는 특색, 나아가 본질을 잡아채는 기사다. 미국 언론의 ‘피처 기사’는 일련의 ‘특집 기사’다. 그래서 영미식 피처는 후속 보도(follow up news)이자 심층 뉴스(news behind news)다. 다만 해당 사안을 관련 ‘인물’을 중심으로 보도한다는 점에서 ‘인간 중심 뉴스’(human news)의 특성을 띤다.

예컨대 발생 사건은 ‘속보’(Breaking news)로 전하고, 이후 자세한 내용, 특히 사건 관련자들의 이야기를 ‘피처’로 다룬다. 한국의 피처 기사는 말랑말랑한 최루성 인터뷰 기사지만, 미국의 피처 기사는 중대한 사안의 심층을 관련 인물을 통해 들여다보는 일종의 탐사보도인 것이다. 한국의 피처 기사는 일종의 곁가지 또는 양념인 데 비해, 미국의 피처 기사는 언론의 주류 또는 본류다.

그런데 퓰리처상 언론 분야의 14개 부문 가운데는 이미 ‘탐사보도 부문’(Investigative report)이 따로 있다. 피처 기사가 심층탐사의 성격을 지닌다면, 왜 굳이 따로 떼어 시상하는 것일까.

3. 사실 취재와 사실 전달

퓰리처상 언론 분야에는 모두 14개의 하위 부문이 있다. 그 대부분에는 ‘보도(report)’라는 명칭이 따라붙는다.

- 속보(Breaking News Reporting)

- 탐사보도(Investigative Reporting)

- 해설보도(Explanatory Reporting)

- 국제보도(International Reporting) 등

딱 2개 부문에만 ‘쓰기(Writing)’라는 단어가 붙는다.

- 피처 라이팅(Feature Writing)

- 사설 라이팅(Editorial Writing)

다시 말해, 사설과 피처에 대해선 ‘글쓰기의 완성도’를 주로 평가해 시상한다. 퓰리처상 심사위원회가 밝힌 피처 라이팅 부문 심사 기준에도 “글쓰기의 품질과 독창성, 그리고 간결함을 주로 고려한다”고 나와 있다.

올해 수상작인 ‘캘리포니아 더스트 보울의 풍경’에 관해선 심사위원회는 이렇게 평했다.

“캘리포니아주의 가뭄에 영향을 받은 여러 삶에 대한 섬세한 초상화를 제공하면서, 그 기사에 독창적이고도 공감을 불러일으키는 관점을 제공했다.”

여러 기사 가운데 ‘글쓰기의 품질’을 가려 뽑는 과정이 어떤 것인지 좀체 짐작하기 힘들지만, 아마 그것은 권위 높은 문학상 심사와 맞먹지 않을까 싶다. 실제로 지난해인 2014년에는 ‘피처 라이팅 부문’의 수상작이 아예 선정되지 않았다. 출품작 모두 수준 이하라고 판단한 것이다.

여러 기사 가운데 ‘글쓰기의 품질’을 가려 뽑는 과정이 어떤 것인지 좀체 짐작하기 힘들지만, 아마 그것은 권위 높은 문학상 심사와 맞먹지 않을까 싶다. 실제로 지난해인 2014년에는 ‘피처 라이팅 부문’의 수상작이 아예 선정되지 않았다. 출품작 모두 수준 이하라고 판단한 것이다.

올해 이 부문 심사위원은 모두 6명인데, 그 위원장은 하버드대학 니먼 재단의 큐레이터인 앤 머리 리핀스키가 맡았다. 니먼 재단은 ‘문학 저널리즘’을 21세기적 흐름에 되살린 ‘내러티브 저널리즘’의 진앙지로 유명한 곳이다. [시카고 트리뷴] 기자 출신인 리핀스키는 1988년 퓰리처상 탐사보도 부문을 수상한 바 있다.

또 다른 심사위원 베리 시겔은 [LA 타임스] 기자 시절인 2002년 ‘피처 라이팅 부문’에서 퓰리처상을 받았고, 지금은 캘리포니아 어바인 대학에서 영문학 교수로 재직 중이다. 기자가 영문학 교수를 맡았다는 것 자체가 영미 문학 저널리즘의 위상을 입증한다. 그밖에 [워싱턴 포스트], [오레고니안], [AP], [슬레이트]의 편집간부 4명이 심사위원을 맡았다.

한국의 편집간부들은 ‘글 잘 쓰는 기자’를 좋아하지 않는다. 취재는 하지 않고 공연히 멋만 부리려 한다는 것이다. 미사여구 중심의 ‘멋 부리기’가 좋은 기사와 거리가 있는 것은 분명하지만, 그렇다고 ‘좋은 문장’을 욕심내는 기자를 자꾸 퇴화시키는 것은 한국 언론의 큰 폐해다.

기사는 언어다. 특히 대중을 상대하는 언어다. 당연히 언어 ‘전략’이 필요하다. 좋은 문장은 좋은 언어 전략 아래 태어난다. 좋은 기사는 좋은 언어 전략을 통해 좋은 문장을 벼려야 탄생한다. 그래야 더 많은 독자가 몰입하여 교감할 수 있는 기사를 쓸 수 있다.

더 많은 독자와 교감하려는 기자는 좋은 문장과 구조를 의도할 수밖에 없는데, 이것을 디지털에 적용한 것이 멀티미디어 기사 또는 인터랙티브 기사다. 철학은 기술보다 우월하다. 한국의 기성 언론이 디지털 환경에 좀체 적응하지 못하는 것은 그 기술이 아니라 철학의 열등함에 있다. 한국 기자는 기사의 ‘언어 전략’에 대해 큰 고민하지 않고 살아왔다.

올해 수상작이 어느 정도의 “글쓰기의 품질과 독창성, 그리고 간결함”을 갖췄는지 평가할 능력이 나에겐 없다. 영어를 겨우 해석하는 수준이니, 기사의 울림을 측정하는 것은 불가능한 일이다. 6회에 걸친 연재 기사의 첫 회 일부 단락만 옮겨본다.

두 명의 일꾼들은 실제로는 있지도 않은 잡초 위로 괭이질을 했다. “잡초가 많은 척하자고.” 프란시스코 갈베즈가 그의 친구 라파엘에게 말했다. 그런 식으로 그들은 일주일짜리 일감을 얻을 수 있을지도 모른다.

그들은 항상 일자리를 함께 구했다. 좀 더 나이가 많은 라파엘은 트럭을 갖고 있었다. 갈베즈는 영어를 했다. 그리고 그들은 서로의 농담을 좋아했다. 그러나 이것은 지난 한 달 동안, 함께이건 혼자건, 그들이 처음으로 찾은 일감이었다.

원래 20명씩 두 그룹이 있었어야 할 들판에는 그들 두 사람뿐이었다. 농장주인은 도박을 저질렀는데, 토마토 또는 양파를 재배할 충분한 물이 없는 들판에 가뭄 저항력이 높은 가벤조 콩을 심었다. 가벤조 콩의 누런 잎으로 판단해 보자면, 그것은 이미 패배한 도박이었다.

35살의 갈베즈는 그의 허리가 굽어 지치는 날까지 매일 일하다가, 이후 조금만 더 살면서 손자들과 노는 게 꿈이라고 말했다. 자식들이 필요로 할 때 그들에게 신발을 사주기를 그는 소망한다. 그의 장남에겐 지금 한 켤레의 신발이 필요하다.

4. 좋은 글, 좋은 기사

‘캘리포니아 더스트 보울의 풍경’ 기사는 이런 문장과 단락이 한없이 이어진다. 각 기사의 분량은 1,500~2,000단어인데, 6회에 걸쳐 1만 2,000단어의 기사를 쓴 셈이다. 참고로 한국 신문의 1면 머리기사는 250~300단어이고, 방송 뉴스의 리포트는 150~200단어로 구성된다.

기사 분량의 차이보다 더 눈에 띄는 특징이 있다. 기사의 게재 주기가 불규칙하다.

기자가 여러 마을을 돌아다니면서 각각 충분한 취재를 마쳤을 때 기사를 내보낸 것이다.

역대 퓰리처상 수상작 가운데 연재 기사의 상당수가 이와 비슷한 방식을 택하고 있다. 얼핏 보기엔 규칙성이 없어 독자에게 혼란을 줄 것 같지만, 전체적으로 하나의 테마를 다루면서도 각각의 기사에 독립성을 주는 것으로 그 문제를 해결하는 것으로 보인다. ‘캘리포니아 더스트 보울의 풍경’ 역시 어느 기사를 읽더라도 캘리포니아 가뭄의 전체 그림을 이해하고 교감하는 데 부족함이 없도록 서술하고 있다.

인터넷 버전에는 각 편마다 포토 다큐, 영상 다큐, 인포그래픽 등을 곁들였다. 멀티미디어 인터랙티브는 이제 미국 언론의 기본 요소로 자리를 잡은 듯하다. 그러나 형용 어구 없이 담백하고 건조하게 1만 단어가 넘는 기사를 읽도록 만드는 힘은 다양한 멀티미디어 장치가 아니라 글쓰기 그 자체에 있다. 그런 글쓰기에 더해 사진, 영상, 인포그래픽의 도구를 부가한다.

국내 어느 대학에서 언론학 박사 공부를 하는 나는 2014년 겨울, 이 대학에서 언론학을 가르치는 미국인 노 교수와 막걸리를 마셨다. 그는 [뉴욕타임스]를 탐독한다고 말했다. 꼬부라져 굳어가는 혀를 힘겹게 움직여 짧은 영어로 물었다. “[뉴욕타임스]의 어떤 면이 좋아?” 젓가락으로 오징어 회를 힘겹게 집어 들며 그가 짧게 답했다. “좋은 글(Good writing)!”

올해 봄, 딸과 함께 뉴질랜드 트래킹 여행을 다녀왔다. 의학 전문기자로 일하다 은퇴한 어느 미국인 여성을 만났다. 그녀 역시 [뉴욕타임스]를 정기구독한다고 말했다. 똑같은 질문을 했다. “무엇 때문에 [뉴욕타임스]를 읽어?” 나이를 짐작할 수 없을 만큼 아름답게 늙은 노년의 여기자는 생각만으로도 즐겁다는 표정을 지으며 명쾌하게 답했다. “좋은 글(Good writing)!”

정확한 수치를 근거로 제시할 수는 없으나, 역대 퓰리처상 최다 수상 매체는 [뉴욕타임스]이고, 그 바로 턱밑에 [LA 타임스]가 있다. 좋은 글을 쓰는 기자를 많이 거느린 매체가 좋은 기사를 쓴다. 내 짐작이 맞는다면, 올해의 퓰리처상 피처 라이팅 부문 수상자 다이애나 마컴은 조만간 [분노의 포도]에 버금가는 위대한 사실주의 소설을 하나 써낼 것이다.