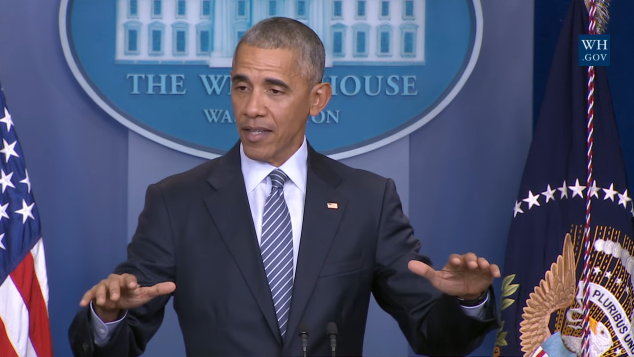

지난 11월 14일, 오바마는 임기 중 마지막이 될 해외순방에 나서기에 앞서 백악관 프레스룸에서 기자회견을 했다. 특별한 발표를 하겠다고 한 건 아니었지만, 미국의 뉴스 언론사들은 정규 방송을 중단하고 기자회견을 생중계했다. 이유는 트럼프가 대통령에 당선된 후로 오바마가 처음으로 기자들의 질문에 답을 하기로 했기 때문이다.

그보다 며칠 앞서 대통령 당선자인 트럼프와 대통령 집무실에서 90분간 회동을 하고 기자들과 만나는 기회를 가지긴 했지만, 회동의 상징성에 중점을 두었고, 기자들의 난감한 질문에 답하기에는 당사자가 옆에 앉아 있었기 때문에 사진만 찍고 질의응답 시간은 가지지 않았다.

이날 회견은 달랐다. 역사적인 대선 패배 이후 기자들이 던지고 싶어 하는 난감한 질문을 모두 받기로 했던 것이다. 그렇다고 특별한 회견은 아니었다. 형식도, 오바마의 말투도, 특유의 화법도 모두 지난 7년 동안 보아온 그대로였다. 하지만 백악관 대통령 기자회견이 가진 디테일이 모두 살아있는, 우리에게는, 아니 앞으로 미국인에게도, 깊이 새겨둘 만한 기자회견의 정석이었다.

디테일 1. 기자회견을 연 이유

오바마는 왜 굳이 출발 전에 기자회견을 했을까? 오바마는 첫 일정인 그리스에서 정상회담을 한 후 그리스 총리와 공동기자회견을 할 예정이었기 때문에 반드시 하루 먼저 백악관에서 할 필요는 없었다.

하지만 정상회담 후 기자회견이라고 해도 기자들이 주제에 관련한 질문만 던지지 않는다. 다른 나라 정상을 옆에 세워놓고 미국내 정치 문제에 대한 질문에 답하고 있는 일은 흔하다. 물론 대통령은 “가급적 오늘 회담에 관한 질문에 집중해달라”고 부탁하지만, 관심도 없는 나라와의 자잘한 경제협력에 관심을 갖는 기자는 없다. 그냥 무시하고 당장 이슈가 되는 국내 문제에 관해 질문을 던지고, 대통령은 약간 난감한 표정을 하면서도 성의껏 대답한다.

옆에 서 있는 다른 나라 정상에게 예의를 갖춰서 회담 내용에 집중해달라고 말하지만, 기자들이 그걸 무시하고 질문할 때는 꼭 그래야만 하는 사항이니 대답을 해야 한다는 암묵적인 약속이 있다. 바로 그런 일이 있을 것이기 때문에 그런 문제는 그리스에 가기 전에 국내에서 답하고 가겠다[footnote]“clear out some of the underbrush”[/footnote]고 한 것이다.

“물론 그래도 거기에 가서 국내 정치 질문할 기자들 있겠지만 (그리고 저는 어쩔 수 없이 대답을 해드리겠지만), 그래도 (최대한 막아보기 위해) 이런 시도를 해보는 겁니다.”

오바마는 이렇게 기자회견의 취지를 웃음 띤 얼굴로 설명했다.

디테일 2. 기자회견의 방점은 ‘기자’

그날 기자회견의 의미를 그렇게 설명하고 나서 오바마는 바로 기자의 관심사인 대통령 당선자인 도널드 트럼프에 대해 언급했다. 교장 선생님 훈화 비슷한 거창한 모두발언이나 불필요한 군더더기 없이 바로 본론에 들어가는 게 미국 스타일이기는 하지만, 그 자리에 나온 기자들이 가장 듣고 싶어하는 내용으로 바로 들어가는 건 “기자회견(press conference)”에서 방점은 기자(press)에 있음을 보여준다. 대통령이 하고 싶은 말만 하고 들어가려면 담화문 발표라는 별도의 채널이 존재한다. 기자들을 불렀으면, 그들에게 질문의 기회가 가는 것은 당연한 일이다.

디테일 3. 침몰하는 배, 하지만 의연한 선장의 모습

오바마는 “(백악관) 팀은 당선자에게 권력 이양이 순조롭게 이루어지도록 하기 위한 준비가 되어 있다”며, 순방 중에도 당선자와 긴밀한 연락을 취하겠다고 강조했다. 여기까지는 중요하지만, 의례적인 말이다.

흥미로운 언급은 그 뒤에 나왔다:

“It’s not something that the Constitution explicitly requires, but it is one of those norms that are vital to a functioning democracy, similar to norms of civility and tolerance, and a commitment to reason and to facts and analysis. It’s part of what makes this country work. And as long as I’m President, we are going to uphold those norms and cherish and uphold those ideals.”

무슨 말이냐 하면, “권력의 순조로운 이양은 헌법에 명시된 내용은 아니지만, 민주주의가 제대로 기능하기 위해서는 필수적으로 지켜줘야 할 규범들 중 하나”라는 것이다. 헌법학자인 오바마의 입에서 나올 법한 말이지만, 그 뒤에 따라 나오는 설명이 절묘하다:

“가령, 예의(civility)나 관용(tolerance), 이성과 사실과 분석에 충실한 규범이 그런 규범들이며, 미국은 그런 규범들 때문에 작동합니다.”

이 말이 트럼프가 선거운동 내내 보여준 언행에 대한 우회적인 비판임을 모르는 사람은 없다. 하지만 그런 비판을 헌법과 민주주의의 작동원리까지 들어가면서 부드럽게 던질 수 있는 사람은 많지 않다. 그리고 “내가 대통령직에 있는 한, 우리는 그런 규범을 받들 것이며, 그런 이상(ideals)을 지킬 것”이라고 말한다.

이 말을 하는 장면에서 침몰하는 배에서 조타실을 의연하게 지키는 선장의 모습마저 떠올랐다면 지나치게 감상적일까?

디테일 4. 기자에 대한 존중

오바마는 순방의 의미를 아주 간략하게 정리한 후, 그날 암으로 세상을 떠난 PBS 방송의 앵커 그웬 아이플(Gwen Ifill)에 대한 추모와 감사의 말을 전했다.

백악관 기자회견에서 눈에 띄는 것이 대통령과 기자들 사이의 관계다. 그날 발언 중에도 친밀한 농담이 나왔지만, 미국 대통령은 백악관 출입기자들을 성을 떼고 이름만 부르고, 언론 담당 비서의 도움을 받겠지만, 직장을 옮기는 등의 일을 잘 기억하고 친하게 지낸다.

물론 모든 민주주의 정권은 언론과 친밀한 관계를 유지하고 싶어 하지만, 미국 대통령은 완전한 친구가 될 수 없는 것을 분명하게 인식하는 선에서 기자의 직업정신을 존중한다.

“그녀의 터프하고 철저하게 파고드는 인터뷰의 대상이 되었던 순간에도 나는 그웬의 보도를 좋아했다.”[footnote]I always appreciated Gwen’s reporting, even when I was at the receiving end of one of her tough and thorough interviews.[/footnote]

디테일 5. “거대한 연속성”

그런 오바마의 기대(?)에 부응하려는 듯, 첫 번째 질문을 한 기자부터 핵심을 찔렀다.

“세계 지도자들에게 트럼프에 대해서 뭐라고 말할 생각인가?”

이런 질문을 받고 싶은 대통령은 없을 것이다. 오바마는 선거기간 내내 트럼프와 트럼프가 지지하는 가치에 대해 혹독한 비판을 했는데, 이제는 미국의 이익을 위해 “트럼프도 대통령직을 잘 수행할 것”이라는 설득을 세계 지도자들에게 해야 하는 것이다. 그걸 어떻게 전달할 거냐는 것이 기자의 질문이다.

오바마는 그런 난감한 질문을 회피하는 대신 오히려 그것을 미국 대통령직과 정권에 대한 깊은 이해를 전달하는 기회로 삼는다.

“대통령은 국가를 대표하는 행정부의 수반이지만, 국제문제에 대한 결정은 다른 나라들과의 수많은 상호작용을 통해 이루어지는 것으로, 매일매일 국민들이 접하는 뉴스 밑에는 세계의 질서와 번영을 유지하기 위한 (국가들 사이의) 거대한 연속성이 존재한다. 그 연속성은 (누가 대통령이 되어도) 이어질 것이다.”

미국은 다양하고 뛰어난 커뮤니케이터들을 대통령으로 뽑아온 나라지만, 오바마는 그중에서도 특별한 수준이다. 2008년 대선 때는 “교수처럼(professorial) 가르치려 든다”는 비판을 받기도 했지만, 정치적·외교적인 발언을 해야 하는 상황에서 국가는 어떻게 운영되는가에 대한 설명으로 대답할 수 있는 사람은 미국에서도 흔하지 않다.

디테일 6. “새로운 목소리, 새로운 아이디어”

같은 기자의 두 번째 질문 역시 오바마에게는 대답하기 싫은 것이었다:

“민주당은 충격적인 패배를 했다. 앞으로 당이 어떻게 나아가야 한다고 보는가? 누가 당의 리더가 되어야 하는가?”

이 질문에 대한 오바마의 답은 내가 여기에서 요약하기에 아까울 만큼 멋졌다. 먼저 자신은 그런 민주당의 새로운 방향 찾기에 개입하지 않을 것을 명확히 했다.

“나는 (내 의견이 아닌) 새로운 목소리와 새로운 아이디어가 나오는 것을 보고 싶다. 임기가 유한하다는 게 그런 점에서 참 도움이 된다.”

민주주의 대통령제를 시작한 나라의 대통령다운 발언이다. 그리고 민주당의 새로운 방향성에 대해서는 평등과 같은 핵심가치는 논의의 대상이 될 수 없음을 분명히 하되, (선거운동 등의) 정치적인 조직을 어떻게 해야 하는지에 대해서는 한 번 생각해 봐야 한다고 말했다.

무슨 말이냐 하면, “아무리 좋은 아이디어라도 사람들이 들을 수 없으면 아무 쓸모가 없는데, 현재 미국의 (선거구별) 인구 배분을 보면 민주당은 모든 지역에서 악착같이 싸우지 않으면 안 되는 (불리한) 위치에 있다”는 것이다. 자신이 2008년에 아이오와에서 이긴 것도 무려 87일 동안 머무르면서 각 촌을 돌아다닌 끝에 힘겹게 이겨낸 것이지, 이길 수밖에 없는 상황이어서 이긴 것이 아니라는 말이다.

디테일 7. “민주주의는 힘든 작업이어야 한다”

그는 이렇게 덧붙인다:

“나는 아직도 낙관적이다. 다들 내가 했던 2004년 연설[footnote]존 케리에 대한 오바마의 지지 연설로, 오바마의 혜성 같은 등장을 알린 연설[/footnote]만을 기억할 뿐, 2005년은 기억하지 않는다. 그 해에 (내가 지지연설을 했던) 존 케리는 대선에 패배했고, 민주당은 상, 하원을 모두 공화당에 빼앗겼다. 하지만 2년 뒤 민주당은 의회를 빼앗아 왔고, 4년 뒤 내가 대통령에 당선되지 않았는가.”

“상황은 빨리 변할 수 있다. 하지만 변할 수밖에 없어서 변하는 것이 아니라, 우리가 그 변화를 위해 열심히 노력하기 때문에 변하는 것이다. 민주주의는 쉬운 거라고 말한 사람은 아무도 없다. 힘든 작업이다. 그리고 미국처럼 큰 나라에서는 힘든 작업이어야 한다고 생각한다. ”[footnote]Things change pretty rapidly. But they don’t change inevitably. They change because you work for it. Nobody said democracy was supposed to be easy. This is hard. And in a big country like this, it probably should be hard.[/footnote]

“민주주의(혹은 변화)는 힘든 작업이어야 한다”는 말은 의미심장하다. 한국과 미국, 그리고 전 세계에서 말이다.

첫 댓글

댓글이 닫혔습니다.