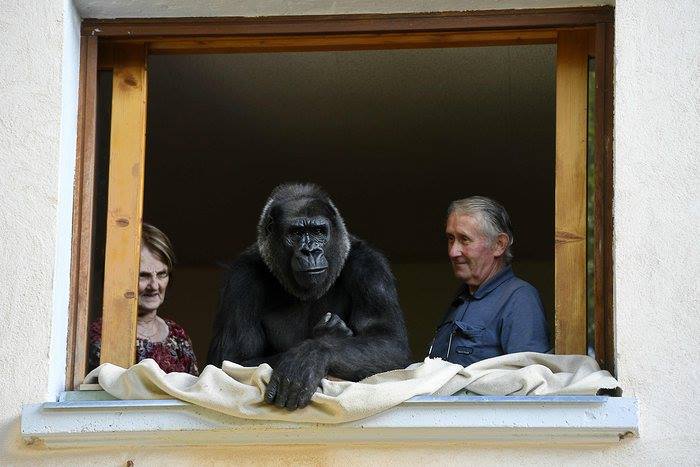

같은 인간인데, 가끔 그 마음의 깊이가 아연할 때가 있다. 프랑스 리용 근처에 가면, 이런저런 이유로 보호받지 못하는 동물을 모아 키우는 ‘개인’ 동물원이 있다. 지금은 백발 성성한 노부부가 1971년에 문을 연 동물원인데, 그사이 커버려서 웬만한 ‘공공’ 동물원보다 크다고 한다.

이 노부부는 여자아이를 입양해서 데리고 산다. 아이라고 하지만 생긴 것이 독특하다. 고릴라다. 하지만, 여자이고, 보통 집의 딸아이처럼 집에서 키운다. 방도 따로 있고, 18살이 먹은 여식이지만 때로는 엄마 아빠 침대 사이를 비집고 들어오기도 한다. 이름은 ‘디지트’(Digit; ‘숫자’, ‘손가락’을 뜻함).

애당초 이러려고 한 것은 아니다. 18년 전, 엄마 고릴라는 디지트에게 젖 먹이기를 거부했다. 엄마 고릴라 마음을 돌릴 방법도 없으니, 노 부부는 우유병으로 그녀를 살렸다. 매일 붙어 지냈다. 18개월째 되던 어느 날, 디지트는 창자에 큰 문제가 생겨 마취제 맞고 큰 수술을 해야 했다.

노부부는 밤낮으로 옆자리를 지켰다. 마침내 퇴원하여 동물원으로 돌아온 날, 노 부부는 예전처럼 그녀를 동물 우리 안에 자리를 마련했다. 하지만 그녀는 울면서 떨어지려 하지 않았다. 결국 부부의 방에 하루 있게 하자고 한 것이 이틀이 되고 일 년이 되었다.

지난 18년 동안, 노부부는 디지트에게서 단 한 번도 떨어진 적이 없다. 외식을 한 적도 없고 영화를 보러 나간 적도 없다. 프랑스인이 ‘숭배’ 하는 여름휴가도 가 본 적이 없다. 그들에게는 ‘사람 아이’도 없다.

온전히 디지트를 위한 삶이었다. 부부가 외출하면 디지트가 불안해하고, 슬퍼할까 봐 도저히 혼자 둘 수 없었다고 한다. 새로 주간지가 나오면 디지트에게 한번 읽어보라고 먼저 던져줄 정도로 그녀는 부부의 삶에 깊숙하고도 은밀하게 들어와 있다.

제 핏줄에서 나오지도 않았더라도 인간의 감정과 인연은 세월을 따라 깊어진다. 입양아니, 동물이니 하는 것들도 참 부질없을 정도다. 디지트의 아빠 피에르(Pierre Thivillon)가 딸을 바라보는 눈빛은 그윽하고, 그래서 아프다.

하물며, 제 뱃속에 낳고 18년 가까운 세월을 같이 아등바등했던 아이들은 어떨까. 잊는다는 것이, 사진 앨범 책을 덮은 것처럼, 그럴 수 있는 일인가. 이제 교실은 비워지고, 부모들은 다시 단식[footnote]’예은아빠’ 유경근(4·16세월호참사가족협의회 집행위원장)은 지난 17일부터 광화문 세월호 천막에서 무기한 단식을 진행 중이다. (참고 기사: 여성신문, 세월호 유가족 예은아빠 유경근 “내가 왜 폭염에 사생결단 단식하냐고요?”)[/footnote]이다. 아이들에게 ‘이젠, 안녕’ 하며 환하게 웃을 시간은 아직 멀다.

오늘 하루, 저 그윽한 눈빛의 사나이, 피에르를 본다.