“미국에도 한국처럼 지역감정이 있나요?”

내가 종종 받는 질문 중 하나다. 모든 질문이 그렇듯 그 질문에 정확하게 대답하려면 질문부터 정확하게 정의해야 한다. ‘지역감정’이라는 단어는 경우에 따라 다양하게 해석될 수 있기 때문이다.

- 지역들 사이의 적대적 감정

- 특정 지역이나 그 지역 출신들에 대한 좋지 않은 감정

단어 자체의 의미만을 놓고 보면 그렇다. 하지만 근래 ‘후보들이 지역감정을 조장한다’고 이야기하는 경우는 대개 자신의 출신 지역에서 단지 거기 출신이라는 조건만으로 표를 챙길 때다(가령, “우리가 남이가”).

예전처럼 다른 지역을 싸잡아 공격하는 일(“OO도 OOO들”)은 이제 적어도 후보가 드러내놓고는 하지 못한다. 아직 만족스럽지 않을 수는 있어도 의미 있는 발전이다.

크루즈의 도발, “트럼프는 뉴욕적인 가치 대변”

만약 미국에도 특정 지역을 싸잡아 비난하는 형태의 적대감정이 있느냐면 미국에서도 두드러지지는 않는다.

이번 선거만 해도 그게 가장 두드러졌던 것이 텍사스 상원의원인 테드 크루즈가 “트럼프는 뉴욕적인 가치(New York values)를 대변하는 사람”이라고 말을 했을 때 정도였다.

그 말에 거슬린 뉴욕 출신들은 물었다.

“나는 뉴욕 출신인데도 그게 무슨 뜻인지 모르겠다.”

크루즈는 이렇게 답했다.

“뉴욕 출신이시니 모를 테지만, 미국인 대부분은 잘 안다. 가령 (남부 ) 사우스 캐롤라이나 사람은 그게 뭔지 금방 안다.”

뉴욕 사람들은

- 리버럴하면서도

- 부패했고

- 돈을 숭배하고

- 기독교적이지 않다(= 세속적이다).

이런 뜻으로 말하려는 것이었다고들 흔히 풀이하지만, ‘뉴욕 vs. 나머지 지역’이라는 구도를 조장했다는 점에서 순수한 형태의 ‘지역감정’에 가까웠다. 비난이 쏟아졌고, 크루즈는 사과하고, 해명하기 바빴다. 그 결과, 크루즈는 뉴욕에서 한 명의 대의원도 챙기지 못하고 참패했다.

뉴욕적인 가치는 무엇인가?

하지만 크루즈가 그 말을 하지 않았더라도 더 나은 성적을 얻지는 못했을 것 같다. 기독교적인 가치로 무장한 텍사스의 보수적인 상원의원이 뉴욕사람들에게서 사랑을 받기는 불가능에 가깝다.

정치인이 지지를 받기 위해서는 그의 아이디어가 매력적이거나, 인간적인 매력이 있어야 하는데(물론 둘 다 있을 때 성공하는 정치인이 된다) 연방대법원에 들락거리던 시절부터 신고 다니는 텍사스의 상징인 카우보이 부츠로 뉴욕에서 사랑을 받기에는 크루즈가 그다지 매력남은 아니다.

오히려 흥미로웠던 건, 연초에 있었던 크루즈의 ‘뉴욕적인 가치’ 발언 이후 뉴욕에서는 “뉴욕적인 가치가 무엇인가”를 두고 연일 뜨거운 토론이 벌어졌던 일이다. 뉴욕을 헐뜯은 크루즈를 비난만 하는 것이 아니라, “그래, 다른 주들이 우리를 두고 ‘다르다’고 한다면, 그게 뭔지 따져보자!”며 뉴요커들 사이에 난데없는 자아 성찰 열풍이 분 것이다.

뉴욕타임스 같은 신문들은 물론이고 인터넷, 라디오 같은 온갖 매체가 “우리는 미국과 다르지 않다”는 주장과, “우리는 다르다. 그래서 나는 자랑스럽다”는 주장으로 몇 주 동안 뜨겁게 달아올랐다(개인적으로는 미국의 진정한 힘은 바로 그런 모습에 있다고 생각한다).

파란색 주 vs. 빨간색 주

지역 정체성의 문제다. 여기에서 ‘지역감정’의 좀 더 약하고 보편적인 형태인 ‘지역분할구도’가 등장한다.

국가에는 행정구역과 선거구가 존재하고, 그런 구역들은 거의 예외 없이 지형과 문화, 역사를 반영한다. 그리고 그런 차이가 서로 다른 정치적인 견해를 낳는 것은 자연스러운 일이다. 게다가 지역별로 산업이 다르니 이해관계도 달라지는 건 말할 것도 없다.

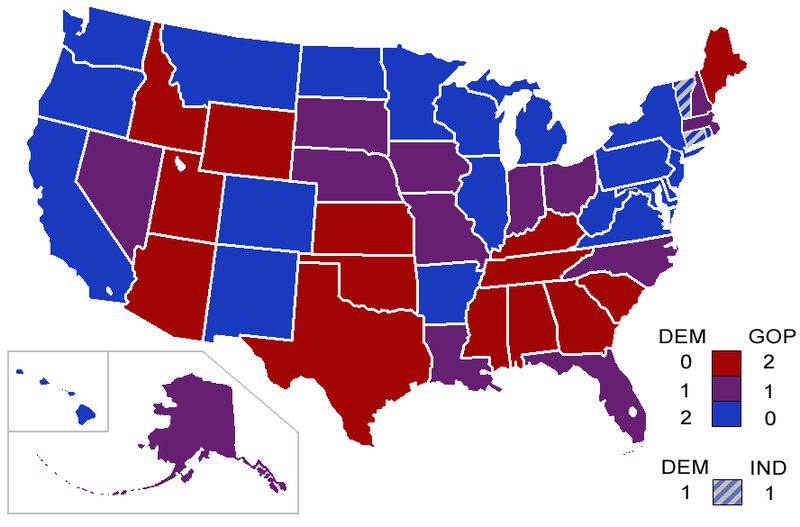

그렇게 서로 다른 지역의 시민이 자신들에게 유리하고 호소력 있는 의제를 가진 특정 후보를 지지한다는 것은 당연하고, 바람직하기까지 하다. 그게 민주주의의 근간이기 때문이다. 미국의 파란색 주(blue states; 민주당 지지)와 빨간색 주(red states; 공화당 지지), 즉 민주당과 공화당 지지가 거의 변함이 없는 주들은 그렇게 탄생했다.

물론 지금은 경선 기간이다. 공화당이 11월에 뉴욕주를 가져갈 리는 없겠지만, 트럼프, 크루즈, 케이식 중에서 누구를 고르느냐는 여전히 중요한 문제다. 전에도 이야기했듯, 어차피 본선에서 민주당으로 넘어갈 게 분명한 파란색 주에서 지지하는 후보가 정작 본선에서 승리를 가져다줄 빨간색 주 사람들의 마음에 들 것이냐는 문제는 존재한다.

그런저런 이유로 색깔이 분명한 뉴욕주는 (특히 공화당에서는) 95명이라는 대규모 대의원 숫자 이상의 중요한 의미를 가지지 못했다. 그랬던 뉴욕주의 경선에 이만큼 이목이 집중된 것은 순전히 트럼프와 힐러리가 ‘승기’을 회복, 혹은 유지하느냐를 확인할 중요한 기회였기 때문이다. 그리고 그게 확인되었다.

뉴욕에서 승리한 트럼프와 힐러리

지난 한 달 가까이 힘이 빠지는 듯했던 트럼프는 60.4% 득표로 대의원 대부분인 89명을 챙겼다. 케이식은 4명을 얻어냈지만, 트럼프의 ‘본고장’ 맨해튼에서 얻은 숫자이기 때문에 ‘트럼프에 반대하는 공화당의 양심’으로 끝까지 경선에 남아서 혹시 모를 중재 전당대회에 대비할 명분을 얻었다.

힐러리도 비슷한 58%를 얻어서 샌더스에게 누가 ‘안방'(home turf) 주인인지 확실하게 보여줬다. 물론 힐러리는 뉴욕 출신이 아니다. 일리노이에서 자라서 보스턴에서 대학을 다닌 진보적인 여성이다. 아무래도 뉴욕주와 정서적으로 가깝겠지만, 정작 힐러리가 뉴욕을 대표하는 상원의원이 된 것은 아칸소 주지사였던 남편이 대통령직에서 물러난 후인 2000년이었다.

자기가 태어나거나 살던 곳이 아닌데 단지 지지층이 두텁다는 이유로 이사 와서 자리를 잡고 출마하는 행위를 미국에서도 좋게 보지는 않는다. 흔히 “카펫배거(carpetbagger)”라고 불리는 이런 정치인들은 남북전쟁 후에 몰락한 남부 주에서 표를 얻기 위해 내려간 북부 주 출신 정치인들을 가리키는 말이었지만, 지금도 종종 사용된다.

내가 그 단어를 처음 들었던 때가 힐러리가 뉴욕에서 출마하기로 하고 뉴욕시 바로 위에 있는 차파쿠아로 이사했던 때다. 그런 행동을 비난하면서도, 동시에 동전의 다른 면에는 자기 지역 정치인이 전국적인 정치인으로 성장하면 절대적인 지지를 보내주겠다는 태도가 있다. 그리고 그런 태도는 이런 표현과 무관하지 않다.

“모든 정치는 지역적이다(All politics is local.)”

‘카펫배거’ 힐러리 vs. 뉴욕 출신 샌더스

그런 카펫배거인 힐러리가 뉴욕시 브루클린에서 태어난 샌더스를 누른 것은 미국의 ‘지역정서’라는 것이 무엇인지 어느 정도 보여준다고 할 수 있다.

샌더스는 뉴욕에서 태어나 자랐지만, 정치는 줄곧 버몬트에서 했던 사람이다. 리버럴한 뉴욕이라고 해도 월스트리트가 있는 곳이고, ‘사회주의자’를 자처하는 샌더스가 성공하기에는 거의 불가능한 토양이었을 것이다.

샌더스는 거의 모든 정치인생을 버몬트에서 보내고 크게 성공해서 다시 뉴욕으로 돌아와 표를 달라고 했지만, 뉴욕은 이미 카펫배거 클린턴이 17년 이상 갈아놓은 밭이다. 비록 상원의원을 그만둔 지 6년이 넘었지만, 그래도 자신을 주지사로 뽑아주거나 상원에 보내준 주의 지지를 받지 못하고 백악관으로 갈 수는 없다.

사정이 그렇다 보니 샌더스나 힐러리 모두 뉴욕을 자신의 안방이라고 말할 수 있으면서도, ‘나의 주’라고 말하기에는 둘 다 머쓱한 상황이었다. 그래도 놓칠 수 없는 일전이었다. 당연히 서로 “나는 뉴욕을 잘 안다”는 모습을 보여줘야 했다.

뉴욕 지하철 카드의 ‘오묘한’ 속도

미국에서도 ‘서민 코스프레’는 중요하다. 그게 뉴욕에서는 뉴욕시 지하철을 제대로 탈 수 있는 모습이다. (피자를 먹는 것도 그 하나이지만, 뉴욕 피자를 감히 포크와 나이프로 먹는 트럼프도 승리했으니 제외.)

뉴욕의 지하철은, 욕이 튀어나올 만큼, 복잡하고, 비효율적이고, 낡았다. 뉴요커와 관광객을 구분하는 방법 중 하나가 지하철 카드를 한 번에 긋고 개찰구를 통과할 수 있느냐일 만큼 카드를 너무 빨리 그어도, 천천히 그어도 안 된다. 그 오묘한 속도는 자주 타는 사람들만이 안다.

![Diego Torres Silvestre, [2005] IND 50th Street Station, CC BY_compressed https://flic.kr/p/sikSep](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2016/04/Diego-Torres-Silvestre-2005-IND-50th-Street-Station-CC-BY_compressed.jpg)

샌더스는?

뉴욕 데일리뉴스 기자가 물었다.

“뉴욕 떠난 지 오래되었는데 지하철 탈 줄 아세요?”

“그럼요”

“어떻게 타는데요?

“토큰을 사야죠.”

“틀렸습니다.” (토큰은 폐지된 지 십년이 넘었다.)[footnote]내 개인적인 견해로는 토큰 시절이 나았다.[/footnote]

“그럼 뛰어넘어야죠, 하하.” [footnote] 샌더스의 또 다른 실수였다. ‘깨진 유리창’ 논리로 뉴욕 범죄율을 낮춘 줄리아니 시장이 중점을 둔 것이 그런 경범죄 단속이었다. 농담이라도 사회주의자 이미지를 가진 샌더스가 뉴욕에서 할 말은 아니었다.[/footnote].

뉴욕의 블루칼라가 보기에 샌더스가 뉴욕 데일리뉴스와 했던 인터뷰는 재난 수준이었고, 사람에 따라서는 그게 샌더스의 큰 패인이라고도 말하지만, 한편으로 힐러리는 2008년에 오바마를 상대로도 뉴욕을 지켜냈던 사람이니 인터뷰 하나로 샌더스의 패인을 단정해서 말할 수는 없다. 더불어 샌더스도 106명의 대의원을 얻었기 때문에 139명을 얻은 힐러리에 참패했다고 볼 수도 없다.

아프리카 내전, 유럽 식민주의의 유산

많은 아프리카의 나라들이 아직도 내전에 시달린다. 비교적 근래에 남북으로 갈라진 수단을 비롯해 많은 아프리카 국가에 그런 비극이 계속되는 이유에 대해서 학자들은 입을 모아 ‘유럽 식민주의의 유산’이라고 말한다. 그리고 그건 지역주의를 두고 하는 말이다.

하지만 여기에서 말하는 지역주의는 우리의 생각과는 조금 다르다. 지역을 갈라놓는 바람에 지역감정을 키웠다는 뜻이 아니라 함부로 묶어놓았기 때문이라는 것이다. 아프리카는 큰 대륙이다. 미국과 중국을 아프리카 대륙에 밀어 넣고도 유럽의 웬만한 대국들을 다 넣을 수 있을 만큼 넓은 땅이다. 그 안에 얼마나 다양한 인종과 종교, 문화가 있겠는가.

하지만 유럽인 눈에는 ‘다 똑같은 사람들’처럼 보여서 제멋대로 땅을 나눠 가졌고, 그 유산이 남아 현재의 국가들이 되었다. 그렇다 보니 함께 있으면 안 될 종족들이 같은 나라에 묶였고, 함께 있어야 할 사람들이 다른 나라로 떨어져 나갔다. 아프리카에 내전이 끊이지 않는 원인은 그들이 잔인해서가 아니다. 그들의 잔인한 내전은 그런 문화와 인종, 종교의 차이점을 무시한 결과일 수 있다.

한 국가 내의 일치단결은 중요하고 큰 힘이 된다. 하지만 그 출발점은 우리는 모두 다른 사람들이라는 사실에 대한 인정이다. 그렇게 봤을 때 뉴욕주 경선, 특히 민주당 두 후보의 대결은 이상과 아이디어, 문화와 출신지가 얼마나 다양하고 자유로운 조합을 통해 후보의 정체성을 만들어내고 유권자의 지지를 끌어낼 수 있는지 볼 수 있는 흥미로운 기회였다.

힐러리 클린턴 표기에 대한 질문입니다. 일단 남편 빌 클린턴이 클린턴으로 굳어진 한국에서 주로 힐러리라고 부르긴 합니다만, 모두 성으로 표기하는 상황에서 클린턴으로 표기하는게 일관성이 있지 않나 개인적으로 생각합니다. 이번 편을 보면서 든 두 가지 생각입니다.

1. 카펫배거 클린턴이라는 표현이 본문에 등장하는데 계속 힐러리로 지칭하시다가 이번에 클린턴이라고 표기하신 특별한 이유가 있으신지요.

2. 한국은 죄다 힐러리로 부르는 듯 한데 미국, 영어권 기사에서는 힐러리로 표기하나요, 클린턴으로 표기하나요? 언론은 어떻게 표기하는지, 사람들은 성으로 부르는지 이름으로 부르는지 궁금합니다.

미국은 지역보다 인종~ 고질적인 인종간 갈등이 제일 문제라지요~