어떤 말부터 할까요? 저는 지난달(2015년 10월) 프랑크푸르트 도서전에 다녀왔습니다.

내가 알던 게 전부가 아니라는 걸 느껴본 적이 있나요? 저는 고등학교를 졸업하고 대학교에 다니며 수능은 끝이 아니었다는 걸 깨달았을 때와 기자로 일하면서 제가 본 신문 기사 태반이 보도자료였다는 걸 알게 되었을 때 배신감을 느꼈습니다.

그때 배신감을 누구를 향한 것도 아니었습니다. 순진하고 실상을 더 알려고 한 적 없는 저 자신과 특정할 수 없는 제 주위 모두를 향한 것이었습니다. 잊고 있던 그 감정을 프랑크푸르트 도서전에 가서 느꼈습니다.

저는 독일 프랑크푸르트 시에서 10월 13~18일에 열린 도서전에 다녀왔습니다. 세계 최대 도서전 중 하나입니다. 한 번도 일원인 적이 없지만, 늘 출판을 동경했던 터라 전자출판 부문을 취재하며 “곧 프랑크푸르트 도서전이 열리는데”, “프랑크푸르트 도서전에 가야 해서 우리 약속은…”이란 말을 해마다 가을에 들었습니다. 가본 적 없지만, 그래서 더 가고 싶은 행사였습니다.

도서전이 이렇게 재밌어도 되나요?

“어땠어요?”

다녀온 지 한 달째. 한 달 사이에 같은 질문을 받고 있습니다. 프랑크푸르트 도서전에 가서 보고 들은 걸 얘기해 달라는 뜻입니다. 이 질문을 받을 때면 이렇게 답합니다.

“재미있어요, 정말.”

그리고 덧붙입니다.

“왜 지금까지 아무도 이 재미있는 행사를 재밌다고 얘기하지 않은 거죠?”

프랑크푸르트 도서전은 책 거래 시장입니다. 15세기 프랑크푸르트에서 멀지 않은 마인츠 시에서 구텐베르크가 금속 활자로 대량 인쇄하는 기술을 개발하고 그 기술을 자의 반 타의 반 공유하면서 손으로 베껴 쓰던 때와 다르게 찍어낸 책을 팔아야 하는 숙제가 생겼습니다. 제조업의 재고 처리처럼.

그때 인쇄업자는 해마다 큰 시장이 들어서던 프랑크푸르트에 와서 책을 거래했는데 이 모습이 오늘날 프랑크푸르트 도서전의 원류가 되었습니다. 역사가 오래된 만큼 프랑크푸르트 도서전은 위상이 높습니다.

- 세계 최대 도서전

- 출판인이 가봐야 하는 도서전

- 포상 탐방(프랑크푸르트 도서전을 들렀다가 주변 도시 또는 주변 국가를 도는 여행 상품)하는 장소

책 거래를 넘어 축제로 거듭나다

프랑크푸르트 도서전은 책 거래장으로 시작했으나 거래 외에 책에 담기는 다양한 이야기를 품으려고 합니다. 이점이 프랑크푸르트 시민을 끌어들입니다. 일단 저자를 데리고 오는데 한두 명, 서너 명이 아니라, 야외 광장과 건물 4개 동 12개 층 곳곳에서 저자 행사를 엽니다. 어느 건 출판사가, 어느 건 도서전 운영위가 엽니다. 좁은 복도를 사이에 두고 두 출판사가 저자 행사를 동시에 진행하기도 합니다.

독일어를 모르기에 어느 카테고리의 저자가 오는지 알 수 없으니 출판사 부스의 꾸밈새로 소설가일지, 교수일지 짐작할 뿐이었습니다. 한눈에도 비(非)문학 출판사인데 쉼 없이 행사하는 부스도 있었습니다. 요리책을 모은 곳은 요리쇼를 하고 야외 광장에 올린 무대에서는 몸짱 저자가 이야기합니다. 그 옆에서는 사인회를 하고 맞은편에서는 저작도구나 셀프 퍼블리싱 서비스 회사가 와서 제품 발표를 합니다. 난잡할 정도로 저자 행사와 강연회가 동시다발적으로 열렸습니다.

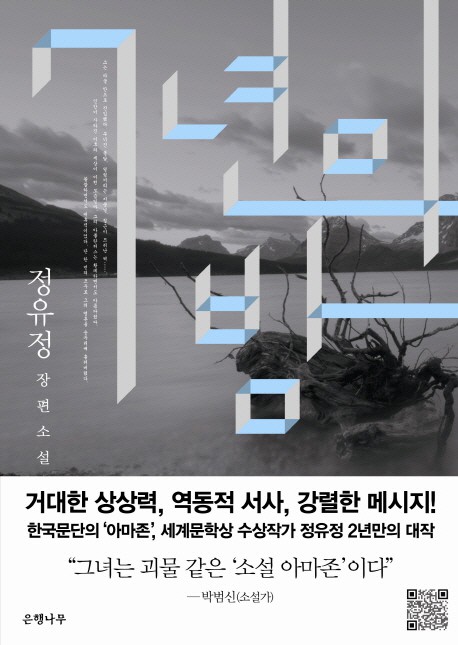

프랑크푸르트 도서전에서 저자를 만날 수 있다는 것 말고 책을 보는 재미가 있습니다. 다녀온 지 한 달이 되어가서 더는 흥분한 말투가 나오지 않는데 코엑스의 몇 배는 됨직한 공간에 출판사가 가득하고 전시한 책은 한국 서점에서 본 책과 달리 만듦새가 꼼꼼합니다. 모르는 언어로 쓰였는데 기념품으로 사고 싶을 정도였죠. 표지 디자인부터 글꼴, 판형, 종이, 인쇄상태. 정유정 작가의 [7년의 밤] 독일어판 표지는 원작인 한글판 표지(초판)보다 소설의 분위기를 더 잘 드러내는 것 같지 않나요?

코스프레 챔피언십과 장애인, 할머니 할아버지까지

책을 보는 재미에 주말이 되면 사람 구경하는 재미까지 있습니다. 도서전 기간 중 주말에 독일 코스프레 챔피언십이 열렸는데 아침 9시부터 ‘그들’이 입장해 도서전을 휘젓고 다닙니다. 카메라를 들이대면 기꺼이 포즈를 취하고, 야외에서는 공연을 하고… 주말엔 내가 도서전에 온 건지 코스프레 행사에 온 건지 헷갈릴 정도입니다. 여전히 말투가 차분한데 이 재미가 정말 컸습니다. 기념 사진 찍느라 광장을 가로질러 가는 데에 몇십 분이 걸렸으니까요.

누구나 아는 피카추와 슈퍼 마리오부터 엘사, 그리고 이 셋을 빼고 이름을 모르는 수많은 캐릭터로 분장한 사람들. 눈을 똥그랗게 뜨고 그들을 바라보는 어르신이 있었지만, 대부분은 다가가서 함께 사진 찍기를 청했습니다.

도서전+코스프레 조합이 충격적이었는데 책 사러 온 사람이 많다는 것 또한 신기했습니다. 믿을 수가 없었습니다. 휠체어 장애인부터 할머니 할아버지까지. 대부분 큰맘 먹고 왔는지 가방 크기가 넉넉했습니다. 작은 손수레나 여행가방을 끌고 온 사람도 있었고요.

어느 부스는 종이로 만든 바퀴 달린 책가방을 공짜로 나눠줬습니다. 투입구가 있어서 책을 사면 바로 넣을 수 있게 했는데요. 십 대부터 백발 성성한 분들까지 그러고 다니는 게 한국에서 살던 참으로 낯설었습니다. 길이 갈리는 곳에선 다들 도서전 안내도를 펴들고 같이 온 사람과 상의하는 모습도 보았습니다.

‘1유로 2유로’ 이날 만큼은 나도 책 부자

사람들이 많이 온 데에는 책값 비싼 독일에서 이날 만큼은 싸게 맘껏 살 수 있기 때문일 겁니다. 돌아다니며 보니 어느 동화책 출판사는 1유로, 2유로에 팔고 한국에서는 장르소설이라고 분류하는 책을 가지고 나온 출판사는 묶음에 20유로, 30유로에 팔았습니다. ‘반값 판매’라고 써 붙인 곳도 있었습니다.

책을 산 사람들은 철수한 부스나 출판사가 마련한 소파나 테이블에 앉아 책을 읽더군요. 일반 관람객이 오는 주말이 되면 대륙을 넘어서 온 아시아나 영미권 출판사는 부스를 철수합니다. 철거는 모든 행사가 끝나고 하니 짐만 뺀 건데 도서전 운영위에서 사거나 빌린 테이블과 의자는 두고 갔기 때문에 도서전을 둘러보다 지친 사람들은 들어가 앉았습니다.

책을 전시하는 부스가 4개 동 12개 층, 독일의 공영방송 ARD가 한 개 층, 기자실과 코스프레 용품 주말 장터가 CMF라는 단독 건물에 있어서 도서전은 총 6개 건물과 중앙 야외 광장에서 열립니다. 한 바퀴만 돌아도 발바닥이 굳을 정도로 드넓습니다. 여행자의 시선으로 보자면, 복도 이곳저곳에 철퍼덕 앉아서 쉬는 사람이 정말 많은 게 놀라웠습니다.

무.질.서. 하지만 그러면 좀 안 되나요?

주말 인파만 14만 명이라는데 그 사람을 모두 받아들일 만큼 마땅한 쉴 곳이 없으니 다들 편한 대로 복도에 앉아 싸온 도시락을 먹거나 멍하니 앉습니다. 서울국제도서전이나 와우북 페스티벌에서 보지 못한 모습이라 이 모습도 재미났습니다.

여기까지 글을 쓰고 쓴 만큼을 되돌아 읽으니 행사가 참 재미 없어 보입니다. 행사의 즐거움을 글로 모두 표현하지 못하는 제 글재주가 한탄스럽습니다. 단언컨대, 누가 가도 재미있게 구경하고 올 거라고 자신합니다.

책 좋아하는 사람은 책 구경하는 재미, 사람 좋아하는 사람은 출판 편집자, 마케터부터 코스프레 하는 사람과 그들을 찍으러 전문가용 사진기 들고온 사람까지 다양한 사람을 만날 수 있습니다. 문구를 좋아하면 여기에서 맘껏 양껏 살 수 있고, 그저 새로운 사람을 만나 대화하는 걸 즐긴다면 부스에 찾아가 ‘당신 회사가 궁금하다’고 물어보면 됩니다(이건 출판사보다 IT 회사의 부스에 가서 하는 게 더 많은 얘기를 들을 수 있습니다).

기분 좋은 배신감, 버킷리스트에 꼭 넣으세요!

이 글을 시작하며 배신감을 느꼈다고 했는데요. 제가 프랑크푸르트 도서전에 간다고 했을 때 걱정하는 말을 정말 많이 들었습니다.

“거긴 비즈니스 미팅하는 곳인데 네가 무얼 볼지 모르겠다.”

“네가 출판을 아니?”

그런데 가보니, 프랑크푸르트 도서전은 출판을 몰라도 즐길 수 있는 행사였습니다. 여행하듯 사람 구경하러 가도 되고요. 한 번밖에 가보지 않았지만, 추천 여행지가 되어도 손색 없는 행사입니다. 도서전 기간이 프랑크푸르트 시의 숙박시설 성수기라서 숙박비가 비싸다는 단점이 있지만요.

멀고 먼 저 유럽 대륙의 도시에서는 책을 둘러싼 다양한 기업이 모이고, 독자를 찾으려고 독자를 만들려고 갖가지 행사를 도서전 기간에 맞춰서 열고, 그 모습을 독일의 신문사와 방송사가 6일 동안 집중 취재를 하는 그 모습만으로도 보러 갈 만하고, “넌 출판 모르니까”가 아니라 누구든 등 떠밀어 “꼭 가볼 행사다”고 말해주는 게 맞는 것 같습니다.

한국 출판과 언론은 프랑크푸르트 도서전이라는 행사에만 빗대어도 (솔직하게 말하면) 허접합니다. 책을 중심으로 형성된, 14만 명이 도서전을 오는 독일의 그 문화가 한국과 참으로 동떨어졌다는 걸 느끼고만 와도 충분하다고 생각합니다. 즐거움은 덤입니다. 프랑크푸르트 시의 근교 도시를 갔을 때보다 도서전이 더 즐거웠으니까요.

여러분, 여러분의 버킷리스트에 유럽 여행이 있다면, 프랑크푸르트 도서전도 꼭 넣으세요!

한국에선 도서정가제가 막은 풍경이죠. 다른 이유도 있겠지만…

제가 갔을 땐, 행사 진행도 끝나가고, 날씨탓인지 아니면 평일이어서 그랬는지 참 조용했어요. 코스프레와 각종행사를 제대로 못봐서 아쉽네요. 항상 저렇게 붐비는 건 아니니 날을 잘 보고 가는 게 좋을 것 같습니다. // 물론 한국 도서전에 비하면, 규모가 매우 크고, 고서들의 제본이라던가 인쇄양식들을 전시해놓는 등 책과 관련된 전시품들이 많아서 책박물관의 느낌도 살리려고 하더라고요. :)