한국의 국가 연구개발시스템에서 정부와 과학자는 어떤 관계인가.

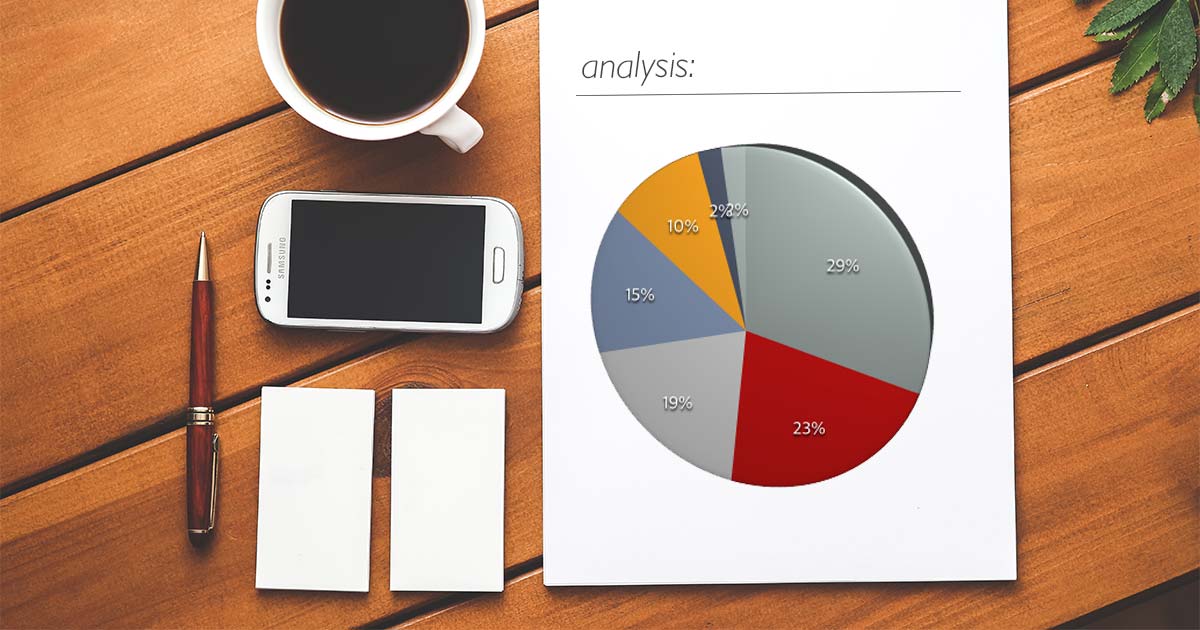

백화점식 과학기술정책

원칙적으로는 계약의 형식을 취하고 있지만, 실제 게임의 규칙은 그렇지 못한 것이 현실이다. 공정함과 기회의 균등이라는 가치를 추구하는 것은 좋지만, 그 과정에서 실패(자)가 배제되고, 과학자 개개인이 본인의 생존을 책임져야 하는 게임의 규칙은 문어발 R&D라는 부메랑이 되어 돌아온다.

정부는 문어발을 적당히 잘라내기 위해 각종 정책, 시책, 혁신안 등을 내어놓는다. 그 수와 종류가 얼마나 많고 다양한지 ‘한국은 과학기술정책의 백화점’이라는 말이 있을 지경이다. 백화점이라는 비유는 여러 가지 의미를 내포하고 있는데, 좋게 말하자면 정부가 그 정도로 열심히 다양한 시도를 해 왔다는 것이고, 다른 하나는 사실 들여다보면 비슷비슷한 대책들이 반복적으로 나열될 뿐이다.

이 상황에서 정부가 어떤 역할을 해야 하는가. 과학자는 어떻게 반응하고 대처해야 하는가. 이를 위해선 먼저 한국의 정치시스템, 근-현대 정치사, 의사 결정 과정 등에 대한 연구와 논의부터 시작해야 한다. 지금 우리에게 필요한 작업은 이 문제들이 더욱 공개적으로, 격렬하게 논의가 될 수 있는 장을 마련하는 것이다. 갑자기 장을 마련하는 것이 어렵다면 그 시작이 될 움직임이라도 모색해야 할 것이다.

이제 수박 겉핥기식 벤치마킹 멈출 때

정해진 방법이 있는 것은 아니다. 가령, ‘해답’을 찾기 위해 미국의, 독일의, 일본의 연구개발정책 시스템은 어떻게 되어가는지에 대해서 이야기를 할 수도 있고, 현재의 정책을 어떻게 기술적으로 손 볼지에 대한 이야기들도 할 수 있을 것이다. 실제로 이런 논의들은 꽤 오래됐다.

하지만 해외사례를 벤치마킹하여 ‘선진국은 이렇게 저렇게 하고 있으니, 한국도 탈-추격 선도형 경제 시스템에서는 이렇게 저렇게 해야 합니다!’라는 논의에서 이제는 벗어날 때가 됐다. ‘한국 과학기술정책 백화점’의 입주업체 목록에는 지금까지 해 왔던 수많은 벤치마킹들이 이미 수두룩 빽빽하게 포진되어 있다.

잠시 숨을 고르고 단재 신채호의 명언을 떠올려보자.

“부처가 한국에 오면 한국의 부처가 되지 못하고 부처의 한국이 되고, 공자가 한국에 오면 공자의 한국이 되고…”

그 많던 벤치마킹 사례는 모두 어디로 갔는가. 지금까지 다양한 시도들, 그 실패는 누구의 책임인가. 누군가의 책임을 물을 수 있는 일이기는 한 것인가.

게임판을 바꾸는 방법?

문제는, 이 이야기들이 너무나 장기적인 관점이라는 거다.

‘그래, 네 말은 잘 알겠어. 하지만 지금 당장 고통 받는 나는 우리는 그리고 너는 어쩌지?’

그래서 현실적이고, 실천적이며, 개인적인 차원에서의 방안을 고려해보지 않을 수 없다. 조선 후기 명재상 이원익 선생이 자손들에게 훈계한 말씀 그대로 ‘지행상방 분복하비'(志行上方 分福下比; 이상은 높게, 현실은 낮게)해 보자면, 이상은 과학자와 정부가 맺어야 할 올바른 관계(계약)를 만들어나가는 데 힘쓰고, 현실적 차원에서는 한국의 과학자들이 조금씩 해 볼 수 있는 무언가를 찾으면 되는 것이다. 후자에 집중하자면, 과학자들의 작은 행동이 전자를 위한 게임 체인저(game changer)가 될 수도 있다.

‘정답’을 만들자는 것이 아니다. 그보다는 과학자들이 ‘실천적인 수준에서’ 한국 정부에 대한 의존도를 낮추어보는 것이다. 그럴 의지가 충분하여 행동으로 옮길 수 있다는 걸 보이는 것이다. 간단히 말하면, 소비자운동 같은 것인데, 극단적인 형태로는 보이콧이 유명하다. 현실적이지 않다고? 과학자가 무슨 보이콧을 하느냐고? 때에 따라 충분히 가능하다. 유럽에서는 실제로 일어나고 있다.

“최근 들어, 부총장급의 학자들 지도로 네덜란드 대학들이 학술 출판사 Elsevier에 대한 전국 단위의 보이콧 계획을 선언했다. 이러한 형태의 보이콧은 세계 유수의 대형 학술 출판사들과 학술계 사이의 관계를 뒤바꿀 아주 중요한 게임 체인저가 될 가능성을 내포하고 있다.”

“Led by vice chancellors, Dutch universities have recently announced plans for a country-wide boycott of the academic publisher Elsevier. Such a boycott has the potential to be a significant game changer in the relationship between the research community and the world’s largest academic publisher.”

– LSE, Dutch boycott of Elsevier – a game changer? (2015. 7. 8.)

최근 몇 년간 과학자 사회와 대형 저널·출판사 간의 갈등이 점점 표면화하는 상황에서 발표된 이 결정에 세계 과학계가 촉각을 곤두세우고 있다. 게다가 이는 개인 과학자가 아닌 과학자 사회(혹은 집단)라 부를 만한 집단의 결정이기에 향후 귀추가 주목된다. 이 사례를 해결책으로 제시하는 것은 아니다. 이를 벤치마킹(…)하자는 것도 아니다. 다만, 이런 사례가 현실에서 존재한다고 말하고 싶다. 그리고 이는 국가와 과학자사회 사이에서도 유사한 움직임이 가능함을 시사한다.

국경 없는 연구개발예산

이제 국제화 시대다. 한국 정부에서도 청년 해외 취업을 장려하는 마당에 과학자들만 한국에 있으라는 법은 없다. 소치올림픽에서 한국을 누르고 메달을 여러 개 딴 안현수 선수를 보면, 국제화가 가져온 인력이동, 직업, 그리고 정부(혹은 이에 준하는 대형 집단) 사이의 관계 재편을 잘 이해할 수 있다. 한국이 순수 인력 유출국이 되고 나니 뒤늦게 주요 언론에서도 한때는 “헬조선,” “금수저,” “흙수저” 이야기를 거침없이 하기 시작하는 것이 현실이다.

그런데 이를 뒤집어 생각하면 과학자에게는 국경이 있지만, 과학에는 국경이 없고, 그에 따라 ‘국경 없는 연구개발예산’ 또한 존재한다. 다만, 이 예산은 국경을 넘어 이곳저곳에서 임자를 찾고 있는지라 특정 나라에 편중되어 존재를 광고하지 않는 데다가 한국처럼 국가와 일부 기업이 연구개발예산 대부분을 다루는 경우에는 개별 과학자들이 일일이 찾아내기가 쉽지 않다.

그래서 우리는 이를 조사하고, 알음알음 대표적인 예시들을 준비했다.

[divide style=”2″]

과학자를 위한 해외직구 가이드

- 이 가이드는 어디까지나 예시일 뿐이다. 아직 펀딩 소스 목록에 가깝다는 점을 밝혀둔다. 직접 체험자 피드백 환영.

- 이 자료는 구글 검색에 기반을 두고, 검색한 언어는 한국어와 영어뿐이라 타 문화권에 있는 국제 지원 소스를 찾지 못했을 수 있다. 이 목록에 없는 주요 소스는 아래 연락처로 제보해주길 바란다.

→ naivestp@gmail.com

→ 페이스북(메시지 문의)

- 앞으로 더 구체적인 정보가 모이기 시작하면, 정보 유통과 저작이 쉬운 형태로 고칠 예정이다. (이하 존대문투. – 편집자)

해외 유학 경험이 있으신가요? 포닥 경험도 있으시다고요? 해외 연구자들과 교류경험도 어느 정도 있으시겠군요? 여러분의 예상과는 다르게 해외의 연구재단이나 사립재단들은 딱히 지원금 신청자의 국적을 가리지 않는 경우들이 꽤 있습니다. 예를 들어, 아래 기관들은 한국 과학자들도 관심만 있고 주제만 맞는다면 신청할 수 있는 예산을 제공합니다.

1. 월드와이드 캔서리서치(worldwide cancer research)

암 관련 연구를 지원해주는 기관입니다. 아메리카 대륙에 있는 연구자들을 제외한 연구자들은 모두 지원할 수 있는 기관입니다. 아메리카 대륙에 있는 연구자들은 AICR을 통해서 지원하라고 하네요. 이 기관에서 연구비를 받는 방법은 두 가지입니다.

- Regular grant program

- Request for Application program

1번은 매년 과제신청을 받는, 연구자분들이 다들 알고 계시는 방법이고요. 2번은 특정한 연구과제를 이 기관에서 연구자들이 연구해주길 원할 때 공고를 낸다고 합니다. 현재는 2번 방법의 연구과제는 받지 않고 있다고 합니다.

정규과제로 지원하기 위해서는 과제 지원서(Main grant proposal)와 행정서식과 서명(administrative form and signatures)를 내야 합니다. 이 기회에 한국의 과제 지원서와 외국의 과제 지원서는 어떻게 다른지 비교해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.

[divide style=”2″]

2. HFSP – Human Frontier science program

HFSP는 생물의 복잡한 메커니즘의 최전선에 있는 연구들을 지원하는 프로그램입니다. 생체분자연구부터 유기체들 간의 상호작용에 관한 연구까지 모든 수준의 연구를 지원한다고 합니다. 지원을 할 수 있는 자격은 다음과 같습니다.

- 1. PI의 경우 다음의 리스트에 있는 나라 중의 한 나라 출신이어야 합니다. 다른 나라 볼 것 있나요? Republic of Korea 당당히 리스트 안에 있습니다:Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus (EU part), the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, the Republic of Ireland, Italy, Japan, the Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of America.

- 젊은 과학자들의 경우에는 딱히 자격의 제한이 없습니다. 저 위의 국가 리스트에 있는 국가 소속의 연구실에서 일할 수 있다고 합니다.

FAQ 가이드가 있습니다. 선정률이 어느 정도나 되는지, 부적절한 프로젝트는 무엇인지, PI는 어떻게 선정해야 할지, 등등에 대한 친절한 답을 볼 수 있습니다. 그 무엇보다 연구의 독창성과 참신함을 중요하게 여겨 심사한다는 HFSP의 답변이 인상적입니다.

지원한 연구에 관한 아카이브도 있으니, 다른 사람들이 어떤 참신한 연구를 하는지 염탐(?)을 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.

[divide style=”2″]

3. NIH(National Health Institute; 미국국립보건원)

모두 한 번쯤은 그 이름을 들어봤을 미국국립보건원은 펀딩 규모도 규모지만, 프로젝트들도 참 많습니다. 그리고 비록 미국에 있기는 하지만, 과제 지원자들의 국적을 안 따지는 프로젝트들도 많습니다. 네이버 사전에 따르면, 연간 예산은 34조 원에 이 예산의 80% 이상이 연구소 밖의 대학교, 의대 등에 종사하는 32만 명의 외부 과학자들에게 지원된다고 합니다.

- 과제 지원자 리스트: 많은 경우 국적에 관계없이 그리고 소속 기관이 공립기관인지 사립기관인지 관계없이 지원할 수 있습니다.

- NIH 펀딩을 신청하는 방법(단계별): 차근차근 어떻게 NIH 펀딩을 탈 수 있는지, 필요한 건 무엇이 있는지 알 수 있습니다(아래 그림 참조).

[divide style=”2″]

4. HHMI – Howard Hughes medical institute (하워드휴스 의학연구소)

“미국에 소재한 하워드휴스 의학연구소는 1953년 세계적인 항공회사 TWA의 설립자 하워드 휴스가 의학발전을 위해 만든 자선연구기관. (…중략…) 심사 기준으론 유명세나 지명도와 상관없이 기발한 아이디어를 우선시한다.”

– ‘하워드휴스 연구소’, 네이버 지식사전 중에서

HHMI는 전 세계에서 활동하고 있는 과학자들, 특히 젊은 과학자를 지원하기 위해 2011년부터 연구비 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. 대상은 다음과 같습니다.

- 18개국 과학자들 가운데 미국에서 학위를 받거나 박사 후 과정(Post Doctor, 포닥) 이수

- 교수로 임용된 지 7년 이하인 학자

학위에 제약조건이 있지만, 분명 누군가에게는 기회가 될 수 있겠죠. 참고로, 2012년 1월, 서울대 약대 오동찬 교수가 HHMI 국제 젊은 과학자로 선정된 바 있습니다.

[divide style=”2″]

5. NSF – National Science Foundation (국립과학재단, 미국)

NSF와 한국연구재단(NRF)는 PIRE(Partnerships for International Research and Education)라는 프로그램을 통해 파트너쉽을 유지하고, 이에 기반해 협동연구를 할 수가 있습니다.

D.7. Collaboration with Investigators in Republic of Korea:

• The National Research Foundation of Korea (NRF) is partnering with the NSF PIRE Program according to Model 2 – Joint Review (Full Proposals). Republic of Korea-based researchers who are partners in PIRE projects may be eligible for joint funding from the NRF. All areas of research supported by the NSF are eligible. The NRF is not planning to conduct a separate competition for the proposed PIRE collaborators in the Republic of Korea.

아래 연락처를 통해 어떤 연구를 할 수 있는지에 대한 조금 더 구체적인 정보를 받아볼 수 있다고 합니다:

National Research Foundation of Korea (NRF): Gil Kyungsun, chemin@nrf.re.kr, +82 2 3460 5724

[divide style=”2″]

6. Research in Germany

이 사이트와 페이스북은 한국 연구자가 돈을 받아 연구할 수 있도록 도와주는 사이트들은 아닙니다. 하지만 한번 방문해보시길 추천합니다. 페이지 관리자가 ‘어떻게 하면 독일에 와서 연구할 수 있는지’에 대해 아주 정성스럽게 답변하는 모습을 볼 수 있습니다.

많은 사람이 “저는 A 분야에서 B라는 학위를 가지고 있는데, 독일에 가서 공부하려면 어떻게 할까요?” 라고 묻고, 관리자는 성심성의껏 답합니다. 한국 대학원을 떠나 독일로 가고자 하는 분들께 좋은 정보를 제공해주는 사이트입니다.

[divide style=”2″]

과학계의 소비자운동을 염원하며

한국의 시장과 정부의 규제 및 시책은 항상 소비자들이 직접 움직이기 시작하고 나서야 변화하고는 했다. 아이폰이 처음 한국에 들어왔을 때, 외제 차가 비교적 사기 쉬워졌을 때, 사람들이 해외직구에 눈을 뜨기 시작했을 때 한국 기업들과 정부는 경각심을 가지기 시작했다. 지금은 우리는 갤럭시 시리즈를 비롯한 다양한 스마트폰을 접하고 있고, 최근에는 쇼핑업체들이 블랙 프라이데이에 준하는 세일 행사를 하기도 한다. 그 실체가 어떤지는 다음 문제로 잠시 접어두자. 일단은 “변화의 시작”에 대해 논의하는 것이 우선이다.

절이 싫은 중이 될 필요는 없지만, 눈을 한 번 돌려보는 것은 과학자 개인뿐만 아니라 한국 과학계 전체와 정부에게도 이득이 되는 일이다. 양측 모두가 그토록 바라던 세계 수준의 연구와 교류, 그리고 그 결과물을 만들어 낼 환경을 조성할 기회다. 아마도 이것이 소위 말하는 ‘건전한 생태계’ 구성이 아닐까? 그런 의미에서 해외 연구비 직구에 도전해보는 것을 제안한다.

모르긴 몰라도, 이렇게 해외연구비 수주에 성공한다면 과학자들 소속기관의 홍보실, 언론, 혹은 연구재단이나 정부 그리고 과정남(!)에서도 (언젠가) 이런 글을 쓸 거다.

‘한국이 키워낸 자랑스러운 과학자 A모 교수팀 해외 유수 재단으로부터 5년간 연구비 OO억 원이나 타낸 비결은?’

바야흐로 본격적인 ‘과학으로 국격상승!’ 같은 것이다. 어쩌면 해외연구비 수주 지원 TF팀 생길지도 모르는 일이지 않은가(그리고 우리는 그곳에 취직하겠습니다). 초행길이라 헤매고 결과적으로 떨어진다 하더라도 이러한 시도들이 점점 늘어나기를 기대한다. 과학자의 소비자 정의 운동이라니. 정말 흥미롭고 즐겁고, 좋지 아니한가!

많은 한국 연구자의 적극적 참여를 기대한다.

취지는 좋은 글인데요,,, 미국에서 교수님들이 펀딩 따오려고 생고생 하는거 보고 있는 입장에서 현실성은 많이 떨어지는 글입니다. 미국 내 proposal accept율이 20프로 미만이고, NSF같은 질 좋은 펀딩들은 10프로 미만으로 떨어집니다. 교수님들도 펀딩 리뷰어들도 미국내 명성+인맥이 펀딩을 따는데 절대적인 영향력이 있다고 공공연하게 말하고 다니는 와중에, 한국인 과학자가 무모하게 도전할 펀딩들은 아닌거 같습니다.

차라리 미국내 연구인력들과 어떻게 인맥을 쌓고 공동연구 할 수 있을지 그 접근법에 대한 고민이 차라리 나을거 같습니다. 위에 언급된 펀딩 주체에 도전하란건 고등학생들한테 열심히 하면 서울대 가요 보다 못한 내용입니다. 해외직구는 내돈주고 사는거라 외국에서도 웰컴 하는거지만, 펀딩은 돈을 받아내는 겁니다,,,, 그린카드 없는 미국대학 외국인 교수도 펀딩 따는데 불이익 있는 마당에 한국국적의 한국 대학 교수라뇨,,,, 우리 모두 연구 좀 해봤으면 현실적으로 실천 가능한 수준이 어느 정도인지는 알잖아요?