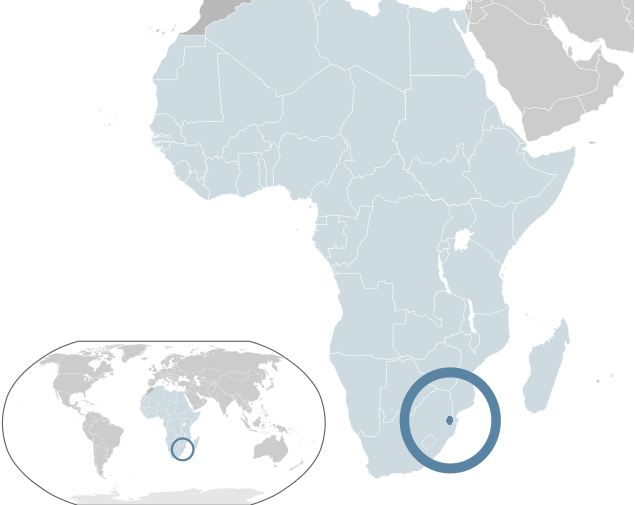

1995년. 나는 남아프리카공화국 안에 있는 작은 섬 같은 나라인 스와질란드(Swaziland)에서 익숙지 않은 영어와 사투를 벌이고 있었다.

물론 그곳에 가기 전 영어라곤 ‘헬로’와 ‘퍽X’밖에 몰랐던지라 필리핀과 싱가포르에서 어학연수까지 마치고 갔지만, 실전영어는 생각보다 어려웠다. 게다가 전교생 중 유일한 동양인이었던 나는 그들에게 그저 관심과 ‘은따'(은근한 따돌림) 대상일 뿐이었다.

아프리카 어느 고등학교의 동양인 소녀

학교에서뿐 아니라 스와질란드라는 나라 자체에 한국인이라곤 십여 명밖에 되지 않았다. 대사관 하나 없어서 일을 보려면 1박 2일 이상의 거리에 있는 남아프리카공화국의 요하네스버그(프리토리아였나?)까지 다녀오거나 해야 했던 말도 안 되게 작은 나라였다. 그곳에서 고등학교에 다녔다.

내가 다녔던 학교는 아이러니하게도 영국의 찰스 황태자가 세운 명문 고등학교였고, 아시아, 유럽, 아프리카, 북미 등 대륙마다 한 개씩 세워 대사관이나 영사 자녀들이 다닐 수 있게 만든 학교 중 하나였다. 하지만 아프리카 대륙의 많은 나라의 왕족 자제가 다니고 있어서 거짓말 조금 보태면, 주차장 슬롯만큼 헬기착륙장이 있을 정도로 사치의 극치인 기숙 학교기도 했다.

그 학교에 다니던 학생들은, 어느 날 문득 동양 여자애가 하나 입학을 했고 한국인이라고는 하지만, 얘가 남한 애인지 북한 애인지 관심도 없었을 것이다. 게다가 코리아라는 단어보다 김일성, 김정일이 더 유명했던 이유로 ‘이 동양 여자애는 북한의 킴스 패밀리인가보다.’라고들 생각했던 것 같다.

88올림픽이 남한인지 북한인지도 몰랐던 학생들

당시만 해도 스와질란드에선 한국에 관한 정보가 거의 없던 시절이라 세계사 시간엔 남한이란 나라는 전쟁 이후 엄청나게 거지같이 가난한 나라라고 했고, 다들 ‘이 명문고에 킴스패밀리를 입학시키다니 북한은 살만한가 본데?’라고 생각했다. 무려 88올림픽이 남한에서 열렸는지 북한에서 열렸는지조차 제대로 알고 있는 사람조차 없었다.

심지어 영국인이었던 세계사 선생님은 나를 앞에 세워두고 반 친구들에게 남한에 대한 자유로운 토론시간을 갖게 하기도 했다. 나는 최선을 다해 짧은 영어로 더듬더듬 설명해 주었다. 당연히 나의 짧은 영어와 얕은 지식으로는 ‘한강의 기적’이라는 둥, ‘새마을 운동’이라는 둥, 1인당 GNP나 GDP를 설명할 길이 없었다.

나는 전쟁 중인 나라에서 온 아이

그래서 나중에는 우리나라의 비약적인 발전을 이야기하기 버거워져서 이런 사례들을 이야기했다.

1986년 아시안게임과 88올림픽은 아주 성공적이었다!

63층 빌딩이 있다!

북한은 독재국가고 우리나라는 민주주의국가다!!

내가 1988년 올림픽에 관해 이야기를 하자, “그거 일본에서 열렸던 것 아닌가?” 라고 하길래 급 애국심이 돋아 아니라고 우리나라에서 한 거라고 말해주기도 했다.

그때 그 세계사 선생님은 “너네 나라는 전쟁 중이다, 휴전 상태긴 하지만 언제라도 다시 전쟁이 일어날 수 있는 나라지 않느냐”며 전쟁 속의 나라에서 사는 어린 소녀의 반응을 기대했던 것 같다. 하지만 사실 그때까지만 해도 나에게 전쟁이란 단어나, 국가 안보라는 단어는 마치 먼 우주 은하계에서 농사짓는 외계인 이야기만큼이나 멀게만 느껴졌었다. 그래서 그의 호기심에 반짝이는 눈빛에 기대만큼 드라마틱한 리액션을 해 줄 수가 없었다.

삼풍백화점이 무너졌던 그 날

때가 때이니만큼, 인터넷은 물론 스마트폰, 휴대폰도 없었기 때문에 당시엔 전화보단 팩스나 국제우편으로 한국과 대화를 했다. 편지를 보내면 어떨 땐 스위스(Swizerland)까지 빙빙 돌아서 오는 바람에 친구들이 3월에 보낸 편지가 9월에 도착하는 경우도 종종 있었다. 정보를 받기에 턱없이 불편했던 시대였지만, 딱히 큰 불편함을 느끼지는 못했다. 대자연 속에서 그냥 그렇게 평온한 나날들이 지나고 있었다.

기숙사 생활을 했던 터라 TV라곤 기숙사 내에 있는 거실에 달랑 하나 있었는데, 어느 날 애들이 다급하게 나를 부르며 너네 나라 백화점이 무너졌다며 내 방에 뛰어들어왔다.

깜짝 놀라서 애들을 따라가니 정말 TV 속에서는 보고 있으면서도 믿기 힘든 뉴스가 쏟아져 나왔다. 꽤 장시간을 할애해 오랫동안 보도를 해 주었고, 나는 열심히 보고 들으려고 애썼다. 그리고 선생님들이 찾아와 선생님들이 묵는 관사에 데리고 가서 전화를 쓸 수 있게 해 주었고, 나는 부모님의 안전을 확인할 수 있었다.

안타까운 마음으로 함께 위로해준 그들

그날 저녁, 식사시간에 학생회장이 식판을 치며 주목시키고 전교생이 잠시 나의 나라에 생긴 비극적인 일에 애도를 하자며 묵념을 권유했다. 그때까지만 해도 ‘듣보잡’이었던 작은 동양 소녀의 나라를 위해, 모두 안타까운 심정으로 고개를 숙이고 눈을 감고 기도를 해주었다.

식사가 끝나고 나서도 다들 내 자리로 와서 위로의 말과 초콜릿 사탕들을 건네주기도 했었다. 그리고 그 위로는 한동안 계속되었고, 그해 연말에 우리나라 두 전직 대통령을 구속했다는 뉴스가 뜨기 전까지도 간간히 ‘아임 쏘 쏘리.’라거나 ‘지금 한국은 어떻다니?’ 등의 위로가 오고 갔다.

그들은 슬픔에 빠진 사람에게 위로하는 방법을 알고 있었다.

[box type=”note”] 2014년 4월 16일 세월호 참사가 있던 날로부터 정확히 7년 전 2007년 4월 16일 버지니아 공대 총기 난사 사건이 있었다.

범인은 이민 1.5세대(한국 국적을 가진 미 영주권자) 조승희였다. 당시 한국 언론은 미국 내 한국 이민자에게 이 사건의 여파로 불이익이 가지 않을까 걱정하는 보도를 많이 했다. 한 언론은 ‘중국인이라고 전해져 안도했는데’라는 부제목까지 썼다(뒤에 이 부제목은 수정된다). 그 언론사뿐만 아니라 다른 언론사들도 마찬가지였다.

생명과 죽음에 관한 경건함과 존중을 찾아보기 어려운 보도 행태였다. 이런 근시안적인 자국 이기주의적 보도와 함께, 아이러니하게도, 국가적인 차원의 추모 움직임이 동시에 일어났다. 이런 움직임에 관해 정신적으로 문제 있는 한 개인의 잘못을 국가, 이민 사회와 동일시하는 ‘한국 언론의 태도’를 미 언론은 오히려 문제라고 지적하기도 했다(관련 기사).

세월호 사태에서 한국 언론이 보여준 생명 경시 태도는 강하게 지적했던 바다. 한편, 세월호 사태에서 누구보다 가장 먼저, 가장 무거운 책임을 느껴야 할 대통령은 마치 제3자인 양 사건과 관련이 없는 듯이 말한다. 언론도 대통령도 상처받은 국민을 위로할 줄 모른다. 그리고 어떤 이들은 이런 대통령의 화법을 ‘유체이탈’ 화법이라고 표현하며 조롱한다. (편집자) [/box]

좋은 사람들이었군요.

스와질랜드의 으리를 느낄 수 있는 글