[마냐의 북라이딩] 30여 년간 국회와 정부를 넘나들며 현상와 정책을 분석해 온 경제학자가 본 40편의 ‘소설’에 관한 이야기. (⏳4분)

모두가 질투하던 성공한 사업가였지만 1659년 설탕 가격 폭락으로 쫄딱 망한 미후엘 리엔조. 재기를 꿈꾸는 그에게 매혹적인 사업 파트너가 등장한다. ‘악마의 오줌’ 같은 이 음료가 돈이 된다고? 소설 [암스테르담의 커피상인] (The Coffee Trader)의 설정이다. 커피가 선물과 옵션 등 파생상품 거래의 중심으로 떠오르는 이야기가 펼쳐진단다. 18세기 베스트셀러 작가 대니얼 디포가 [로빈슨 크루소] 인세를 몽땅 싸 들고 ‘미시시피 버블’ 설계자를 찾아가 투자하게 해달라고 조르는 장면은 어떤가.

소설로 읽는 경제학

경제를 연구하면서 30여 년간 학계와 기업, 국회와 정부를 넘나들며 경제 현상와 정책을 분석해 온 신현호 님은 소설에서 경제학을 탐색한다. 올 상반기 독서클럽 ‘신현호의 명작 소설로 읽는 경제학’을 함께 하면서 너무 재미있어서 깜짝 놀랐다. 소설 속 주인공들의 욕망을 당대 경제 상황과 엮어서 바라보는 것은 흥미진진한 여정이다. 인간은 왜 욕망하는가? 문학이 묻고, 욕망의 효용가치를 계측하는 경제학이 답한다.

현호 님이 한겨레21에 연재하던 글을 묶어서 낸 [개츠비의 위험한 경제학]은 40편의 소설에 관한 이야기다. [암스테르담의 커피상인] (데이비드 리스)뿐만 아니라 튤립 구근 한 개의 가격이 축구장 7개 넓이의 땅값만큼 올랐던 시절의 [튤립 피버] (Tulip Fever, 데보라 모가치)를 비롯해 소설의 이야기에 더해 경제학 박사로서 덧붙인 해설이 일품이다.

”나는 천체의 움직임은 예측할 수 있지만, 인간의 광기는 예측할 수 없다”고 한탄한 아이작 뉴턴. 그는 ‘남해회사(South Sea Company)’에 투자했다가 현재 화폐 가치로 2000만 달러가 넘는 손실을 보았다. 반면 같은 회사에 투자했던 음악가 게오르크 프리드리히 헨델은 버블이 터지기 몇 달 전 빠져나오면서 한탕에 성공했다. 저자는 남해회사 버블을 다룬 소설 [종이의 음모] (A Conspiracy of Paper, 데이비드 리스) 를 소개하면서 당시 유명 인사들의 희비, 영국중앙은행 박물관에 헨델의 거래 내역을 담은 통장이 전시된 사연까지 덧붙인다.

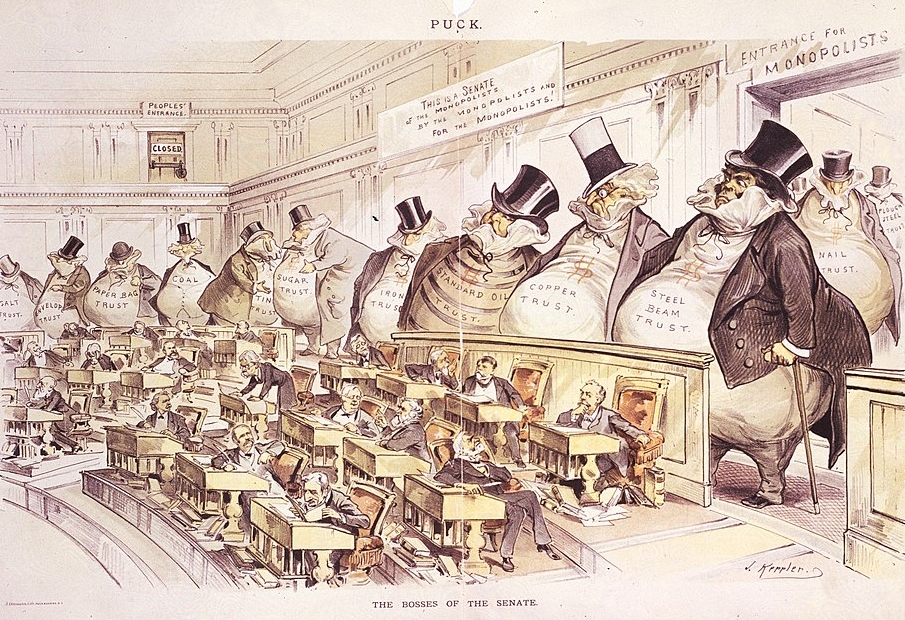

1700년경 런던에만 2,000곳 넘는 커피파우스가 있었다는 둥, 어느 커피하우스가 런던 증권거래소 모태라는 둥, 아일랜드 대기근의 구조적 배경은 어떻다는 둥 소설 바깥 이야기도 시시콜콜 흥미롭다. 여기에 컬러 인쇄로 소설의 배경을 이해하는 데 도움 되는 그림과 사진 등을 친절하게 덧붙였다. 소설도 소설이지만 온갖 ‘정사’에 ‘야사’, 당대 문화 예술까지 흩어내리는 내공이 너무 궁금해 북토크 때 물었다. 신현호 님은 관심 있으면 끝까지 검색하고 찾아보는 스타일. 소설 속 경제사 덕후였다. 몰입하고 빠져든 이의 이야기라 함께 홀릴 수밖에 없었던 셈이다.

한국엔 낯선 금융소설 경제소설

마르크스나 피케티는 “인간의 욕망이 지나치게 비대해지면서 시장이 과열되고 세상이 혼돈에 빠질 때마다 잠시 경제학적 사고(思考)를 멈추고 문학의 숲을 산책했다”고 한다. 마르크스는 오노레 드 발자크의 ‘인간 희극’ 시리즈에서 자본과 계급의 본질을 되새겼다는데, 피케티도 발자크의 그 시리즈 중 [고리오 영감] (Le Pere Goriot)을 권했다니 다들 통하는 것일까. “자본이 자본을 낳고 그 자본이 또 자본을 낳는 돈의 근친상간적 계보”에 끌리는 소설 [트러스트] (Trust, 에르난 디아스)의 주인공처럼 인간의 욕망은 경제와 분리되지 않는다.

고르고 고른 덕분이지 책에 실린 40편의 소설은 경제학에 관심이 많지 않은 나 같은 독자마저 홀릴 정도. 다 읽어보고 싶은 마음이 반, 이렇게라도 알게 됐으니 읽지 않아도 된다는 마음이 반이다.

해외에는 과학소설(Science Fiction), Sci-Fi 소설이 있듯 금융소설(Finance Fiction), Fi-Fi 장르가 있고, 일본에는 기업과 금융을 다루는 경제소설이 인기인 반면 국내에서는 많지 않다. 이런 와중에 책에 실린 한국 소설들은 100년 전 선물거래를 다룬 [재생] (이광수) 이후, 강남 아파트 열풍을 담은 [낙토의 아이들] (박완서)를 비롯해 [서영동 이야기] (조남주), [잠실동 사람들] (정아은) 등 부동산 문제를 배경이나 소재로 한다. 한국인의 욕망이 어디에 집중되는지 보여주는 것이 아닐까?

소설보다 재밌는 작가들

소설보다 더 재미있는 것은 어쩌면 작가들 이야기다. 꼼꼼하게 챙겨준 덕분에 어떤 이가 썼는지 짧은 설명이 인상적이다. 무엇보다 전업 소설가보다 경제학자나 금융인 등 현업 출신이나 기자 출신이 꽤 많은 것도 주목하게 된다.

존 케네스 갤브레이스 교수는 하버드대에서 오래 근무했고, 미국경제학회 회장을 역임한 뒤 공직으로 옮겨 인도 주재 대사를 지냈던 인물. 1950년대에도 [미국 자본주의] (American Capitalism) 등을 썼으니 당대에 할 것 다 해본 경제학자인데 그가 1990년 82세 때 쓴 [하버드 경제학 교수] (A Tenured Professor)는 그의 세 번째 소설이었다. 등장인물이 허구라 했다지만 실제 경제학자들, 하버드 교수들과 겹쳐 보이는 작품이었다니, 아는 이들은 얼마나 재미있었을까.

[케인스 씨의 혁명]은 케임브리지 경제학과에서 케인스 경제학을 공부했던 E.J 반스가 버지니아 울프를 읽다가 그녀가 활동한 반전주의 작가, 화가, 철학자 모임 ‘블룸즈버리 그룹’의 유일한 경제학자 멤버였던 케인스 사연을 알게 된 것이 계기였다. 케인스의 동성애 편력, 영국을 떠들썩하게 했던 발레리나와의 결혼까지 문제적 인간을 알게 되면서 그가 택한 것은 소설. 그는 “경제학계라는 좁은 세계를 넘어 정치, 외교, 전쟁, 저널리즘, 예술을 망라하는 다양한 분야에 주도적으로 참여했다는 사실에 매료돼” 2020년 소설 [케인스 씨의 혁명]을 썼고, 1930년대 케인스의 활약을 다룬 [케인스 씨의 댄스]까지 냈다.

[차명계좌] (Numbered Account)를 쓴 크리스토퍼 라이히는 월스트리트에서 일하고 싶은 꿈이 1987년 블랙먼데이 증시 폭락으로 좌절되자 스위스 취리히에 취업했다. 그는 출근 이틀째 미국 마약 수사관이 스위스 은행을 방문해 비밀 계좌 관련 정보를 내놓으라고 으르렁거리는 모습을 보고 ‘책으로 쓰면 끝내주겠는걸’이라고 생각했고, 실행에 옮겼다. 그의 첫 소설은 100만 권 이상 팔린 베스트셀러가 됐다.

일본의 베스트셀러로 소개된 [금융부식열도] (다카스기 료), [하게타카] (마야마 진)는 각각 기자 출신이 썼다. 취재해도 지면에 담지 못한 이야기들을 어떻게든 정리하는 것이 좋겠다고 생각만 했던 나다. 재능과 역량을 떠나 핵심 질문을 풀어가는 이야기는 논문이나 기사가 아니라도 얼마든지 풀어낼 수 있구나. 꿈만 꿔본다. 다들 꿈꾸시기를.