[슬로우폴리시] 비혼 출산 지원은 사회적 차별 철폐…저출생 문제는 육아시간과 소득 유지를 보장하는 일·가정 양립 정책으로 풀어야. (⌚6분)

이게 왜 중요한가.

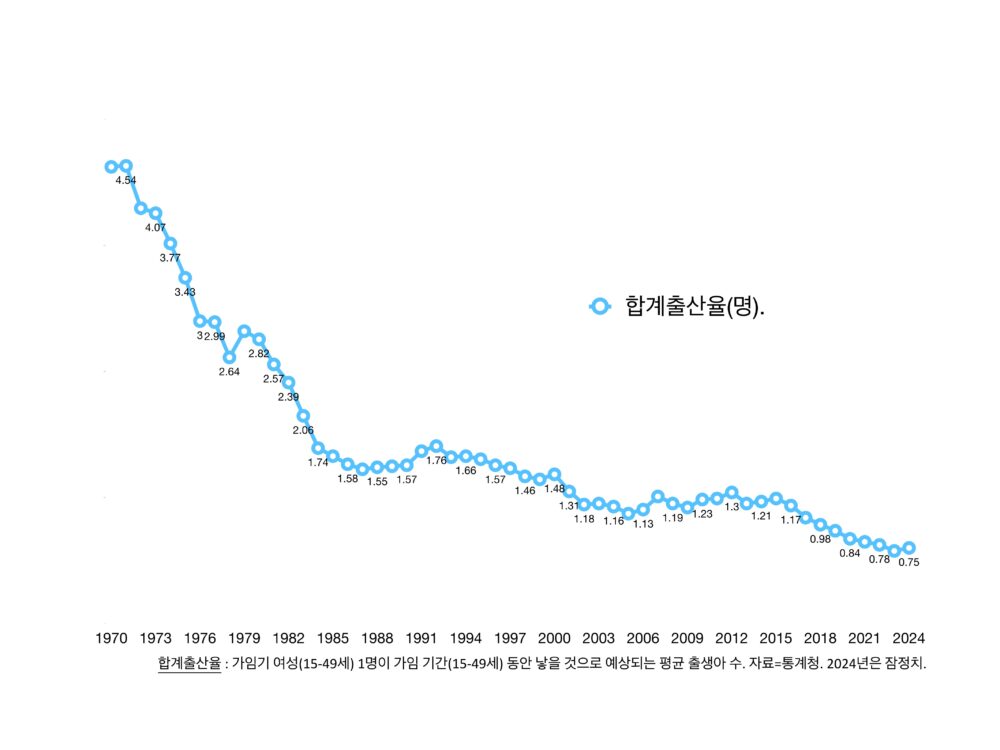

- 지난해 한국의 합계출산율은 0.75명이었다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균 1.51명의 절반 수준이다.

- OECD 평균 비혼 출산 비중은 41.9%다. 비혼 출산 의사가 있는 40%만 다 아이를 낳아도 출산율이 OECD 평균 수준이 된다.

- 정부는 비혼 출산 등 아이를 원하는 모든 국민을 지원하겠다고 발표했다.

- 그러나 가족 형태에 대한 편견이 지속되고 법·제도가 미비한 상황에서 비혼 출산은 선택지가 되기 어렵다.

- 유배우자 출산율도 낮다는 현실을 봐야 한다. 배우자 중 한쪽에만 육아 책임이 전가되는 구조에서는 변화를 기대하기 어렵다는 지적이 나온다.

해법은 법·제도 개선과 일·가정 양립 정책.

- 비혼 출산이 차별 받지 않도록 법제도를 개선해야 한다.

- ‘부부’뿐 아니라 비혼 여성에게도 난임시술과 보조생식술을 지원하는 ‘독립출산법’이 2024년 10월 국회에 발의됐다.

- 일정 기간 비혼 동거시 의료 등 사회보장을 받고 출산 자녀의 양육 책임을 질 수 있도록 하는 동반자 관계 등록 제도가 필요하다. 각당은 연대관계등록제, 등록동거혼제, 생활동반자법 등 다른 법제도들의 발의를 제각각 준비하고 있다.

- 출산율을 높이려면 어떤 가족형태에서든 아동이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다. 육아 시간과 경제적 여유를 보장하는 제도가 필요하다.

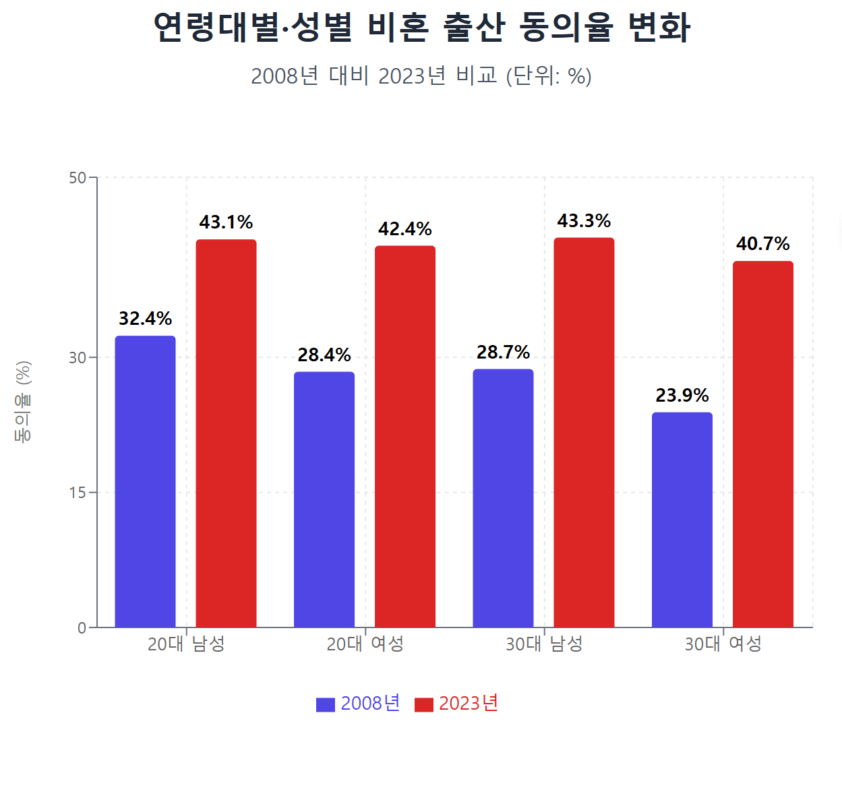

“비혼 출산할 수 있다”는 2030, 처음으로 40% 넘었다.

2030세대의 비혼 출산 동의율은 지난해 처음으로 남녀 모두 40%대를 넘었다. 비혼 출산 동의율은 20대에서 남성이 43.1%, 여성이 42.4%를 기록했다. 30대는 남성이 43.3%, 여성이 40.7%였다. 2008년 조사 땐 20대 남녀는 32.4%와 28.4%, 30대 남녀는 28.7%와 23.9%가 비혼 출산에 동의했다. 10%포인트 이상 동의율이 높아졌다.

비혼 동거에 동의하는 비중은 더 크게 늘었다. 비혼 동거에는 20대 남녀 약 81%가 찬성했다. 30대 남녀는 각각 82.2%와 78.3%가 찬성했다. 2008년에는 절반 남짓(50~67.2%)했던 찬성율이 크게 높아졌다.

저출산고령사회위원회 부위원장 주형환은 “비혼 출산의 차별적 요소와 제도적 미비점을 개선하고, 난임 출산에 대해서도 비용뿐만 아니라 시간 지원도 확대하는 등 아이를 원하는 모든 분들에 대한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

덴마크정자은행으로 가는 한국 여성.

비혼 출산 차별은 여전하다. 보조생식술이 한 예다. 한국에서 자신의 난자·정자를 얼려둔 미혼, 비혼 남녀는 결혼하지 않으면 사용할 수 없다. ‘대한산부인과 보조생식술 윤리 지침’에 따라 난임 부부만 정자 기증을 받거나 시험관 시술을 할 수 있기 때문이다.

비혼 출산을 염두에 둔 미혼남녀들은 해외로 간다. KBS는 올해 8월 덴마크로 가 정자를 구입하고 자신의 난자를 채취해 배아를 배양할 계획이라는 A씨를 만났다. ‘향후 선택할 길에 아기는 무조건 있다’는 그는 “결혼할 남자 찾느라 시간만 보내느니 일단 한 살이라도 어릴 때 배아를 얼려놔야겠다 싶었다”고 말했다.

“비혼도 보조생식술 지원하자”

비혼 출산은 결혼 여부와 상관없이 아이를 가질 권리를 선택할 수 있는 개인의 권리라는 관점으로 봐야 한다.

한국경제연구원(KERI)는 4월 발표한 ‘비혼 출산에 대한 법적 보장 및 제도적 과제 검토’ 보고서에서 비혼 여성의 보조생식술을 보장해야 한다고 주장했다. 보조생식술이란 냉동난자 사용과 체외수정, 인공수정 등 생식력을 높이는 시술을 말한다.

일본, 미국, 독일, 덴마크 같은 국가에선 혼인 여부에 상관없이 임신을 원하는 여성에게 보조생식술 접근권을 인정하고 있다.

“프랑스처럼 ‘동반자 관계’ 인정하자”

비혼 출산의 차별을 없애려면, 결혼하지 않고 함께 사는 사람을 ‘가족’으로 인정하는 제도가 필요하다. 프랑스의 ‘팍스(PACS, Pacte civil de solidarite)’ 즉 시민연대계약 제도가 그런 예다. 프랑스 민법은 팍스를 ‘공동생활을 위해 이성 또는 동성의 2명의 성년자에 의해 체결되는 계약’이라고 정의한다.

‘팍스’를 맺으면 국가에서 발급하는 출생증명서 등 증명서에 기록되고 파트너로서의 법적 권리와 의무를 진다. 팍스는 결합 기간 중 소득세와 부채, 사회보장급여, 휴가권에 결혼과 동등한 혜택이 적용된다. 하지만 파트너와 재산은 별산제를 적용하는 등 결혼보다 간소하다. 그래서 프랑스 본토에서는 결혼보다 팍스를 선택한 동반자들이 더 많아졌다.

한국경제연구원은 그와 유사한 ‘동반자 관계 등록 제도’를 제안했다. 동거 즉 동반자 등록을 한 이성 커플에게는 보호자, 부양 등 권리 부여를 기본으로 제공하고 이후 공동 계좌, 공동 주소 등을 일정 기간(6개월) 동안 유지하면 연금, 건강보험, 과세상 혜택, 주거 지원 등 사회보장 지원까지 혜택을 넓히자는 제안이다. 다만, 재산상 권리 중 상속권 등은 인정하지 않는 게 결혼과 가장 큰 차이다.

“혼외자 낙인, 양육비 문제 없애자.”

비혼 상태로 태어난 아이는 법적으로 ‘혼외자’로 분류된다. 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 출생신고를 할 때 ‘혼인 중의 출생자’와 ‘혼인 외의 출생자’로 구분하기 때문이다.

서울시여성가족재단 연구위원 강은애는 주간경향 인터뷰에서 “가족 형태에 대한 편견이 지속되고 법·제도가 미비한 상황에서는 비혼 출산은 선택지가 되기 어렵다”고 했다.

이어 “정부와 지자체가 한부모 가족 지원 확대 등 제도 개선을 위해 노력하고 있으나 여전히 우리 사회의 양육환경은 두 명이 함께 양육하기에도 벅찬 상황”이라며 “이런 상황이 지속된다면 비혼 여성이 출산과 양육을 선택하는 것은 더욱 어려운 문제일 것”이라고 지적했다.

양육비 문제도 있다. 파트너와 헤어진 후 양육비를 주지 않으면 인지청구 소송을 걸어야 하는데, 승소를 하더라도 양육비를 주지 않는 경우가 많다.

국회입법조사처 입법조사관 허민숙은 주간경향에 “(비혼 출산 아이가) 차별 없이 자라도록 하겠다는 추상적인 말보다 혼외자·혼중자 구분을 없앤다든지, 양육비 지급 이행 행정조치를 강화한다든지 구체적인 정책들을 이야기해야 한다”고 했다.

비혼자 차별 철폐가 저출생 대책은 아니다.

비혼자에 대한 차별 철폐가 저출생 문제를 해결하지는 못할 것이라는 시각도 있다.

한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원대 교수 최슬기는 동아일보에 “한국에서 아이를 낳는 사람들이 가지는 생각은 가능한 한 좋은 조건에서 아이를 낳겠다는 것인데 비혼 출산은 이러한 생각과는 거리가 있다”며 “(비혼 출산 장려가) 한국 사회에서 효과적인 접근법은 아니다”라고 했다.

서울대 인구정책연구센터 책임연구원 이상림은 “비혼 커플을 지원하고 사회적 차별을 받지 않도록 하는 것은 필요하지만, 저출산 정책으로 접근하는 것은 적절하지 않다”고 말했다.

비혼자에 대한 차별 철폐는 저출생 문제를 해결하는 ‘도구’가 아니다. ‘낳을 권리’와 행복권 보장을 위한 ‘목표’다.

캐나다·독일처럼 육아시간, 소득 보장해야.

저출생 문제를 해소하려면 아이를 낳고 싶은 남녀 모두에게 아이를 키울 시간과 이를 위한 일정 부분의 경제적 여유를 보장하는 제도 마련이 더 시급하다.

한국은 OECD 회원국 가운데 가장 노동 시간이 길다. 아동 등 가족 돌봄에 쓸 수 있는 시간이 절대적으로 부족하다. 육아휴직에도 성별 및 정규직·비정규직 사이에 차별이 있다.

이 때문인지 한국에선 유배우자가 무배우자보다 출산 의사가 낮다. 한국보건사회연구원이 지난해 19~49세 남녀를 대상으로 ‘2024년도 가족과 출산조사’를 벌인 결과, 향후 출산계획이 있다고 응답한 비중은 배우자가 있는 ‘유배우자’가 18%, 배우자가 없는 ‘무배우자’가 63.2%였다.

돈으로만 해결할 수 있는 문제가 아니다. 그러나 양당 대통령 후보자들은 저출생 공약으로 아동수당, 의료비, 주거비 등 ‘현금 지원 확대’를 내세우고 있다. 경향신문 분석이다.

경향신문 논설위원 송현숙은 “아이를 낳고 싶은 남녀 모두에게 아이를 키울 시간과 이를 위한 일정 부분의 경제적 여유를 보장하는 것이 핵심”이라고 지적했다. 캐나다의 ‘부모보험(최장 50주 휴직과 소득의 최대 75%를 보장하는 의무보험) 북유럽의 ‘라떼파파(적극적으로 육아를 하는 북유럽의 아빠를 부르는 말)’ 문화가 그러한 예다.

저출생 문제를 극복한 구동독 지역의 사례도 검토할 만하다. 통일 후 구동독 지역에선 출산율이 0.77까지 떨어졌다. 통일 후 상황에 대한 불안 때문이었다. 그러나 독일 정부의 직접 지원 정책 이후 출산율은 2021년 구동독 지역을 포함해 1.58명까지 상승했다. 전 경기대 교수 김택환은 아주경제 기고문에서 4가지 지원 정책을 성공비결로 꼽는다.

- 산모와 아이에 대한 법적·경제적 지원.

- 일과 육아 양립을 위한 사회노동정책.

- 보육·교육을 위한 지원과 인프라.

- 미혼·비혼 여성의 출산에도 일반 가정처럼 동일한 지원.