[‘다시 만드는 세상’ 공동기획 2.] 네 명 중 한 명꼴로 걸리는 정신질환, 사회적 낙인과 배제가 더 힘들다. (⏳2분)

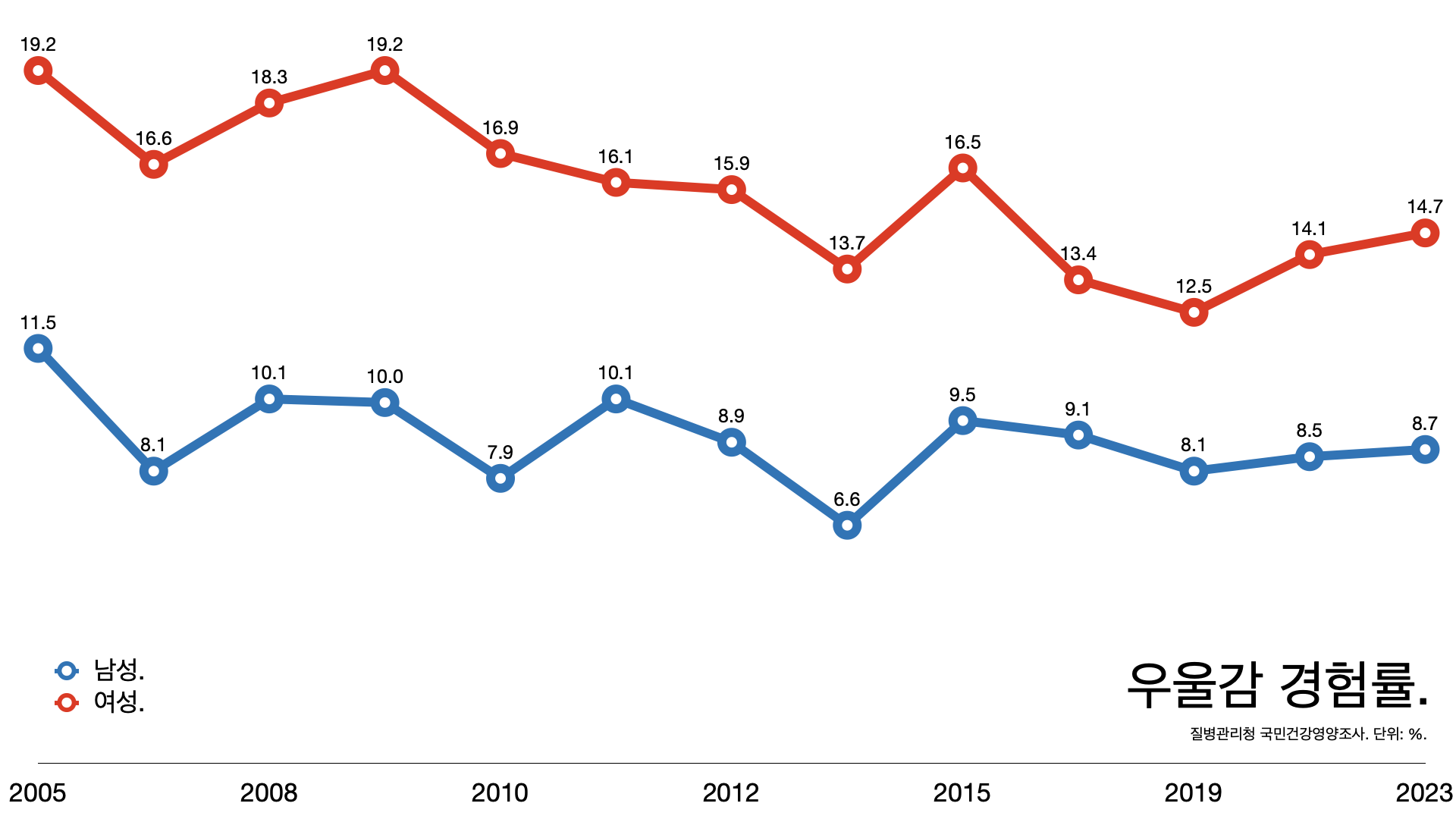

2022년 기준으로 한국의 우울증 환자가 100만 명이 넘는다. 2030세대가 35만 명에 이른다.

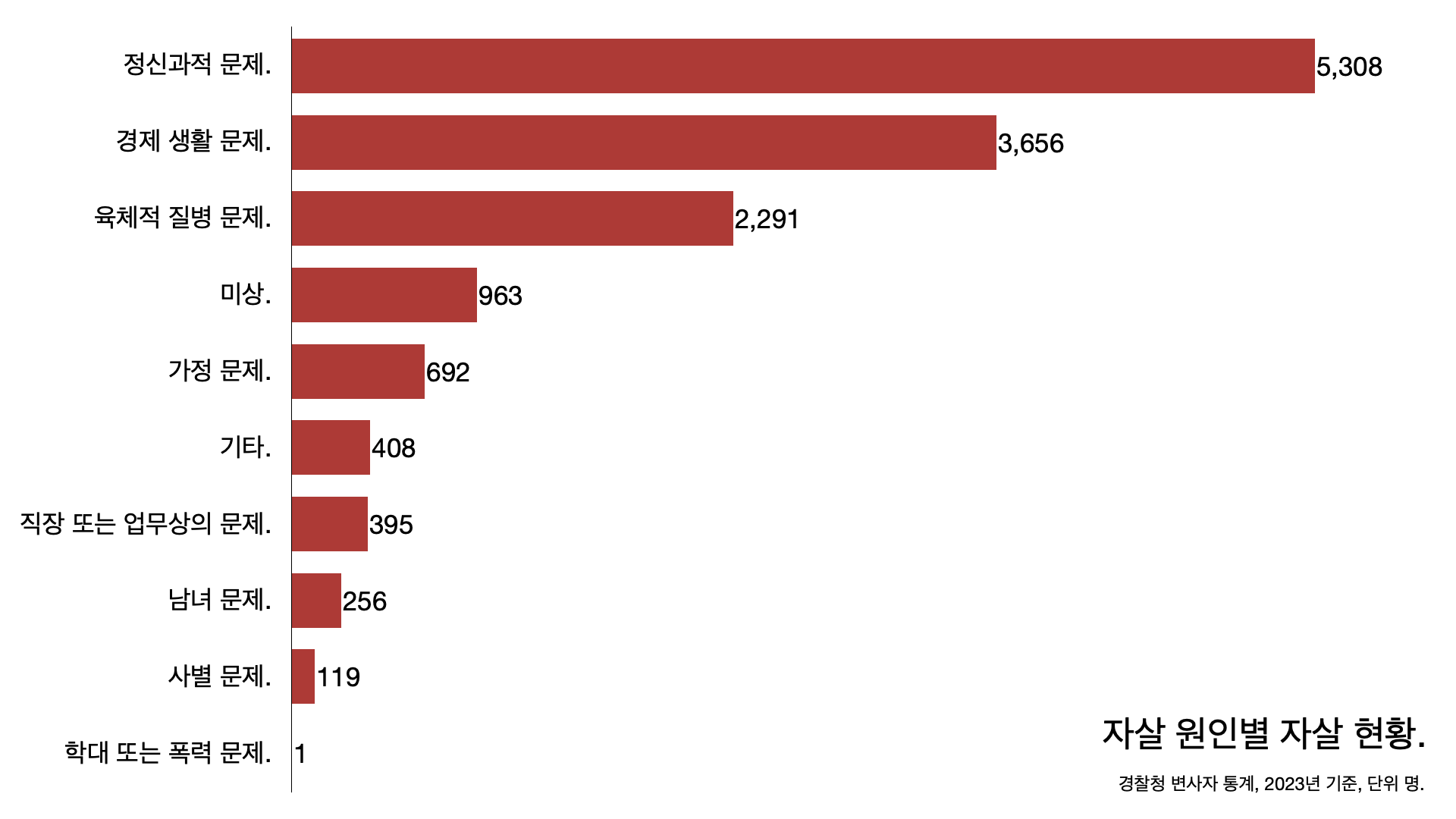

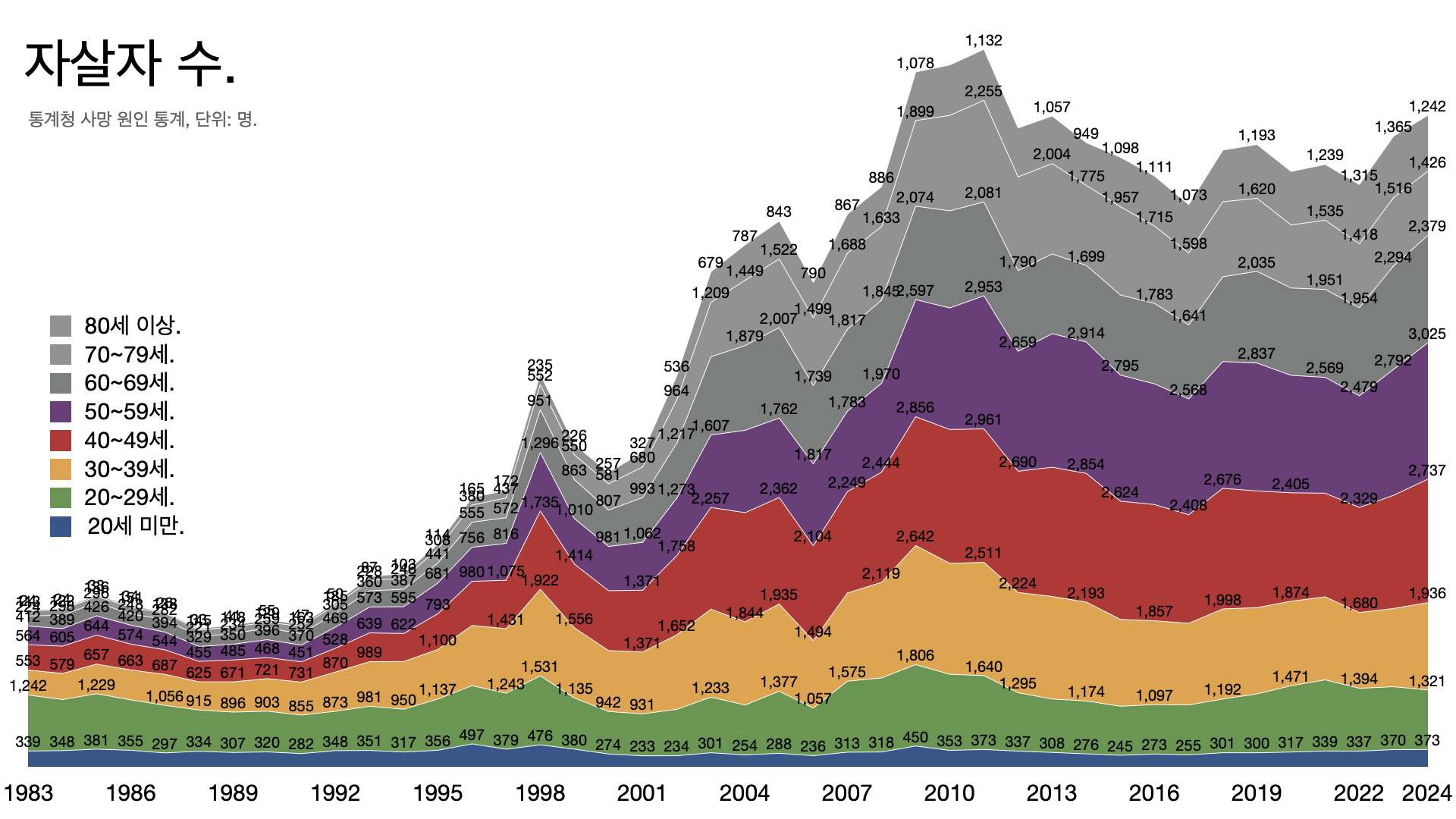

보건복지부 조사에서는 청년의 32%가 우울 위험군으로 분류됐다. 청소년 5명 가운데 한 명이 한 번 이상 우울 장애와 불안 장애 등을 경험하는데 치료와 상담 등 정신건강 서비스를 이용한 경험은 6%가 채 안 됐다. 자살 원인의 31%가 정신 건강 문제였다.

지난달 30일 국회에서 열린 ‘다시 만나는 세상’ 발표회에서 김강건(학생)은 “나는 15알의 약으로 살아남았다”고 발표를 시작했다. 우울증 치료제와 마약성 항불안제가 각각 세 종류와 네 종류, 하루 15알의 정신질환 치료제를 먹는다.

“우울증에 걸리고 나서 안 보이던 것들이 보이기 시작했다. 중증 우울증 환자의 2~15%가 자살로 사망한다는데 정부는 치사율이 15%에 이르는 이런 질병을 방치하고 있다. 우울증에 걸리고 보니 우울증 환자들이 너무 많았다. 우리는 왜 우울증에 걸리는 사람이 이렇게 많은지 이야기하곤 하지만 정작 우울증에 걸린 다음을 이야기하지 않는다. 병원 가면 되잖아. 또는 이렇게 이야기하는 사람도 많았다. 니가 의지가 약해서 그래.”

한국 국민의 정신질환 평생 유병률은 2016년 기준으로 25.4%에 이른다. 네 명 가운데 한 명꼴로 살면서 한 번은 정신질환을 앓는다는 이야기다.

김강건은 정신질환자가 감당해야 할 사회적 낙인과 정부의 역할을 강조했다.

- 첫째, 우울증 환자로 진단을 받으면 생명보험에 가입이 안 된다. 우울증으로 인한 자살에 보험금 지급을 거부해 소송까지 가는 경우도 있다.

- 둘째, 우울증 환자는 취업도 쉽지 않다. 공무원 임용 조건에도 “업무 수행에 큰 정신 계통의 질병”을 불합격 기준으로 정하고 있다.

- 셋째, 정신질환이 있으면 운전면허 취득도 제한된다. 자진 신고를 하도록 돼 있지만 6개월 이상 입원 경력이 있으면 수시 적성검사를 받아야 한다. 2014~2019년 5년 동안 조현병 등 정신질환으로 운전면허가 취소된 경우도 2085명이나 됐다.

- 넷째, 사회적 낙인이 너무 크다. 대전 초등학생 살인 사건의 가해 교사는 우울증 치료를 받았다는 이유로 업무에서 배제 당했다고 알려졌다. 다른 요인이 있었을 수 있지만 언론에서 이렇게 우울증=위험하다는 낙인을 강화하면 정신질환을 숨기고 치료를 꺼리게 된다.

“우울증은 전염되지 않는다. 그래서 세상은 방역하지 않았고 우리는 조용히 사라졌다. 만약 치사율 15%짜리 전염병이었다면 이렇게 방치됐을까.”

김강건은 네 가지를 제안했다.

- 첫째, 생애 첫 건강검진에 정신질환 검사를 포함해야 한다.

- 둘째, 정신건강 치료와 검사비 지원을 늘려야 한다.

- 셋째, 국가 주도로 정신질환에 대한 낙인을 해소하는 캠페인을 해야 한다.

- 넷째, 병역과 직업, 제도적 차별 철폐를 명문화해야 한다.

김강건은 “병원 가는 거 부끄럽게 생각하면 안 된다”고 강조했다.

“날마다 아침에 일어나면 이렇게 사는 게 의미가 있나 하는 생각하지만 그래도 살아야 한다. 병원에 가는 건 정말 중요하다. 정부에서 청년 우울증 문제에 좀 더 관심을 가져야 한다.”