[박미숙의 새 필드] 한국학이 활발한 영국 셰필드에서 대중문화를 공부한 필자와 함께 대중문화에 비친 우리 모습을 이야기합니다. 오늘 추가할 새 필드는 ‘기생수: 더 그레이’.

스포일러 안내

이 글은 최소한 [기생수: 더 그레이]를 이미 본 관객을 염두에 둔 글입니다. 그러므로 스포일러의 불안을 고려하지 않습니다. 스포일러에 불안 느끼는 독자는 이 글을 피하시길 바랍니다.

‘기생’(寄生)이란 사전적인 정의를 따르면 서로 다른 종류의 생물이 함께 생활하며, 한쪽이 이익을 얻고 다른 쪽이 해를 입고 있는 일이다. 그러므로 기생은 숙주에 붙어살 수밖에 없는 생명체다. [기생수: 더 그레이] (이하 ‘기생수’)에서는 어디서 나타났는지 모를 기생생물의 유충이 사람들의 뇌를 파고든다. 기생 생물들은 사람의 뇌를 잠식하고 인간 사회에 뿌린 내린 ‘조직’을 통해 충성하고 협력하는 ‘연대’를 만들어 내기까지 한다.

처음에는 교회 목사의 몸을 숙주로 삼아 동족들을 모으고, 좀 더 큰 조직을 위해 지역 시장의 뇌를 노린다. 조직을 다스릴 수장이 되어 더 많은 인간을 먹으려는 기생 생물 조직과 이를 소탕하려는 ‘더 그레이’ 라는 조직이 맞서 싸운다. 인간이 당연히(?) 승리를 한다. 여기까지 보면 그동안 보아온 크리처 장르와 다를 게 없다.

기괴한 생명체와의 분투

연상호의 기생수에는 연상호 감독의 초기 작품 [돼지의 왕] (2011)과 [사이비] (2013)로부터 [서울역] (2016)을 거쳐 최고 흥행작 [부산행] (2016) 그리고 넷플릭스 오리지널 시리즈 [지옥] (2021)까지의 일관된 메세지가 담겨 있다. 일본 만화 [기생수] (이와아키 히토시)의 세계관을 한국에 접목한 연상호의 [기생수]는 기생 생물이 인간의 뇌를 먹는다는 설정만 같을 뿐 인간 사회에 잠식하는 기괴한 생명체와 이에 맞선 인간의 분투를 다룬다는 점에서는 연상호 감독의 앞선 작품들과 결을 같이 한다.

한편, 우리는 봉준호 감독의 [기생충]을 통해 자본주의 사회에서 일방적인 기생의 파국을 보았다. 봉준호의 [기생충]이 나온 후 상생이나 공생에 대해 많은 말들이 있다. 가난한 자와 부유한 자 간의 공생은 지루할 정도로 흔한 이야기가 되었지만 현실은 그렇지 않다. 동시대를 함께 살지만 갑과 을의 관계로 만나 일방적인 착취를 당하기 부지기수다. 그래서 다시 한번 의미심장하게 물어야 한다, 무엇이 공생의 관계인지에 대하여. 일방적인 착취로서의 관계인지, 함께 살아가며 서로의 결핍을 채워주는 관계인지를 구분해야 한다.

정수인(전소니 분)은 어린 시절 친부모에게 학대 항하고 버림받은 어린 과거의 상처가 있다. 자기혐오와 삶의 의미를 찾지 못한 채 마트에서 반복적인 일을 하며 살아간다. 어느 날 퇴근길 괴한에게 습격을 당해 죽기 직전이었던 수인은 마침 그를 숙주로 삼으려던 기생생물의 침투를 받는다. 수인의 몸에 침투한 기생생물은 치명상을 입은 수인의 신체 회복에 시간과 에너지를 쓰느라 정작 수인의 뇌를 장악하는데 실패한다.

실패한 기생수는 변종이 되어 수인의 몸에서 절반은 인간, 절반은 기생생물로 살아가게 된다. 수인과 하이디(기생체)는 세력을 넓히려는 기생 생물 ‘조직’과 이를 막기 위해 결성된 특수 조직 ‘더 그레이’ 모두에게 쫓기는 신세가 된다. 그리고 이런 수인에게 삶의 소중함을 일깨워주는 것은 아이러니하게도 인간이 아닌 수인의 몸에 기생하며 살고 있는 하이디다.

조직의 ‘이중적’ 의미, 결국 관계와 희망

연상호 감독은 ‘조직’을 이중적으로 묘사한다. 경찰 조직, 기생 생물 전담팀 ‘더 그레이’ 조직, 그리고 강우가 속해 있던 ‘폭력 조직’과 종교 집단까지 다양한 ‘조직’을 보여준다. 조직은 공존하지 않고 자신만의 생존에 급급해 조직 내 다른 구성원들을 등한시한 원석의 파멸을 통해 묘사된다.

‘생존’을 위해 인간과 기생 생물이 맞붙는 판타지 가득한 가상의 이야기지만 감독 연상호가 현실에 던지는 메시지는 다름 아닌 ‘희망’과 ‘관계’다. 이를 이해하지 못한 기생 집단은 인간의 연대를 모방하지만, 관계와 희망을 이해하지 못해 결국 파멸에 이른다. 특히, 수인이 무의식에 빠져 트라우마를 마주하는 장면은 단연 돋보인다. 그 장면을 짧게 인용해 보자.

하이디(정수인의 기생생물):

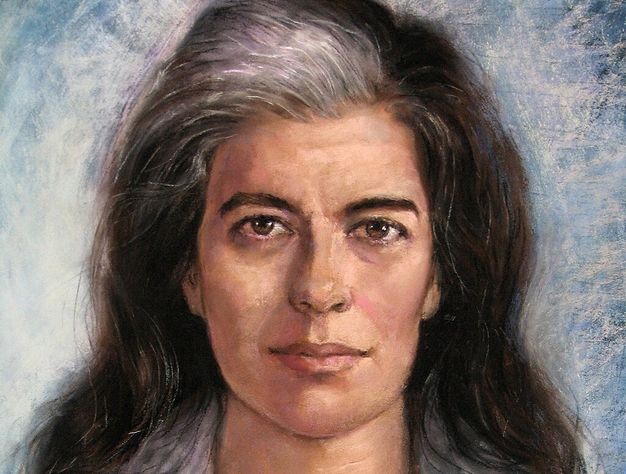

[기생수: 더 그레이] (2024, 연상호) 넷플릭스 제공

(정수인이 자신을 떠나 재혼한 생모로부터 외면당했다는 이야기를 듣고) 인간은 어떤 대상을 하나의 개체로서 판단하지 않는다. 너의 엄마는 자신을 학대했던 남편과의 환경 내에서 너를 연관 지어 판단하고 있는 거다. 하나의 개체로서 네가 싫다기보다 네가 포함되어 있던 그 환경에 대한 경험이 서를 싫은 존재라고 생각하게 만드는 거야. 딱히 네가 더 저주받았다든가 그런 게 아니다.

이를 계기로 수인은 변종 기생 생물과 공존을 하며 주변과 관계를 맺고 유대감을 느끼는 지점부터 감독 연상호의 동화 기생수는 잔혹하고 분열되고 분노에 가득 찬 사회에 연대와 희망을 말하고자 한다. 마지막 장면에서 하이디가 수인에게 보낸 메시지. “좋든 싫든 너는 혼자가 아니다”. 이제 수인은 더는 변종도 낙오자도 아니다. 다른 생명체와 공생할 수 있어 더는 외롭지 않다.

우리 시대 현실에서의 ‘기생 생물’은 무엇일까. 각자도생으로 미화된 능력주의와 이기적 개인주의와 사회적 열패감과 복수심이 아닐까. 비록 기생수라는 제목은 일방적인 한쪽이 다른 한쪽에 의해 이익을 얻는다는 뜻이지만, 역설적이게도 감독 연상호가 보여주고 싶었던 세계는 분열된 세상에 광기 어린 복수심과 분노를 극복해 연대와 공생을 통해 같이 살자는 것일지도 모르겠다.

![[파묘], 진짜 쇠말뚝은 다른 곳에 있다](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2024/03/GettyImages-a12281942-768x502.jpg)