[box type=”note”]본 칼럼은 인권연대에 기고했던 글을 슬로우뉴스에 맞게 재편집한 것입니다. 같은 필자가 쓴 분석기사, ‘무상보육, 어쩌다 이 지경이 됐을까’와 함께 읽으시면 좋습니다. (편집자) [/box]

최근 A라는 사람이 “재벌가 손자 보육지원이 공정사회에 맞는가. 지금 같은 보육지원 시스템이 과연 지속 가능할 것인가 검토해야 한다.”란 말을 했다. 올해부터 시행 중인 0~2세 보육료지원정책, 이른바 ‘무상보육’이 최근 한창 논란을 일으키자 나온 말이다. 문제의 시발점인 작년 12월 30일로 가보자. 국회 예산결산특별위원회에서 0~2세 보육료지원 예산이 갑자기 안건으로 올라오자 한 민주당 의원이 문제를 제기했다. 이에 대해 B라는 사람은 이렇게 답했다. “보육예산을 대폭 늘렸고 그 과정에서 수없이 많은 대안을 저희들이 검토하고 (국회 예산결산특별위원회) 여야 간사들과 협의했습니다.”

간단한 문제를 내보자. 현행 무상보육을 공격한 A는 누구이고 이를 방어했던 B는 누구일까. A는 기획재정부 제2차관 김동연, B는 기획재정부 장관 박재완이다. 물론 김동연도 작년 12월엔 박재완 옆에서 민주당 의원 문제 제기를 열심히 반박하긴 마찬가지였다. 한마디로 A나 B나 다를 게 없는 양반들이다. 그랬던 두 사람이 1년도 안되서 왜 이렇게 말이 달라졌을까. 물정 모르는 나만 해도 ‘이러다 지방재정 위기 온다’는 얘길 처음 들은 게 1월이었는데 그동안 장관과 차관은 신문도 안 봤나? 그래놓고는 이제 와서 소득수준에 상관없이 보편적으로 보육료를 지원하는 건 틀렸다며 말을 싹 바꿔버리는 건 공정사회에 맞는 것일까?

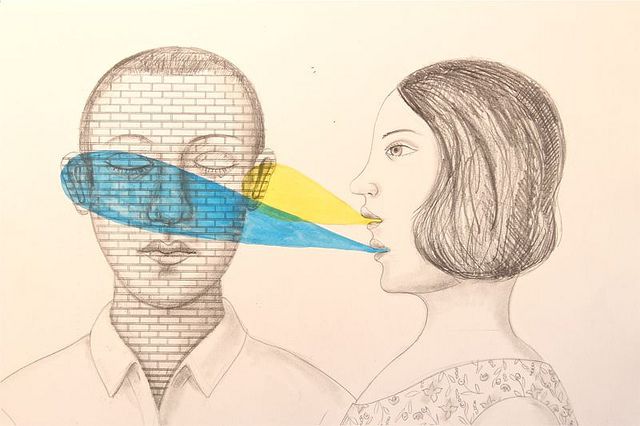

손가락으로 달을 가리키며 달을 보라고 했더니 보라는 달은 안보고 손가락만 본다는 말이 있다. 어떤 사안의 핵심이 아니라 문제를 제기하는 방식이나 형식처럼 본질적이지 않은 것에 더 신경을 쓰는 행태를 꼬집을 때 주로 쓰는 말이다. 하지만 생각을 좀 비틀어보자. 시민들에게 달을 가리키며 시민들의 관심을 특정한 사안에 고정시킬 수 있는 사람은 누구인가. 정부 정치지도자 재벌총수 언론 전문가집단 등 이른바 정치경제적 헤게모니를 쥔 사람들, 쉽게 말해 권력이 있는 사람들이다.

이들은 사회적 의제를 제시하고 여러 현안을 관통하는 생각틀, 이른바 프레임을 제시한다. 상황에 따라 말이 달라지는건 이들에게 별로 중요한 문제가 아니다. 끊임없이 ‘세금폭탄’을 외치며 결국 종합부동산세를 무력화시킬 때나 2008년 공격적인 소득세·법인세 감세를 추진할 때 현 집권 세력은 ‘감세를 하면 부유층 소비가 늘어나고 그러면 경기가 활성화돼 경제가 좋아진다’는 낙수효과 프레임을 끊임없이 유포시켰다. 줄어든 세금 덕분에 실제로 늘어난 건 부유층 사교육비요 부동산투기라는 증거를 아무리 들이밀어도 이들은 꿈쩍도 하지 않는다.

2008년 당시 신문기사를 조금만 검색해본다면 재정건전성이란 주로 부자감세를 비판하는 이들이 주로 사용했던 담론이라는 것을 금방 알 수 있다. 이들은 ‘부자감세를 하면 세입이 급감해 재정건전성이 급격히 악화될 것’이라고 주장했다. 747이니 줄푸세를 외쳤던 현재권력과 ‘미래권력’은 하나같이 재정건전성 비판에 입을 다물면서 ‘감세야말로 선진화로 가는 길’이라고 했을 뿐이다. 그랬던 이들이 그리스 등 남유럽 위기가 불거지기 시작한 2010년 벽두부터 재정건전성 노래를 부르기 시작했다.

진단은 전혀 달랐다. 헤게모니를 쥔 세력들은 ‘복지를 늘리면 세출이 급증해 재정건전성이 급격히 악화될 것’이라고 주장했다. 부자감세할 돈이면 보편복지 할 수 있다는 반론은 외면한 채 대통령까지 나서서 “망국적 복지 포퓰리즘”이라는 치졸한 프로파간다로 공론장을 도배해버렸다. 재정건전성을 우려하며 부자감세를 비판하던 이들이 어느 순간 재정건전성은 안중에도 없이 복지포퓰리즘만 주장하는 나라 망칠 세력이 됐다. 재정건전성이고 뭐고 ‘닥치고 감세!’라고 하던 집단은 나라를 망치는 복지포퓰리즘에 맞서 싸우자고 대중들을 선동했다.

그렇게 분위기를 몰아가다 2010년 지방선거에서 뼈아픈 패배를 당했다. 그러고도 민심을 오판한 채 2011년 8월 무상급식 주민투표를 강행했다. 결국, 그날 주민투표는 서울에 거주하는 한나라당 지지자들을 한 명 한 명 투표소에서 전수조사해 이들을 커밍아웃시키는 희한한 이벤트로 끝났다. 보편복지는 집권세력도 거부할 수 없는 대세가 됐다. 일단 선거는 이기고 볼 일이다. 추가 감세까지 철회하며 복지 경쟁에 뛰어들었다.

최근 지방자치단체마다 아우성이 끊이지 않는 ‘무상보육’ 논란은 그 와중에 태어난 사생아였다. 그렇게 집권세력은 한편으론 정당 간판을 바꿔 달고, 로고 색깔을 빨간색 국그릇 모양으로 바꾸고, 보편복지와 반값등록금 경제민주화를 옹호하는 양 포장해 대안담론과 물타기를 했고 다른 한쪽에선 재정건전성을 무기 삼아 ‘나라 말아먹는 복지포퓰리즘’을 외치며 대안담론을 물먹였다. 사생결단 권력의지가 느껴지는 치밀한 역할분담이었다. (민주당과 통합진보당이 삽질과 자리다툼을 거듭하며 지리멸렬했던 건 내 심장 건강을 위해 더 길게 얘기하고 싶지 않다.)

달을 가리키는데 왜 손가락을 쳐다보느냐며 달을 볼 것을 채근하는 것은 문제의 핵심에 집중하라는 가르침을 담고 있다(고 보통 말한다). 하지만 뒤집어보면 달을 가리키는 사람과 그 손가락이 가리키는 달을 봐야 하는 사람은 항상 정해져 있다. 만약 해를 가리키면서 달이라고 우기면 어떻게 해야 할까. 뭔가 깊은 뜻이 있으려니 하고 그걸 모르는 우리의 무지를 탓해야 할까? 대통령이 ‘감세만이 살길’이라고 가리키면 거기만 쳐다보고 ‘재정건전성에 나라의 운명이 달렸다’라고 가리키면 재정건전성이 100만큼 중요한지 50만큼 중요한지 토론하는 게 과연 우리에게 어떤 의미가 있는 걸까.

이제는 높으신 선생이 달을 가리킬 때 그가 왜 하필 지금 달을 가리키는지, 달을 가리키는 모양은 예전과 어떻게 다른지, 말투는 어떻게 변했는지, 달을 쳐다보지 않을 때 반응은 어떤지 그런 것도 함께 고민해야 하지 않을까. 달을 가리키는 사람의 머릿속을 들여다보자. 달을 가리킨다고 달만 쳐다보는 바보는 되지 말자.

첫 댓글

댓글이 닫혔습니다.