N번방 사건 관련 엉망진창인 댓글에 불쾌하긴 해도 화나진 않는다. 그런 댓글은 작성자의 삶이 글러먹었다는 근거 같아 안쓰러움을 동반한 경멸로 미간을 찌푸리고 만다. 화나는 댓글은 따로 있다. ‘26만 명은 조회 수 기반이니 괜한 사람들을 매도해선 안 되며, 나쁜 놈들은 엄중한 처벌을 받아야하나 억울한 사람들을 위해 정확한 정보가 중요하다’는 투의 댓글.

내가 분노하는 이유

흥분한 여성을 어르는 정중한 댓글 작성자 열에 아홉은 남성이다. 많은 여성이 분통과 불통을 느끼는 지점은 비슷하다. 그녀들은 매체에서 다루는 정보의 중요성을 충분히 안다. 그녀들은 크게 말해야하는 말을 웅얼거릴 때 정확하게 전달될 수 없다는 걸 안다. 몇 달 전부터 올라오던 N번방을 다루던 매체의 방식과 고요함을 기억하는 건 도리어 그녀들이다. 몇 번이고 밀려나던 팩트와 평생 체감해온 정보의 위계, 그녀들이 ‘정확’과 ‘중요’의 함의를 모를 리 없다.

뜬금 없지만 내게 오는 디엠(DM; 다이렉트 메시지)이나 대화 신청은 잦다. ‘이번 글 맞춤법이 좋으니 칭찬해요’ 라거나 ‘예쁘지만, 이전 머리스타일이 더 좋아요’, ‘이 부분 전 공감 못하지만, 어쨌든 멋져요’라거나. 참으로 객관적이고 정확한 칭찬에 나는 왜 화가 날까. SNS상에서 ‘궁금해서 그런데 무슨 일을 하세요?’란 질문을 수도 없이 받는다. 여성에게서는 단 한 번도 받아본 적 없는 그 질문은 나에 대한 관심인데 나는 왜 화가 날까.

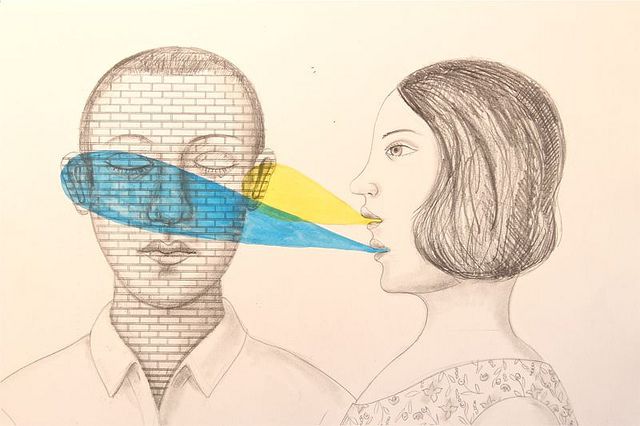

우습게도 이런 메시지와 앞의 댓글에서 분노하는 이유는 같다. 거기엔 충분히 읽어낼 수 있었기에 읽었어야 마땅한 ‘맥락’이 없다. 탈맥락을 우연찮게도 모두 같은 성별에게서 겪은 나머지 나는 그 모두가 한 명으로 느껴진다. 이 느낌과 문장은 정중하게 증거를 찾는 이에겐 부정확한 망상이자 비문에 불과할 뿐이다. 그리고 그 비문이야말로 내가 언제나 가깝게 감각하는 삶의 맥락이자 전달되지 않는 목소리이다.

소통의 양식과 ‘정확한 언어’

자라며 예의나 모국어를 습득한다. 같은 언어의 공유로 사람들은 문제없이 소통한다고 여긴다. 그러나 발달된 과학도 온전한 이해를 증명 못한다. 우린 같은 언어를 약속하고 필요한 ‘소통의 양식’을 구체화 했을 뿐, 그걸 인지한 개인이 그 양식에 맞춰 행동할 때 부정확하게나마 일어나는 일이 소통이다.

사회학자 김홍중은 예로 치과를 든다. 환자는 치과 의사에게 내면적 고뇌를 이야기하지 않는다. 내가 사랑니가 아프다고 하면 치과의사는 의학적 견해를 주는 식으로 소통은 이루어진다. 나는 치과의사에게 취미를 묻지 않고, 그가 어려운 의학 용어를 쓴다 해도 무리 없이 듣는다. 치료라는 맥락을 위해, 사회가 의사와 환자 사이 특정한 소통의 양식을 규정해주었기 때문이다. 즉, 서로 이해하기 위해 소통의 양식이 소통보다 먼저일 때가 있다.

여성들이 예민하고 부정확하다는 비난 아래 소통체계가 멀쩡하다는 순진한 믿음이 있다. 이렇게 말하면 되는 걸 왜 분란을 일으켜? 불통은 멀쩡한 소통을 망가뜨린 여성들의 책임이 된다. 많은 여성들이 전보다 많은 말을 내뱉는데도 답답해한다. 모국어나 예의라는 언어가 오히려 소통을 가로막는다. 공유하는 언어는 소통의 기본 조건이나 성립조건은 아니다. 같은 말을 쓰는 데 닿지 않는 곳, 거기 여성을 위한 소통의 양식은 없다.

강남역 살인사건, 미투, N번방.

때마다 소환되는 ‘정확한 언어’(소위 두괄식 발화와 경제적이고 간결한 상황 설명, 피해를 가시적으로 증명해야 하는 방식 따위)가 근본적으로 상황을 바꾸지 못하는 건 이 때문이다. 기존의 ‘정확함’이나 소통의 양식은 여성의 감각이나 삶을 가장 부정확하게 반영한다.

언론도 심바 자와디(래퍼) 같은 이도 언어의 의미를 운운한다. 숫자는 중요한 의미다. 다만 언어에는 의미론뿐만 아니라 그 언어를 쓸 수 있는 환경이나 맥락을 말하는 화용론[footnote]화자, 청자, 시공간 등 문장 그 자체가 아니라 그 맥락에 따라 문장의 의미를 분석하려는 의미론의 한 분야. 국립국어원은 이렇게 설명한다:

“‘화용론’은 ‘말하는 이, 듣는 이, 시간, 장소 따위로 구성되는 맥락과 관련하여 문장의 의미를 체계적으로 분석하려는 의미론의 한 분야’를 말합니다. ‘화용론적 접근’이라고 한다면, 단순히 문장을 글로만 보지 않고 여러 맥락 등을 통해 그 의미를 파악한다는 것을 말합니다. 가령, 집 안의 환기가 필요한 경우 직접 ‘창문을 열어 환기해’라고 말할 수도 있지만, ‘집 안이 좀 답답하지 않아?’, ‘창문을 좀 열었으면 좋겠는데’와 같이 말하는 경우도 환기를 하라고 명령, 요청하는 경우로 볼 수 있겠습니다.” (국립국어원, “화용론적 접근의 정의”에 관한 답변 중에서) [/footnote]도 중요하다. 한 소통의 양식이 지배적이었던 그 환경은 N번방을 탄생시키는 데 지대한 공헌을 한 환경이다. 만들어진 언어에서 누구도 자유롭지 않다. 오염된 언어로 객관성을 운운하려면 의미가 생겨난 맥락을 보아야 한다.

26만의 오차 범위가 어떻든 피해자는 숫자와 관계없이 단 한 명의 실루엣으로 한 성별을 체감할지 모른다. 피해자를 보며 함께 눈물 흘린 여성들은 그 모호함을 정확하게 알고 있다. 그녀들은 더 정확하고 싶어 분노한다. 모두 다르지만 같은 얼굴의 사람들. 그 맥락을 털어놓는 일은 때론 애매하고 긴 호흡의 문장을 필요로 한다. 끊지 않고 들어야 알 수 있는 그 문장이야말로 현 한국사회에 가장 필요한 소통의 양식에 가까울 것이다.

[divide style=”2″]

참고문헌:

- 김홍중, ‘사회학적 파상력’, 문학동네, 2016

[toggle style=”closed” title=”인간은 소통할 수 없다. 소통만이 소통할 수 있다.”]

(…) 그 불투명성 때문에 나는 너와 소통하는 것이기도 하다. 내가 너와 소통하는 것은 네가 아니기 때문이며, 나와 너 사이에 진심의 전달불가능성, 파악불가능성, 소통불가능성이 있기 때문이다. 그런 의미에서 “인간은 소통할 수 없다. 소통만이 소통할 수 있다”(니클라스 루만, 사회의 학문; Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1990)는 언명은 사태의 진실을 냉정하게 지적하는 말이다.

아래는 “인간은 소통할 수 없다. 소통만이 소통할 수 있다.”에 관한 각주:

기능적으로 분화된 현대사회에서 우리는 이 사실을 무의식적으로 잘 알고 있다. 치과에 가서 의사와 소통할 때 우리는 그와 내면적 고뇌를 소통하려 하지 않는다. 소통은 철저히 비인격적으로 이루어진다. 치과의사와 나의 사회적 관계가 이미 특정한 소통의 양식을 규정하고 있기 때문이다. 나는 통증의 성격과 병력으로 내가 소통할 정보를 제한하고, 그것을 비교적 객관적인 방식으로 통지하여, 의사의 이해를 구한다. 의사 역시 의학적 언어를 사용하면서, 가능한 치료의 맥락에서 나와 합리적으로 소통한다. 의사는 나의 의식뿐 아니라 엑스레이 사진과도 소통한다. 나는 의사가 정확한 진단과 치료를 위해서 소통하는 다양한 파트너 중의 하나일 뿐이다. 환언하면 나와 의사가 소통하는 것이 아니라, 치과의사와 환자 사이의 소통시스템 그 자체가 나를 통해 가동된다고 말하는 것이 더 정확하다. 대면적이고 정서적인 소통은, 우리의 상식적인 감각과는 반대로, 현대사회의 고도로 복잡한 시스템이 가동되는 데 있어 본질적이지 않다. 인간이 사회를 움직이는 것이 아니다. 사회는 인간으로 구성되어 있지 않다. 사회는 소통의 시스템으로 구성되어 있다. 이런 맥락에서도 소통이 소통하는 것이라는 말은 이해될 수 있다.

– 김홍중, ‘사회학적 파상력’, 1부 몽상과 각성, 2016, 문학동네, p. 176 중에서

[/toggle]