고(故) 토니 스코트 감독의 1998년 작 [에너미 오브 스테이트]는 미국 정보기관 NSA(국가안보국)를 소재로 제작된 영화다.

이 영화는 국가가 각종 첨단 통신장비를 이용해 국민의 일거수일투족을 감시하며, 심지어 목숨도 노릴 수 있음을 묘사했다. 토니 스코트 감독은 특유의 빠르고 현란한 편집으로 긴박한 상황을 속도감 있게 묘사한다.

“Yes, we scan. we are watching you.”

NSA의 주 업무는 무슨 수단을 써서라도 각종 정보를 수집하는 것이다. 지금 이 순간에도 어떤 장비를 가지고 뭘 수집하는지, 보통 사람은 전혀 알 수 없다. 1990년대 중반부터 상용화돼 일상의 일부가 된 인터넷도, 이들은 1970년대부터 사용했을 정도였다.

[에너미 오브 스테이트]가 1998년 작이란 사실을 주목해야 할 이유도, NSA의 존재가 세간에 서서히 알려진 시점도 1990년대라는 사실 때문이다.

[에너미 오브 스테이트] 속 NSA는 대단히 무자비하다. 반대파 제거를 위해 살인도 마다치 않으며, 우연히 자신도 모르게 어떤 사건의 증거물을 가지게 됐음에도 불구하고 주인공의 삶을 철저히 망친다. NSA가 가진 가공할 힘을 영화적으로 풀어나간 것으로 볼 수 있다.

NSA의 각종 불법적 정보 수집 정황이 밝혀진 계기는 에드워드 스노든의 폭로였다. 스노든은 2013년 6월 10일 영국 ‘가디언’과 인터뷰를 하며, NSA의 프리즘 프로젝트를 폭로한다.

폭로의 요체는 NSA와 영국 GCHQ(정부통신본부)가 백도어를 통해 정식 절차 없이 모든 사람의 인터넷 히스토리를 수집했으며, 무차별적인 전화 도청과 이메일 해킹을 했다는 것이다. 전화 도청 폭로 사실은, 코미디 같은 일부 정황을 노출하기도 했다.

▲NSA는 앙겔라 메르켈 독일 총리의 개인 휴대전화에도 감청을 시도했다. 메르켈 총리는 버락 오바마 당시 미국 대통령에게 연락해 불쾌감을 표현했지만, 독일도 미국을 상대로 감청한 사실이 밝혀졌다.

▲대한민국 정부도 미국 정부에 공식적으로 “한국도 도청 대상이냐”는 문의했다. 하지만 미국은 “한국의 입장을 이해한다”는 묘한 답변만 했을 뿐이다. 훗날, 한국에서는 아예 도·감청 기지가 있다는 사실이 확인됐다.

▲도청의 양은 어마어마한 수준이다. NSA가 이탈리아와 스페인에서 도청한 전화통화는 수천만 건 이상이며, 국가의 수는 최소 33개국이다.

위와 같은 정황을 폭로한 에드워드 스노든은 갈 곳을 잃었다. 정치적으로는 미국의 경쟁국 중국과 러시아에 좋은 비난 소재를 줬기 때문에, 미국 내부에서는 찬반양론의 대상이 된 채 귀국할 수 없는 상황을 맞이했다. 그의 선택은 결국 러시아행이었다. 미국으로 돌아갈 경우 맞이할 위험에 대해서는 굳이 말할 필요가 없을 것으로 보인다.

“Yes, we scan. we are watching you”는 스노든의 폭로 이후 유행했던 표현이다. 오바마 대통령의 타이틀 “Yes, we can”을 패러디한 것이다.

올리버 스톤이 주목한 스노든의 고민

올리버 스톤 감독이 연출한 [스노든]은 스노든이 미 육군 그린베레에 입대했던 2003년부터 ‘가디언’을 통해 NSA의 ‘프리즘 프로젝트’를 폭로했던 2013년까지 약 10년간의 이야기를 다룬다.

올리버 스톤은 1994년 작 [JFK]등에서 선보였던 교차편집을 사용한다. 스노든의 10년간의 삶과 홍콩에서 ‘가디언’ 관계자들을 극비리에 접촉해 인터뷰하며, 프리즘 프로젝트를 폭로하는 과정이 교대로 제시되는 것이다.

2000년대를 기점으로 올리버 스톤은 ‘JFK’나 ‘내추럴 본 킬러’ 등에서 선보였던 현란함과 삐딱한 시선을 버리고 차분하고 정적인 연출 방식을 드러내고 있다. 그러다 보니, 소방관에 주목해 정석으로 9·11 테러를 다뤘던 ‘월드 트레이드 센터’에 대해서는 일부 관객들이 실망감과 비난의 의견을 표시하기도 한다.

올리버 스톤은 [스노든]에서도 최근 자신이 추구하는 방향을 유지한다. [스노든]은 딱히 스포일러 노출 여부를 신경 쓸 필요가 없다. 관심 있는 사람들에게는 익히 알려진 스노든의 삶과 폭로 과정을 정직하게 드러내고 있기 때문이다.

“사람을 억압으로부터 자유롭게 하기 위해” 그린베레에 입대했던 평범한 미국 청년이 훈련 중 사고로 의병 제대를 한 뒤, IT 관련 기술 덕분에 NSA와 CIA에서 근무하는 과정이 시간순으로 정직하게 흘러간다.

조셉 고든 레빗의 스노든 분장이 실제 인물과 굉장히 닮았다는 점에서, 올리버 스톤이 사실적 묘사에 집중했음을 파악할 수 있다.

올리버 스톤은 스노든의 내적 고뇌를 주목한 것으로 보인다. 교차 편집 속에서 주목해야 할 것은, 스노든이 NSA에서 근무하면서 가졌던 생각과 2013년 가디언 관계자들과 만나며 드러내는 생각들이다. 교차 편집의 특성상 2013년의 스노든이 과거의 스노든을 서서히 끌어당기는 것처럼 보인다.

힘에는 대개 그만한 책임과 고통이 뒤따른다. 남들보다 우월한 정보를 보고 들을 수 있는 기관에서 근무한다는 것은 보통 사람들에 비해 강한 힘을 가졌다는 것을 의미한다.

하지만 그 강한 힘은 언제든지 자기 자신도 겨눌 수 있음을 알아야 한다. 올리버 스톤이 주목한 것은 바로 그 점이었다. 프리즘 프로젝트를 폭로하기까지, 스노든이 느꼈던 두려움에 특히 집중했다는 사실이 그것을 증명한다.

과연 남의 일인가, 최순실의 국정원 인사 개입

통신비밀보호법은 ‘통신제한조치’라는 이름의 감청을 허용하는 2대 요건으로 ‘범죄수사’와 ‘국가안보’를 제시하고 있다. 요건은 상당히 까다롭다.

범죄수사를 위한 통신제한조치는 법원의 허가가 있어야 한다. 국가안보를 위한 통신제한조치는 내국인과 외국인을 나눠서 요건을 제시한다. 내국인 대상일 때에는 고등법원 수석부장판사의 허가를, 외국인일 때에는 대통령의 승인을 얻어야 한다.

상황이 너무 급하다고 인정되면, 허가 없이 통신제한조치를 할 수도 있다. 하지만 여기에도 제한은 있다. 조치를 한 직후 법원의 허가를 얻어야 하며, 조치 후 36시간 내 법원의 허가가 없다면 즉시 중지해야 한다.

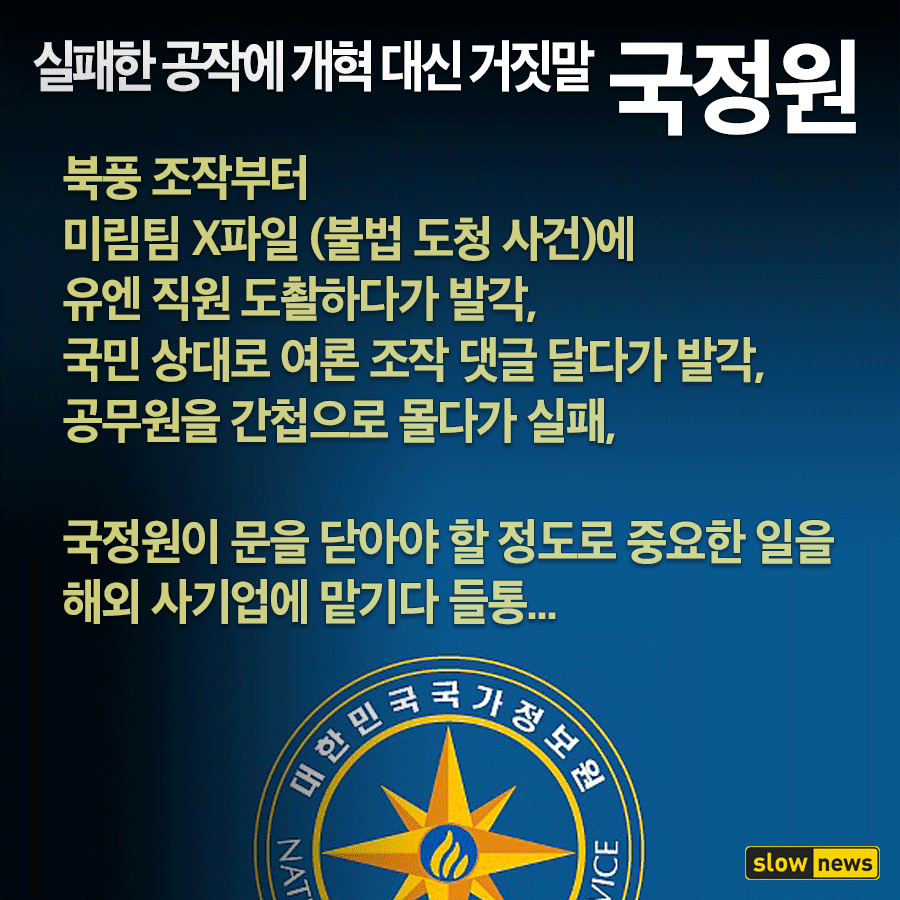

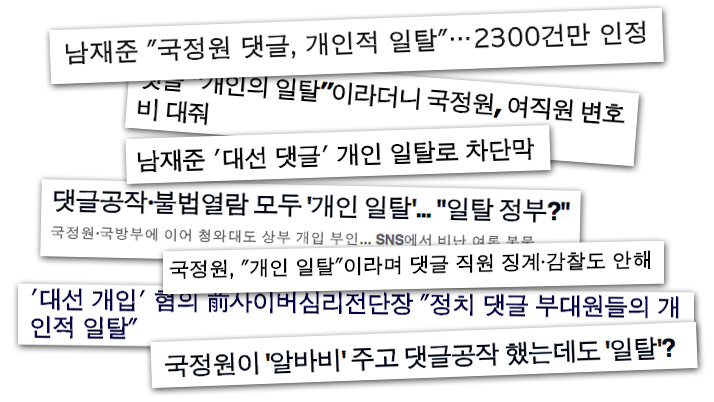

하지만 세상은 반드시 법률대로만 돌아가지 않는다. 국가정보원은 여전히 불법 도청·선거 개입·해킹 프로그램 도입 등의 논란을 일으키고 있다. 인터넷에 댓글을 달던 요원이 경찰과 언론에 의해 현장에서 적발된 채 오피스텔에서 ‘셀프 감금’하는 촌극까지 연출했을 정도다.

이 사실은, 1월 18일 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 김세윤)에서 열린 정호성(전 청와대 부속비서관)의 공판에서 공개된 증거를 접하면 더 황당해진다. 정호성이 최순실에게 유출한 문건 중에는 ‘국가정보원 2차장 및 기획조정실장 인선 발표안’이 있었기 때문이다.

국정원 2차장은 “국내 정보와 대공 방첩을 총괄”하는 직책이며, 기획조정실장은 “기획과 부서별 조정, 예산 등을 담당”하는 핵심 보직이다. 이렇듯 중요한 인사를 결정하는 과정에 최순실은 개입했다. 최순실은 국정원을 통해 “I’m watching you”하고 있었을 수도 있다. 끔찍하지 않은가.

그리고 2005년 박근혜와 국정원

미국의 ‘프리즘 프로젝트’보다 더욱 기막힌 일이 한국에서 벌어졌다는 점에서, [스노든]을 보면 씁쓸한 자괴감을 느낄 수도 있다. 올리버 스톤은 교차 편집을 통해 “그래도 우리에게는 희망이 있다”는 말을 하기 위해 노력한다. 우리에게도 과연 희망이 있을까?

프리즘 프로젝트는 오바마 정부에서도 깊이 진행된 프로그램이다. 한편 국가정보원의 불법 도청은 여야의 집권 시기를 불문하고 문제 제기가 이어졌다. 박근혜는 2005년에 불거진, 김대중 정부 시절 국정원의 불법 도청 의혹에 대해 2005년 8월 8일 국회에서 했던 이렇게 말했다. 박근혜의 한마디는 우리에게는 씁쓸한 웃음과 함께 역사의 아이러니를 느끼게 한다.

“정부나 국정원이 무슨 말을 한들 국민이 믿겠느냐. 현재는 도청이 행해지고 있지 않다고 하지만 누가 알 수 있겠느냐. 2002년 3월 이후 도청이 없어졌다고 주장하려면 국민이 믿을 수 있을 때까지 스스로 증명해 보여야 한다.”

첫 댓글

댓글이 닫혔습니다.