[box type=”note”] 이 글은 pdf로 내려받으실 수 있습니다. – pdf 다운로드하기[/box]

2014년 5월 15일, 버즈피드는 뉴욕타임스 내부 혁신보고서를 공개했다.

혁신보고서 유출과 공개

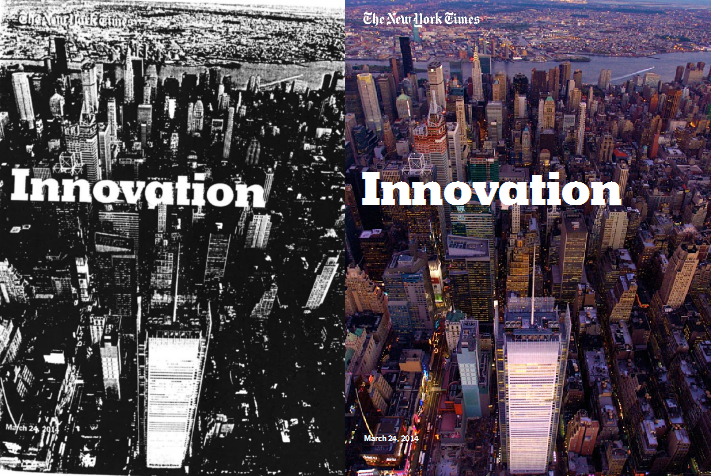

버즈피드가 처음 공개한 혁신보고서는 잠시만 살펴봐도 유출된 문서임을 쉽게 확인할 수 있다. 문서의 가장자리가 잘려있어 문장을 온전하게 읽기가 쉽지 않고, 이미지 주변에 자리를 잡은 작은 글씨는 잘 안 보인다. 보고서 중간마다 비뚤비뚤 등장하는 흑백 이미지는 이 문서를 처음 접하는 사람들에게 묘한 긴장감과 흥분을 동시에 안겨주기에 충분하다.

뉴욕타임스 혁신보고서 작성팀은 버즈피드를 뉴욕타임스의 강력한 경쟁상대로 평가하고 있다. 버즈피드 직원들이 이 문서를 보며 느꼈을 만족감과 설렘을 머릿속에 그려본다면, 이는 첩보영화의 멋진 한 장면으로 부족함이 없다.

이 문서를 버즈피드 직원보다 늦게 접한 수다스러운 뉴욕커들이 어찌 가만히 있었겠는가. 이들은 단 하루도 지나지 않아서 뉴욕타임스 혁신보고서 완성본을 구하는 능력을 발휘했다. 그리고 매셔블은 이 완성본을 주저 없이 공개했다.

- ‘버즈피드’가 공개한 뉴욕타임스 혁신보고서 (2014년 5월 15일)

- ‘매셔블’이 공개한 뉴욕타임스 혁신보고서 (2014년 5월 16일)

네 가지 요구사항: 6개월 동안 354명과 인터뷰

미디어 변동에 관심이 있는 모든 이들에게 이번 뉴욕타임스 혁신보고서를 정독할 것을 강력히 추천한다. 감히 예측한다면, 이번 보고서는 역사에 남을 기업 혁신 또는 기업의 혁신 실패에 관한 생생하고 명쾌한 기록이다. 굳이 ‘스노우폴'(Snowfall)이 아니더라도 뉴욕타임스는 영국의 가디언과 함께 디지털 혁신을 가장 성공적으로 진행하고 있는 언론기업으로 평가받는다.

그러나 이 보고서에 따르면 뉴욕타임스는 구조적 문제를 극복하지 못하고 있다. 정도의 차이는 있지만, 한국 언론 기업에서 쉽게 발견할 수 있는 문제점을 뉴욕타임스 또한 해결하지 못하고 있음을 이 보고서는 가감 없이 보여주고 있다.

뉴욕타임스 혁신보고서 작성팀은 이 보고서를 완성하기 위해 6개월 동안 무려 354명에 이르는 사람들과 인터뷰를 진행했다. 내부 인원은 228명, 외부인원은 126명이었다. (11) 이 인터뷰에 기초해서 보고서 작성팀은 크게 네 가지의 추천, 아니 요구사항을 명시하고 있다. 이 네 가지 요구사항은 저널리즘의 혁신을 갈망하는 전 세계 모든 언론기업에도 그 타당성을 가진다. 특히 저널리즘 혁신에 있어 뉴욕타임스에 크게 뒤처져 있는 한국 언론기업을 위해 이 네 가지 요구사항을 정리한다.

- 안내. 이 글에서 문장 뒤 괄호 안 숫자는 혁신보고서 해당 페이지를 가리킨다. 예) “우리는 독자에게 여전히 너무 많은 것을 요구하고 있다.” (26)

첫째. 뉴스 도달거리를 확장하기 위해 체계적으로 접근하라

뉴스사이트 첫 화면(Homepage) 방문자 수가 급감하고 있다. 한국 뉴스사이트도 예외는 아닐 것이다. 점점 더 많은 독자와 청중이 소셜 미디어 또는 검색서비스를 통해 개별 뉴스(Deep Link)를 찾는다. 그러나 이들은 개별 뉴스페이지에서 방치된 상태다. 참고로 이번 보고서에는 독자(readers)와 청중(audience)이 함께 사용되고 있다. 뿌리 깊은 종이신문 전통이 자리 잡은 조직에서 “청중”이라는 단어가 등장한 일은 매우 뜻밖의 사건이다.

“우리는 독자들에게 여전히 너무 많은 것을 요구하고 있다. 그들은 종이신문 구조와 유사하게 만들어진 웹사이트와 모바일 앱을 이용해야만 한다.” (26)

“But we still ask too much of readers — they must navigate a website and apps that are modeled on our print structure.”

1. 구조화된 저널리즘: 데이터 구조를 혁신하라

개별 디지털 뉴스를 찾은 독자는, 최소한 뉴스 생산자 관점에서 해당 뉴스가 얼마나 중요한지 알 방법이 없다. 뉴스사이트의 기본구조는, 독자들이 마치 신문의 첫 면을 살펴본 이후 신문을 한장 한장 넘기며 뉴스를 소비한다고 가정하고 있기 때문이다. 뉴스사이트 첫 화면을 방문한 독자가 그다음으로 정치, 경제, 사회, 문화 등으로 분류된 뉴스를 소비한다고 전제하고 있다. 이러한 뉴스 소비 양식에 대한 가정이 잘못되었음이 점차 드러나고 있다. (33)

보고서는, 개별 뉴스가 독자에게 좀 더 유용하고, 중요하며 공유할만한 가치가 있도록 뉴스의 새로운 묶음과 조직화(repackaging)를 제안한다. 예를 들어 생활 및 문화 관련 개별 뉴스에는 비평 및 평론을 추천할 수 있다. 또는 독자의 IP주소를 분석하여 관련 지역 뉴스를 제공할 수 있다. 또는 해당 지역을 기록하고 있는 과거 뉴스를 함께 보여줄 수 있다.

그러나 이러한 뉴스의 새로운 조직화를 위해서는 과거 뉴스를 포함해 개별 뉴스를 구조화해야 한다. 이번 보고서에는 담겨 있지 않지만, 이러한 흐름을 최근 “구조화된 저널리즘(Structured Journalism)”이라 부른다.

잠시 보고서를 떠나보자. 구조화된 저널리즘을 모범적으로 실현하고 있는 뉴스서비스는 버지(theVerge.com), 복스(Vox.com) 그리고 써카(cir.ca)다. 삼성과 애플의 경쟁을 버지는 ‘이야기 흐름(Story Stream)’ 방식으로 재조직화하고 있다.

![[그림 2] 더버지(theVerge.com)의 삼성과 애플의 경쟁관련 이야기 흐름](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2014/05/Screen-Shot-2014-05-26-at-12.48.56-AM.png)

복스는 2014년 4월 6일 ‘뉴스 이해하기(understand the news)’라는 제목 아래 ‘카드 묶음'(Card Stacks)이라는 새로운 서비스를 선보였다. 대표적인 작품 ‘망중립성이란 무엇인가’를 살펴보자.

![[그림 3] 복스(Vox.com)의 카드형 뉴스](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2014/05/Screen-Shot-2014-05-26-at-1.05.07-AM.png)

구조화된 저널리즘(structured journalism)은, 위의 사례에서 확인할 수 있는 것처럼, 뉴스의 새로운 조직화 원칙이다. 저널리즘 노동과정에서 발생하는 정보의 가장 작은 단위를 분리하여 독립적인 객체(object)로 인식한다. 이 단위를 묶어내고, 개별 단위를 지속해서 업데이트한다. 또한, 개별 뉴스를 복수의 객체로 해체하는 행위는 서로 다른 객체의 새로운 묶음을 가능케 한다.

그 과정에서 새로운 인식 또는 뉴스 가치가 탄생할 수 있다. [그림 4]를 보자. 하나의 큰 테마(story, 대처 수상의 삶)는 복수의 시각(story)에서 조명할 수 있다. 개별 시각(story, 대처 수상의 죽음)은 복수의 사건(event)으로 구성된다. 또한, 개별 사건(event, 대처 수상의 장례식)은 복수의 업데이트(대처 수상에 대한 마지막 존경들, 관련 트윗, 관련 이미지 및 동영상 등)를 필요로 한다.

이번에는 [그림 4]를 아래에서 위로 살펴보자. 모든 개별 사건(event)은 최소한 하나의 이야기 줄기(storyline)에 속한다. 또한, 개별 이야기 줄기에는 복수의 사건(event)이 결합한다. 그리고 이 개별 사건은 장시간에 걸쳐 진행되기 마련이고 이 때문에 지속적인 업데이트가 필요하다.

![[그림 4] 뉴스 구조화와 뉴스 스토리 (출처)](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2014/05/storyline.png)

![[그림 5] 데이터 저널리즘과 구조화된 저널리즘의 차이 (출처)](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2014/05/Screen-Shot-2014-05-26-at-1.56.04-AM.png)

다시 뉴욕타임스 혁신보고서로 돌아오자. 보고서는 뉴스를 새롭게 조직화하고, 구조화하는 문제에서 뉴욕타임스의 미래를 어둡게 전망하고 있다. 이미 존재하는 뉴스와 이후 만들어지는 뉴스에 관한 구조화를 현재 뉴욕타임스는 실현할 수 없기 때문이다. 이 때문에 뉴욕타임스는 독자에게 중요한 뉴스를 전달할 중요한 기회를 놓치고 있다. 더불어 뉴스를 구조화하기 위해서는 작지 않은 규모의 추가 투자, 특히 개발자에 관한 투자가 반드시 필요하다.

2. 소셜 미디어 역량을 강화하라

블로그, SNS, 유튜브 등 소셜 미디어는 독자를 불러오는 유력한 수단이다. 그러나 보고서에 따르면, 뉴욕타임스 편집국의 소셜 미디어 능력은 경쟁사와 비교했을 때 수준 미달이다. 특히 편집국의 고위직들은 소셜 미디어 능력이 없으며 이들의 소셜 미디어에 대한 인식은 협소하다. 자연스럽게 편집국 내부에는 소셜 미디어와 관련된 체계적인 구조화 과정이 없다. 소셜 미디어에 대한 성공 사례를 기록하여 관리하지 않고 있으며, 기자들은 자신이 제작에 참여하고 있는 뉴스를 소셜 미디어를 통해 스스로 알리는 데 나서고 있지 않다.

물론 기자의 소셜 미디어 활용은 강요할 수 있는 사항이 아니다. 그러나 기자는 소셜 미디어를 통해 무엇이 가능한지 정확히 알고 있어야 한다. 또한, 그들이 소셜 미디어를 성공적으로 이용할 수 있도록 아낌없는 지원이 있어야 하며, 경제적 보상도 필요하다. 정기적으로 성공 사례에서 교훈을 도출하고 이를 편집국 성원 전체가 알게 해야 한다.

특히 중요한 뉴스에 대해서는 소셜 미디어 전문팀을 가동해야 하며, 독자가 가능한 뉴욕타임스에 오래 머물 수 있도록 모든 수단을 동원해야 한다. 독자가 편집국 성원과 쌍방향 소통을 원하고 있는 상황에서 소셜 미디어는, 단순한 독자 확대의 수단을 넘어 뉴스의 중요한 도구가 되어야 한다. 이를 위해 뉴욕타임스다운 방법이 만들어져야 한다. 특히 개별 뉴스에 독자의 목소리와 전문가들의 논평을 담아내는 것은 소셜 미디어를 활용하는 유력한 방법 중 하나다.

한편, 보고서는 뉴욕타임스가 소셜 미디어를 뉴스 생산과 유통에 통합하는 과정에서 보이고 있는 구조적 문제를 분석한다. 편집국은 트위터를 운영하고 있고, 비즈니스 팀(business-side units)은 페이스북을 담당하고 있으며 이 분리된 두 조직 사이에는 협력이 존재하지 않는다. 트위터 및 페이스북 운영은 꼼꼼하게 기록하지 않으며, 관련 데이터는 수집되지 않으며 운영 노하우는 서로 공유하지 않는다.

3. 뉴스 소비의 개인화를 지원하라

뉴욕타임스는 독자에게 “당신을 위한 추천 뉴스(Recommended for you)”라는 기능이 존재한다. 그러나 이 기능이 만족스럽지 못하다. 심지어 보고서 작성팀이 인터뷰한 한 개발자는 뉴스 추천 알고리즘이 그 근본부터 잘못되었음을 주장하고 있다. (37)

보고서는 뉴스 소비의 개인화를 위해 개별 독자가 특정 테마 또는 특정 기자의 뉴스를 구독하고 팔로잉할 기회를 제공할 필요가 있다고 말한다. 즉, 독자를 획일화한 추상적인 대상으로 보지 말고, 넓은 스펙트럼을 형성하고, 다양한 인터넷, 모바일 지형에 포진한 구체적인 필요를 가진 개인들로 봐야 한다는 지적이다. 따라서 이들 독자의 다양한 개인적 필요를 충족하기 위해 좀 더 노력해야 한다는 주문이다.

물론 뉴욕타임스는, 우리나라 언론사닷컴과는 비교할 수없는 수준으로 훌륭한, 개별 칼럼니스트와 특정 토픽에 관한 이메일 알림과 RSS를 제공한다. 하지만 써카(Cir.ca)와 버지(theVerge.com)는 이보다 강력한 특정 주제에 대한 팔로잉 기능을 핵심 기능으로 제공한다. (39) 트위터와 유튜브의 구독/팔로잉 기능이 두 서비스의 성공에 기여한 사실을 고려하면 좀 더 적극적이고, 진화한 구독 기능이 필요하다.

둘째. 편집국과 비즈니스 팀 사이의 협력이 필요하다

보고서는 버즈피드의 비밀병기(secret weapon)를 편집국과 비즈니스 팀의 협력에서 찾고 있다. 물론 보고서는, 광고국과 편집국은 적절한 거리감을 유지할 필요가 있음을 강조하고 있다. 그러나 독자가 누구인지에 대한 분석 데이터, 뉴스 유통 관련 통계 등을 편집국 전체는 공유해야 한다. 나아가 뉴욕타임스 독자와 청중은 분리된 비즈니스 팀과 편집국을 연결하는 핵심 고리다.

![[그림 6] 편집국과 비즈니스 팀의 분리(1) 또는 조직적 협력(2) (출처: 뉴욕타임스 혁신보고서. 61쪽)](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2014/05/Screen-Shot-2014-05-26-at-3.27.30-AM.png)

또한 비즈니스 팀과 편집국이 지속적인 상호협력 없이 분리되고, 이 상태가 지속하면, 편집국은 어떤 부서가 어떤 뉴스를 성공으로 이끌었는지 이해할 수 없다. 나아가 두 집단이 나뉘어 서로 다른 언어를 사용할 경우, 예를 들어 편집국이 기사, 뉴스, 저널리즘이라 부르는 것을 비즈니스 팀은 콘텐츠라 이야기하는 경우, 이 두 집단 사이의 상호 불신은 필연적으로 증가한다.

보고서는 이러한 상호 불신과 갈등을 생생하게 묘사한다. (78). 이 보고서는 약 200명을 인터뷰했다. 인터뷰 대상으로 뉴욕타임스 편집국 직원과 비즈니스 팀원을 당연히 포함한다. 이들 양 집단이 상대 집단을 비판하는 목소리를 생생하게 전한다. 편집국은 비즈니스 팀에게 중장기적 사고를 결여돼 있다고 비판하고, 비즈니스 팀원에게 편집국은 결정을 못 내리는 우유부단한 집단으로 비치고 있다.

비즈니스 팀은 자신들이 제안하는 새로운 아이디어에 대해 “편집국은 절대 동의하지 않을 거야(The Newsroom will never allow that)”라고 지레짐작한다. 편집국은 비즈니스 팀이 제안한 사안에 관해 늘 최악의 시나리오를 가정하기 때문이다.

이러한 두 집단의 갈등으로 인해 뉴욕타임스를 떠나는 비즈니스 팀원들의 목소리도 고스란히 담겨 있다. (88)

위계질서가 강한 조직에서 디지털 역량이 떨어지는 편집국 성원이 디지털 사업부문 책임을 맡고, 디지털 프로젝트에서 점차 동기를 잃어갈 때 비즈니스 팀원들은 뉴욕타임스에 등을 돌린다. 정확히 한국 언론기업에서도 일어나고 있는 비극과 동일하다. 공채 기자 출신이 디지털 역량과 무관하게 조직의 요직을 장악할 때, 비극은 우스꽝스러운 희극으로 재현한다.

셋째. 편집국에 전략팀을 만들어라

마냥 기자 중심의 위계질서를 비판한다고, 편집국의 디지털 무능에 손가락을 쳐든다고 당장 뉴욕타임스에 거대한 디지털 혁신 흐름이 나타날 수는 없는 일이다. 소멸하는 종이신문의 1면(Page One)을 만드는 일에, 독자에게 점점 외면당하고 있는 뉴스사이트 첫 화면을 어떻게 꾸밀 것인가를 고민하는 일에 편집국 성원, 특히 편집국 고위직 성원은 노동시간 대부분을 투자하고 있다.

혁신을 모색하고, 디지털 기술의 무한한 가능성을 탐구하고, 경쟁 (언론)기업의 시장 전략을 분석하는 일에 쓸 수 있는 시간이 편집국 성원에게는 절대적으로 부족하다. 이번 혁신보고서 작성팀은 이와 같은 인식 아래, ‘임시처방’으로 편집국 성원과 비즈니스 팀원으로 구성된 작은 전략팀 구성을 제안하고 있다.

이 전략팀은 내부와 외부의 정보를 수집하고 (기술) 혁신 흐름을 분석하고, 그리고 이로부터 교훈을 도출하고, 새로운 프로젝트를 제안하는 일을 맡을 수 있다. 특히 이 전략팀은 편집국 간부를 교육하고 자문하는 역할을 담당해야 한다. 또한, 전략팀은 디지털 기사편집 시스템(CMS: Content Management System)에서 발생하는 작은 문제점은 그때 그때 해결할 능력을 갖춰야 한다. 물론 혁신보고서 작성팀은, 디지털 기사편집 시스템(CMS)이 꾸준히 진화해야 하는 뉴스 생산의 핵심 기술임을 부정하지 않는다.

나아가 디지털 프로젝트를 제안하고 운영하는 데 필요한 지식과 감각을 갖추고 있지 못한 편집국 간부들은 이 전략팀의 도움을 받아 멋지게 실패하는 법을 배워야 한다. 편집국 간부들은 새로운 프로젝트의 성과를 측정할 수 있는 지표를 늘 고민해야 하며, 프로젝트로부터 바로바로 교훈을 이끌어 내는 능력을 배워야 한다. 이를 위해 전략팀은 필수 조직이다.

프로젝트 실험에 있어 중요한 점은 반복성과 쉼없는 개선이다. 프로젝트 시작 이전부터, 해당 프로젝트를 한 번 해보는 일이 아니라 어떻게 그 지속성을 담보할 수 있을지 고민해야 한다.

보고서는 그 예로 ‘사투리 퀴즈'(Dialect Quiz)를 든다. 2013년 12월 21일에 시작한 이 퀴즈 서비스는 단 7일 만에 2013년 뉴욕타임스 최대 방문자를 모았다. 그러나 그 이후 유사한 퀴즈 서비스를 뉴욕타임스에서 찾을 길 없다. 한편 버즈피드는 처음부터 퀴즈 솔루션을 개발했다. 이 훌륭한 도구 덕분에 버즈피드 편집국 성원 누구나 쉽게 퀴즈를 제작할 수 있다. 그 결과, 리스트클(listicles)보다 버즈피드 퀴즈 서비스는 이용자에게 더욱 많은 관심을 받고 있다.

뉴욕타임스는 개별 프로젝트를 마치 종이신문처럼 과정(process)이 아닌 완성품(product)으로 이해한다. 버지(TheVerge)가 2년 동안 뉴스사이트를 53번 바꾸는 동안, 뉴욕타임스는 뉴스사이트를 지난 7년 동안 단 한 번 개편했다. 이렇게 과정이 아닌 ‘완성품 사고방식’은 뉴스 제작에도 고스란히 나타난다. 보고서는 다음과 같이 말한다.

“뉴욕타임스에는 기사를 발행하면 일이 끝났다고 생각하는 기자와 편집국원들이 많아요. 허핑턴포스트에서는 기사를 발행하면 그때 비로소 기사의 생애주기가 시작합니다.” (24)

한국 언론사에서 ‘마감’이라는 단어가 사라져야 하는 이유가 여기에 있다.

넷째. 디지털 우선 전략(Digital First)을 세워라

보고서에 따르면, 뉴욕타임스는 디지털 우선 전략을 실현하기 위해 애써왔다. 그러나 (경쟁자를 고려할 경우) 더욱 속도를 내야 한다. 그런데 문제는 종이신문의 생산을 당장에 포기할 수는 없는 일이며, 종이신문에 조직의 역량이 지나치게 많이 집중하고 있다. 뉴스 대부분은 오후와 저녁 시간에 만들어진다. 이유는 간단하다. 종이신문 인쇄시간에 맞춰진 뉴스생산 관행 때문이다.

그런데 뉴스사이트 방문자가 가장 많은 시간은, 특별한 경우를 제외한다면 오전 시간이다. 뉴욕타임스 종이신문의 경우, 주말판이 인기다. 그러나 뉴스사이트의 주말은 상대적으로 조용하다. 이러한 차이점에 대해 진지하게 고민하는 편집국 성원은 만나기 어렵다. 왜 아직까지 종이신문 1면과 뉴스사이트 첫 화면 구성에 절대적으로 많은 시간을 투자하는가. 왜 개별 뉴스페이지를 상대적으로 방치하는 상황을 지속하고 있는가.

이러한 상황에서 보고서는 ‘디지털 우선 전략'(Digital First)을 이렇게 명쾌하게 정의한다.

“디지털 우선 전략은, 종이신문의 제약에서 벗어나 디지털 뉴스 생산에 가능한 모든 역량을 투여하는 것이다. 마지막 작업은 디지털 뉴스 중에서 가장 훌륭한 뉴스를 선별해 다음 날 (아침) 종이신문에 담아내는 일이다.” (86)

“Digital-first means the top priority is producing the best possible digital report, free from the constraints of the newspaper. The last step is repackaging the best of that digital report for the next day’s paper.”

혁신보고서 작성팀은 미식축구 선수 마이클 샘(Michael Sam)의 동성애자 커밍아웃(coming out) 관련 보도에서 뉴욕타임스가 종이신문 제작 관행 때문에 어떻게 기회를 놓쳤는지 생생하게 묘사하고 있다. (84)

뉴욕타임스 모바일 앱에는 댓글 기능이 없다. 그럼에도 불구하고 디지털 뉴스는 댓글을 남겨달라고 요청하는 문구를 버젓이 포함하고 있다. 종이신문에서 이와 유사한 실수가 발생할 수 있을까.

디지털 우선 전략은 모든 역량을 동원해야 한다. 그러나 디지털 관련 업무 직원 채용에서는 저널리즘에 대한 이해도를 평가하지 않고, 기자 채용에서는 디지털 역량을 중요하게 여기지 않는 관행이 뉴욕타임스에 계속되고 있다. 이러한 상황을 방치하고 지속할 때, 뉴욕타임스는 디지털 재능이 있는 사람에게 매력적인 직장이 될 수 없다.

한국 저널리즘, 혁신보고서에서 무엇을 배울 것인가

뉴욕타임스 혁신보고서를 두 번 정독하며 울컥하는 순간을 자주 만났다. ‘충격 고로케’의 비난을 받으며 살아가는 온라인 편집국 성원들의 모습이 떠올랐고, 조사와 성찰 그리고 열띤 토론을 위한 여유를 갖지 못하고 많게는 하루 대여섯 개가 넘는 뉴스를 생산해야 하는 기자의 모습이 보였다. 디지털 역량은 배울 방법 없이 대학 생활을 마치고 기자로 취직해 홍조를 띠며 기뻐하는 제자의 얼굴이 떠올랐고, 공채 기자 중심의 질서에 상처받은 마음이 보였다.

혁신을 실현하는 것은 조직이다. 조직의 문화가 바뀌지 않는 한, 뉴욕타임스의 ‘스노우폴'(snowfall)과 같은 멋진 실험도 지속 가능한 혁신을 보장할 수는 없다. 가능한 모든 역량을 다해 청중을 위한 뉴스를 제작하고, 이 뉴스를 통해 비로소 청중과 대화를 시작하는 일이 가능한 언론 조직을 만드는 일, 이것이 혁신이다.

만약 이것이 불가능하다면 그 조직을 떠나 저널리즘 혁신을 위한 새로운 조직을 만다는 일이 어쩌면 한국 저널리즘 혁신의 출발점일지도 모른다. 외부 경쟁자가 강력한 힘을 가져갈 때 비로소 뉴욕타임스 또한 이러한 보고서를 만들어 냈다. 한국 저널리즘 혁신에 절실한 것은 내부 혁신 노력보다는 내부 혁신을 자극할 강력한 외부 혁신 저널리즘의 출현이다.

저널리즘을 혁신하라, 더 멋진 실패를 위해!

사뮈엘 베케트(Samuel Beckett)는 1983년 산문 ‘최악을 향하여(Worstward Ho)’에서 다음과 같이 이야기한다.

“늘 시도했다. 늘 실패했다. 괜찮아, 괜찮아.

다시 시도하자. 다시 실패하자. 더욱 멋지게 실패하자.”

“Ever tried. Ever failed. No matter.

Try again. Fail again. Fail better.”

저널리즘을 혁신하는 일, 고단하고 쉽지 않은 길임이 분명하다. 성공을 보장할 수도 없다. 아니 실패할 가능성이 더욱 크다. 그러나 실패는, 실패로 이어지는 시도는 최소한 시도를 가능케 했던 아이디어가 맞는지 틀리는지는 교훈으로 돌려준다. 또한, 호기심을 채우는 작은 시도의 공간으로, 무언가를 만들고자 하는 욕구를 실험하는 공간으로 인터넷보다 좋은 곳은 없다.

성공만을 좇는 저널리즘의 역사는 우리가 열정을 다해 참여한 진심 어린 프로젝트를 기록하지 않을지도 모른다. 그러나 이제 막 시작한 혁신 저널리즘의 역사는 성공뿐 아니라 실패를, 열광만이 아닌 좌절을 함께 기록할 것이다. 좌절을 두려워하지 않은 우리의 용기를, 더욱 멋지게 실패할 우리의 도전을 기억할 것이다.

멋진 기사 고맙습니다.

어떤 분이 쓰신 글인가 했더니 역시 강정수 이사님이시군요. 오픈넷 아카데미에서 좋은 강의 잘 들었었습니다. 좋은 기사 잘 봤습니다. 감사합니다!

멋진 기사 감사합니다!

미디어에만 해당되는 이야기가 아니라 혁신이 필요한 모두에게 insight를 주는 내용입니다. 감사합니다.