[box type=”note”]슬로우뉴스는 그동안 공인인증서와 액티브엑스 문제를 여러 차례 다뤘습니다. 오픈넷의 김기창 교수는 더 오래전부터 이 문제에 매달렸죠. 창조경제연구회는 IT 기업의 반대 서명을 받기도 했습니다. 전문가 입장에서, 사용자 입장에서, 사업자 입장에서 많은 이들이 현재의 공인인증서 시스템을 비판하고 대안을 내고 변화를 촉구했지만, 정부는 아무런 대꾸를 하지 않았습니다.

3월 21일 열린 ‘제1차 규제개혁장관회의 및 민관합동 규제개혁점검회의’에서 박근혜 대통령은 한국과 중국에서 최근 흥행에 성공한 드라마를 언급하며 중국인들이 결제를 하지 못한다고 말했습니다. 일국의 대통령이 많은 국민의 오랜 불편보다는 구매력이 큰 외국인의 불편에 더 귀를 기울이는 것 같아 서글프기도 하지만, 지금이라도 이런 이야기가 나오는 게 다행입니다.

많은 네티즌은 이에 ‘드디어 공인인증서, 액티브엑스가 없어지는 거냐’며 좋아합니다. 하지만 슬로우뉴스는 오래전부터 관련 기관이 공인인증서를 없앤다, 없앤다 말로만 실행하는 척 언론 플레이를 하면서 계속 유지해온 사실을 잘 알고 있습니다. 말 한마디로 쉽게 없어지지 않을 문제입니다. 그 때문에 계속해서 문제를 제기합니다. (편집자)[/box]

공인인증서는 왜 사라지지 않는 것일까?

공인인증서 문제도 해결하지 못하면서.. 무슨 규제를 푼다고. 안 믿슴다.

— Sean Shin (@zetlos) March 19, 2014

공인인증서가 쓰기 불편하다거나 혹은 오히려 보안에 취약했다는 논리도 끊임없이 전개되고 있지만, 전혀 통하지 않는다. 왜냐하면, 이 명제란 실제 다른 ‘과학기술’과 마찬가지로 의외로 절대적 입증이란 불가능하기 때문이다. 그리고 그 입증의 권한은 전문가에 위임되고 그 전문가는 정부가 선정한다. 이른바 어용(御用)의 구조다.

허나 실제로 ‘더럽고 귀찮은’ 국지적 특이성 덕에 해킹을 안 한 글로벌 해커가 한 명이라도 존재했다면, 이 제도는 그 기능을 다 했다 주장할 수도 있다. 알 수 없는 일이다. 따라서 논쟁의 평행선은 10년 넘게 지속 중이다.

그런데 이런 예를 들어 보자.

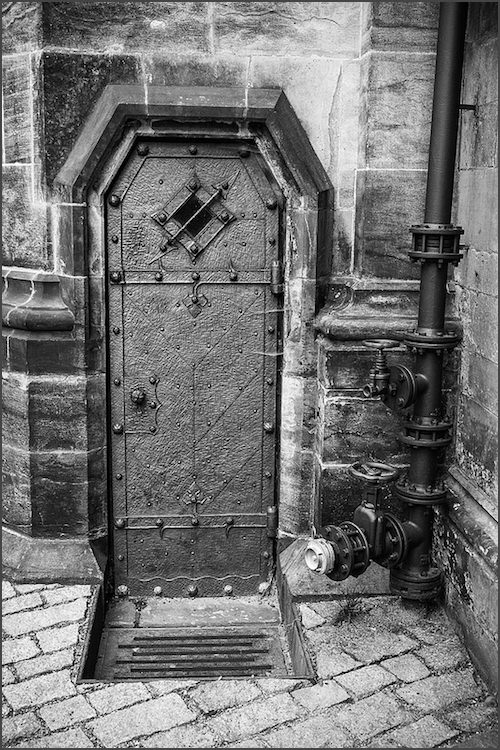

집집마다 300kg의 강철문을 달기로 했다고 하자. 목재는 언감생심, 알루미늄도 안되고, 300kg보다 모자라서도 안 된다. 모든 집에는 300kg의 강철문을! 실제로 300kg의 위압감은 도둑을 귀찮게 했을 수도 있다. “하하하, 어느 누구도 현관으로 들어올 수는 없었어!” 라며 철강회사와 창호회사와 규제 당국은 기뻐했지만, 이미 도둑들은 다른 창문으로 넘어다니고 있었고, 300kg의 무게 덕에 건물의 구조는 뒤틀리고 있었으며, 문을 달기 부담되어 신축건물도 생기지 않게 되었다.

미장원을 개업하려 했더니 300kg 철문 설치공문이 온다. 당국은 300kg의 산업이 일군 철 생산량만 홍보하기 바쁘고, 그 덕에 사라진 기회의 가치와 분산된 사회적 비용에 대해서는 취합하지 않는다. 그리고 그 도시에는 아무도 열고 싶지 않은 300kg의 철문이 달린 오래된 유령 건물만이 남아 있게 된다.

모든 효과에는 비용이 있다. 그러나 어떤 효과만이 절대적 가치로 선언되고, 그 비용은 계산되지 않는다. 이 부조리가 한국 사회에서 수시로 목격되고 있다. 공인인증서 문제는 사실 이 부조리의 플랫폼, 관제담합의 상징인 것이다.

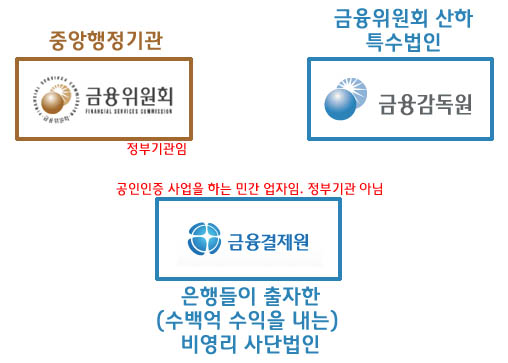

각 중앙부처는 관할하에 산하단체를 두고, 이들을 사실상 독점 하청 상태로 운영한다. 그리고 여기에는 다시 관변의 민간 업체가 하도급으로 배치되며 다시 이를 굳히는 아교풀처럼 어용 교수들이 논리를 강화해준다. 그리고 이 굳어 버린 담합의 구조는 관료 자신의 자리를 지켜줄 보루이며 후일 낙하산이 착륙할 안식처가 될 수도 있다.

공인인증서는 빙산의 일각에 지나지 않는다. 문제의 본질은 비용 대 효과를 도외시한 규제로 300kg 철문을 사회 곳곳에 찍어내는 구태의연이 세금과 공복에 의해 온존하며, 새로운 혁신은 물론 기존의 시민 생활을 방해하고 있지만 이를 10년 이상 자신 있게 방치할 수 있었던 한국사회의 관치사회주의적 성향에 있는 것이다.

공인 인증서가 사라지지 않는것중 다른곳에서 가장 언급을 안하는것이

법때문입니다

사실 이걸 이해 하자면 금용실명제 까지 거슬러 올라가야 하죠