[슬로우폴리시] 서버는 싱가포르에, 광고 매출도 싱가포르 사업소득… 네이버 법인세율은 7.4%, 구글코리아는 0.3% 미만. (⌚6분)

“글로벌 플랫폼 기업은 국내 자산을 이용해 막대한 부를 챙기면서도 세금이나 사회적 책임은 철저히 외면하고 있다.”

가천대 경영학부 교수 전성민의 문제 의식이다. 글로벌 빅테크 기업이 한국에서 수조 원의 매출을 올리고도 법인세는 제대로 내지 않는다는 것이다.

국민의 검색 데이터, 소비 패턴, 위치 정보 등 국내 자산을 이용해 벌어들인 수익이 해외로 이전되어 조세피난처를 경유하면 자금 추적 자체가 어렵다.

최근 전성민과 강형구(한양대 경영대학 교수)는 글로벌 빅테크 기업들의 조세 회피 규모를 연구하고 있다.

이게 왜 중요한가.

- 글로벌 빅테크 기업들의 ‘세금 회피’ 의혹을 뒷받침하는 연구다.

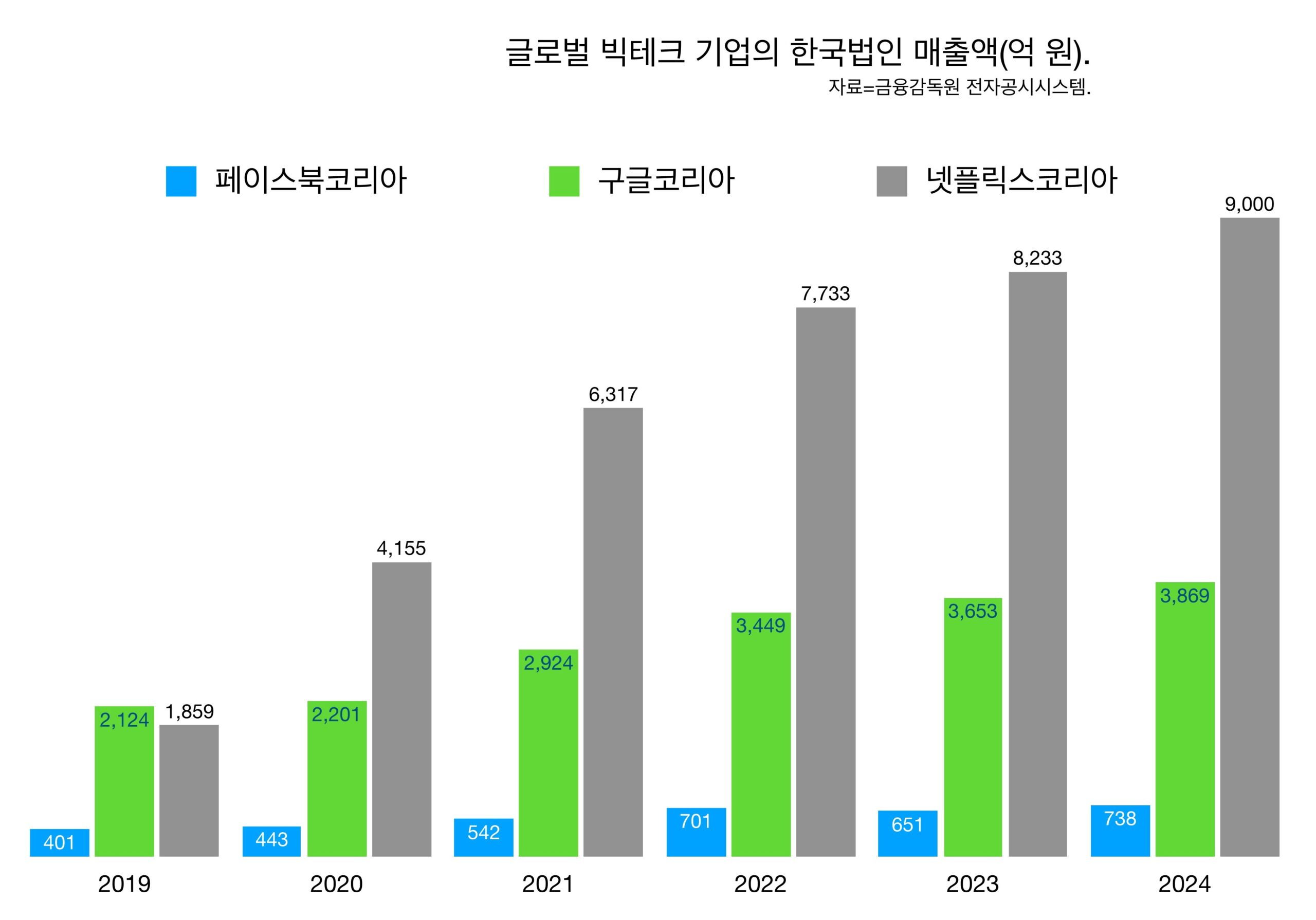

- 전성민과 강형구가 2023년 발표한 논문(글로벌 플랫폼이 국내 경제에 미치는 영향 연구: 구글 매출 추정 및 세원잠식 사례연구를 중심으로)을 보면, 구글의 2021년 국내 매출은 4조~9조 원, 납부해야 할 세금은 3906억~9131억 원 수준이었다. 구글코리아가 2021년 매출이 2900억 원이라 신고하고 130억 원의 세금을 납부한 것과 큰 차이가 있다.

- 최근 전성민과 강형구는 구글코리아, 넷플릭스코리아, 페이스북코리아가 각각 발표한 경제 효과 보고서에 기반하여 각 기업의 20년치 매출액과 법인세 규모를 추정했다.

- 연구 결과를 보면, 2004년부터 2024년까지 21년간 구글코리아의 누적 매출은 최대 237.3조 원, 최소 96.7조 원으로 추산된다. 여기에 국내 포털 네이버의 평균 법인세율(7.4%)을 곱하면, 구글코리아가 내야 할 법인세는 최대 17.56조 원, 최소 7.16조 원에 달한다.

- 같은 조사 방법으로 넷플릭스코리아를 살펴본 결과, 2016년부터 2024년까지 9년간 매출액은 최대 18.94조 원, 최소 9.85조 원에 달했다. 법인세 규모도 최대 1.33조 원, 최소 6895억 원으로 산출됐다.

- 2011년부터 2024년까지 14년간 페이스북코리아의 매출액은 최대 18.66조 원, 최소 9.33조 원으로 추정된다. 법인세 규모도 최대 1.31조 원, 최소 6643억 원으로 계산됐다.

빅테크 한국 법인 매출은 본사로 흐른다.

- 12일 국회 세미나(‘국내 지도 데이터의 해외 이전, 국내 산업에 미치는 영향’) 발제자 전성민은 “빅테크 기업의 한국법인은 본사에 송금을 통해 매출을 이전한다”고 지적했다.

- 페이스북코리아는 ‘국내광고 총 판매액’(A)에서 ‘광고 매입 비용’(B)을 뺀 ‘광고 재판매 수익’(A-B)만 한국 정부에 신고하고 있다. 페이스북코리아는 모회사인 메타로부터 ‘광고 공간’을 구매해 국내 광고주에게 재판매한다. 광고 공간은 웹사이트나 앱에서 광고가 실제 노출될 수 있는 영역을 뜻한다. 광고 매입 비용은 아일랜드 법인에 송금된다.

- 광고 공간을 구매하는 ‘광고 매입 비용’이 높다 보니 국내 신고 매출은 줄어들 수밖에 없다. 실제 지난해 페이스북코리아 감사 보고서를 보면 광고 총 판매액은 9545억 원인데, 광고 매입 비용은 9055억 원이다. 고작 490억 원만 한국 정부에 신고했다.

- 이런 방식으로 지난 5년간(2020년~2024년) 페이스북코리아가 한국에서 거둬들인 광고 총 판매액은 약 3.3조 원. 이 가운데 대부분인 3.2조 원이 아일랜드 법인으로 송금됐다. 국내 신고 수익은 1700여억 원에 불과했다.

애플코리아, 우아한형제도 본사에 배당금 쏜다.

- 넷플릭스코리아도 한국 수익 대부분을 한국 정부에 신고하는 대신 미국에 송금한다. 판매 방식은 넷플릭스 본사에서 구독 멤버십을 구매한 뒤 국내 구독자들에게 재판매하는 구조다.

- 2024년 넷플릭스코리아는 본사의 구독 멤버십을 7324억 원에 구입해 국내 구독자들에게 8983억 원에 재판매했다. 한국 정부에 신고한 수익은 1658억 원(8983억 원—7324억 원)뿐이다.

- 애플코리아는 배당 형태로 본사로 수익을 이전한다. 본사에 송금한 배당금은 2020년 9809억 원, 2021년 1243억 원, 2022년 1129억 원, 2023년 3215억 원이었다. 넷플릭스코리아의 경우 2023년 280억 원, 2024년 95억 원을 본사에 배당으로 송금했다.

- 우아한형제들 역시 2023년 3.4조 원의 수익 가운데 12% 가량인 4127억 원을 본사에 배당으로 송금했다. 우아한형제들은 배달 플랫폼 배달의민족을 운영하고 있으며, 이들의 모기업은 독일의 음식 배달 플랫폼 기업인 딜리버리히어로(DH)다.

‘기부금 0원’ 사회 환원은 미미하다.

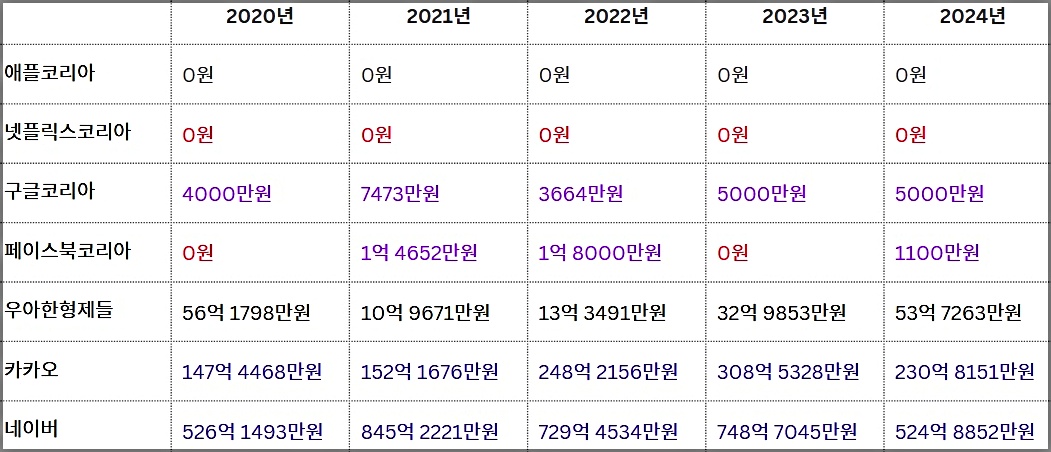

- 반면, 글로벌 빅테크 기업들의 사회 환원은 미미하다는 지적이다. 전성민은 “기부금에 매우 인색하다는 게 공통점”이라고 했다. 지난해 구글이 낸 기부금은 5000만 원, 애플은 ‘0원’이다. 네이버와 카카오가 각각 500억 원, 200억 원을 낸 것과 대비된다.

- 구글코리아, 페이스북코리아의 5년간(2020년~2024년) 기부금은 각각 2억6000만 원, 2억4000만 원 수준에 그쳤다. 같은 기간 애플코리아, 넷플릭스코리아는 0원이었다.

- 전성민은 “해외 빅테크 한국법인은 국내에서 거두는 막대한 수익과 이에 따라 부담할 법인세를 축소하고 있다”며 “기부금 등 사회 공헌 규모도 미미한 수준”이라고 비판했다.

- 현행 법인세법에 따르면, 외국계 기업의 경우 본사 소재 국가와 조세 조약에 따라 한국에서 거둔 순이익만 법인세 대상으로 삼는다. 글로벌 빅테크 기업이 세금 회피를 위해 매출 원가를 부풀리거나 수수료 명목으로 이익을 본사로 넘기는 꼼수를 부리는 이유다.

법원 “구글코리아 법인세 1540억 부과 취소하라.”

- 글로벌 빅테크 기업들은 정부의 과세에 불복하며 법원의 판단을 요구하고 있다. 적지 않은 사회적 비용이 뒤따르고 있는 것이다. 하나의 사례가 있다.

- 구글코리아는 2016년 9월부터 2018년 12월까지 국내 온라인 광고 등 매출액 1조5112억 원 중 영업이익, 경비 등을 차감한 9751억 원을 구글 아시아태평양지역본부(싱가포르 법인)에 송금했다.

- 2020년 서울지방국세청은 구글코리아에 대한 세무조사 결과 구글코리아와 싱가포르 법인이 라이선스 계약에 해당한다며 9751억 원을 국내 과세 대상이 되는 ‘싱가포르 법인의 사용료 소득’에 해당한다고 판단, 구글코리아에 1539억 원의 법인세 및 지방소득세를 부과했다. 구글코리아는 2023년 5월 서울행정법원에 법인세 등 징수 처분 취소소송을 제기했다.

- 사용료 소득은 외국 법인이 특허권, 저작권, 상표권, 디자인, 노하우, 산업·상업상 정보 등과 같은 무형자산 및 권리를 한국 법인이 사용하게 해주고 거둬들이는 로열티 등의 대가를 말한다. 이 경우 한국 법인은 외국 법인에 사용 대가를 지급할 때 원천징수 의무가 생긴다. 구글코리아가 소득 일부를 세금으로 떼고 송금했어야 했다는 것이다.

- 구체적으로 보면, 서울국세청은 △구글코리아가 싱가포르 법인으로부터 이용 허락을 받은 구글 애즈(Google Ads·구글이 온라인 광고 서비스를 제공할 목적으로 만든 컴퓨터 프로그램)의 사용 대가 내지 컴퓨터 프로그램 저작물의 사용 대가에 해당한다는 점 △구글코리아가 온라인 광고 사업에 사용한 구글의 이용자 행태 정보는 지식 경험에 관한 정보 및 노하우에 해당한다는 점 등을 이유로 사용료 소득에 해당한다고 주장했다.

- 반면, 구글코리아는 한국과 싱가포르가 체결한 조세 조약에 따라 과세 대상이 되지 않는 싱가포르 법인의 사업 소득이라는 입장이었고, 1심 법원은 지난 1월 구글코리아의 손을 들어줬다.

- 재판부는 “우리나라가 싱가포르와 체결한 조세 조약 및 법인세법상 사용료 소득은 ‘저작권’을 전제로 하는데 구글코리아가 저작권을 부여 받았다고 볼 수 없고, 저작물 이용 허락을 받았다고 볼 수도 없다”며 “구글코리아는 광고 서비스에 필요한 데이터센터 등 물적 설비를 보유하고 있지 않고, 온라인 광고를 제공하는 주체는 싱가포르 법인인 점 등을 종합하면, 지급금(9751억 원)은 컴퓨터 프로그램의 사용 대가 또는 저작권의 사용 대가에 해당한다고 보기 어렵다”고 판시했다.

- 구글코리아가 싱가포르 법인으로부터 이용자 행태 정보를 제공 받았다는 걸 인정할 증거가 없다고도 했다. 지급금이 지식과 경험에 관한 정보, 노하우에 대한 대가도 아니라는 것이다.

- 법원은 구글코리아에 부과된 1539억 원의 세금을 모두 취소했다. 현재는 서울고등법원에서 항소심이 진행 중이다. 구글코리아의 신청이 일부 인정돼 1심 판결문 열람이 제한된 상태다. 판결이 확정되면 구글이 국내에서 버는 수익에 과세하기 더 어려워질 전망이다.

전망: 글로벌 빅테크 기업 규제 요구 커진다.

- 글로벌 빅테크 등 다국적 기업의 조세 회피에 이행강제금을 부과하는 법안이 지난 2월 국회를 통과했다. 글로벌 빅테크 기업들이 과세 당국의 자료 제출 요구를 거부하는 행태에 철퇴를 내린 것이다. 납세를 외면하고 버티다가 소액 과태료로 뭉개는 꼼수가 근절될지 관심을 모은다.

- 국내 플랫폼 시장의 경제 질서를 바로잡아야 한다는 목소리가 국회에서 커지고 있다. 민주당 의원 민병덕은 8일 “2000년대 초 구글과 페이스북의 국내 진출부터 2010년대 넷플릭스까지, 한국 소비자들이 창출한 가치는 글로벌 본사로 유출됐고, 우리는 이를 ‘혁신’이라는 이름 아래 방치해 왔다. 이제는 조세 회피 구조를 바로잡고 디지털 주권을 회복해야 할 때”라며 디지털세 필요성을 강조하기도 했다.

- 전성민은 “구글코리아와 넷플릭스코리아는 연간 매출 추정치로만 보면 우리나라 상법에서 대기업으로 규정하는 ‘자산총액 연간 2조 원 이상인 상장회사’로 간주해도 무리가 없다. 내국 기업과 형평성을 고려할 때 대기업에 걸맞은 세금 부담이 필요하다”고 강조했다.

- 한편, 미 대통령 트럼프는 외국 정부가 미 기업에 부과하는 디지털세, 벌금 등 규제 정책을 관세로 대응하도록 지시한 바 있다. 미국과 상호 관세 협상을 앞둔 시점에서 한국 정부는 몸을 잔뜩 웅크린 모양새다.