2013년을 되돌아보자. 당시 스마트폰 시장은 기록적인 성장을 이어갔고 모바일의 가능성에 모두가 심취해 있었다. 모바일은 모두에게 너무나도 넓은 기회의 땅이었고, 하루가 다르게 우리의 삶을 바꿔놓고 있었다. 특히 스마트폰은 서서히 우리의 삶에 스며들어 센서를 통해 모든 움직임을 읽어 들이고 있었고, 이에 따라 몸에 착용하는 이른바 ‘웨어러블 컴퓨팅’이 포스트 스마트폰의 핵심으로 주목받고 있었다.

과연 헬스케어 웨어러블 기기의 시대는 끝났나

많은 기업이 시장에 뛰어들었고, 나이키 퓨얼밴드를 비롯해 조본, 핏빗 등 피트니스 밴드와 페블, 갤럭시 기어 등 스마트워치가 세상에 쏟아졌다. 웨어러블 기기는 운동 부족에 시달리는 현대인들에게 운동에 대한 동기를 부여하고, 질병에 대한 징후를 미리 파악해서 알려주는 등 우리 삶의 질에 대한 변화를 가져올 것이라는 기대를 떠안고 빠르게 성장했다.

하지만 불과 3년 정도 지난 지금, 웨어러블 기기는 그 존재 여부 자체를 의심받을 정도로 분위기가 가라앉았다. ‘웨어러블은 끝났다’는 공격적인 이야기까지 나온다. 신제품은 부쩍 줄었고, 사람들의 손목에도 하나둘씩 원래의 일반적 시계가 돌아오고 있다. 웨어러블 기기로서 귀걸이, 반지, 심지어 콘택트렌즈까지 그 범위가 빠르게 확장되던 시기와는 전혀 다른 분위기다. 과연 웨어러블 기기는 그 수명을 다한 것일까.

기술보다 기대가 먼저 만들어낸 ‘웨어러블의 시대’

현재 우리가 쓰고 있는 기술들의 상당 부분은 과거 영화나 소설에 나오던 장면들에서 찾아볼 수 있다. 사람 몸에 입는 기기들 역시 단골 소재다. 그중에서도 ‘전격 Z 작전’의 주인공 마이클이 시계를 이용해 키트를 부르는 장면은 그 자체로 많은 것을 시사하며 아직도 꾸준히 입에 오르내리고 있다.

마이클의 시계는 그 자체로 하나의 웨어러블 기기다. 차량과 통신 기능을 갖췄고, 긴급 상황을 외부에 전달하기도 하며, 자체 음성 인식이 들어가 있다. 차량은 인공지능으로 대화를 나누는 챗봇과 스스로 목적지를 찾는 자율주행 기술을 탑재하고 있다. 영화에서는 구체적인 기술 구현 방법까지 이야기하고 있진 않지만, 시간이 지나 기술의 발전으로 서서히 그 구현 방법을 하나씩 찾아내고 있다. 하지만 진정한 문제는 어떤 기술이 준비되어 있으며, 이 기술로 기기를 만들면 어떻게 쓸 것인가에 대한 시나리오를 찾아내는 데에 있다.

웨어러블 기기를 만드는 기술의 핵심은 저전력 마이크로프로세서와 센서 기술에 있다. 제조사들이 웨어러블 기기를 만들면서 가장 어려워하는 것이 바로 전력 문제다. 몸에 착용해야 하므로 크기와 무게에 제한이 있다. 성능과 배터리, 이 둘을 모두 만족하게 할 기술이 근본적으로 필요했고, 이 기술이 적용될 폼팩터, 그러니까 최종적인 기기의 모습도 고민해야 했다.

수많은 난제에도 불구하고 기술에 대한 준비는 착실히 이뤄졌다. 그 뿌리는 역시 스마트폰 기술이었다. 2012~2013년은 그동안 기기 뒤에 가려져 있던 저전력 프로세서 기술이 꽃을 피운 시기다. 스마트폰 성능과 직결되는 ARM의 프로세서 설계 구조에 관해 관심을 가졌고, 그동안 설계도로만 존재하던 기술들에 삼성전자, TSMC 등 반도체 설비 기업들이 달려들면서 실제로 고성능 칩들이 시장에 나오기 시작했다. ARM과 인텔은 고성능뿐 아니라 초저전력 프로세서를 만드는 기술에 집중적으로 투자했다.

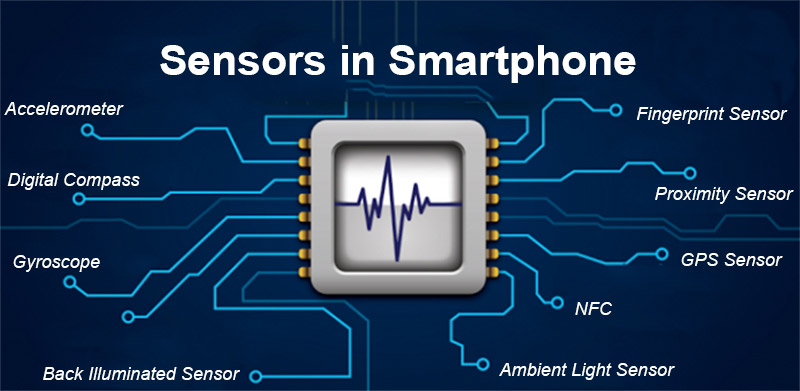

센서 시장도 급격히 성장했다. 스마트폰은 하나의 센서 집약체이다. 아무리 스마트폰의 성능이 낮아도 조명, 가속도, 중력 센서 정도는 기본적으로 갖추고 있다. 여기에 제품에 따라 온도, 습도를 재고, 고도를 읽을 수 있는 센서가 더해지며 점점 다양한 센서에 대한 실험이 거듭되었다. 무엇보다 스마트폰 시장의 폭발적 성장으로 기기에 들어갈 수 있는 센서의 종류가 늘어나고, 크기가 작아졌으며 무엇보다 비용이 낮아졌다. 기술적 토대는 어느 정도 갖춰진 셈이다.

여러 실험은 스마트폰으로부터 시작됐다. 스마트폰의 성능이 높아지고, 센서가 늘어나면서 처리할 수 있는 정보가 늘어나기 시작했다. 대표적인 것이 운동량 측정이었다. 각종 센서에 위치 정보를 더해 운동량을 계산하는 앱들은 이미 스마트폰 초기에 나와 있었다. 나이키 플러스나 눔, 런타스틱 같은 앱이 대표적이다. 사람들은 스마트폰을 피부에 직접 닿은 상태로 지니고 다니지는 않지만, 24시간 몸에 지니고 있는 기기이므로 사실상 착용하고 있다고 봐도 무방하다.

하지만 하나의 장벽이 있었다. 배터리다. 수많은 센서를 장시간 늘 제어하기에는 스마트폰의 프로세서 가용률이 너무 높았고, 이는 곧바로 전력 소비로 이어졌다. 이에 따라 등장한 것이 센서 전용 마이크로 프로세서다. 대표적으로 아이폰에 탑재된 ‘M’ 프로세서다. 아주 낮은 전력으로 센서 정보만 전용으로 관리하는 프로세서로서 스마트폰 성능과 배터리에 영향을 줄이면서 운동정보를 실시간으로 처리할 수 있는 칩이다.

이러한 수많은 기술적 애로와 발전을 거듭하며 비로소 운동량을 측정하는 웨어러블 기기가 세상에 나올 채비를 마쳤다. 사실 이미 스마트폰이 나오기 전부터 LG전자와 소니는 휴대폰과 통신해서 알림이나 메시지를 확인할 수 있는 기초적인 웨어러블 기기를 내놓았던 바 있다. 하지만 웨어러블 기기 그 자체만으로는 사용 당위성을 설득하기 어려웠다. 결국, 헬스케어가 따라붙기 시작했다.

웨어러블 기기, 그리고 스마트워치의 역할

최근 웨어러블 기기는 그 기세가 한풀 꺾인 게 사실이다. 인기가 예전 같지 않고 신제품도 썩 눈에 띄지 않는다. 무엇보다 운동에 대한 습관을 바꿔 놓는 데에 실패했고, 계속 지적되던 디자인과 배터리 문제는 아직도 시원스레 해결됐다고 말하기 어렵다.

특히 2016년 들어 시계 형태의 웨어러블 기기는 1년 전과 비교해도 신제품이나 새로운 기술의 등장이 부쩍 줄어든 게 사실이다. 가장 예민한 것은 스마트워치다. 손목은 웨어러블 기기가 접근하기 가장 쉬운 부분이나, 동시에 손목에 무엇인가를 채운다는 것 자체가 기업들에 가장 어려운 일이기도 하다.

스마트워치의 가능성을 열었던 ‘페블’이 최근 ‘핏빗’에 인수된 사건은 직접 웨어러블 기기 시장의 위기와 맞물려 해석된다. 게다가 핏빗은 페블의 제품과 브랜드 등을 제외하고 소프트웨어 기술만 샀다. 웨어러블 컴퓨팅의 가능성은 인정하지만, 제품으로서의 가치는 알 수 없다는 이야기로 풀이되고 있다.

안드로이드 웨어로 스마트폰용 스마트워치 시장을 이끈 구글 역시 그 명맥은 유지하고 있으나 사업에서 손을 뗀다는 소문이 들리고 있다. ‘태그호이어’나 ‘파슬’ 등 시계 전문 브랜드들도 올해 초까지 안드로이드 웨어 기반의 스마트워치들을 내놓았지만, 하반기 들어서는 분위기가 시들해졌다. 실제로 IDC가 발표한 자료에서도 올 2분기 기준 스마트워치의 판매량은 전년 대비 27%가량 줄었다.

애초 스마트워치가 주목받았던 이유에는 패션의 역할이 컸다. 단순히 심미성뿐만 아니라 ‘스마트워치를 차고 있다’는 것 자체가 갖는 상징성이 있었다. 결국, 스마트워치가 가는 방향성은 크게 두 가지로 나뉘기 시작했다.

하나는 웨어러블 기기를 하나의 작은 스마트폰으로 해석하고 그 자체를 고도화시키는 것이었다. 더 좋은 프로세서를 넣고 앱 생태계를 확장하는 게 중요한 일이었다. 통신도 중요했기 때문에 그 자체로 LTE 통신까지 맡는 제품들이 주목받기 시작했다. 그러니까 스마트폰이 없어도 쓸 수 있는 독립 기기로서의 역할을 갖는 것이다.

삼성전자의 기어S가 대표적이다. 삼성전자가 꿈꾸는 웨어러블 기기는 시계의 모습을 갖추되, 그 안의 시스템은 또 하나의 갤럭시를 표방했다. 타이젠 운영체제를 기반으로 다양한 응용 프로그램 라인업을 갖추는 게 핵심이었다. 이 방법은 그 자체로 어느 정도 자리를 잡았다.

삼성도 초반에는 헬스케어를 중요하게 여겼으나, 최근에는 그 역할보다도 스마트워치 그 자체의 가치를 더 중요하게 생각하고 있다. 이는 비단 삼성전자만의 생각은 아니다. 헬스케어 영역은 웨어러블 기기가 막상 접근하기엔 쉽지 않다는 생각이 시장 전체에 퍼지고 있다.

스마트워치나 피트니스 밴드 등 주목받던 형태의 웨어러블 기기가 헬스케어 영역에서 서서히 관심을 잃어가고 있는 배경은 ‘데이터의 활용’에 있다. 센서를 통해 얻어지는 정보는 많은데, 그 데이터가 정보의 역할을 하지 못하기 때문이다. 걸음 수나 운동량을 측정하는 게 웨어러블 기기의 전부는 아니다. 그건 이미 만보기를 비롯해 운동 전용 스마트워치들이 더 잘하고 있다. 시장이 원한 것은 그보다 더 나은 뭔가가 필요했다.

헬스케어, 결국 플랫폼 전쟁

돌아보면 애플과 애플 워치가 보는 방향성은 조금 다르다. 애플 워치는 스마트워치 중에서 성공한 사례로 볼 수 있다. 애플 워치가 처음 등장했을 때의 반응 중 하나는 ‘애플이 만든 스마트워치도 그 역할은 다르지 않다’는 것이었다. 시계의 외형에 앱을 통해 운동량을 측정하고 심장박동수를 재는 것 정도였다. 기존 제품들과 크게 다르지 않아 보였기 때문에 ‘애플도 웨어러블 기기를 푸는 방법은 다르지 않다’는 인상을 남겼다.

애플은 헬스케어를 애플 워치라는 하나의 웨어러블 기기에 가두지 않았다. 애플은 애플 워치와 함께 ‘건강’ 앱을 내놓았는데 이는 애플 워치로부터 받는 건강 정보 외에 여러 센서에서 생성되는 정보들을 함께 받는다. 다양한 앱과 액세서리를 통해서도 정보를 헬스 앱에 모을 수 있다. 이 정보는 각 국가의 의료 환경과 의료법에 따라 EMR(Electronic Medical Record; 전자의무기록)[footnote]EHR(Electronic Health Record; 전자건강기록)이라고도 한다.[/footnote] 서비스로 활용된다.

미국의 경우 에픽시스템과 파트너십을 맺어 존스 홉킨스, 마운트 사이나이(Mount Sinai), 클리블랜드 클리닉 등이 헬스킷(HealthKit)의 EMR을 의료에 직접 활용한다. 정보를 모으는 게 중요한 게 아니라 어떻게 활용할지가 더 중요하다는 것을 시사한다.

애플은 2015년 ‘리서치킷(ResearchKit)’이라는 프레임워크도 발표한다. 이는 임상 실험과 연결된다. 자폐, 흑색종, 간질 등 특정 질병을 앓고 있는 환자들의 상태를 꾸준히 체크할 수 있다. 얼굴 사진을 찍어 자폐증을 추적하거나 스마트폰의 동작 센서를 이용해 운동 신경에 대한 정보를 얻는 것이다. 애플은 애플 워치뿐 아니라 아이폰 그 자체로 연구에 활용할 정보를 수집하는 기기가 되는 셈이다.

https://www.youtube.com/watch?v=Be38JI5d6wk

이 때문에 애플의 생태계는 느리고 눈에 직접 띄지는 않지만 확실한 목적을 향해 움직이고 있다. 덱스컴(Dexcom)은 애플의 웨어러블 기기 생태계를 두루 활용하는 사례로 꼽을 만하다. 혈당을 측정하는 센서를 만드는 회사다. 패치 형태로 된 센서를 배에 붙이면 통증 없이 미세하게 혈액을 채취해 혈당을 체크한다.

이 혈당 기록은 건강 앱의 데이터로 쌓이고 꾸준히 관리된다. 또한, 이 기록을 바탕으로 혈당 정보를 병원 혹은 보호자에게 실시간으로 알려주어 긴급 상황에 대비할 수 있도록 한다. 애플 워치에도 연동되어서 혈당에 변화가 생기면 적절한 조치를 할 수 있도록 알려준다.

결국, 덱스컴의 사례는 웨어러블 기기를 통한 헬스케어의 한 방향성으로 볼 수 있다. 센서 정보와 데이터 분석, 그리고 이를 이용한 적절한 서비스가 따라붙는 하나의 플랫폼 형태로 이뤄져야 한다는 점이다. 단순히 시계 판을 바늘에서 픽셀 기반 디스플레이로 바꾼 것으로 웨어러블 기기의 당위성을 설명할 수는 없다.

웨어러블 기기가 온전하게 하나의 건강관리 서비스로 발전하려면 시간이 더 필요하다. 웨어러블 기기의 핵심인 센서 기술은 지금도 계속해서 성장하고 있다. 우리 몸에서 얻을 수 있는 정보의 종류가 더 늘어나야 하고, 생성된 정보의 높은 정확도도 요구된다. 동시에 윤리적으로나 사회적으로 용인할 수 있는 센서 데이터에 대한 고민도 필요하다. 현재로써도 여전히 가장 좋은 방법은 마이크로칩을 몸에 심는 것이기 때문이다.

언젠가 웨어러블 기기가 자리 잡고, 더 많은 기기를 몸에 두르게 되리라는 것을 의심하지는 않는다. 다만 그게 대중적으로 언제 받아들여질 것이냐에 대한 부분, 그리고 지금 현재 기술과 사회적 분위기에서 용인될 수 있는 기기와 서비스의 형태가 어떤 것인지를 먼저 짚어야 한다. 그러기 위해서 기술과 서비스, 패션 등 다양한 분야에서 충돌이 생기는 지금의 과도기적 분위기는 나쁘지 않다.

어쩌면 폭발적인 관심이 조금 누그러든 지금 이 시점이 헬스케어와 웨어러블 기기의 상호연관에 대해 심도 있게 고찰해보고 둘의 관계를 자연스레 연결될 수 있는 밑바탕을 조성할 수 있는 좋은 시점이 아닐까 한다.

[divide style=”2″]

첫 댓글

댓글이 닫혔습니다.