“나는 ㅇㅇㅇ하려고 이런 짓까지 해본 적 있다”

몇 년 전 한 예능 프로그램은 연예인들이 출연해 자신의 독특한 경험을 공유하는 ‘있다/없다’라는 게임을 선보였다. 예컨대 A라는 연예인이 “나는 화가 난 애인의 화를 달래기 위해 이런 짓까지 해본 적 있다”며 자신의 경험을 이야기했는데 나머지 사람들 중에 비슷한 경험이 있으면 A가 벌칙을 받는 게임이다.

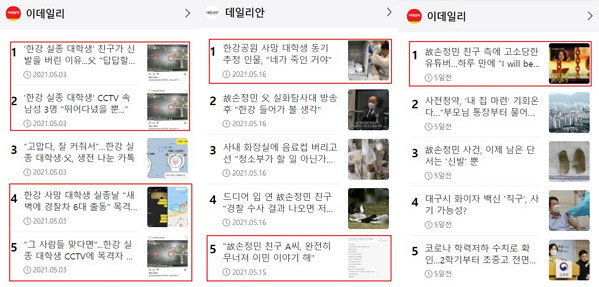

대한민국 언론도 ‘있다/없다’ 게임 중이다. ㅇㅇㅇ의 빈칸에는 ‘먹고 살려고’라는 단어가 들어가야 한다. 포털에 쏟아지는 수많은 어뷰징 기사와 기사로 둔갑한 광고와 협찬, 그리고 수많은 혁신의 시도들. 언론은 살아남기 위해 별짓을 다 하고 있다.

미디어오늘 기자들이 펴낸 신간 [뉴스가 말하지 않는 것들] (이정환 , 정철운 , 금준경 , 차현아 , 강성원 지음 | 인물과사상사 | 2016)에는 위기의 시대에서 살아남기 위해 발버둥 치는 언론과 기자들의 몸부림이 담겨 있다. 언론은 독자들에게 저널리즘과 알 권리를 이야기하며 고상한 척하지만, 사실은 먹여 살려야 할 식구가 수십, 수백 명 딸린(많게는 수천 명) 기업이다. 이런 몸부림은 뉴스에도 영향을 미친다. 하지만 뉴스에 이런 몸부림은 잘 나오지 않는다. 이 책의 제목이 ‘뉴스가 말하지 않는 것들’인 이유다.

미디어오늘 기자들이 펴낸 신간 [뉴스가 말하지 않는 것들] (이정환 , 정철운 , 금준경 , 차현아 , 강성원 지음 | 인물과사상사 | 2016)에는 위기의 시대에서 살아남기 위해 발버둥 치는 언론과 기자들의 몸부림이 담겨 있다. 언론은 독자들에게 저널리즘과 알 권리를 이야기하며 고상한 척하지만, 사실은 먹여 살려야 할 식구가 수십, 수백 명 딸린(많게는 수천 명) 기업이다. 이런 몸부림은 뉴스에도 영향을 미친다. 하지만 뉴스에 이런 몸부림은 잘 나오지 않는다. 이 책의 제목이 ‘뉴스가 말하지 않는 것들’인 이유다.

낡은 것과 새로운 것 사이

이탈리아의 철학자 안토니오 그람시는 위기를 “낡은 것은 죽어가고 있지만 새로운 것은 아직 나타나지 않은 시기”라고 정의한다. 언론이 처한 위기야말로 이 정의에 딱 들어맞는다. 모두가 지금의 수익구조로는 오래가지 못한다는 점은 알지만, 새로운 것이 나타나지 않았기에 쉽사리 혁신을 시도하지 못한다.

종이신문과 TV 뉴스의 권력은 예전 같지 않다. 조간신문으로 하루를 시작하던 아버지의 모습은 유물로 전락했다. 사람들은 더 이상 TV 앞에 앉아 9시 뉴스를 보지 않는다. 언론진흥재단 조사에 따르면 종이신문 열독률은 1996년 85.2%에서 2014년 20.2%로 뚝 떨어졌다. 20대는 온종일 종이신문으로 4.2분 동안 뉴스를 보지만 인터넷으로는 227분 동안 뉴스를 본다. 신문 편집이나 1면 기사는 더는 과거의 영향력을 발휘하지 못한다.

하지만 ‘새로운 것’은 아직 나타나지 않았다. 뉴미디어는 말 그대로 ‘NEW’(새로운) 미디어일 뿐이다. 카드뉴스가 유행하면 카드뉴스를 만들어보고, SNS로 기사를 많이 본다니까 SNS 맞춤형으로 기사를 만들기 바쁘다. 포털에 대한 종속은 새로운 엘도라도, 페이스북에 대한 종속으로 옮겨갔다. 하지만 이걸로 돈 버는 언론은 드물다. 기사에 대한 소비가 구독으로 잘 이어지지 않는다. “뉴미디어에 신경 쓴다”는 브랜드를 만드는 것 정도가 성과다. MCN이 뜬다지만 제대로 수익 내는 사업자는 아직 없다.

혁신과 안전 사이

언론은 위험한 혁신 대신 안전한 방법을 택한다. ‘낡은 것’으로 돈을 벌 수 없다면 포장만 바꿔 새로운 것으로 보이게 만든다. 아무도 보지 않는 광고 대신 기사를 가장한 광고를 만들어낸다. 광고가 모자라면 컨퍼런스나 포럼을 열어 기업 돈을 끌어당긴다. ‘뉴스가 말하지 않는 것들’은 뉴스가 말하지 않는, 뉴스가 말할 리 없는 언론기업의 장사방법을 속속들이 소개한다.

돈벌이 수단은 뉴스에 국한되지 않는다. 경향신문은 칼국수를 팔고, 조선일보는 마라톤 대회를 연다. 헤럴드미디어는 내추럴푸드 기업을 설립하고 한겨레는 카페를 열었다. 중앙일보는 자회사를 통해 인력파견, 용역업무 등 비정규직 관리업을, 또 다른 자회사를 통해 여행 사업을 하고 있다. 하지만 이런 사업 다각화가 늘 수익으로 이어지는 것은 아니다. 경쟁력이 뛰어난 기업들과 경쟁해야 한다. 사업의 다각화는 뉴스에도 영향을 미친다. 부동산에 투자한 언론이 부동산에 대해 객관적으로 보도할 수 있을까?

생존을 위한 몸부림이 결국 언론의 생명을 빼앗아 가는 역설적인 상황. 그래서 언론이 위기일수록 언론에는 ‘선(善)’이 필요하다. ‘있다/ 없다’ 게임과 유사하다. ‘화가 난 애인을 달래기 위해’ 시도한 독특한 경험을 제시해야 하지만, 애인의 화를 달래기 위해 “자살시도를 했다”는 말을 할 수는 없다. 게임이 유지되지 않기 때문이다. ‘남들에게서 없는 독특함’을 개척하면서도 ‘다 같이 웃으며 공유할 수 있는 선’을 지켜야 게임이 유지된다.

언론도 마찬가지다. 혁신을 시도해 새로운 시장을 개척하면서도 동시에 ‘언론의 선’을 지켜야 하는, 아슬아슬한 고공 곡예를 펼쳐야 한다. 이 책은 이 선을 ‘저널리즘의 복원’이라 부른다. 어떻게 하면 저널리즘의 기본원칙에 부합하는 좋은 뉴스를 계속 생산하고, 뉴스 소비자들에게 이를 전달할 수 있을지에 대한 고민에서 출발해야 한다. 스브스뉴스가 인기라지만 스브스뉴스가 SBS를 구원할 수는 없다. VR이 아무리 대세라도 VR이 뉴스를 구원할 수는 없다.

‘믿고 보는’ 브랜드 가치

이 책이 소개하는 몇 가지 성공 사례에도 ‘언론의 선’에 대한 고민이 담겨 있다. 경향신문과 노컷뉴스, YTN은 새로운 시대에 적응한 대표 사례로 꼽힌다. 경향신문 페이스북 계정 ‘향이네’는 언론사 사이트 중 빠르게 ‘좋아요’ 수를 채워나갔다. 노컷뉴스는 1년 만에 페이스북 좋아요 수를 45배 가까이 늘렸다. YTN은 페이스북 구독자수를 1년 6개월 만에 100배 가까이 늘렸다.

이들에게는 ‘좋아요’와 ‘구독자’라는 외연에 가려진 저널리즘에 대한 고민이 있다. 경향신문 향이네는 암컷을 ‘소유’하지 못한 수컷 물개는 황제펭귄을 강간한다는 충격적인 기사를 올렸다. 조회 수는 대박이 났지만 향이네는 앞으로 이런 기사는 올리지 않기로 했다. ‘선’을 지키기 위해서다.

노컷뉴스에게는 동영상이라는 콘텐츠가 있었다. 백남기 농민이 경찰의 물대포에 맞아 쓰러지는 영상은 다른 언론사보다 빨리 업로드됐고, 도달 수만 800만에 달했다. 김영삼 전 대통령 영결식에서 어린이 합창단이 추운 날씨에 외투도 없이 떨고 있는 영상은 700만에 가까운 도달률을 기록했다. 노컷뉴스는 사람들이 보고 싶어 했던 뉴스를 전달하며 ‘대박’을 쳤다.

YTN에게는 ‘제보 영상’이 있었다. 급박한 지하철 심폐소생부터 아찔했던 교통사고 순간까지, 시민이 제보한 날 것 그대로의 영상에 의미를 부여하고 스토리를 담았다.

결국, ‘좋은 이야기는 널리 퍼진다’는 믿음으로 좋은 콘텐츠를 생산하고 ‘믿고 보는’이라는 수식어가 달린 브랜드를 만들어내는 것이 새로운 시대를 맞이할 언론 혁신의 본질이다.