[슬로우리포트] 쌀이 남아 돈다는 오래 된 착각… 생산량 늘었는데도 쌀값 두 배 폭등, 수급 불안에 시스템 불신으로 가격 통제 실패. (⌚7분)

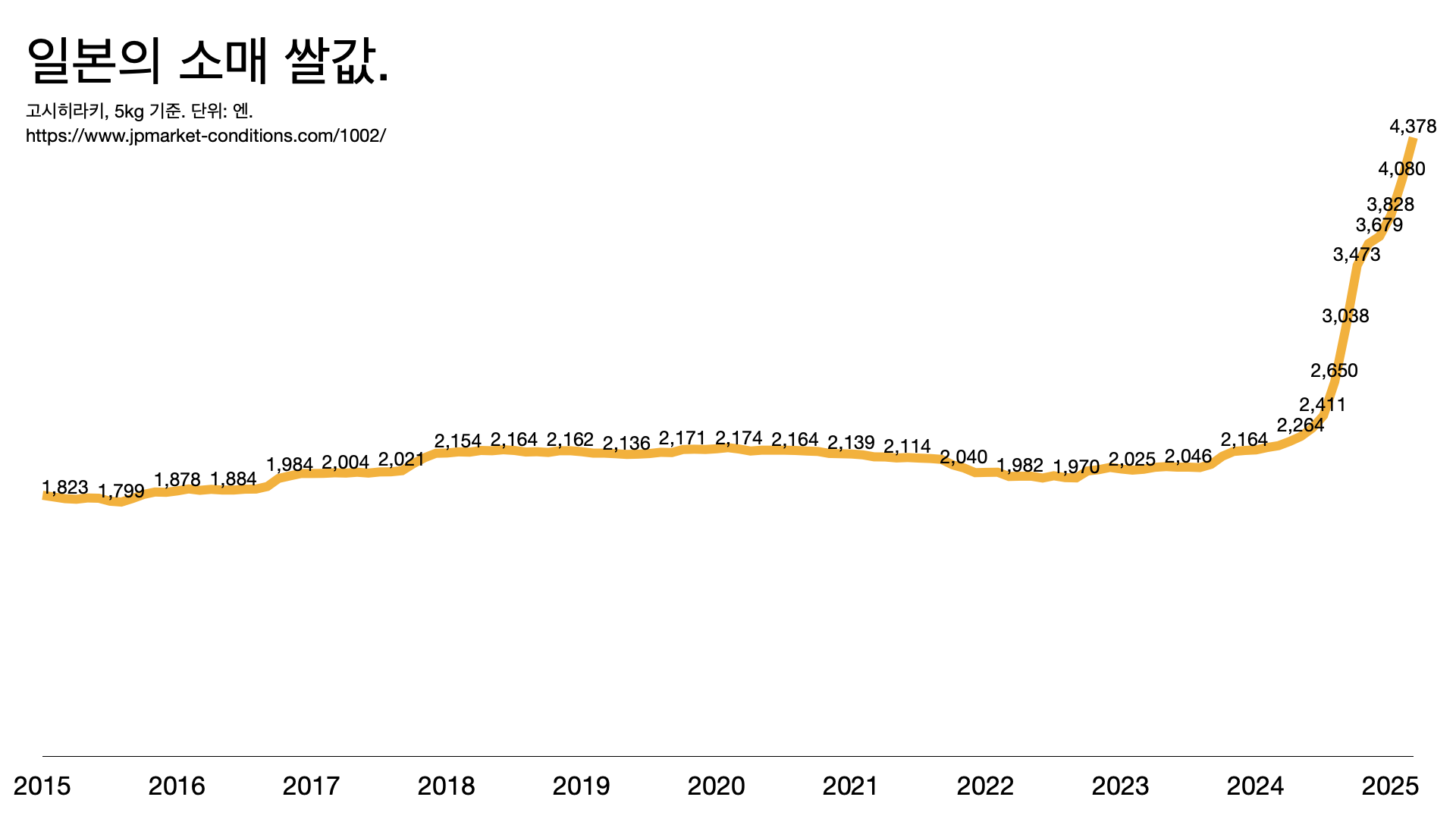

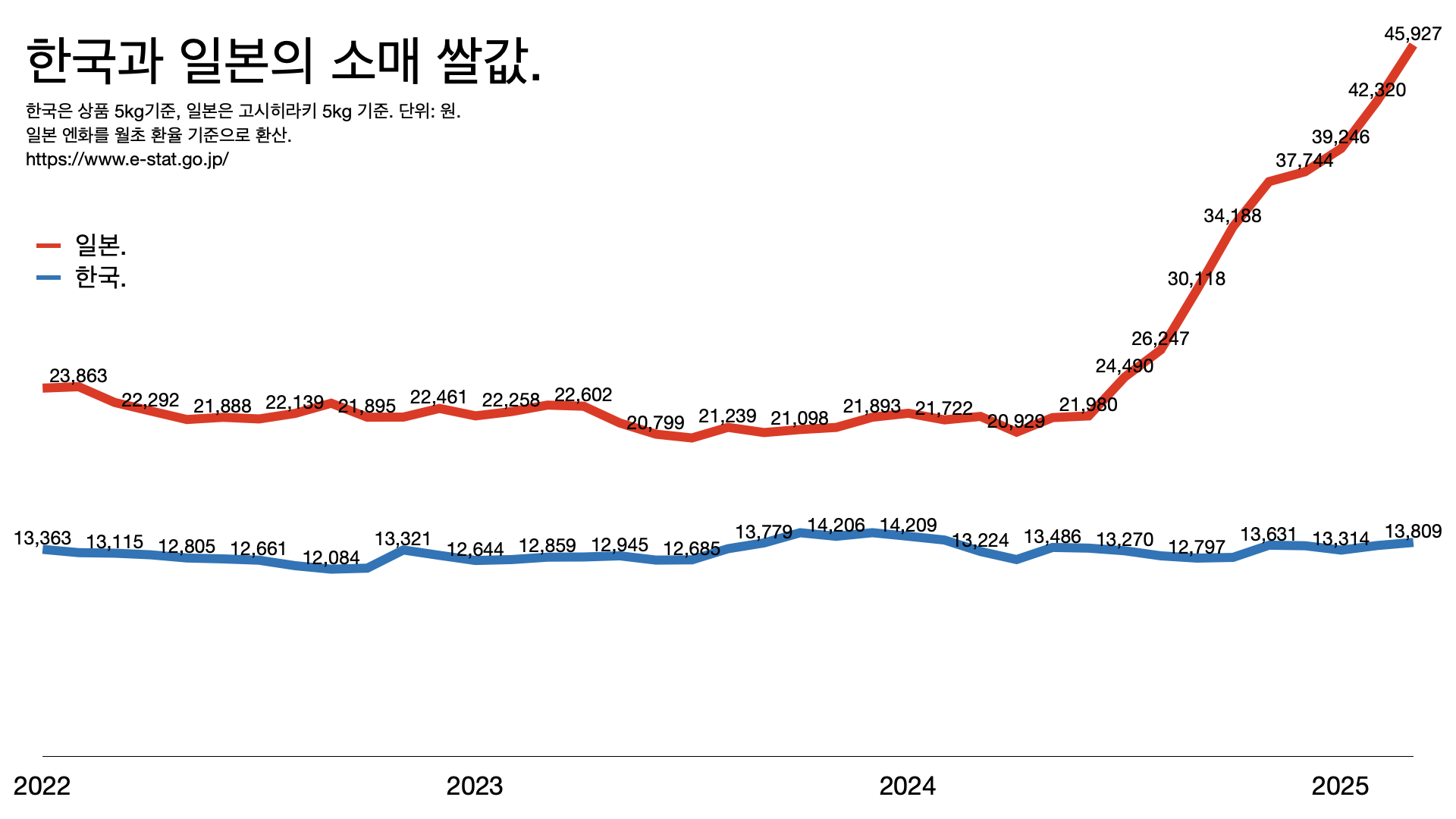

일본 쌀값 폭등은 남의 나라 이야기가 아니다. 원래도 한국보다 비쌌지만 1년 사이 두 배 이상 올라 한국의 세 배가 됐다. 고시히카리 쌀 5kg이 지난해 초 2000엔 수준에서 올해 3월 4500엔까지 치솟았다.

마트에는 1가족 1봉지로 구매를 제한한다는 안내가 붙기도 했다. 식료품 구입 비중을 나타내는 앵겔 계수는 28.3%로 43년 만에 최고 기록을 깼다.

일본이 한국 쌀을 수입한 건 통계 작성 이래 처음이다.

급기야 이시바 시게루(일본 총리)가 에토 다쿠(농림수산상 장관)를 경질하고 사과했다.

이게 왜 중요한가.

- 쌀값이 갑자기 두 배로 뛴다고 생각해 보자. 한국 같으면 폭동이 일어날 상황이다.

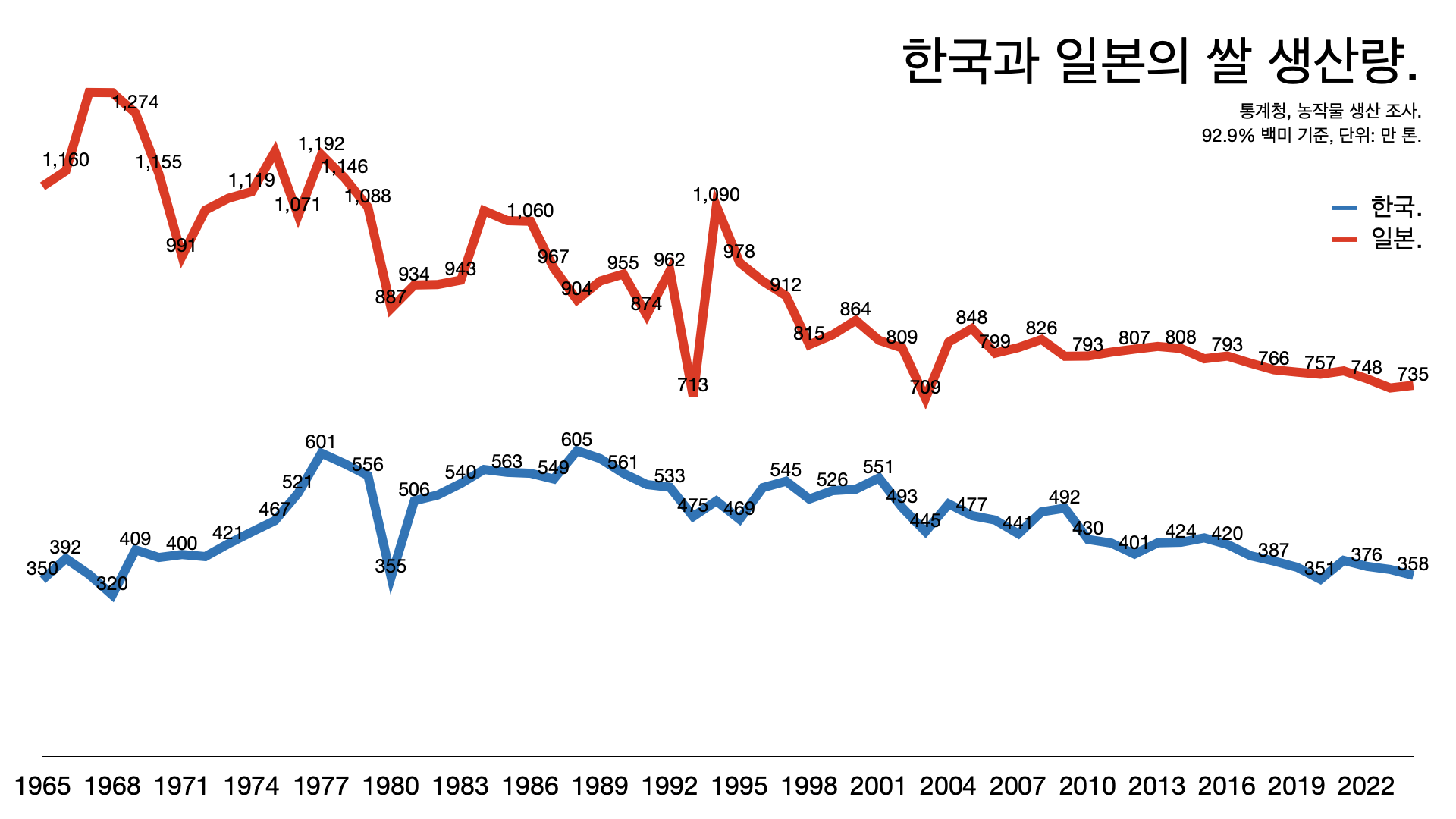

- 한국은 쌀이 남아도니까 수출도 한다고 생각할 수 있지만 일본도 마찬가지였다. 일본도 쌀 자급률이 100%에 육박한다.

- 지난 18일 대선 토론에서도 양곡관리법 개정안이 잠깐 쟁점이 됐다. 이준석(개혁신당 후보)이 “과잉 생산되는 쌀을 처리하는 데 돈이 많이 든다”고 지적하자 이재명(민주당 후보)이 “가끔 과잉 생산되는 경우가 있는데 그럴 경우 정부가 사서 가격을 관리해 주고 대체 작물 지원 제도를 도입하자는 것”이라고 설명했다. 이준석은 “결국 3조 원씩 더 쓰겠다는 말을 돌려서 하고 있다”고 지적했다.

- 남는 쌀을 정부가 구입하자는 건 농가의 소득을 보장해 식량 안보를 강화하자는 취지다. 윤석열(전 대통령)과 한덕수(전 대통령 권한대행)가 한 차례씩 거부권을 행사해 폐기된 상태다.

카레라이스 원가의 42%가 쌀값.

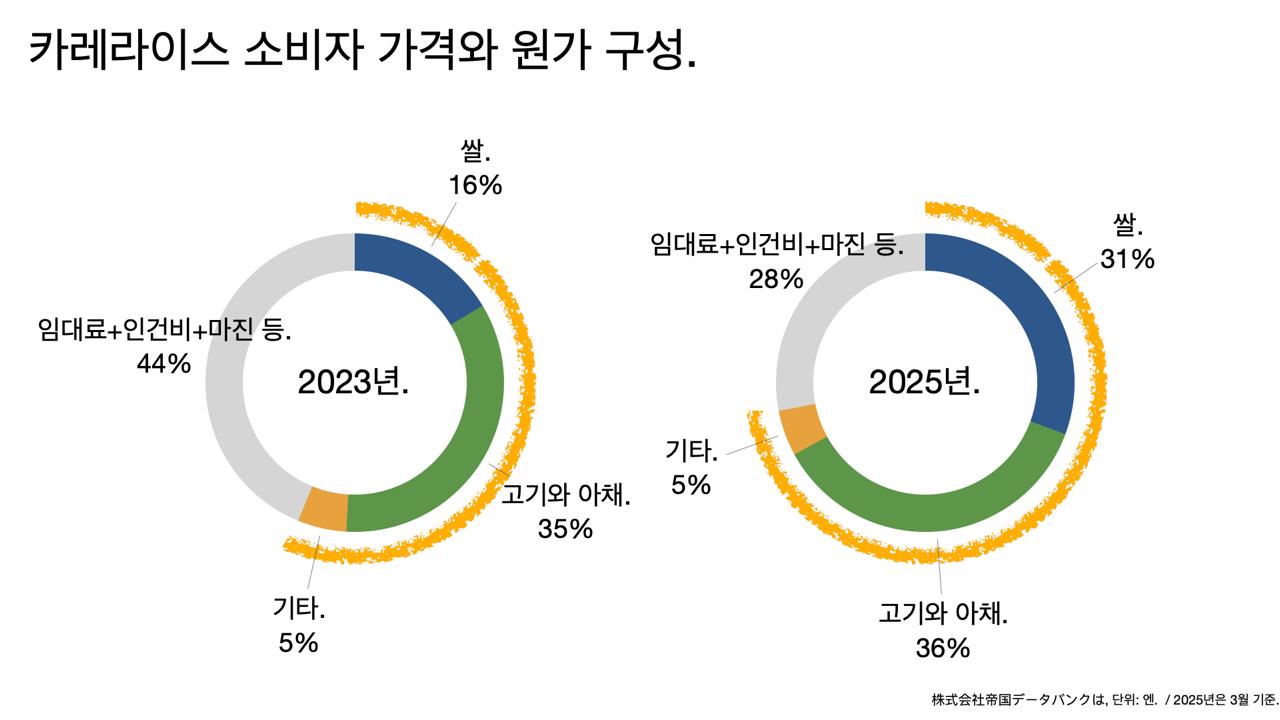

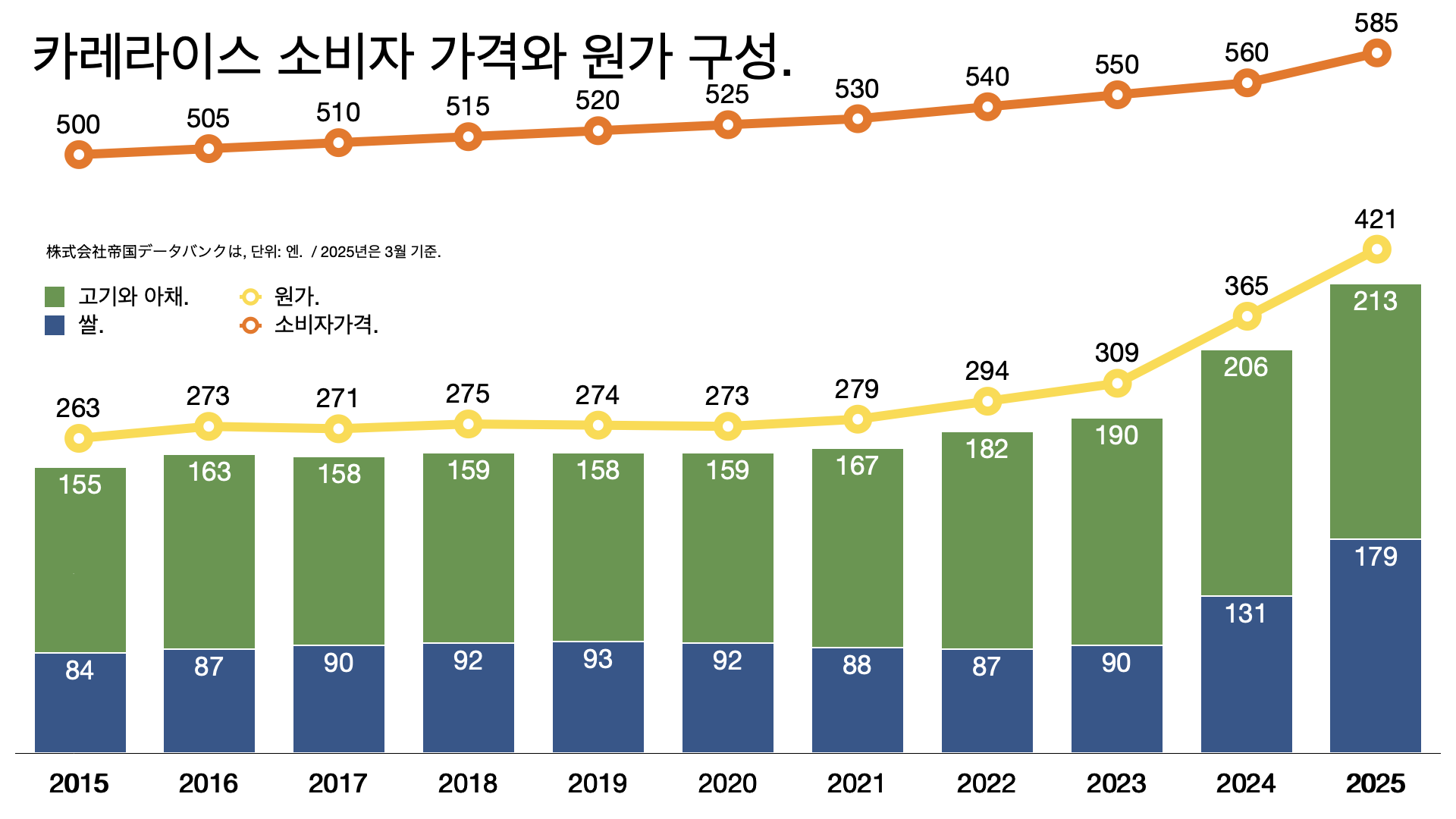

- 일본의 쌀값 폭등이 어느 정도인지 이해하려면 카레라이스의 원가 구조를 살펴보면 된다.

- 카레라이스 한 그릇에 들어가는 쌀값이 2023년 90엔에서 올해 3월 기준으로 179엔까지 올랐다. 카레라이스 한 그릇 원가가 309엔에서 421엔으로 올랐는데 소비자 가격은 550엔에서 585엔으로 올랐다.

- 카레라이스 한 그릇에서 쌀이 차지하는 원가 비중이 29%에서 42%로, 소비자 가격에서 차지하는 비중이 16%에서 31%로 올랐다. (원가보다 소비자 가격 상승률이 낮다는 건 자영업자들이 그 부담을 떠안고 있다는 의미다.)

왜 이렇게 올랐을까, 여전히 미스터리.

- 여러 가지 이유가 있지만 명확하게 밝혀지지 않아 미스터리다.

- 첫째, 2023년 폭염으로 수확량이 줄었고.

- 둘째, 관광객이 크게 늘었고.

- 셋째, 감산 정책 때문이라는 비판도 있었다.

- 넷째, 사재기 때문이라는 주장도 있었다.

복합적인 요인.

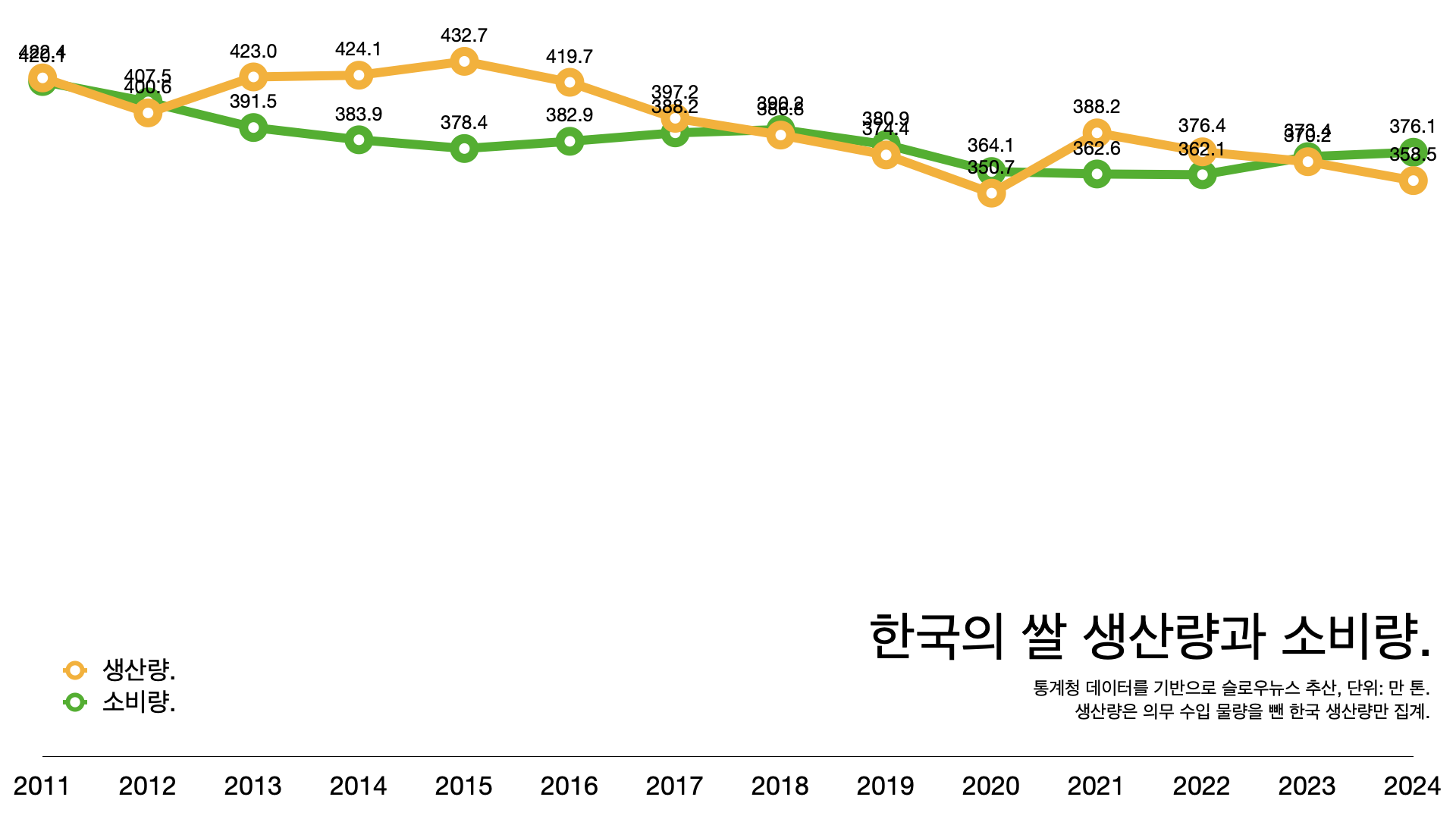

- 첫째, 수확량이 추세적으로 줄어들고 있지만 2024년은 오히려 늘었다.

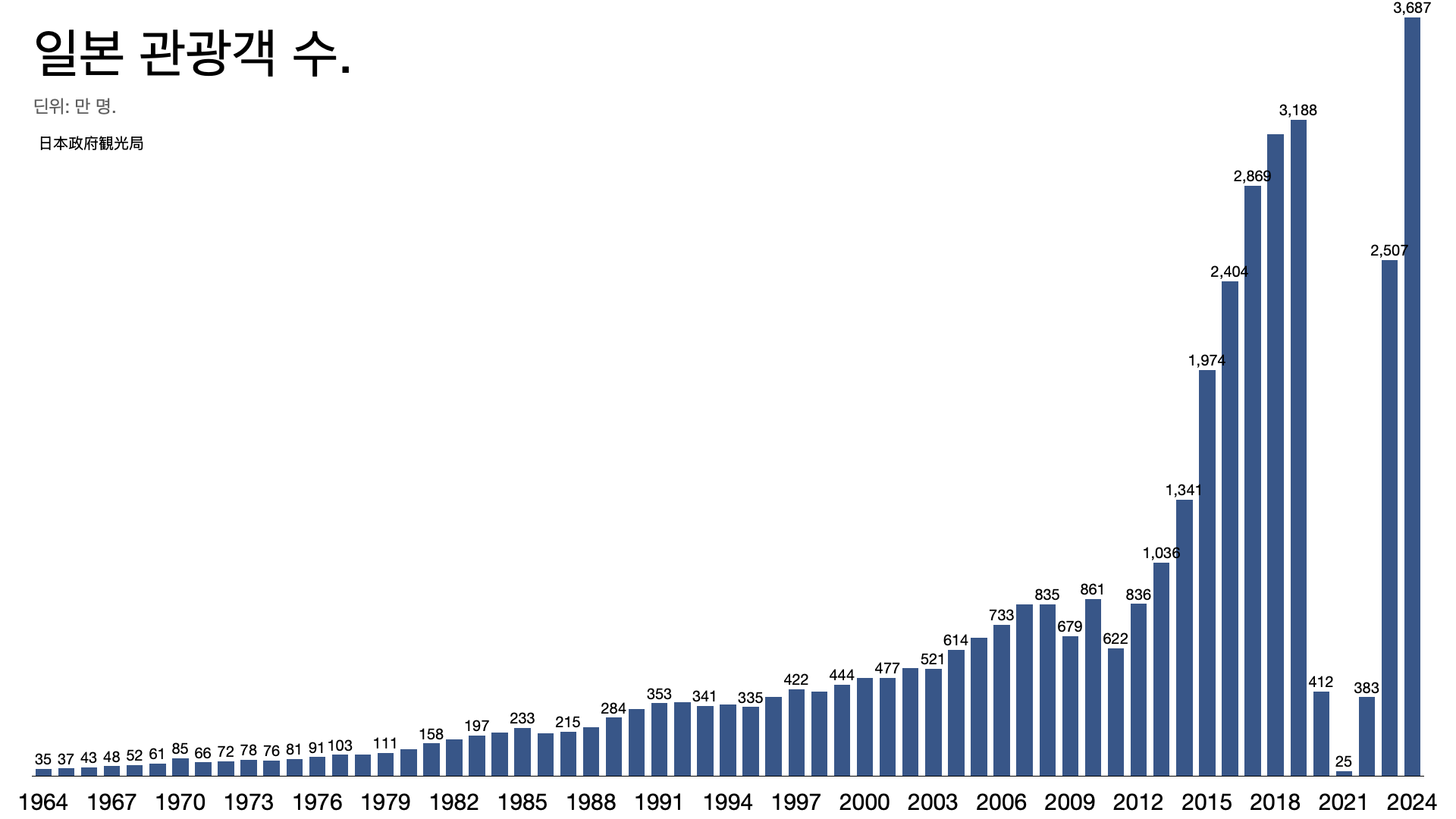

- 둘째, 관광객 수가 늘어난 건 사실이지만 쌀값을 두 배나 끌어 올릴 정도는 아니다. 2023년 2507만 명에서 2024년 3687만 명으로 늘었다. 3만 톤 정도 늘었을 거라는 분석이 있었다.

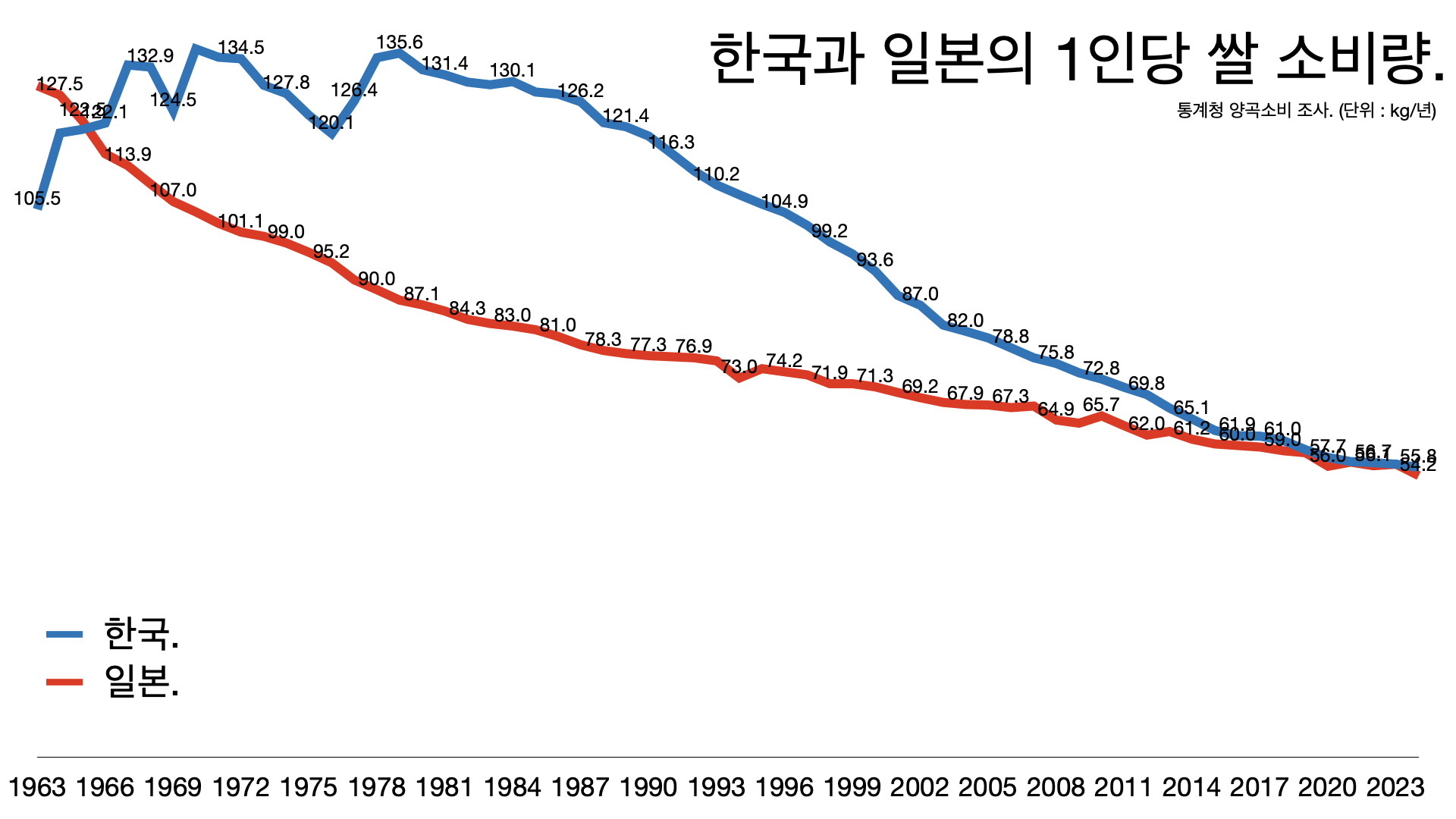

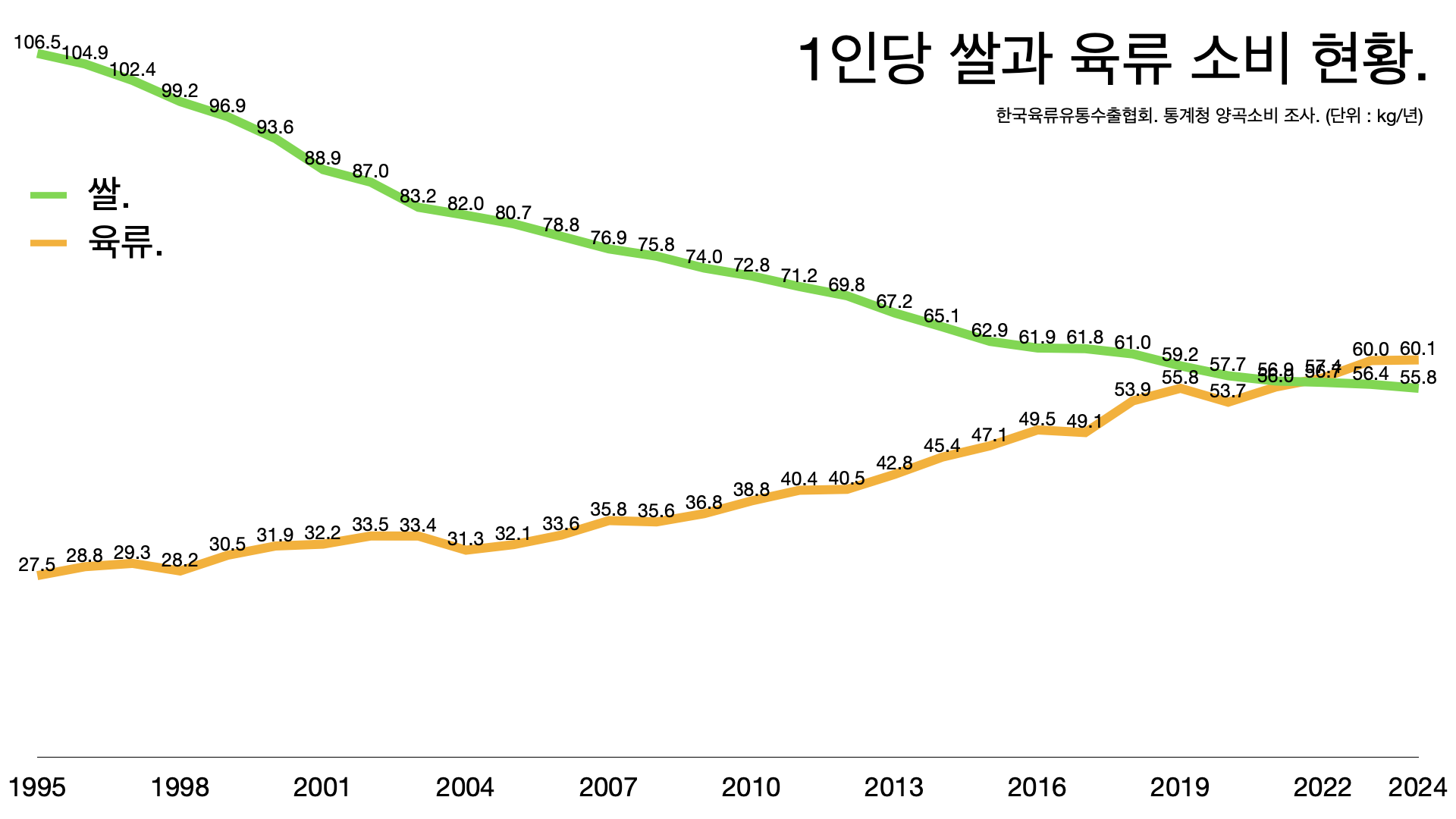

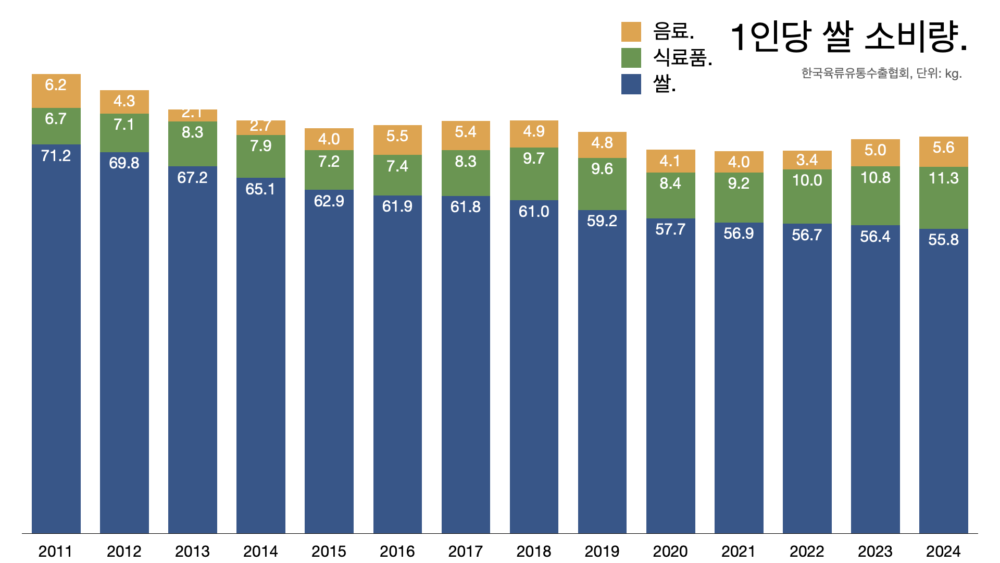

- 셋째, 일본도 한국처럼 1인당 쌀 소비량이 줄고 있다.

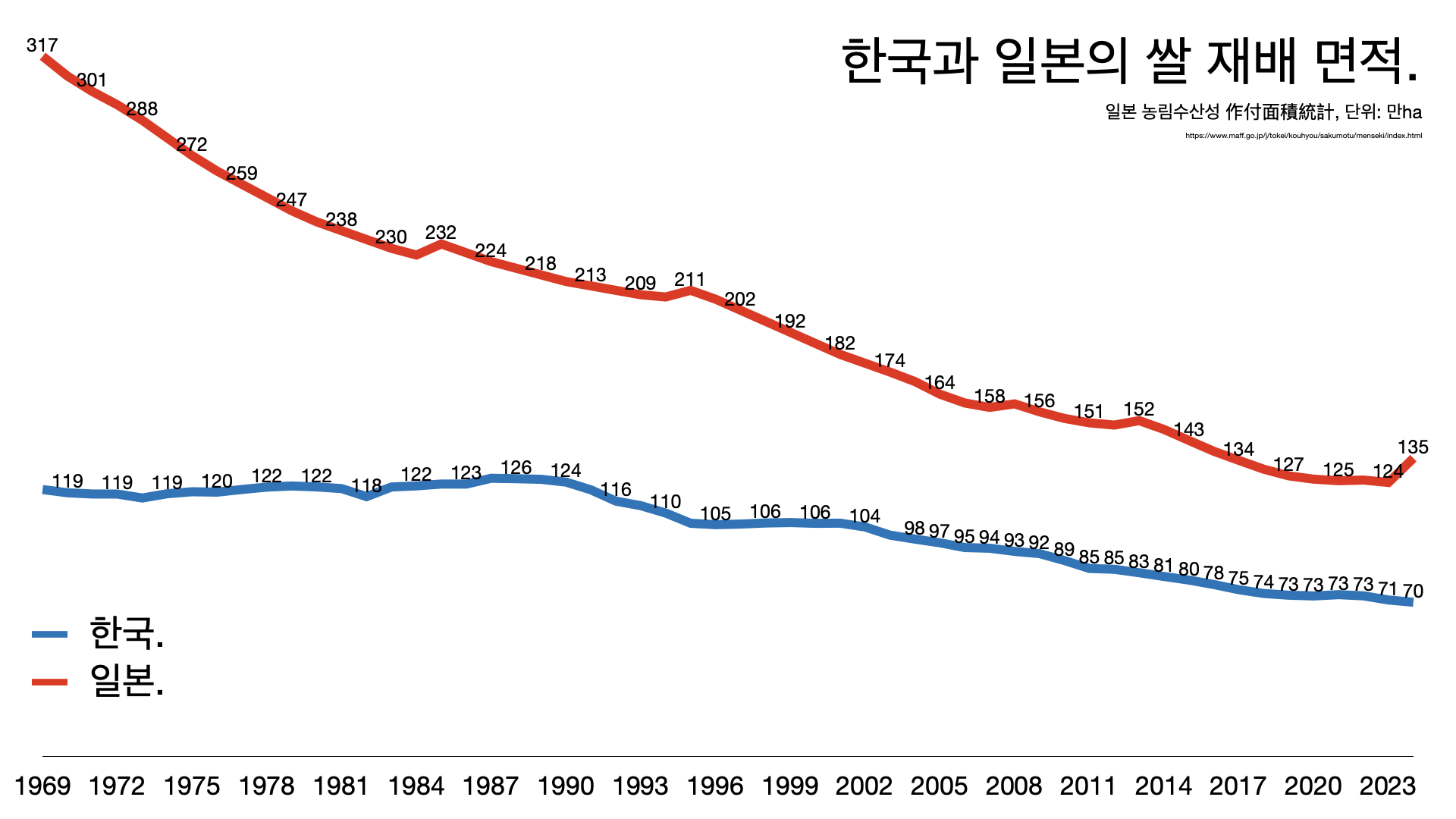

- 정부가 나서서 감산을 유도했고 쌀 재배 면적도 계속 줄었다.

- 넷째, 사재기도 많았다. 일본 정부가 비축하고 있던 쌀 가운데 21만 톤을 풀었는데 일본 농협이 대부분을 매입했다. 애초에 정부가 쌀을 방출할 타이밍을 놓쳤다는 지적도 나온다. 쌀값 폭등은 지난해 4월 시작됐는데 방출은 올해 3월에 시작했다.

쌀이 부족한 게 아니었다.

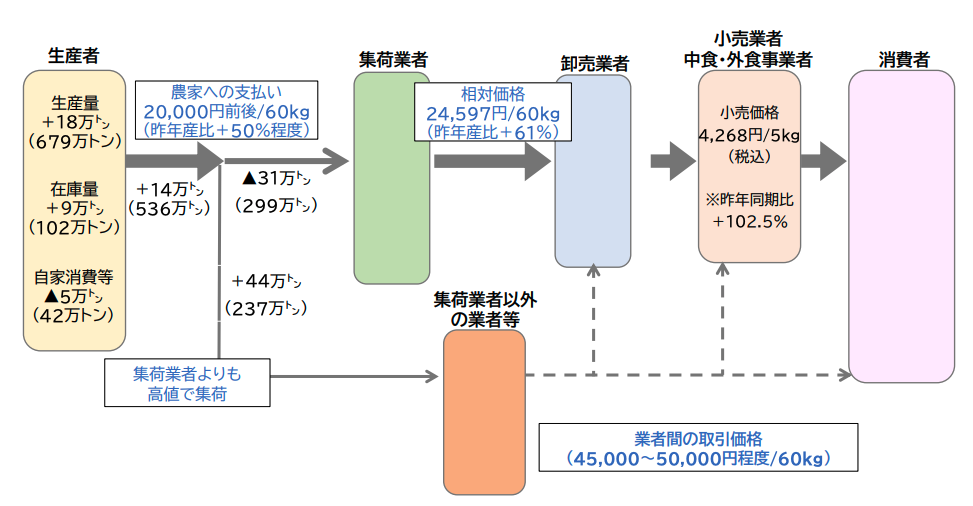

- 일본 농림수산성에 따르면 지난해 일본의 쌀 생산은 18만 톤 늘어난 679만 톤이다. 문제는 공식 유통망이 아닌 비공식적인 경로로 유통되는 쌀이 늘면서 시장에서 공급 부족이 발생했다.

- 산지에서 60kg 한 포대가 2만 엔인데 집하업자에게 오면 2만4597엔으로 뛰고 소매가격은 5kg에 4268엔까지 뛴다. (60kg 기준으로 5만1216엔.)

- 집하업자보다 더 비싼 가격에 사들이는 비공식적인 경로가 존재하기 때문이다.

농정 트라이앵글.

- 일본에서는 농협과 농림수산성, 농림족 의원들의 이익 공동체를 농정 트라이앵글이라고 부른다.

- 농협은 농민들 표를 모아 농림족 의원을 당선시키고, 농림족 의원은 농림수산성에 높은 쌀값과 농산물 관세를 보장하면서 농업 관련 예산을 만드는 방식이다.

- 첫째, 농림수산성이 쌀값 폭등에 적극적으로 개입하지 않았다는 의혹이 있다.

- 둘째, 일본 농협이 높은 쌀값을 유지하려는 것 아니냐는 비판도 있다. 농림수산성이 102만 톤의 비축 물량 가운데 21만 톤을 풀었는데 일본 농협이 대부분을 사들여서 풀지 않고 있다는 의혹도 나온다.

- 셋째, 애초에 방출한 만큼 1년 이내에 다시 사들이기로 했기 때문에 쌀값이 더 오를 거라는 기대가 남아있는 상황이다. 유통업자들이 투기적 목적으로 보유하고 있는 물량이 상당할 거라는 관측도 나온다.

- 캐논연구소(CIGS)는 투기적 수요 보다는 구조적 요인이 크다고 지적했다. 애초에 농협 중심의 유통 구조가 공급 쏠림 현상을 만들고 있기 때문이라는 지적이다.

구조적인 원인.

- 근본적으로 농지 축소가 원인이라는 비판이 나온다. 일본의 쌀 재배 면적은 317만 ha에서 2023년 124만 ha로 줄었고 계속 줄이는 추세다.

- 임준혁(한국농촌경제연구원 전문연구원)은 “일본의 쌀값 급등은 일시적인 현상이 아니라 기후 변화와 정책적 한계, 유통 문제 등이 복합적으로 작용한 결과”라고 분석했다.

- 크게 세 가지 교훈을 얻을 수 있다.

- 첫째, 공급이 줄어들 가능성을 고려해야 한다.

- 둘째, 정부가 가격 통제에 실패할 가능성을 고려해야 한다.

- 셋째, 생산과 소비가 동시에 줄어드는 가운데 변동성을 줄이는 전략이 필요하다.

핵심은 이것이다.

- 공급이 줄긴 했지만 당장 먹을 쌀이 부족한 상황은 아니다. 쌀이 남아돌아도 가격이 폭등할 수 있다는 게 일본의 실패에서 얻을 교훈이다.

- 20만 톤 이상 비축 물량을 풀어도 가격이 내려가지 않을 만큼 정도로 시장이 왜곡돼 있다는 게 문제다.

- 정부가 가격 통제에 실패했다는 게 문제의 본질이다.

- 생산과 소비가 동시에 줄어들면서 시장의 변동성이 확대되고 있다. 가격을 떨어뜨리겠다고 비축 물량을 너무 많이 풀면 자칫 쌀값 폭락으로 이어질 수도 있다. 게다가 올해는 올해의 쌀이 또 나온다. 쌀은 해가 지나면 가치가 크게 떨어진다는 사실을 간과해서는 안 된다.

일본이 한국에서 쌀을 수입한다.

- 올해 3월 2톤을 수출했는데 다 팔렸다. 일본의 쌀 부족 사태가 장기화하고 있어 연말까지 500톤이 더 팔릴 거라는 전망도 나온다.

- 한국에서는 대형 마트 기준으로 10kg 한 포대가 3만4000~3만6000원인데 물류비 2만 원과 관세 3만4000원을 더하면 9만 원이 된다. 특별히 한국 쌀을 더 싸게 파는 건 아니지만 관세 등을 감안해도 경쟁력 있는 수준이라는 이야기다.

한국의 쌀 유통 구조.

- 일본은 직거래와 계약 출하 등 비공식 유통 경로를 확대하면서 농협의 독점적 지위가 무너졌다.

- 한국과는 상황이 다르다. 한국 농협중앙회는 2021년 금융 부문과 경제 사업을 분리(신경 분리)하면서 5대 금융지주로 성장했지만 정작 협동조합의 정체성이 약화됐다는 평가를 받고 있다.

- 한국은 농협이 쌀을 수매하고 수요와 공급의 완충지대 역할을 한다. 2021년의 경우 수확량이 줄고 비축 물량이 줄어들면서 평년 대비 20% 가까이 치솟기도 했다. 농협 중심의 유통 구조가 자리 잡고 있어 일본보다는 가격이 안정돼 있다고 할 수 있다.

한국은 어떨까.

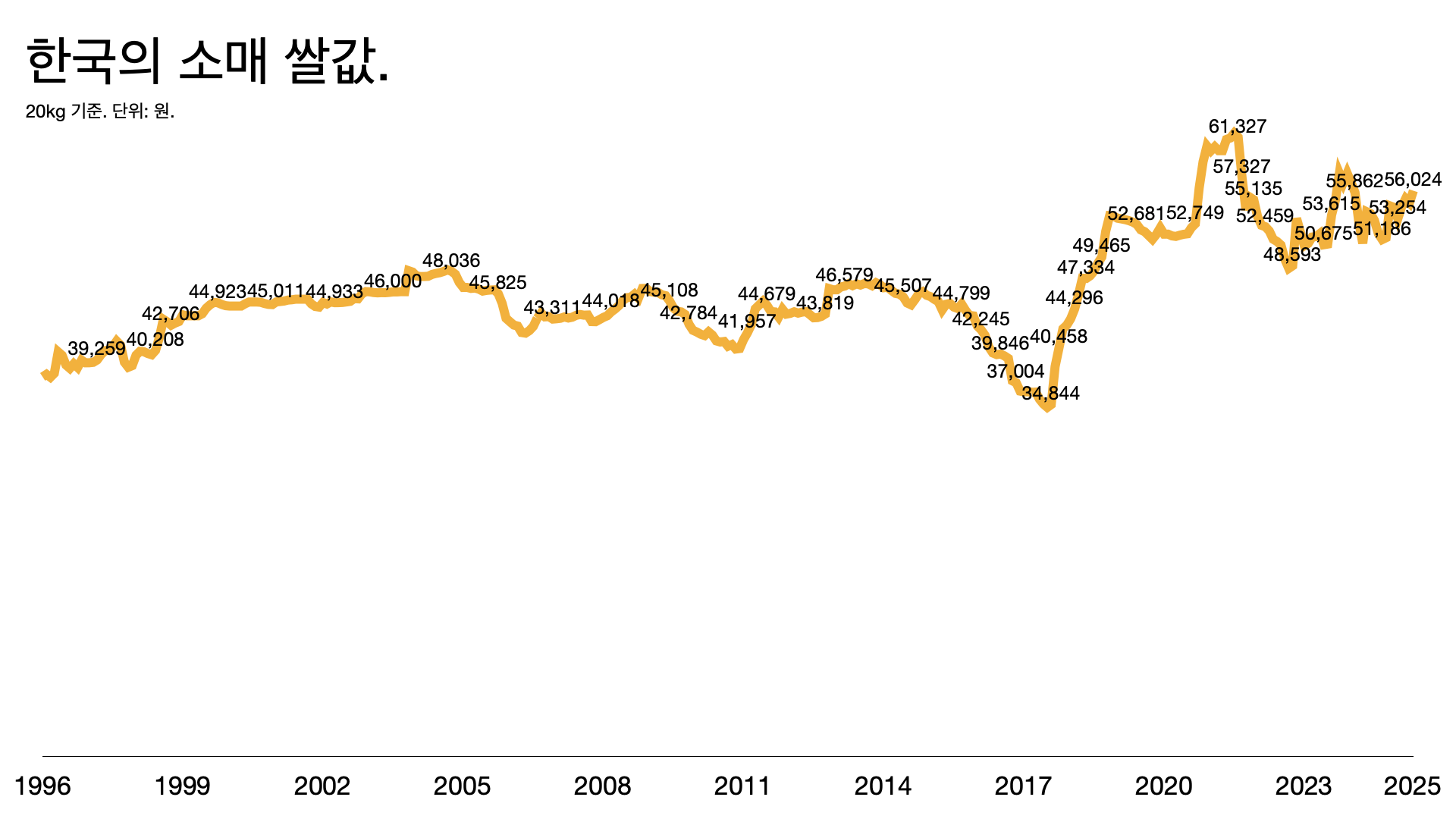

- 한국도 20kg 한 포대 기준으로 한때 3만4844원까지 떨어졌다가 6만1327원으로 두 배 가까이 뛰어오른 적이 있다.

- 지난해 기준으로 비축미를 구매하는 데 1조7000억 원이 들었고 해외 원조용 쌀 구매에 1120억 원, 합계 1조 8120억 원의 예산을 썼다.

- 정부 비축미가 116만 톤 정도 된다.

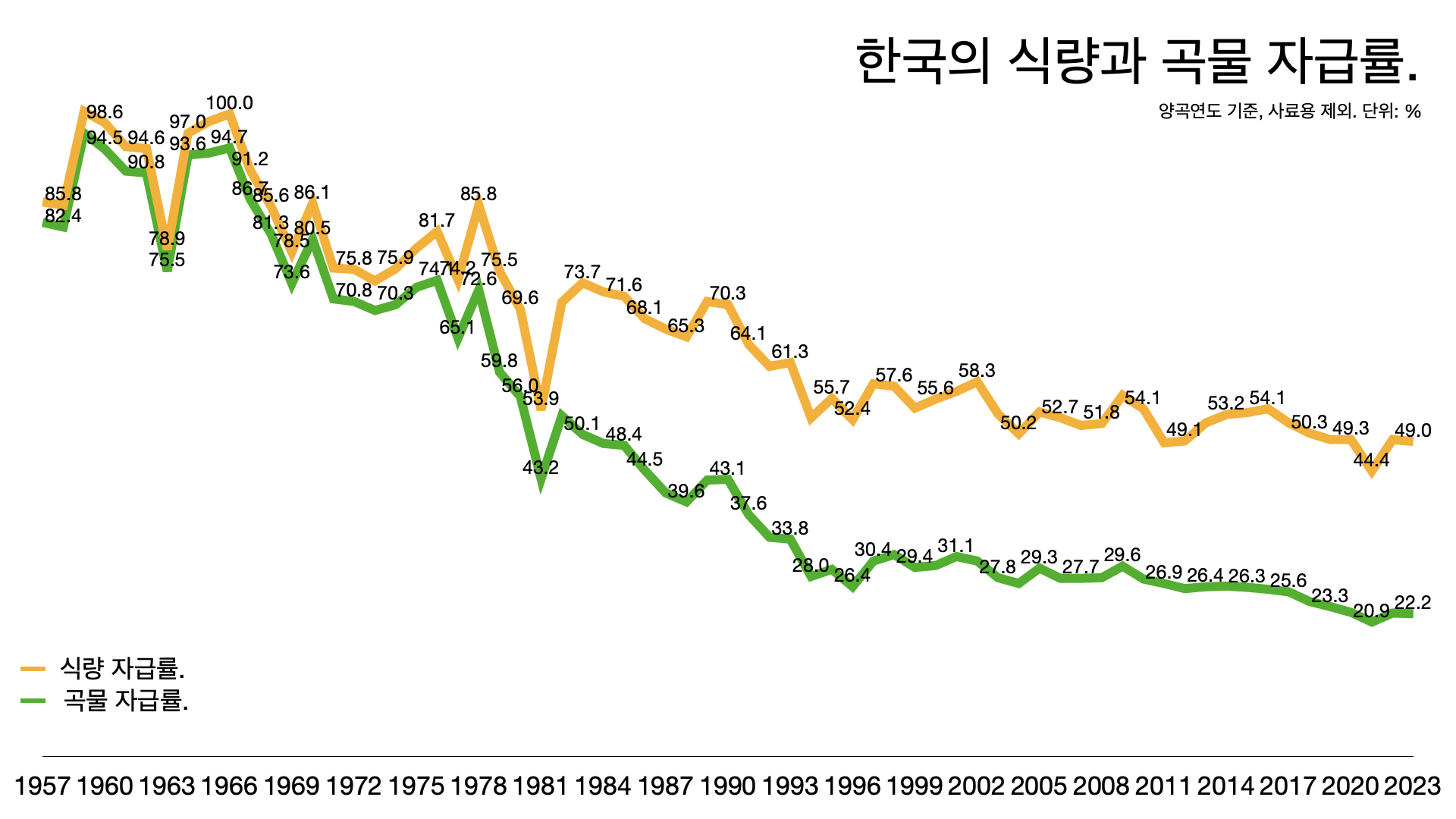

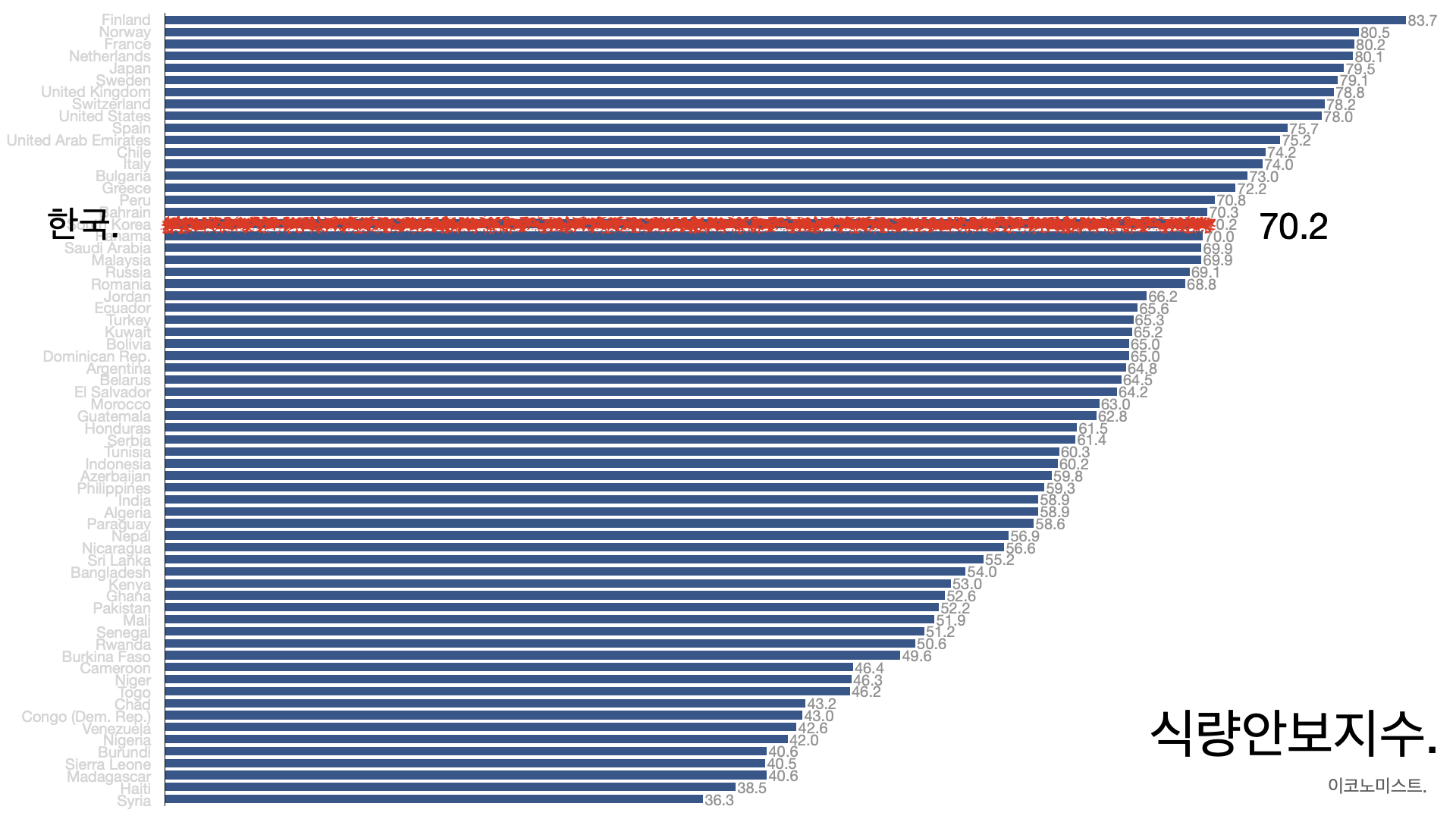

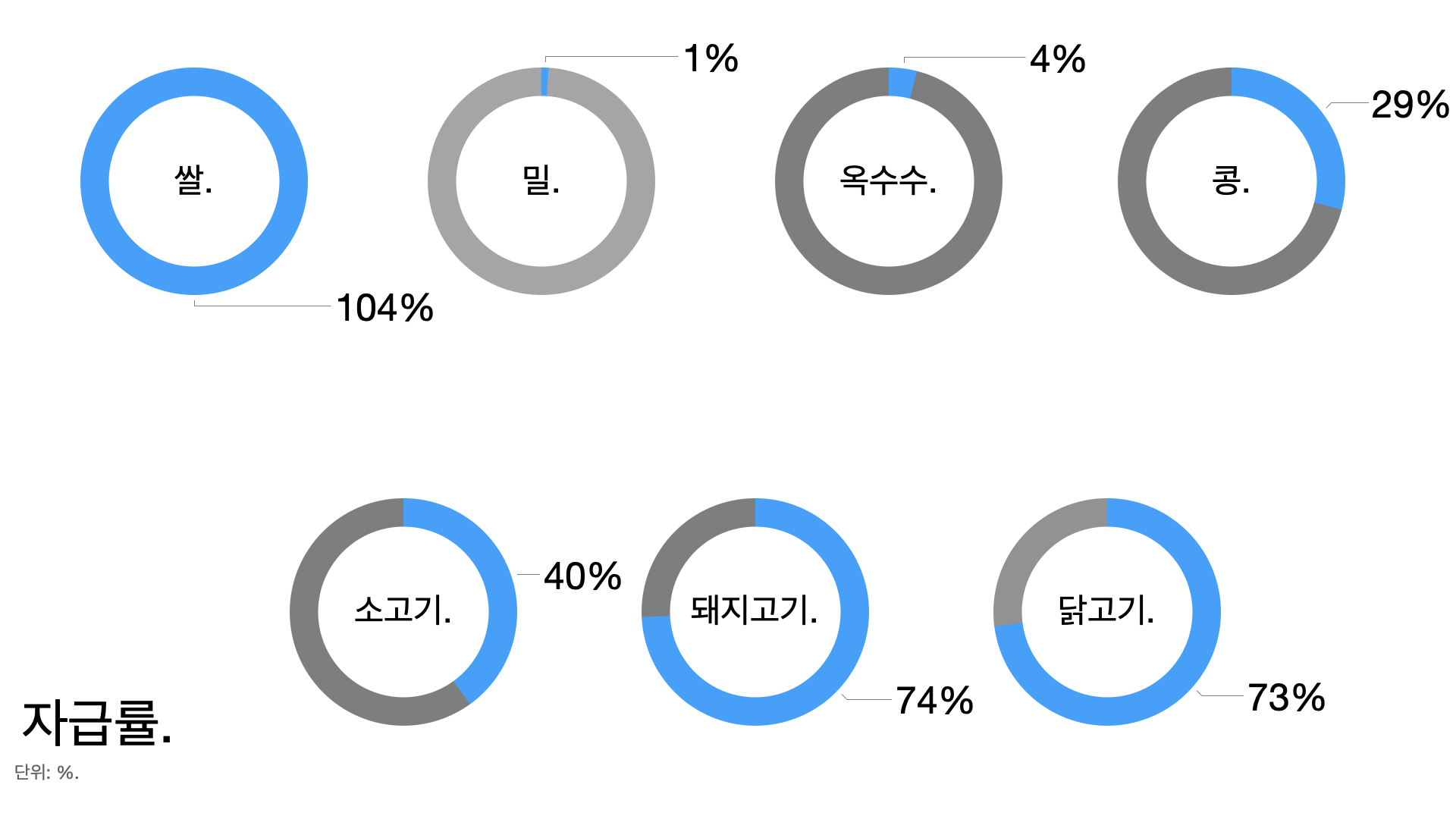

- 한국의 곡물 자급률은 22%, 식량 자급률은 49%다. 한국의 식량 자급률도 결코 안심할 수 있는 상황이 아니다.

- 생산 농가가 줄고 재배 면적도 줄고 있다. 일본과 같은 길로 가고 있다.

- 쌀 소비는 절반으로 줄고 육류 소비가 두 배로 늘었지만 육류도 수입이 많아 전체 칼로리 자급률은 2020년 기준으로 34%까지 떨어진 상태다.

멕시코와 필리핀의 교훈.

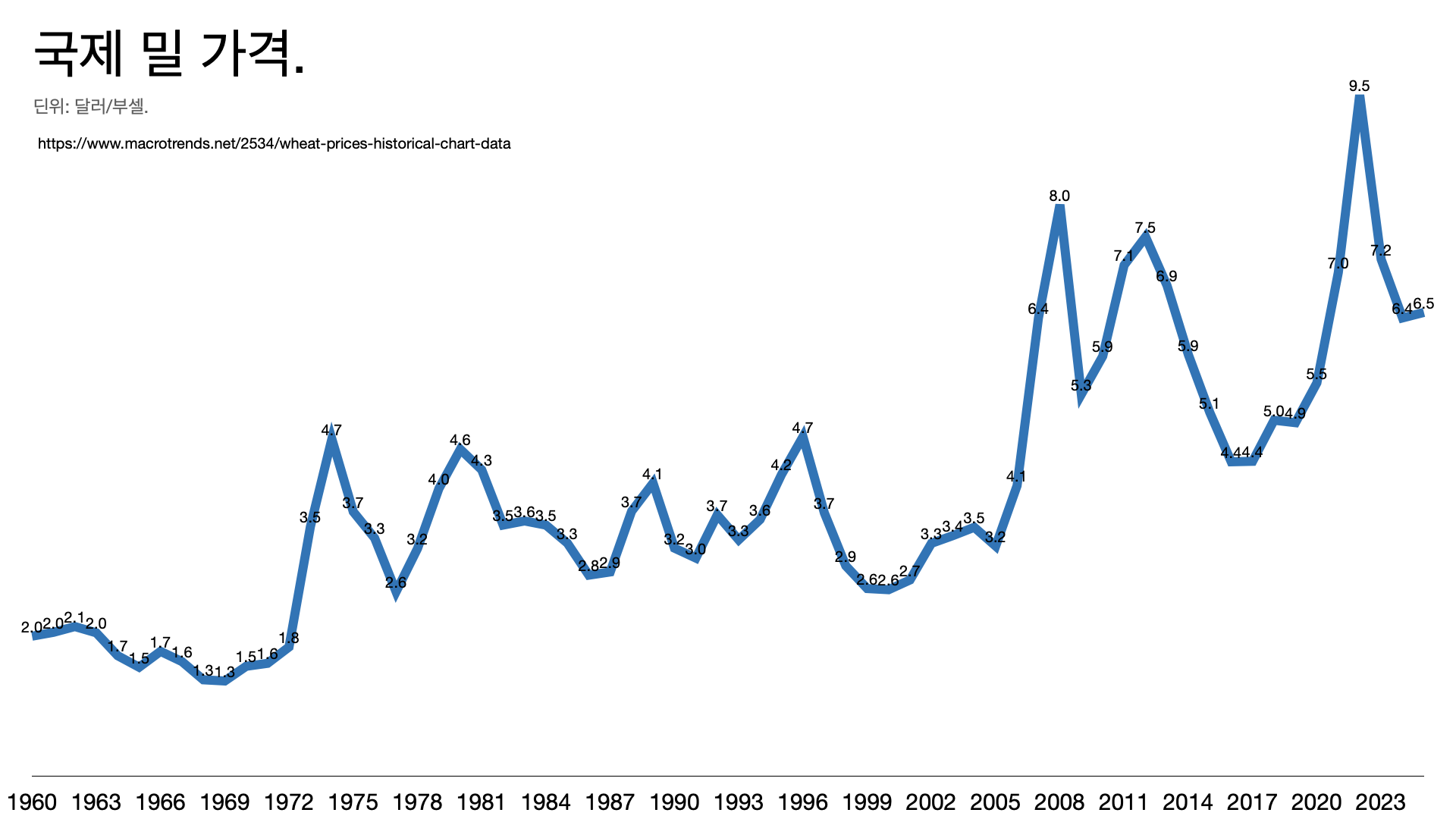

- 3년 전 멕시코는 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 밀 가격이 15% 올랐는데 난리가 났다.

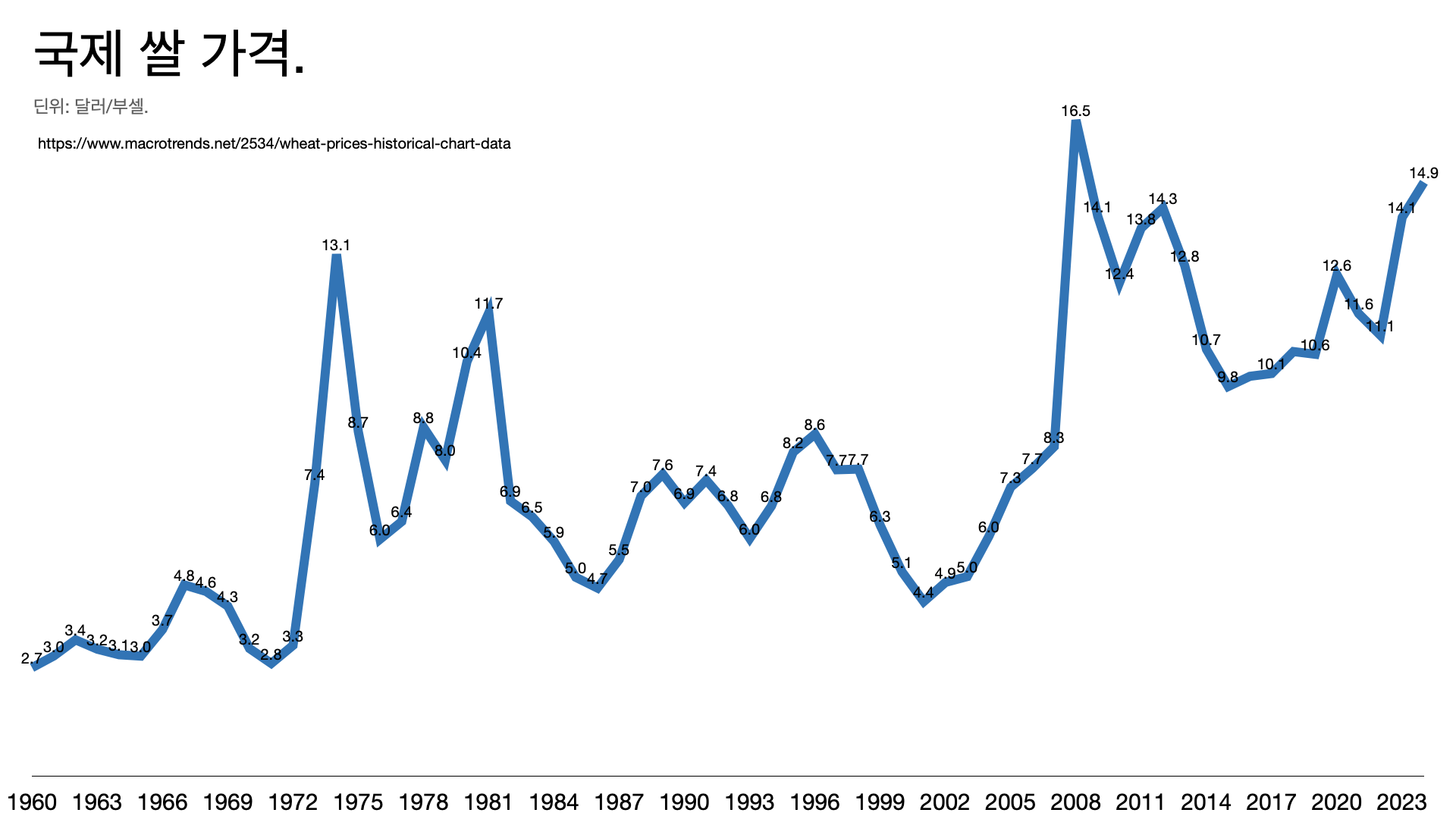

- 필리핀은 지난해 소매 쌀값이 24% 급등했다. 한때 쌀 수출국이었는데 인구가 늘고 농경지가 줄어 쌀 수입국으로 바뀐 경우다. 가뭄과 악천후로 생산량이 줄어든 데다 세계적으로 쌀값이 올랐다. “부족한 쌀은 수입하면 된다”고 했지만 가격 변동에 취약하다.

- 국제 밀 가격이나 쌀 가격은 작황에 따라 50% 이상 급등과 급락을 오고 간다.

양곡관리법이 던진 질문.

- 양곡관리법 개정안은 쌀값 등이 평년 수준 아래로 떨어질 경우 국가가 농가에 차액을 보상하고, 초과 생산량을 의무적으로 매입해야 한다는 취지의 법안이다.

- 이 법은 2019년에도 민주당이 발의했는데 당시 문재인 정부가 반대해서 무산된 적 있다.

- 지금까지 정부가 시장에 개입한 게 10번인데 효과가 있었던 건 세 차례, 나머지는 하락폭을 줄이는 정도거나 효과가 없었다는 지적도 있지만 그나마 농협 중심의 유통 구조 덕분에 가격 변동을 최소화할 수 있었다는 평가도 있다.

- 일본의 경우를 보면 정부가 가격 통제에 실패할 경우 국민이 고스란히 피해를 본다.

- 지난해 한국 정부는 비축 물량 등으로 쌀을 매입하는 데 1조2266억원을 썼는데, 양곡관리법이 통과될 경우 2030년에는 2조6925억원으로 늘어날 것으로 보고 있다.

결론: 남아돌아도 충분하지 않을 수 있다.

- 일본의 쌀값 폭등은 시스템의 실패다. 정부가 쌀값을 관리하고 있다는 믿음을 주지 못하면 쌀이 남아돌아도 가격이 폭등할 수 있다는 교훈을 얻어야 한다.

- 정부가 쌀값 하락을 떠받치는 것만으로는 부족하다. 양곡관리법이 쌀값 하락을 막을 수는 있지만 공급 불안을 근본적으로 해소할 수 없다는 사실을 간과해서는 안 된다.

- 예측 가능한 개입이 필요하다.

- 감산하되 적정 쌀 생산량을 유지할 필요도 있다. 식료품과 음료 제조에 들어가는 쌀을 모두 더하면 크게 줄어들지 않았거나 오히려 늘어났다는 지적도 있다. 사업체 부문 쌀 소비량을 더하면 지난해 1인당 소비량은 55.8kg이 아니라 72.7kg으로 봐야 한다는 분석도 있다. 지난해 가공용 쌀 87만 톤 가운데 26만 톤이 수입 쌀이었다.

- 양곡관리법 개정안 논의와 함께 ‘쌀이 남아돈다’는 통념을 뒤집어 생각할 필요도 있다.

한국에서는 대형 마트 기준으로 10kg 한 포대가 3만4000~3만6000원인데 물류비 2만 원과 관세 3만4000원을 더하면 9만 원이 된다. 한국과 비슷한 수준이라는 설명이다.

이게 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 특히 두번째 문장 “한국과 비슷한 수준이라는 설명이다” 이게 무슨 뜻인가요?

한국에서는 대형 마트 기준으로 10kg 한 포대가 3만4000~3만6000원인데 (일본으로 수출하면)물류비 2만 원과 관세 3만4000원을 더하면 9만 원이 된다. 한국과 비슷한 수준이라는 설명이다.

=> 일본으로 수출하면 가격이 우리나라 보다 2.2배..정도가 되는거 같은데 뭐가 한국과 비슷한 수준인가요?

네. 수출 가격이 한국 내수 가격보다 더 싼 건 아니라는 의미였는데 설명이 좀 부실했습니다. 다음과 같이 수정하겠습니다. 고맙습니다.

“특별히 한국 쌀을 더 싸게 파는 건 아니지만 관세 등을 감안해도 경쟁력 있는 수준이라는 이야기다.”

쌀이 부족한게 아닌데 가격이 올랐다…..

일본농협은 왜 가격을 높게 만들려고 했을까????

2023년 (23.4~24.3) 1.5조엔(당시 환율로 약 153조원)의 손실을 발표한 노린추킨 은행 때문이 아닐까? 그런 생각이…노린추킨은행은 3300여 개 농업협동조합이 소유한 비상장 은행입니다.

노린추킨 은행은 투자 실패를 본게 맞고 JA 등의 협동조합이 출자해서 설립한 은행입니다. 애네 손실을 메꾸려고 쌀값 자체를 근본적으로 올린 뉴노멀을 만들려고 하는지도 모르겠네요. 일본 정치가들도 이제 쌀 비싸게 사야 된다는 식으로 이야기한 적 있구요. 정부가 푸는 비축미도 JA 에서 거의 다 매수하고 있습니다. JA 가 쌀을 쟁여두고 있는 것도 사실이구요. 그냥 손해의 사회화를 하는 것 같습니다. 시기상으로 보면 맞습니다.