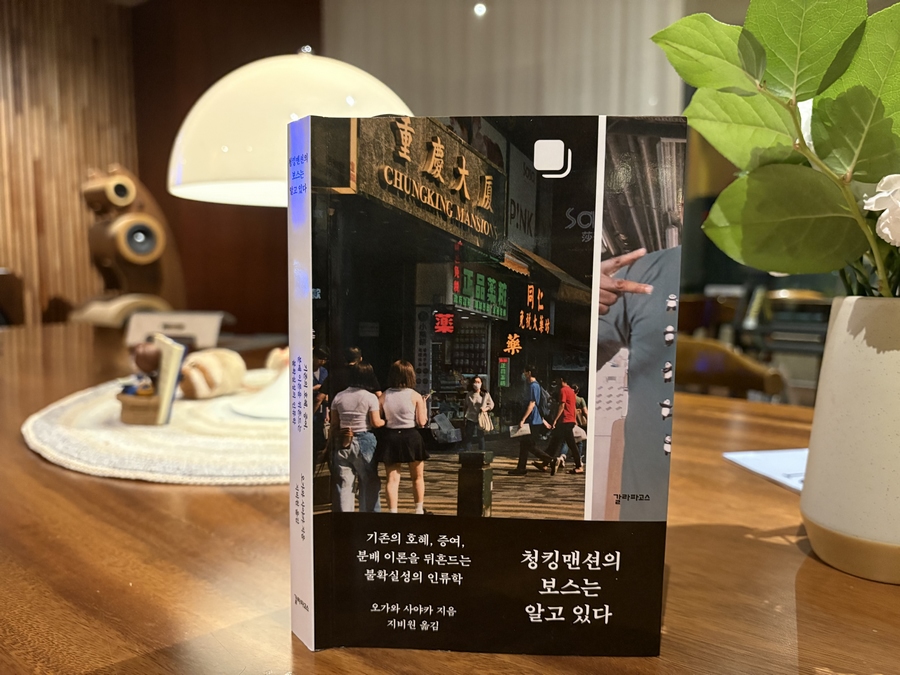

[마냐의 북라이딩] 홍콩 ‘가난한 원룸 아파트’ 청킹맨션 속 탄자니아인들이 ‘따로 또 같이’ 살아가는 모습을 통해 발견한 흥미롭고 매력적인 21세기 공동체의 모습. (⏳3분)

제목부터 특이하다.

‘청킹맨션의 보스는 알고 있다'(2025, 오가와 사야카).

청킹맨션에서 펼쳐지는 탄자니아인의 삶

홍콩 영화 ‘중경(청킹)삼림’에 나오는 청킹맨션은 1961년대에 건축된 거대한 복합건물로 전세계에서 몰려온 수천명이 거주한다. 책에서 언급하는 청킹맨션 보스는 탄자니아 커먼즈(무리)의 리더? 리더 맞나? 살짝 건달? 사업가인데? 책은 온갖 경계가 모호하고, 신뢰와 관계에 대한 상식을 뒤집어버리는 이들을 해상도 높여서 바라본다. 홍콩의 탄자니아인들을 들여다보는 게 이렇게 흥미진진할 줄이야.

영화 속에서도 낡은 풍경의 일부이던 청킹맨션은 불법체류자 등 법의 테두리 바깥에서 법의 보호를 받지 못하는 이들의 거점이다. 일찌감치 아프리카 연구에 나서 스와힐리어를 하는 일본인 인류학자 오가와 사야카는 청킹맨션을 터전으로 삼은 홍콩의 탄자이아인들, 특히 보스인 카라마를 탐구했다.

중고차 브로커이자 핵심 인싸. 인스타그램에 온갖 것을 보여주기 식으로 자랑하고, 웃긴 동영상을 돌려보는게 그가 나름 신뢰를 구축하는 방식이다. 게으른데다 시간 약속 절대 안지키고, 허세와 다정함을 골고루 갖춘 카라마와 탄자니아 커먼즈는 대체로 특이하다.

‘호수성’이란 내면화된 원칙과 윤리로 사는 사람들

교류는 활발하지만 깊이 파고드는 질문은 하지 않는다. 사려 깊은 무관심은 각자의 불법, 부당함을 파고들지 않는 게 기본. 모르고 넘어갈 수 있는 일, 알게 되면 각오가 필요한 일에 굳이 발을 들이지 않는다. 가까운 사이 같지만 종종 애매하다.

대신 누군가 밥 굶을까 싶으면 가볍게 밥상을 같이 하고, 잘 곳 없으면 1년이라도 재워주는 이들이다. 관계도, 신뢰도 딱 보이는 만큼, 현재 아는 만큼만. 배신당해도 다시 손을 잡을 수도 있고, 믿지 않더라도 서로 돕는다. 즉각적 보답은 아예 논외. 나누고 베푸는 것도 그저 ‘겸사겸사’ 정도다. 가방에 남는 공간이 있으면 누군가의 상품이나 물건도 겸사겸사 운반해 주는 식이다. ‘무리하지 않는 것’도 중요한 기준이기 때문이다.

다만 타인을 도울 수 있는 사람은 반드시 있게 마련이고, 무슨 일이 생겨도 분명히 누군가는 도와준다는 기대는 분명하다. “내가 널 도우면 누군가가 나를 도와줄 것”이라는 원칙은 나의 태도도 결정한다. ‘호수성(reciprocity, 상호호혜성+눈에는 눈 이에는 이)’이란 개념은커녕 단어도 모를 이들이 그냥 호수성을 기본으로 살아간다. 도움에는 보답으로 배신에는 응징으로.

가장 먼 단어는 ‘효율성’

탄자니아 홍콩조합은 갑작스레 죽은 이의 시신을 고향으로 운구하기 위해 결성됐다. 누구에게나 찾아올 수 있는 불행이 생기면 서로 도울 뿐이다. 기부금도 각자 알아서 되는 대로. 여기에 다른 아프리카 국가의 홍콩 체류자들도 함께한다. 매우 느슨한 연대다. 이게 돌아가나 싶은데 된다. 원리 원칙은커녕 뒤죽박죽 다 섞여 있는 관계에서 모든 게 굴러간다. 능력에 따라 누구도 손해 보면 안 된다는 식의 공정성 감각도 없고, 누구나 제 몫과 책임을 다해야 한다는 압박도 별로 없다.

“이렇게 비즈니스에 관한 이기적인 관심과 타자에 대한 이타적인 행동을 분간하기 어렵게 맺어져 있는 구조가 구축되면, 누군가가 내게 베푼 친절에 직접 갚아주지 못하더라도 이게 그 사람의 기회로 이어질 수 있으며, 내가 다른 누군가에게 제공한 친절에 상대방이 직접 갚지 않더라도 나는 이미 기회를 붙잡았을지도 모르는 세계가 구축되어 간다. 즉 여기에도 ‘부담’을 애매하게 만들며 자발적인 도움을 촉진함으로써 ‘분명 누군가가 도와준다’라는, 국경을 초월한 거대한 안전망을 형성하는 장치가 있는 것이다.”

이들에게 ‘효율성’은 가장 거리가 먼 단어다. 이들이 사업하고 거래하는 플랫폼을 세련되게 개선하고 제도화한다면 본래의 목적이 흔들리기 때문이다. 이들은 “인심을 쓰는 기쁨”, “동료와의 공존”, “놀고 싶은 마음과 장난치고 싶은 마음”, “자영업의 자유로운 정신의 가치보다 경제적 가치를 우선하게 만드는 것”을 모순이라 한다. 우선순위가 사뭇 다르다.

22세기 유토피아가 저런 모습일까?

누구도 진심으로 믿지 않는다고 하는데, 누구와도 깊은 관계를 맺지 않는데, 정작 이들은 아무도 배제당하지 않고, 그 무엇이든 공유한다. 세상의 어떤 인간도 신뢰할 수 없어서 오히려 함께 살아갈 수 있다는 가설이 있다면, 이들이 살아있는 증거다.

홍콩이라는 타향에 나와 있는 소수의 무리라서, 그저 붙박이로 정주하는 시민이 아니라 이주민이라 다를 수도 있겠다. 나도 언제든 도움이 필요한 약자라는 자각이 더 강할 수는 있겠다. 책은 북클럽에서 함께 읽었는데 다들 놀랍다는 반응이었다. 22세기 유토피아가 저럴까 싶다는 얘기까지 나왔다.

호수성, 상호호혜성만 확보되면 세상 무서울 게 없어 보이는데, 과연 이게 어디에서나 가능한 관계일까? 타향이 아니라 탄자니아 본국에서도 그렇게 사는 것일까? 어디든 이방인으로 사는 이들은 커먼즈가 좀 더 단단한 것일까? 혹시 우리는 잃어버린 것일까? 이기적이어도 어쩌다 필요하면 주저앉고 상대를 품는 마음은 어떻게 배울까?

![[희망은 한 마리 새], 꺾이지 않는 게 청춘](https://slownews.kr/wp-content/uploads/2024/12/11111boy-4801688_1280-768x440.jpg)