얼마 전 [세계과학정상회의 2015](2015. 10. 19~10.23)라는 국제행사를 대전에서 개최했다. 그리고 이곳에서 ‘과학기술 혁신과 미래창조를 위한 우리의 다짐’이라는 과학기술인들의 노예선언을 낭독했다.

얼마 전 [세계과학정상회의 2015](2015. 10. 19~10.23)라는 국제행사를 대전에서 개최했다. 그리고 이곳에서 ‘과학기술 혁신과 미래창조를 위한 우리의 다짐’이라는 과학기술인들의 노예선언을 낭독했다.

과학사에 국가주의의 흔적이 녹아 있음을 부정할 수는 없다. 근대과학이 탄생한 곳이 유럽의 몇 국가, 특히 독일, 프랑스, 영국으로 대표되는 앙숙들 사이에 놓여 있었기 때문이다. [아인슈타인과 에딩턴](필립 마틴, 2008)이라는 BBC TV 영화는 세계대전을 사이에 두고 독일의 이론물리학자 아인슈타인과 영국의 실험물리학자 에딩턴 사이에서 벌어지는 과학과 과학자, 그리고 과학과 국가, 혹은 과학자와 조국이라는 딜레마를 다룬다.

과학 지식의 보편성

분명한 사실은 문화적 특수성에 크게 의존하는 인문학과 달리, 과학 지식은 보편성을 큰 특징으로 한다는 것이다. 따라서 과학지식에는 국경이 존재하지 않는다. 보편성이란 시간, 장소, 나이, 성별에 상관없는 재현 가능한 데이터들로 구성되는 과학만의 특징이기 때문이다.

플라톤의 철학은 그리스의 특수한 상황에 제한되어 있으므로, 현재의 한국 상황에 일반화할 수 없다는 주장은 정당하다. 어느 철학, 어느 문학, 어느 역사학도 모두 마찬가지다. 보통 인문학의 특징인 국소성(locality)을 무시하고 세계 보편적인 인문학을 건설하려는 시도 대부분은 황당한 결론으로 이어지게 마련이다. 보편적 인문학이라는 것은 없다.

문제는 과학은 그렇지 않다는 것이다. 그것이 과학과 인문학을 구분 짓는 가장 큰 특징 중 하나다. 이러한 보편성은 과학이 측정량, 즉 양으로 표시된다는 데에서 기인하는 것이다. 인문학은 질적 학문이다. 질적 학문의 특징은 보편성을 획득하기 어렵다는 것이다.

중요한 것은, 아인슈타인의 상대성 이론과 양자역학은 핵발전소에서 또 인공위성에서 사용되며, 그것이 독일 과학자에 의해 만들어진 이론이라는 이유로 보편성을 훼손 받지 않는다. 다윈의 이론이 영국 빅토리아 시대에 만들어져 제국주의의 문화적 영향력 속에 틀지어졌다 할지라도, 계속되는 과학의 수정작업들은 다윈의 이론에서 그러한 문화적 흔적을 지운다.

현재의 진화생물학 교과서를 읽어보면 안다. 다윈의 [종의 기원]은 문학작품과 논픽션의 중간에 가깝지만, 다윈의 작업으로부터 기원해 여러 학자의 연구 결과들이 모인 진화생물학 교과서는 보편성으로 가득하다. 그것이 과학의 보편성이라는 중요한 특징이다.

“과학에는 국경이 없지만, 과학자에겐 국경이 있다”

파스퇴르의 말 “과학에는 국경이 없지만, 과학자에게는 조국이 있다”는 이런 맥락에서 이해되어야 한다. 과학에는 국경이 없다. 이 말은, 과학 지식은 보편적이라는 뜻이다. 그 지식은 문화적 특수성을 고려하지 않고 모든 영역에 적용된다.

하지만 파스퇴르는 이런 말을 하고 싶었을 것이다. 그의 조국 프랑스가 프로이센과의 전쟁에서 크게 패하던 무렵에, 그가 위와 같은 말을 했다고 알려졌다. 이 말의 원문을 인터넷에서 찾기란 쉽지 않은 일이다. 파스퇴르가 ‘과학자와 조국’에 대해 말했다고 전해지는 언급들은 모두 TodayInSci®에서 찾아볼 수 있다.

1) 가장 먼저 눈에 띄는 국역과 비슷한 의미의 말과 그 출처(1919년 출판된 책)은 아래와 같다.

If science has no country, the scientist should have one, and ascribe to it the influence which his works may have in this world.

- Address at the Inauguration of the Pasteur Institute (14 Nov 1888). In René Vallery-Radot, The Life of Pasteur, translated by Mrs. R. L. Devonshire (1919), 443.

2) 이 말과 의미가 비슷하지만 다른 번역의 말이 또 있다. 그리고 그 출처는 다음과 같다. 이 책은 오래된 책이라 인터넷에서 열람할 수 있다.

We affirm the neutrality of Science … Science is of no country. … But if Science has no country, the scientist must keep in mind all that may work towards the glory of his country. In every great scientist will be found a great patriot.

- Address at the International Medical Congress, Palace of Industry, Copenhagen (10 Aug 1884). In René Vallery-Radot, The Life of Pasteur, translated by Mrs. R. L. Devonshire (1919), 399.

그래서 이 구절들을 직접 찾아보았다. 인터넷 웹페이지에 적힌 출처와는 달리, 443페이지나 399페이지는 없다. 다행히 텍스트 검색이 가능해 첫 번째 구절을 찾을 수 있었다. 아카이브의 288페이지에 있다. 이 구절은 파스퇴르가 했다는 어떤 강연을 옮긴 장의 마지막에 등장한다.

과학자들에게 비판 정신을 갖추라는 조언을 하고, 자신의 작업에조차 비판적이어야 한다고 강변하고 난 다음, 파스퇴르는 그런 과정을 거쳐 얻는 기쁨이야말로 과학자의 행복이라고 말한다. 그리고 자신의 발견이 조국의 영광에 기여한다는 생각을 하게 된다면, 그 기쁨이 배가 될지도 모른다고 말한다. 문제의 발언은 그다음에 등장한다.

“과학에 조국이 없다면, 과학자는 조국을 가져야만 한다. 그리고 자신의 작업이 세상에 기여할 수 있었던 이유를 조국에 돌려야 한다.“

파스퇴르가 진짜 말하고 싶었던 것: 두 개의 법칙

이 말 직후, 파스퇴르는 세계를 지배하고 있는 상반되는 두 법칙에 관해 이야기한다. 하나는 피와 죽음의 법칙으로 국가 간의 전쟁을 강제하고 파멸로 이끄는 방식으로 작동한다. 또 다른 하나는 평화와 일자리 그리고 건강의 법칙으로 인류를 그런 악몽에서 구원하는 것이다.

파스퇴르가 이 강연을 할 무렵 유럽은 전쟁의 포화에 휩싸여 있었다. 그리고 우리가 애국심을 조장한다고 생각하는 위 문장은 아래와 같은 문장으로 마무리된다. 파스퇴르의 조국에 대한 발언을 애국주의라고 해석하는 이들은 이 문장을 가슴에 새겨야 한다.

“두 법칙 중 무엇이 승리하게 될지는 신만이 아실 것이다. 하지만 우리는 프랑스의 과학이 인류애의 법칙에 복종함으로써 생명의 경계를 확장하기 위해 노력했다고 주장하고 싶을 것이다.”

파스퇴르의 발언은 프랑스의 과학이 전쟁을 멈추고 인류애로 나아가기를 바라는 맥락에서 사용된 것이다. 이 말이 진짜 파스퇴르가 한 것이라면 말이다.

두 번째 언급된 문장은 아카이브의 231쪽에 등장한다. 같은 발언의 다른 번역일 뿐이다. 이 언급엔 “위대한 과학자들은 대부분 위대한 애국자였다”는 번역이 나오지만, 이 단락도 위와 같이 과학자가 조국을 가져야만 하는 궁극적 이유는 인류애의 발로라는 결론으로 이어진다. 과학자의 작업은 국가라는 틀을 통해 세상에 알려지고 영향력을 지니게 되지만, 그 궁극적 목적은 과학의 보편성을 통해 인류애를 진보시키는 것이다. 그것이 파스퇴르의 과학자와 조국 이야기의 결론이다.

이것이 1884년 프랑스의 한 작가가 쓰고[footnote]파스퇴르가 죽기도 전에 쓰인 전기다. 황우석의 전기를 떠올리게 한다.[/footnote], 1919년 미국에서 번역된 책에 쓰여 있는 내용이다. 이 두 문장의 진실성 여부는 판단하기 어렵다. 다만 그것이 진짜라고 하더라도, 과학자들이 조국에 충성해야 한다는 뜻으로 읽힐 수는 없다, 미안하지만.

“뛰어난 과학적 발견은 국가의 이름으로 기억된다”

인터넷으로 찾을 수 있는 세 번째 비슷한 의미의 문장이 있는데 아래와 같다.

Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world. Science is the highest personification of the nation because that nation will remain the first which carries the furthest the works of thought and intelligence.

- 출처: “Louis Pasteur, Free Lance of Science (1960)” by René Jules Dubos, Ch. 3 “Pasteur in Action”

- 재인용 출처: 위키인용집 – Louis Pasteur

이 문장은 르네 듀보의 1960년도 책 [Louis Pasteur, Free Lance of Science]를 출처로 하니, 꽤 신뢰할 만하다. 이 책도 역시 인터넷에서 볼 수 있다. 이 문장은 이 책 85페이지에 등장한다. 아마도 파스퇴르가 죽기도 전인 1884년 출판된 책보다는, 진화 의학의 선구자이면서 많은 책을 집필한 듀보의 이 책이 좀 더 신뢰할 만할 것이다. (참고: 과학사를 왜곡시키는 영웅주의 사관)

이 문장을 직역해 보자.

“과학은 조국을 모른다. 왜냐하면, 지식은 인류애에 속하고, 세계를 비추는 등불이기 때문이다. (하지만) 과학은 국가의 가장 중요한 상징이 된다. 왜냐하면, (과학 지식을 지닌) 그 나라는 가장 멀리까지 나아간 사상과 지적 체계를 보유한 첫 번째 나라로 남을 것이기 때문이다.”

이 말 어디에도 “과학자에게 조국이 있다”라는 말이 없다. 과학에 투자해서 뛰어난 발견을 할 수 있게 한 나라는 특별하게 기억된다는 말뿐이다. 굳이 떠돌아다니는 파스퇴르의 말을 파스퇴르의 의도대로 옮긴다면 아래와 같은 형태일 것이다.

“과학에는 국경이 없다. 하지만 뛰어난 과학적 발견은 국가의 이름으로 기억된다.”

황우석 vs. 파스퇴르

황우석은 파스퇴르의 말로 근거 없이 떠돌던 “과학에는 국경이 없지만, 과학자에게는 조국이 있다”라는 말을 가장 많이 인용했던 인물이다. 그 인물의 최후가 무엇이었는지 우리는 잘 알고 있다.

사실 파스퇴르가 이 말을 한 의도에는, 프랑스 정부가 과학에 투자하게 하려는 정치적 의도가 있었다. 즉, 파스퇴르가 만약 애국심 마케팅을 했다면, 그것은 개인의 영달만을 위해서가 아니라 프랑스 과학의 전반적 발전을 위해서였음이 분명하다는 뜻이다. 파스퇴르는 황우석처럼 개인의 영달만을 위해 눈이 뒤집힌 과학자가 아니었다.

역사적 사실이 무엇이건 간에, 파스퇴르의 첫 마디, 즉 “과학은 조국을 모른다”는 말은 기억되어야 한다. 특히 한국처럼 노벨상 콤플렉스에 휩싸여, 과학자들을 애국심의 도구로 삼으려는 저열한 국가는 더더욱 이 점을 기억해야만 한다. 과학자들이 연구하는 지식, 과학은 보편적이다.

이 말은 과학자들은 최소한의 언어장벽만 넘으면 전 세계 어디서든지 연구할 수 있는 직업군이라는 뜻이기도 하다. 과학자들이 유럽으로, 미국으로, 이제 중국과 싱가포르로 이동하는 이유는, 과학자들이 국가에 구속되는 것에 그다지 연연하지 않는다는 뜻이기도 하다. 그들은 좋은 연구환경을 따라 움직인다. 그런 그들을 애국심으로 엮으려는 국가 정책은 따라서 무지하고 저열한 것이다.

국가의 노예… 과학기술 국정화

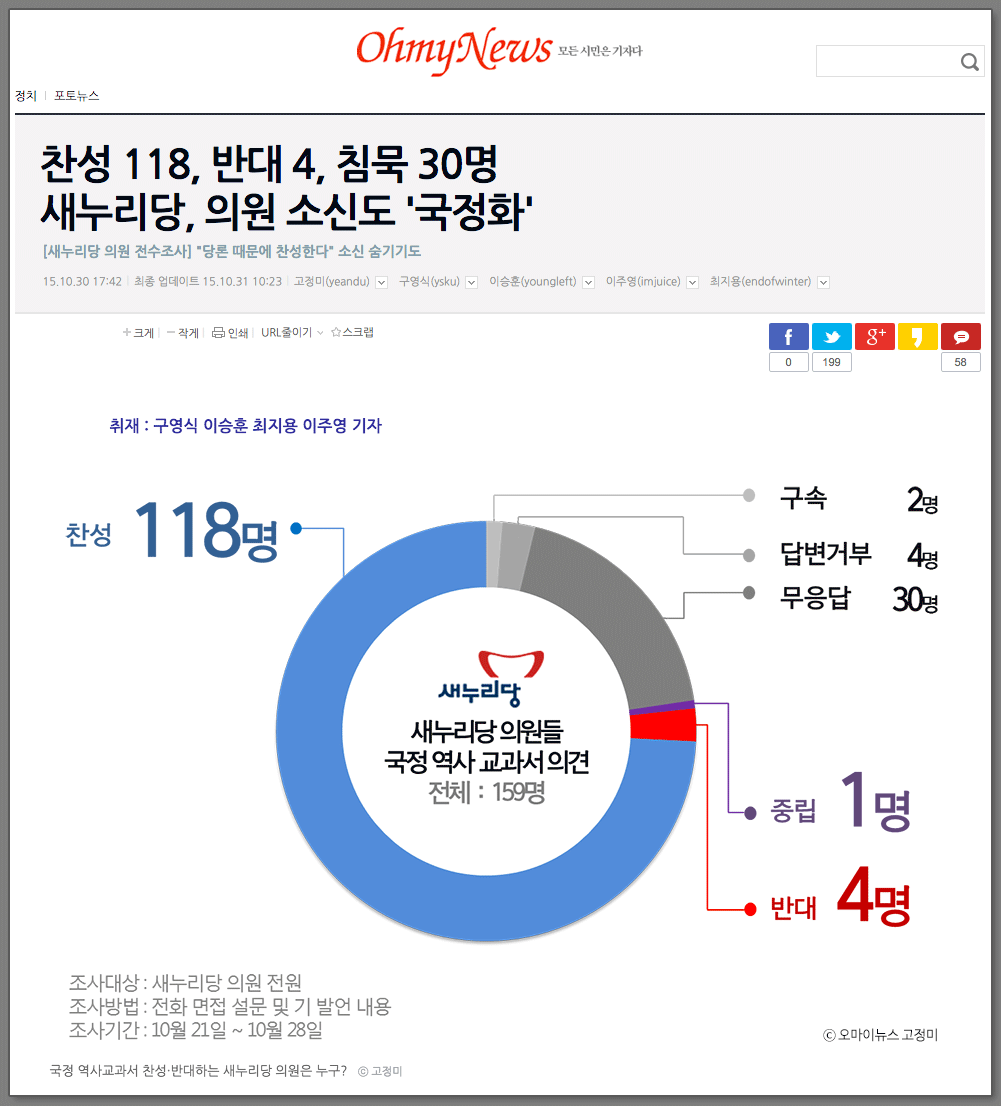

역사교과서가 국정화된다고 말들이 많다. 하지만 이 나라의 과학기술, 과학기술정책, 그리고 과학기술자들은 이미 40년 전부터 지금까지 철저한 국가의 노예였다. 어디 누가 한번, 그 가혹한 과학기술 국정화에 대해 한마디라도 했던가.

무엇이 더 중요한가에 대한 이야기가 아니다. 도대체 우리가 무엇에 더 분노해야 하는지 묻는 것이다. 역사교과서는 중요하다. 하지만 한 나라의 과학기술정책은 더욱 중요하다. 사람들은 전자에 분노하지만, 후자는 신경도 쓰지 않는다. 이 상황이 혼란스러울 뿐이다.

가끔, 한국은 지금까지의 역사로만 기억되고 싶고, 앞으로 일어날 사건들에 의해서는 기억되고 싶지 않은 국가로 보인다. 개판인 현실을 개조하는 방식이, 역사를 바로잡음으로써만 가능한 것은 아니다. 그보다 더욱 중요한 일들이 있다.

[divide style=”2″]

덧붙임.

황우석의 “과학자에게는 조국이 있다”라는 말의 배후를 간략하게 짚고 넘어간 국내논문이 있다. [황우석과 파스퇴르 그리고 ANT](강윤재, 과학기술학연구, 7(1), 67-90, 2007]. 이 논문의 본문 일부와 이에 관한 각주에 달린 내용을 옮긴다.

[box type=”info”]

본문

“과학에는 국경이 있지만, 과학자에게는 조국이 있다. 2005년 6월 7일, 황우석이 관훈토론회에서 한 말이다. 이 말은 “태극기를 꽂고 왔다”, “쇠젖가락 예찬론”, “국익우선론” (진실보다는 국익이 우선해야 한다는 주장) 등과 같이 “황우석 사태”의 핵심인 애국주의 코드를 대표한다. 하지만 황우석이 이 말을 처음 한 것은 아니다.

각주

파스퇴르가 이 말을 어디에서 어떤 맥락에서 한 것인지는 아직 찾지 못했다. 다만, 근대 언어의 교육적 가치를 언급하면서 파스퇴르의 이 말을 인용하고 있는 논문을 찾을 수 있었다. “…, said Pasteur, ‘Science has no country’ but, added the same man, ‘scientists have one.”(Le Coq, 1940:327) 그리고 파스퇴르 전기에서 이 말과 가장 유사한 구절은 다음과 같다:

“나는 두 가지 생각에 깊이 빠져 들었다. 첫째로 과학은 조국이 없다는 것이다. 둘째로는 첫 번째 것과 모순이 되는 것처럼 보이지만, 실제로는 그것의 직접적인 결과물인 과학이란 국가의 가장 훌륭한 인격화라는 점이다. 지식은 인류에 속해 있기 때문에 과학은 조국을 모른다. 또한 과학은 세상을 밝히는 횃불이다. 더 높은 사고와 더 높은 지성을 획득하는 나라가 최고 국가가 될 수 있기 때문에 과학은 국가의 최고 인격화이다.”(두보스, 2006: 198)

한편, 서이종 서울대 교수는 개인적인 자리에서 최형섭의 회고록([과학에는 국경이 없다])에 파스퇴르의 글이 인용되어 있음을 언급하면서 황우석의 경우는 파스퇴르보다는 최협섭과의 연관성이 더 클 수 있다고 주장했다.

[/box]